更新日:2025年5月7日

ここから本文です。

結核とは

結核とは?

- 結核菌が体の中に入り、増えることによって主に肺に炎症を起こす病気です。肺以外にも、腎臓、リンパ節、骨、脳など体のあらゆる部位に影響を及ぼすこともあります。

- 人から人へとうつる感染症でもあり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」とする。)で二類感染症に定義されています。様々な施設や医療機関、家庭などで集団感染を起こす病気でもあるため、発病の気づきや定期的な検診を受けることが大切です。

- 加齢や病気による免疫力の低下から発病する高齢者が多くなっていますが、若い方でもかかる病気です。

結核は過去の病気ではありません!

- 全国で1日に30人を超える新しい患者が発生し、5人が命を落としている日本の重大な感染症です。

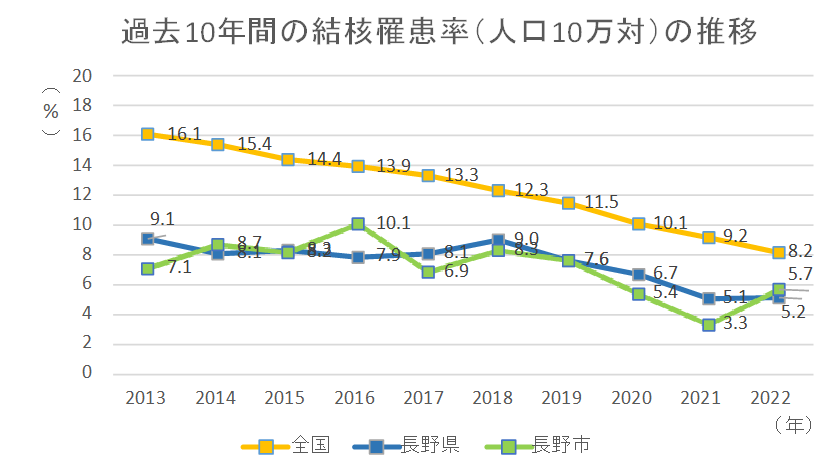

- 2022年新登録結核患者数(人口10万人あたりの結核罹患率)は、全国10,235人(8.2)、長野県105人(5.2)、長野市21人(5.7)でした。

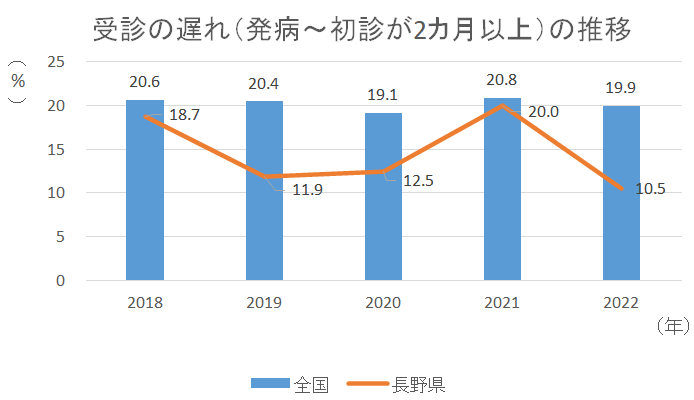

- 昨今、人々の結核に対する関心の低下や新型コロナウイルス感染症の影響により、受診・診断が遅れたり※1、多剤耐性結核※2により治療が難しくなる患者が発生するなど、結核を取り巻く環境は変わってきています。

※1有症状肺結核患者の受診の遅れの推移

データ備考:母数から遅れの情報不明は除く。受診の遅れは発病から初診まで2か月以上

※2多剤耐性結核:標準治療に使用される結核薬のうち、最も強い治療効果を持っているリファンピシンとイソニアジドが効かない結核菌のことです。治療途中で薬を飲むのをやめてしまったり、決められたとおりに飲まないことで、結核菌が薬に対して抵抗力(耐性)を持ってしまい、薬の効かない結核菌(耐性菌)になってしまうことがあります。

データ出典元:公益財団法人結核予防会結核研究所疫学情報センター(https://jata-ekigaku.jp/)、長野県結核発生動向調査概況(外部サイトへリンク)(長野県のホームページに移動します)

感染経路は「空気感染」です

結核を発病した人がせきやくしゃみをすると、しぶきに含まれる結核菌が空気中で飛び散り、それを他の人が吸い込むことにより感染します(空気感染)。

なお、結核菌を吸い込んでも多くの場合は、粘膜の働きにより結核菌が体外に出されます(感染が成立しない)。体内に結核菌がしぶとく残り、感染が成立する場合があります。

「感染」と「発病」は異なります

「感染」とは、吸い込んだ結核菌が肺に定着した状態を言います。健康な状態であれば、免疫の働きによって結核菌は抑え込まれているので、周囲へ感染させる心配はありません。一方「発病」とは、結核菌が体内で増えて病気を引き起こした状態を言います。

発病初期には咳や痰の中に結核菌が出ませんが、結核の進行に伴い、咳や痰の中に結核菌が排菌され、排菌量が増えると他の人にも感染させるようになります。

なお、感染者のうち、感染から半年~2年程度の間に発病する人は約10%、感染後数年~数十年後免疫力が落ちた時に発病する人は約20%、残りの約70%は一生発病しないと言われています。

また、感染をしているが発病はしていない方(潜在性結核感染症)は、発病を予防する薬を飲むこと(予防内服)により、発病のリスクを減らすことができます。

症状(発病した場合)は、風邪と似ています

咳・痰・発熱などの風邪様症状が2週間以上長く続くことが大きな特徴です。その他、体重減少・食欲低下・身体のだるさなどの症状が出る場合もあります。

なお、咳・痰・発熱などの目立った症状がなく発病する場合も多く、発見が遅れがちです。年のせい、疲れのせいと思って受診が遅れることに注意しましょう。

長期の内服治療が大切です

標準的には、3~4種類の「抗結核薬」を最低でも6か月以上内服します。

結核菌はゆっくり分裂するため、排菌の有無に関わらず、咳・痰などの症状が消えた後も、決められた期間毎日忘れず内服を続けましょう。多剤耐性結核を起こさないためにも、服薬を最後まで続けることはとても重要です。

薬の飲み忘れを防ぎ治療が確実に行われるよう、「DOTS(直接服薬確認法)」という方法で入院中は医療機関、退院後は保健所が他関係機関とも協力して服薬を支援します。

なお、結核治療では医療費の一部が公費負担となります。

結核の予防・早期発見のためにできること

1.咳や痰などの症状が2週間以上続いたら、早めに医療機関を受診しましょう。

2.規則正しい生活を心がけましょう

結核感染後の発病は、疲労の蓄積、極端な栄養の偏り、不規則な生活が続くことが要因になることがあります。免疫力を保つため、バランスの良い食生活と十分な睡眠、適度な運動を心がけましょう。また、タバコは吸わないようにしましょう。

3.定期の健康診断を受診しましょう

定期的に結核検診を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげることができます。

結核に限らず様々な肺疾患の早期発見のためにも、年1回は胸部エックス線検査を受けましょう。なお、65歳以上の人は、胸部エックス線検査を年1回受ける義務があります。長野市では、40歳以上の方に対し胸部エックス線検査・CT検査を行っています。詳しくは長野市各種検診のご案内(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

また、事業者や学校の長、矯正施設その他の施設の長は定期の結核健康診断を行うことが法律によって定められています(感染症法第53条の2)。

4.1歳未満はBCGを接種しましょう

BCGは、小児が結核に感染した場合の重症化を予防する効果があります。定期予防接種の年齢内(生後3か月~1歳未満の間。標準的には、生後5か月~8か月未満)に必ず接種を受けましょう。

なお、生後1歳までのBCGワクチン接種により、小児の結核の発症を52~74%程度、重篤な髄膜炎や全身性の結核に関しては64~78%程度罹患リスクを減らすことができる※3と報告されています。

ただし、BCGは、結核の感染自体を予防することはできません。また、成人がBCG予防接種を打っても、結核に対する予防効果は高くないと言われています。

※3厚労省ホームページより引用

厚生労働省「結核とBCGワクチンに関するQ&A」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

結核に関して不安なことは、保健所へご相談ください

感染症法に基づき、結核と診断した医師は直ちに保健所へ届け出る義務があります。

住所地の保健所保健師は、届出をもとに患者に連絡をとり、訪問支援等を行います。治療中はDOTSを行い治療の完了を支援するとともに、治療後の経過観察の管理も保健所が行います。

また、必要に応じて、患者と接触のあった人の感染や発病の有無を確認する接触者健康診断を実施します。

結核に関して不明・不安な点がありましたら、最寄りの保健所へご相談ください。

関連リンク

結核に関連した長野市のページを掲載しています。

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています