ホーム > しごと・産業 > 産業振興 > 新産業創造調査・研究 > 東京大学生産技術研究所・科学自然都市協創連合との連携 > FEEL NAGANO NIGHTを開催しました

更新日:2025年4月3日

ここから本文です。

FEEL NAGANO NIGHTを開催しました

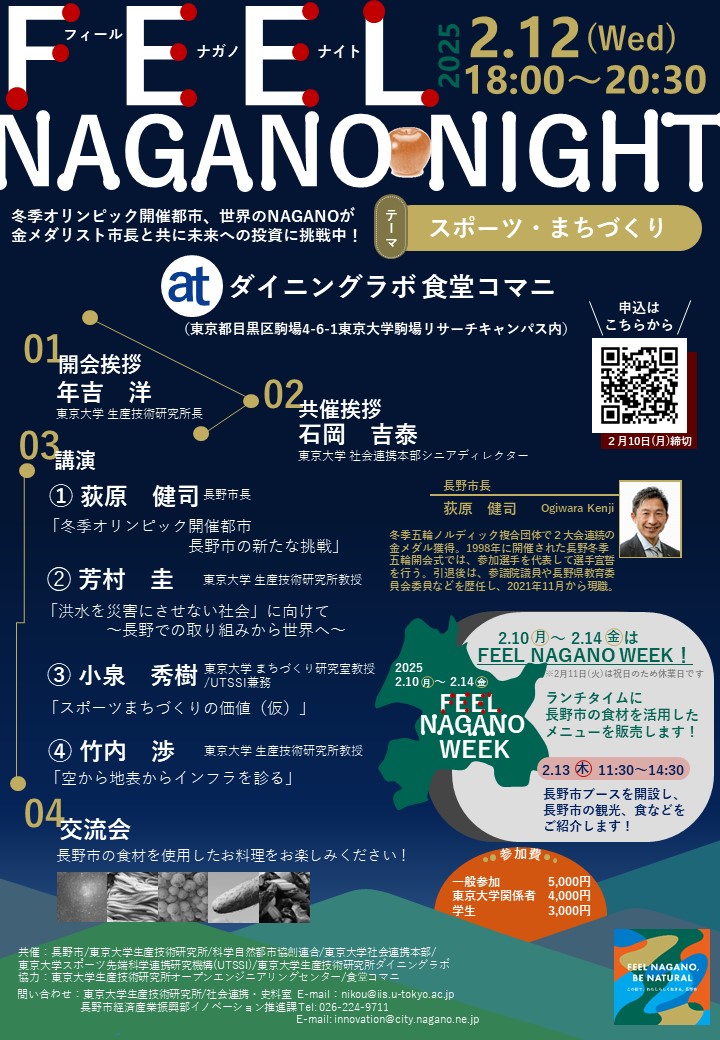

イベント概要

イベントチラシ

FEEL NAGANO NIGHT(令和7年2月12日開催)ちらし(PDF:862KB)

趣旨

科学自然都市協創連合の事業計画「ダイニングラボを活用した加盟団体の情報発信」の枠組みを活用し、食堂と情報発信の場としての機能を持つダイニングラボにおいて、来場者へ長野市の名産・特産品を用いた食事を提供します。

長野市に関連する情報を発信し、来場者が長野市への理解を深めるとともに、互いが新しいコネクションを創出する契機となることを目指します。

科学自然都市協創連合及び東京大学生産技術研究所の他、東京大学社会連携本部及びスポーツ先端科学連携研究機構(通称:UTSSI)など他の東京大学の研究機関も含めた共催企画として、今後の長野市との協創に向けたキックオフとして位置づけ、新たな取組につなげていきます。

実施日

令和7年2月12日(水曜日)

時間

18時00分〜20時30分

会場

ダイニングラボ 食堂コマニ(東京都目黒区駒場4−6−1東京大学駒場リサーチキャンパス内)

内容

テーマ:スポーツ・まちづくり

構成:

- 【開会挨拶】年吉洋(東京大学生産技術研究所長)

- 【共催挨拶】石岡吉泰(東京大学社会連携本部シニアディレクター)

- 荻原健司(長野市長)

演題:「冬季オリンピック開催都市 長野市の新たな挑戦」 - 東京大学駒場リサーチキャンパス構成員等によるプレゼンテーション

・芳村圭(東京大学生産技術研究所教授)

演題:「洪水を災害にさせない社会」に向けて〜長野での取り組みから世界へ〜

・小泉秀樹(東京大学まちづくり研究室教授/UTSSI兼務)

演題:「スポーツとまちづくりの価値」

・竹内渉(東京大学生産技術研究所教授)

演題:「空から地表からインフラを診る」 - 長野市長と参加者との交流会

共催

長野市、東京大学生産技術研究所、科学自然都市協創連合、東京大学社会連携本部、東京大学スポーツ先端科学連携研究機構(UTSSI)、東京大学生産技術研究所ダイニングラボ

協力

東京大学生産技術研究所オープンエンジニアリングセンター、食堂コマニ

同時開催企画「FEEL NAGANO WEEK」

同週のランチタイムを「FEEL NAGANO WEEK」とし、長野市の食材を活用したメニュー(食堂コマニが開発)を提供し、東京大学駒場リサーチキャンパスの学生、教職員等の利用者に、長野市のプロモーションを行います。

日時

2月10日(月曜日)〜14日(金曜日)のランチタイム(11時00分〜15時00分、14時30分ラストオーダー)

2月11日(火曜日)は祝日のため休業日

長野市ブース開設

13日(木曜日)11時30分〜14時30分に、食堂内に長野市ブースを開設し、来場者に対し長野市の観光、食に対するPRを行う他、長野市の取組に関するPRも併せて行いました。

(15分程度の話題提供プレゼンテーションも実施)

FEEL NAGANO WEEKについて(PDF:679KB)

今回のイベントで使用した食材の紹介

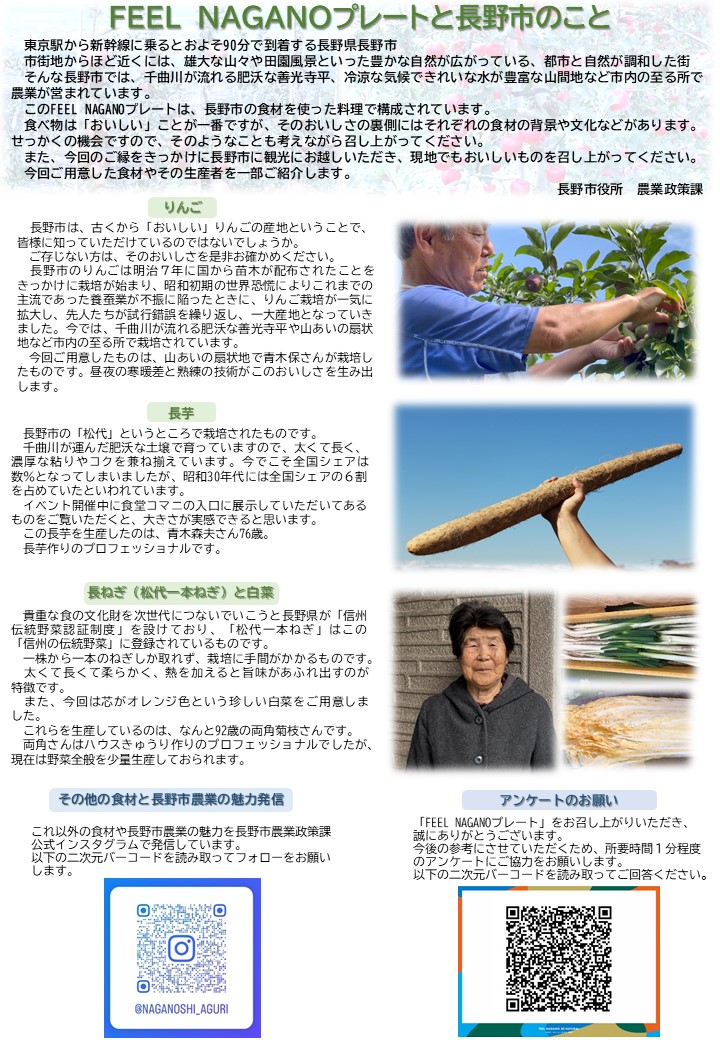

「FEEL NAGANO WEEK」及び「FEEL NAGANO NIGHT」で使用した主な長野市の食材について

長野市は千曲川が流れる肥沃な善光寺平、冷涼な気候できれいな水が豊富な山間地など市内の至る所で農業が営まれています。食べ物は「おいしい」ことが一番ですが、そのおいしさの裏側にはそれぞれの食材の背景や文化などがあります。

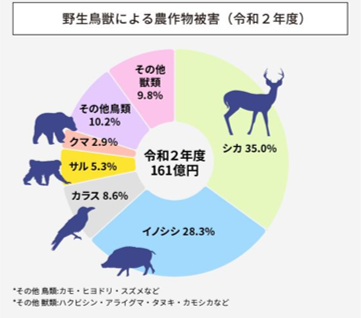

ジビエ

農産物を生産する中で、有害鳥獣対策も必要となってくるのですが、長野市では令和元年7月に「長野市ジビエ加工センター」をオープンしました。ここで有害鳥獣であるニホンジカ、イノシシ(豚熱の影響で令和2年から受入中止)の受入を行っています。

今回ご用意するジビエはここで加工したものです。

ジビエ商品物産展などでのトップセールスを実施し、ジビエ料理やジビエ加工食品の販売促進を図るなど、ジビエ振興により農業被害の軽減や野中山間地域の活性化につながる取組を実施するほか、長野市内の小・中学校の給食でジビエ料理を提供し、理解を深めていただく活動も行っています。

出典:農林水産省ホームページ

さといも善光寺

この里芋は他の里芋と比べて、粘り気が強いという特徴があります。

栃木県で長く栽培が続けられてきましたが、起源は長野市にあるのではないかといわれています。ただし、それを裏付けるものはまだ見つかっていません。

長野市内では「さといも善光寺の里帰りを進める会」が中心となって、裏付けとなるものを探しつつ、地域の高校なども巻き込んで、栽培、普及活動などを行っています。

松代一本ねぎ

貴重な食の文化財を次世代につないでいこうと長野県が「信州伝統野菜認証制度」を設けており、「松代一本ねぎ」はこの「信州の伝統野菜」に登録されているものです。一株から一本のねぎしか取れず、栽培に手間がかかるものです。

太くて長くて柔らかく、熱を加えるとうまみがあふれ出します。

長芋

長野市の「松代」というところで栽培されたものです。千曲川が運んだ肥沃な土壌で育ち、太くて長く、濃厚な粘りやコクを兼ね備えています。

今でこそ、全国シェアは数%となってしまいましたが、昭和30年代には全国シェアの6割を占めていたこともありました。

綿内れんこん

長野市の「若穂綿内」で江戸時代から栽培されている「綿内れんこん」をご用意しました。

かつては盛んに栽培されていましたが、今や栽培農家は数軒に減ってしまい、全国的な調査データに入っていないほど出荷量が少なく、「幻のれんこん」と呼ばれています。

粘り気があり、モチモチとした食感が特徴です。収穫については、よく知られている水圧作業ではなく、粘土質の土壌中から掘り起こします。

そば

日本三大そばの一つ「戸隠そば」。冷涼な気候ときれいな水がおいしいそばを生み出します。

そばを打つ際には、「一本棒丸延し」という技法を使っていたり、盛り付けの際には、馬の蹄のような形にする「ぼっち盛り」であることが特徴です。戸隠そばの歴史は平安時代、山岳修験者の携帯食から始まり、おもてなし料理として広がりました。伝統のそば打ちの技術も大切に受け継がれたものです。

りんご

長野市はおいしいりんごの産地として皆様に知っていただけているのではないでしょうか。

長野市のりんごは明治7年に国から苗木が配布されたことをきっかけに栽培が始まり、昭和初期の世界恐慌によりこれまで主流であった養蚕業が不振に陥ったときにりんご栽培が一気に拡大し、先人たちが試行錯誤を繰り返し、一大産業となりました。

今では千曲川が流れる肥沃な善光寺平や山あいの扇状地など市内の至る所で栽培されています。

【参考】「FEEL NAGANO WEEK」及び「FEEL NAGANO NIGHT」で使用する長野市の食材についての紹介(PDF:1,134KB)

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています