更新日:2025年2月18日

ここから本文です。

市議会のしくみ

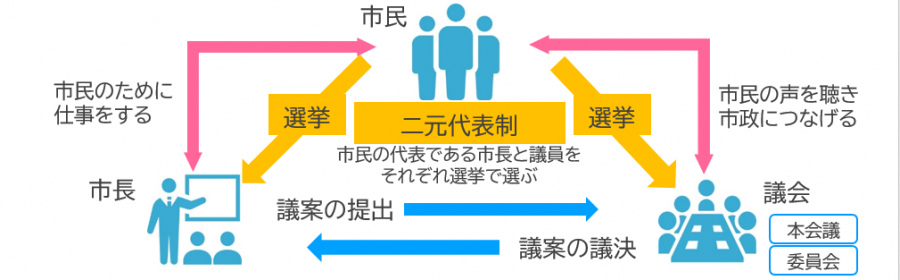

市民と市議会と市長の関係

長野市などの地方公共団体(県、市町村)は、議事機関としての議会と、執行機関としての長(市長)と行政委員会から成り立っています。

議会の議員と市長は、いずれも市民の皆さんから直接選挙で選ばれる代表です。そのためこれを二元代表制といいます。

国の内閣総理大臣が国会議員の中から国会の議決で指名される議院内閣制とは異なるところです。

市の業務は、市民のみなさんの生活に密着しています。そのため、市民のみなさんが話し合って、市政を運営していくことが理想です。

しかし、長野市民全員が集まって話し合い、意見をまとめることは、とても難しいことです。

そこで、いずれも市民の代表である二元代表制により、議会の議員と市長が中心となって市政を運営しています。

二元代表制には次のような特徴があります。

- 住民(市民)の意思を直接反映することができ、政治・行政がより民主的になる

- 議会と長(市長)が、互いに牽制し、均衡と調和の関係を保ち、公正で円滑な市政の運営を図る

- 長(市長)を議会から独立させ、一定の任期を保障することにより、計画的かつ効率的な市政の運営をする

市議会の役割

このように市議会は、市の議事機関として市民のみなさんに選挙で選ばれた議員によって構成されています。

市議会は、市の重要な意思決定に関する事件(議案)を議決するとともに、地方自治法で定める検査、調査などの権限を持ちます。

市の重要な意思決定は、自治立法(条例)を定めることや予算の議決が中心的になります。

市議会のながれ

市議会の会議は、原則として3月、6月、9月、12月の年4回開催します。これを定例会といいます。

市の事務を行う執行機関として市長は、市民のみなさんが健康で安心して暮らせるために必要な政策を立案します。

市長は、そのために必要な条例、予算などの議案を市議会に提出します。

市議会は、提出された議案の説明を聞いた上で、分野別の委員会に分けて詳しく審査し、その審査結果を踏まえ、賛成・反対を決定します。

議員が賛成・反対の意思を示すことを表決といい、表決は、特別な場合を除き、出席議員の過半数により決定します。

この表決の結果による議会の意思決定を議決といいます。

市長は、この議決に基づいて市の事務を進めることになります。

市議会の主な権限

地方自治法において、議会に定められている主な権限は、次のとおりです。

議決権(地方自治法第96条)

議会の最も中心的な権限で、主に次のような事件(議案)を審査し、議決します。市長は議案が議決されないとその事務を執行できません。

- 条例の制定・改廃

- 予算を定めること

- 決算を認定すること

- 大規模な工事や高額な物品の購入等に係る重要な契約の締結

- 条例で定める財産の取得又は処分

選挙権(地方自治法第97条第1項)

議長・副議長(地方自治法第103条第1項)、選挙管理委員会委員(地方自治法第182条第1項)等を選挙で選びます。

同意権

市長が選任又は任命する、副市長(地方自治法第162条)、監査委員(地方自治法第196条)、教育委員会の教育長及び委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)等は、議会の同意が必要です。

検査権・監査請求権(地方自治法第98条)

市の事務管理及び市長、教育委員会などが議決したとおりに事務をしているか、検査することができます。また監査委員に対し、市の事務に対する監査を求め、その結果の報告を請求することができます。

意見書提出権(地方自治法第99条)

市の公益に関することについて、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができます。

調査権(地方自治法第100条)

市の事務に関する調査を行うことができます。また、必要があるときは、関係者の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができます。

請願の審査(地方自治法第124条・第125条、長野市議会会議規則第3章)

市議会に請願を提出しようとするときは、議員の紹介が必要です。

市議会は、提出された請願を審査し、採択した請願は、必要に応じて市長、教育委員会などに送り、結果の報告を求めたり、国などに意見書を提出します。

お問い合わせ先