ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 長野市ジュニアアンバサダー > 令和6年度長野市ジュニアアンバサダー > ジュニアアンバサダー取材記事一覧 > 宮澤佳歩さん > 小学生が復活させた!?蚕(かいこ)のまゆから作る「とうろう」

更新日:2024年9月11日

ここから本文です。

小学生が復活させた!?蚕(かいこ)のまゆから作る「とうろう」

宮澤佳歩が紹介します!

皆さんは「お蚕様」を知っていますか?

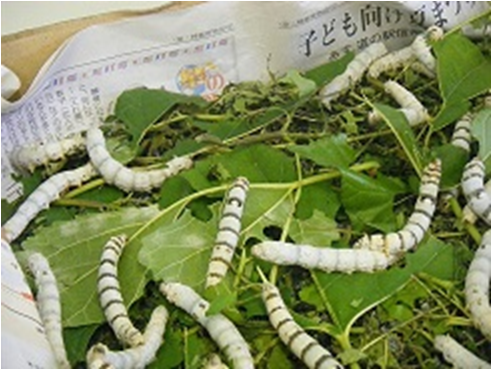

ガの一種である蚕は、地域の産業を支えるために飼育されており、「お蚕様」と呼ばれ大切にされてきました。

わたしの祖父母が住む七二会地区でも、明治から昭和にかけて、お蚕様が作る繭(まゆ)から生糸を作る産業である「養蚕(ようさん)」が盛んだったそうです。

そこで、今回、わたしは、七二会公民館で行われた、夏休み講座「蚕の繭(まゆ)から作るシルクとうろう作り」を取材してきました。

この講座は、七二会小学校に通う児童が中心となって教えてくれました。

七二会小学校では、総合学習の授業で蚕を育てています。

地元にある涼しい空気が吹き出す大平風穴(ふうけつ)に卵を保管し、蚕がさなぎになる過程で作られる繭から絹糸(シルク)を作る作業も、子どもたちが行っています。

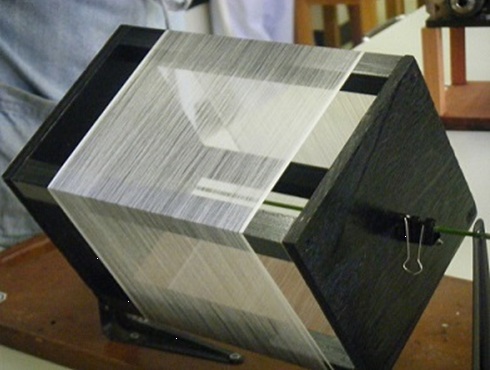

講座では、そのシルクを木枠に巻き付け、手作りの押し花や切り絵を貼り付けて、とうろうを作っていきました。

切り絵の中には、七二会地区で見られる神秘のチョウ「アサギマダラ」もありました。

点灯すると、シルクからこぼれる柔らかな灯りが優しく包み込んでくれました。

講師の先生から、「一度、途切れた歴史・文化を、子どもたちがつなげてくれていることが素晴らしい」という話を聞くことができました。

蚕の食料となる大量の桑(くわ)の葉は、地元の人たちの協力を得て集めていて、地域全体でこの活動を支えていることがわかりました。

七二会小学校の児童が作ったシルクとうろうは、七二会小学校やホテルJALシティ長野のロビーなどに展示されています。

皆さんも、見て癒(い)やされてほしいです。

- 大平風穴

- 夏でも風穴内部の気温は涼しい

- 桑の葉を食べる「お蚕様」

- シルクを木枠に巻き付け、とうろうを作ります

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています