ホーム > くらし・手続き > 土地・住まい > 市営住宅 > 市営住宅の入居者のみなさまへ > 市営住宅の入居者のみなさまへ

更新日:2025年1月15日

ここから本文です。

市営住宅の入居者のみなさまへ

市営住宅入居者のみなさまへ

このページでは、市営住宅入居中の共同生活のエチケット、入居後各種申請やお問合せ先等について掲載します。

共同生活のエチケット

入居中の生活について、ご注意、あるいは気をつけていただきたい事項をまとめました。

生活をより楽しくするためにも、住環境に配慮し、お互い迷惑になるようなことは慎みましょう。

排水について|結露について|水漏れについて|ペット類の飼育について|鍵の紛失について|騒音について|駐車場について|環境整備について|共同生活について|防災について

排水について

排水は、軽く見られがちですが、日常生活に欠くことのできない大切なものです。

特に3階建以上の建物では、1人の入居者の不注意により管を詰まらせると、その棟全体が使用不能になることがありますから、次のことを日頃から十分守って、排水管が詰まらないように注意してください。

- 固形物等は絶対に流さないでください。

- 油分の多いものは配水管の内側に付着しますので流さないでください。

- 月に一回程度、定期的に排水管の掃除をしてください。

結露について

冬期間、3階建以上の建物では、北側の壁、押入れ、タンスの裏などが汗をかいたように濡れることがあります。

これは炊事や暖房器具等から発生する水蒸気が冷たい壁に触れて水滴となり露が生じ、浴室と同じ状態になるからです。この現象を結露といいます。

特に結露がひどくなると雨もりと間違われたり、カビが発生したり、押入れの布団や衣服を腐食させることがあります。

結露を防止する方法としては次のようなものがあります。

- 風呂の湿気を部屋に入れないように浴室の換気をする。

- 炊事のときは換気扇を使用し、湿気を外に出す。

- ストーブの使いすぎはさけ、ときどき窓を開け外気の導入を図る。

- 石油ストーブの上にヤカンを置いたり、室内に洗濯物を干す等室内で水蒸気を発生させるようなことをしない。

- サッシや壁の水滴はタオルでふきとる。

- 家具は壁にぴったりつけず、すき間をあける。

水漏れについて

洗濯機のホースがはずれてしまうなどで床を水浸しにすると、水は階下へと漏れていきます。

こうした場合、床、天井、壁の取換え、電気配線の調査など、階下の被害の補償は、水を漏らした人の負担になります。3階建以上の建物では費用の負担も大きく、他の入居者にも大変迷惑になるので、十分注意してください。

ペット類の飼育について

飼い主には気にならない臭い、なき声、抜毛(羽)などで、近所に大変迷惑をかけますので、ペット類の飼育は固く禁止します。

これから市営住宅に入居する方でペット類を飼育中の方は、愛着の情を断ちがたいとは思いますが、犬、ねこ、鳥などの動物を団地内に持ち込まないでください。

鍵の紛失について

部屋、物置などのスペアキーはありません。

鍵を紛失したときは、各自で業者に依頼して対処してください。

特に一人暮らしの人は、鍵をなくさないように十分注意してください。

騒音について

テレビ、ラジオ、ステレオ、ピアノなどの音が大き過ぎて近所の迷惑にならないように注意してください。

また、小さい子供のいる家庭では、部屋にカーペットを敷くなどして階下の住宅に音が響かないように御配慮ください。

環境の整備について

市営住宅は、共同住宅として形成されていますので、皆さんが健康で文化的な生活ができるよう協力しなければなりません。

側溝の清掃、道路や空地の除草、清掃・樹木の手入れなど、入居者自身の問題として環境美化に努めましょう。

冬期、団地内の道路や駐車場などの共同部分の除雪は、皆さんで協力し合って行ってください。除雪をおこたると思わぬ事故やケガの原因になることがあります。事故防止を心がけてください。

共同生活について

近所の人と仲が悪くなったので、住宅を住み替えたいと望まれる人がいますが、被害者及び加害者にかかわらず、住み替えることは出来ません。

市が仲裁することもしません。普段から仲良く生活してください。

駐車場について

市営住宅は一世帯に1台分の駐車場しかありません。

2台目以降は民間の駐車場を借りてください。

許可もなく無断で駐車場を使わないでください。

また、道路へ駐車することは違法ですのでやめてください。

防災について

火災が発生すると市民及び他の入居者に大変な迷惑がかかります。

日頃から火の取扱に細心の注意をはらい、避難路及び消火施設(消火器等)の確認をしておくようにしてください。

なお、ベランダは避難経路になりますので、物は置かないでください。

火の取扱のポイント

- 寝たばこやたばこの投捨てはやめましょう。

- 子供にマッチやライターを持たせないようにしましょう。

- 台所で火を使っているときは、その場から離れないようにしましょう。

- 家の近くに燃えやすい物を置かないようにしましょう。

- お風呂の空炊きをしないようにしましょう。

- ストーブの付近には、燃えやすい物を置かないようにしましょう。

- コタツや暖房器具等の消し忘れに注意しましょう。

- 消火器等を設置するようにしましょう。

万が一出火したときは、隣近所に大声で知らせ、次のように消火してください。

油類は、布団、毛布類をかぶせ、空気をしゃ断して水をかける。

電気類は、分電盤(ブレーカー)のスイッチを切ってから水をかける。

ガス類は、ガスの元栓を閉めてから水をかける。

入居後の各種届出について

次の場合には、住宅供給公社への届出が必要です。

- 入居者の異動があった場合

- 連帯保証人を変更する場合

- 長期間留守にする場合

- 模様替え、増築、または敷地内に工作物などを設置したい場合

- 駐車場を使用する場合、または車両を変更する場合

- 電気の契約電流を変更したい場合

それぞれの届出・申請に必要な申請書や書類については以下のページをご覧ください。

≪注意事項≫

申し出、申請などは、法令違反者には、承認及び許可は行いませんので、注意してください。

入居者の異動があった場合

入居している家族に出生、転居、または死亡、あるいは婚姻や離婚などの異動があった場合は、戸籍や住民登録の手続きをするのと同時に、住宅供給公社にもその届け出が必要になります。

市営住宅入居承継承認申出書

市営住宅は、入居名義人に入居(使用)権が与えられています。

名義人が死亡、離婚などにより転出した場合、同居許可後の同居期間が1年以上の次の方に限り入居権の承継ができます。

- 入居者名義人の配偶者

- 60歳以上の高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要があるもの

なお、公営住宅法、及び長野市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「法令」という)違反者、または承認後の世帯の収入が高額所得者の収入基準を上回る場合は、承認することができません。

市営住宅同居承認申出書

市営住宅に入居できる人は、入居申込書に記載されている人だけです。

入居者が増える場合は、必ず同居の承認を受けてください。

同居できるのは、原則として親族に限ります。

なお、法令違反者、または承認後の世帯の収入が法令の収入基準を上回る場合は、承認することができません。

市営住宅転居等届

市営住宅に同居している人が、転居、死亡などした場合は必ず届出をしてください。

連帯保証人を変更する場合

連帯保証人が死亡、転出、失業などにより連帯保証人としての資格がなくなった場合は、新しい連帯保証人を見つけて届けてください。

長期間留守にする場合

入居者は、15日以上連続して住宅を留守にするときは、あらかじめ住宅供給公社へ届けてください。

無届けで15日以上住宅を留守にしますと、住宅の明け渡し請求を受けることがありますので、注意してください。

なお、同時に、管理人や隣近所の人にも留守になることをお知らせするなど、万全な配慮が必要です。

模様替え、増築、または敷地内に工作物などを設置したい場合

市営住宅は公共の施設です。

入居者の都合によって自由に模様替え、増築などを行うことはできません。

模様替え、増築、または敷地内に工作物などを設置したい場合には、工事を行う前に必ず承認を受けてください。

内容によっては、承認できないことがありますので、ご承知おきください。

ただし、庭のある住宅に限り、次の条件を満たす場合は承認することができます。

- 市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で撤去及び原状回復を行う。

- 住宅の美観を損なわないもので、維持管理上支障のないもの。

- 増築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するもので、住宅本体を損傷しないもの。

- 増築床面積(既に増築した面積を含む)は、10平方メートル(下屋等がある場合は、その部分も含め13.2平方メートル)を限度とする。

- 隣接の住宅に迷惑を及ぼさないものとし、隣家の同意が得られるものであること。

なお、無断で工事を行った場合は、取り壊しを命ぜられるだけでなく、住宅の明け渡しを請求することになりますので、十分注意してください。

電気の契約電流を変更したい場合

電気の契約電流を変更したい場合は、住宅供給公社に変更許可申請をしてください。

団地により契約電流の上限がありますので、事前に中部電力へ確認をしてください。

住宅供給公社へ申請をして許可を得てから、中部電力に工事の依頼をしてください。

駐車場を使用する場合、または車両を変更する場合

市営住宅には十分な駐車場がありません。

駐車場を使用する人は、管理人の承認を得て住宅供給公社に使用許可申請をしてください。

1世帯1台に限り許可をしていますが、状況(満車、家賃の滞納、法令等の違反者など)によっては、許可できませんので、注意してください。

駐車場使用の際は、下記事項を厳守してください。

- 車の買い替え、許可期限の満了など、許可内容に変更が生じるときは、必ず管理人の承認を得て住宅供給公社に届けること。申請の際は、申請書と前の車両の行方がわかる書類(下取りの場合は注文書の写し等、廃車の場合は抹消登録書等)を添付してください。

- 駐車区画の原状変更または工作物を設置しないこと。

- 許可を受けた自動車以外の自動車は駐車しないこと。

- 第三者への転貸またはその使用権を他の人に譲渡しないこと。

- 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

- 駐車場専用の照明灯の電気料および通常の使用に必要な費用を負担すること。

- 指定した場所以外には絶対に駐車しないこと。

- 市、住宅供給公社、管理人、駐車場管理組合などの指示に従うこと。

市では、新築(建物を含む)の団地について、駐車場の整備を進めています。また、整備された駐車場については有料化を進めておりますのでご了承ください。

家賃について

入居者の方には、毎年、収入申告を行っていただき、その収入申告により家賃を算出いたします。

なお、収入申告書を提出しない場合、または税の申告義務があるのに申告をしていない方がお住まいの場合には、家賃の計算ができないため、法令上の最高額の家賃(近傍同種家賃)を納付していただくことになります。

家賃の算出

入居者の方に提出していただいた収入申告書をもとに、以下のように家賃を算出します。

- 入居している親族全員の所得金額を合計します

- 控除できる金額を確認して控除金額を合計します

- 「所得金額の合計」から「控除金額の合計」を差し引きます

- 差し引いた金額を12で割って政令月収金額を求めます

- 求めた政令月収金額により、家賃が決定されます

政令月収金額=

![]() 入居している全員の所得金額の合計―控除金額の合計

入居している全員の所得金額の合計―控除金額の合計![]() ÷12

÷12

| 控除対象 | 控除額 |

|---|---|

| 同居・扶養親族(申込者は除く) | 一人につき38万円 |

| 給与所得者又は公的年金等所有者 | 一人につき10万円 |

| 老人扶養親族・同一生計配偶者(70歳以上) | 一人につき10万円 |

| 特定扶養親族(16歳~23歳) | 一人につき25万円 |

| 特別障害者(身体1・2、精神1、療育A) | 一人につき40万円 |

| 障害者(身体3~6、精神2~4、療育B) | 一人につき27万円 |

| 寡婦(該当者の所得から控除) | 一人につき27万円 |

| ひとり親(該当者の所得から控除) | 一人につき35万円 |

公営住宅法で定めた家賃算定基礎額に市町村立地係数、規模係数、建設時からの経過年数係数、及び利便性係数(立地条件や設備面を検討し数値化)を乗じて家賃を算出します。

収入申告書の提出について

市営住宅に入居している方は毎年度収入を申告することが義務付けられており、市営住宅の家賃は入居者のみなさまからの収入申告により定められます。(公営住宅法第16条第1項及び第28条第2項)

毎年7月初旬に収入申告書の提出について通知しておりますので、通知及び収入申告書が届きましたら添付書類と一緒に期限までに提出してください。

なお、収入申告書に記載された入居者の名前・生年月日等に誤りのある場合は、お手数ですが該当個所を訂正して提出してください。

次の年度の家賃は、収入申告書に基づいて算出しますので必ず提出してください。

提出書類

必ず提出していただく書類

- 市営住宅入居者収入申告書

記入及び捺印のもれが無いようにお願いします。 - 市・県民税課税内容証明書

世帯全員の分です。(ただし、中学生以下の方は不要です。)

発行場所…市役所市民税課(第一庁舎3階)、市民窓口課(第一庁舎2階)、各支所

該当する方のみ提出する書類

- 障害者手帳の写し

障害者手帳の交付を受けている方

氏名、障害名及び等級が分かるように写しをとってください - 生活保護受給証明書

生活保護を受給している方

発行場所…市役所生活支援課(第二庁舎2階)、福祉政策課篠ノ井分室(篠ノ井支所) - 離職票、雇用保険受給資格者証の写しまたは退職証明書

昨年1月1日以降退職し、現在も無職の方

発行場所…「雇用保険受給者資格者証」:公共職業安定所(ハローワーク)

「退職証明書」:退職した会社(退職年月日入りの証明書)

公的書類を申請する際のご注意

課税内容証明書を申請するとき、委任状が必要な場合があります(同居の親族以外の方が申請する場合や、同居していても別世帯の場合は委任状が必要です)

また、窓口で本人確認書類(※)の提示が必要ですので、お持ちください。

なお、代理人が窓口に行く場合は、委任状の提出と、代理人の本人確認書類(※)の提示が必要です。

※本人確認書類とは?

- 1つ提示すればよいもの

運転免許証、その他官公署が発行した免許証、資格者証等で本人の写真が貼付されたもの - 2つ以上提示が必要なもの

国民健康保険、介護保険等の被保険者証、国民年金手帳などと官公署発行の通知や預金通帳など

提出方法及び提出先

収入申告書に記名、押印し、添付が必要な書類と一緒に提出してください。

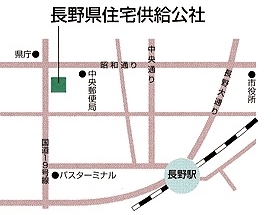

同封の返信用封筒に切手を貼って返送いただくか、長野県住宅供給公社、各監理員事務所、市役所住宅課、またはお近くの支所へ提出してください。

- 提出先:長野県住宅供給公社住宅管理部

- 住所:〒380-0836長野市南県町1003-1

- 電話番号:026-227-2322

- ファクス番号:026-227-4377

注意

収入申告書を提出しない場合または税の申告義務があるのに申告をしていない方がお住まいの場合は、家賃の計算ができないため法令上の最高額の家賃(近傍同種家賃)を納付していただくことになります。

収入申告書に「未届者」と記載がある方は、市営住宅へ住民票の異動等がありながら長野県住宅供給公社への届出がされていない方です。

収入申告書に「未届者」と記載されている方がいる場合は、必要な手続き(長野県住宅供給公社への届出)をお願いします。

世帯の中で入居者の人数に変更があった場合(転出、出生等)には住民票の届出だけでなく必ず長野県住宅供給公社へも届出をしてください。(家賃が変更される場合があります。)

収入超過者の家賃

市営住宅に3年以上入居している入居者で、公営住宅法で定める収入基準を超えている入居者の家賃

適用された家賃に、近傍同種の住宅の家賃と適用された家賃との差額に公営住宅法が定めた率を乗じて得た額を加算した額

高額所得者の家賃

市営住宅に5年以上入居している入居者で、最近2年間の収入金額が公営住宅法で定める収入基準を超える入居者の家賃

近傍同種の住宅の家賃(近隣にある同タイプの民間賃貸住宅の家賃相当額)

家賃の納入方法

市営住宅に入居すると、家賃を毎月納入していただきます。

家賃の納入は口座振替をおすすめします。口座振替を利用すると、毎月の家賃が指定された口座から振り替えられますので、納め忘れがなく安心です。手続きは金融機関で行ってください。

口座振替をされない人は、納入通知書により、市内の金融機関で月末までに納入してください(家賃の領収書は5年間保存してください)。

なお、月末が土曜日、日曜日、または祝日の場合は、翌営業日が納入期限となります。

滞納について

納期限までに納めない人には、督促状を発送します。この場合、督促手数料が加算されます。

正当な理由がなく家賃を3ヵ月以上滞納したときは、住宅の明渡し請求の対象となります。

また、連帯保証人へ家賃を請求することになりますので、十分注意をしてください。

どうしても納められない事情があるときは、早めに長野県住宅供給公社へ相談してください。

家賃の減免または徴収猶予

次にあげる特別な事情があると認める者のみに対して行います。

- 入居者または同居者の収入が著しく低額であるとき。

- 入居者または同居者が病気にかかったとき。

- 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

- その他特別の事情があるとき。

減免の対象となるには、世帯に応じて詳細な基準等がありますので、住宅課へご相談ください。

住宅の明渡し請求について

次の場合は法令違反となり、住宅を明け渡していただくことになりますので、ご注意ください。

入居に関すること

- 不正な行為によって入居したとき。

- 正当な理由がなく15日以上住宅を使用しないとき。

- 入居申込書に記載されていない人や、市長の承認が得られない人を無断で同居させたとき。

- 住宅を他人に貸したり、入居の権利を他人に譲ったとき。

家賃に関すること

- 正当な理由がなく家賃を3ヵ月以上滞納したとき。

- 不正な手段によって、家賃または敷金の徴収を免れたとき。

- 連帯保証人が死亡、転出、失業などにより連帯保証人としての資格がなくなったにもかかわらず、代わりの連帯保証人を立てないとき

- 連帯保証人が氏名、住所、または勤務先が変更したにもかかわらず、届け出をしなかったとき。

住宅使用に関すること

- 住宅若しくは共同施設を故意に壊したとき、または入居者の責任で壊しながら、その修繕をしないか若しくは修繕の指示に応じないとき。

- 承認を得ないで住宅の模様替えなどをしたとき、または用途変更をしたとき。

- ペットの飼育など近所の人に著しく迷惑をかけたり、その他住宅管理上に不都合なことをしたとき。

高額所得者に対する明渡し請求

市営住宅に5年以上入居している入居者で、最近2年間の収入金額が公営住宅法で定める収入基準を超える入居者は「高額所得者」と認定されます。

市営住宅は所得が低く住宅に困窮している方に供給されるべきものなので、高額所得者に対しては明渡し期限を定めて明渡請求を行います。

明渡し期限後も入居している入居者には、損害賠償金として近傍同種の住宅の家賃の2倍の額の金銭を請求いたします。

明渡し期限までに退去できない理由がある場合には、住宅課へご相談ください。

退去の手続きについて

市営住宅を退去する場合は、必ず手続きを行ってください。

市営住宅管理の指定管理者への移行に伴い、退去に関する窓口は長野県住宅供給公社で行っています。

退去が決まりましたら、各担当団地の監理員事務所へご連絡ください。

手続きの流れ

- 退去することを監理員に連絡してください

- 退去に必要な書類の提出、退去検査日を決めます

- 提出していただく書類は、世帯により異なります。詳しくは監理員事務所、または長野県住宅供給公社へお問合せください。

- なお、書類に押印する印鑑は、すべて同じ物を使ってください。

- 退去検査日までにやっていただくこと

- 入居者が行う修繕

- 畳表の取替え

- 襖の張り替え

- 障子の張り替え

- 入居者が破損した個所(ガラス、内壁の損傷によるクロスの取替えなど)

- 家財の搬出、及び入居者が設置した設置物の撤去(例:風呂(浴槽、風呂釜)、換気扇、網戸、カーテンレール、テレビアンテナなど)

- 室内、ベランダ及び庭の清掃(落書きを消す、シール・ポスター等を剥がす、入居者が植えた樹木の撤去など)

- 台所、風呂及び洗面所の排水口の清掃

- 台所及びガスレンジ周辺の油汚れの清掃

- 増築物の撤去(下屋、簡易物置、手すりなど)

- 電気の停止(冬季は凍結防止のため、退去検査日まで停止しないでください。水道管が破裂する恐れがあります。)

- 水道の元栓を閉める

- ガスの元栓を閉める(LPガスの場合は、ボンベの撤去)

- トイレのくみ取り(くみ取り後はトイレを使用しないでください。)

- 撤去、清掃、片付けなどで生じたゴミの処分

- 入居者が行う修繕

- 退去検査

- 入居者、修繕業者及び監理員の三者で立ち会います。

- 入居者は、日割家賃、有料駐車場の当月使用料、鍵及び印鑑(退去書類に押印したものと同じ印鑑)をお持ちください。

- 修繕個所の立会確認及び修繕の依頼

- 入居者が修繕する個所(畳表の取替え、襖の張り替え、障子の張り替え)

- その他、入居者が修繕した個所

- 撤去が必要な物の撤去の確認

- 室内、庭などの清掃の確認

- 電気、水道、ガスなどの確認

- 当月家賃などの納入

- 明渡し日までの日割家賃

- 有料駐車場の当月使用料(日割ではありません)

- 家賃、または駐車場使用料に滞納がある場合は、その清算

- 住宅の明渡し、鍵の返還

- 完成検査

- 規格に合わない場合などは、再度完成検査を行います。

- 敷金の還付

- 完成検査で合格後、約1ヶ月後に希望する口座へ振り込みます。

- 口座振込みの通知が届きますので、口座に入金されていることが確認されるまで、口座の解約はしないでください。

退去の届出書類

退去の際に提出いただく書類については、世帯により異なります。詳しくは監理員事務所にお問合せください。

- 必ず提出する書類

市営住宅明渡届(PDF:33KB)

市営住宅敷金還付請求書(PDF:31KB) - 家賃を口座振替にしている場合

市営住宅家賃・駐車場使用料口座振替廃止届(PDF:37KB) - 有料駐車場を使用している場合

駐車場返還届(PDF:49KB)

駐車場使用承諾書(緑色の使用許可カード) - 駐車場使用料を口座振替にしている場合

市営住宅家賃・駐車場使用料口座振替廃止届(PDF:37KB) - 敷金を未納家賃に充てる場合

市営住宅敷金使用料(家賃)充当申出書(PDF:32KB) - 代理人の名前で退去の手続きをする場合

誓約書(PDF:24KB) - 代理人の名前で退去の手続きをし、敷金を未納家賃に充てる場合

誓約書(PDF:24KB)

管理人への退去報告

退去の際には、監理員へ連絡するのと同時に、必ず管理人へも退去の連絡をお願いいたします。

また、共益費、自治会費など、入居者が負担する費用はすべて各自で清算してください。

公共料金等の清算

電気、ガス、水道、電話等の各公共機関の使用停止手続き、及び清算は各自で行ってください。

退去検査

部屋及び周辺の掃除、並びに公共料金等の清算が終わり退去の届出書類が整いましたら、退去検査となります。

退去検査には、入居者、修繕業者及び長野県住宅供給公社の職員が立会い、検査を行います。あらかじめ電話で日時を予約してください。

退去検査において入居者負担の修繕箇所があった場合は、修繕を行ってください。

なお、退去検査終了時に鍵を返していただきます。

退去月の家賃について

明渡し日までの日割り計算とさせていただきます。

敷金について

入居するときに納入していただいた敷金(家賃の3ヵ月分)は、退去するときにお返しいたします。

ただし、未納家賃などがある場合は、敷金からこれらを差し引いた額をお返しします。

敷金還付の請求書に基づき、最終家賃の納入確認、退去者負担の修繕完了確認及び完成検査で合格後、約1ヶ月後に希望する口座へ振り込みます。

口座振込みの通知が届きますので、口座に入金されていることが確認されるまで、口座の解約はしないでください。

市営住宅の監理員事務所連絡先

市営住宅管理の監理員事務所を設置しています。

※平成27年4月1日から監理員事務所の場所が変更しました。

受付時間は、8時30分から17時15分まで(土・日曜日及び祝日・夜間は不在になります。)

| 団地名 |

監理員事務所 (連絡先) |

所在地 |

|---|---|---|

|

宇木・柳町・返目 上松東・吉田広町A・上野ヶ丘・富竹・美濃和田 小島・柳原・大豆島東・大豆島西・日詰・日詰B・川合新田 若里・若里西町・中御所・栗田身障・新諏訪 戸隠地区・大岡地区・鬼無里地区・信州新町地区・中条地区 |

北部地域監理員事務所 (026-217-0234) |

長野県住宅供給公社1階 |

|

小市・犀南 金井山・矢場・皆神・屋地・屋地引揚・屋地厚生・今井・高野 昭和・庄ノ宮・五明・北五明東・北五明西 |

南部地域監理員事務所 (026-285-0543) |

市営住宅犀南団地C-153号 |

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています