更新日:2025年12月5日

ここから本文です。

住宅用火災警報器を設置しましょう!

住宅用火災警報器の設置が義務付けられています

いつから設置が義務付けになりましたか?

長野市火災予防条例では、新築の住宅には平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、既存の住宅には平成21年6月1日から義務付けられています。

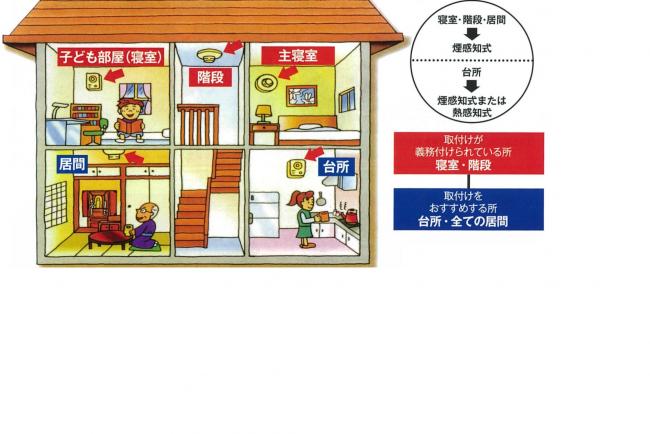

どこに設置すればいいのでしょうか?

長野市火災予防条例では、

- 就寝の用に供する居室

- 就寝の用に供する居室が2階以上の階にある場合は、直下階に通じる階段の上端

に設置が必要です。

取り付ける場所

- 天井⇒火災警報器の中心を壁(または、はり)から60cm以上離して取り付けましょう。※エアコンや換気扇の吹き出し口からは、1,5m以上離しましょう。

- 壁⇒火災警報器の中心が天井から15cm以上50cm以内となる位置に取り付けます。

住宅用火災警報器の維持管理・点検について

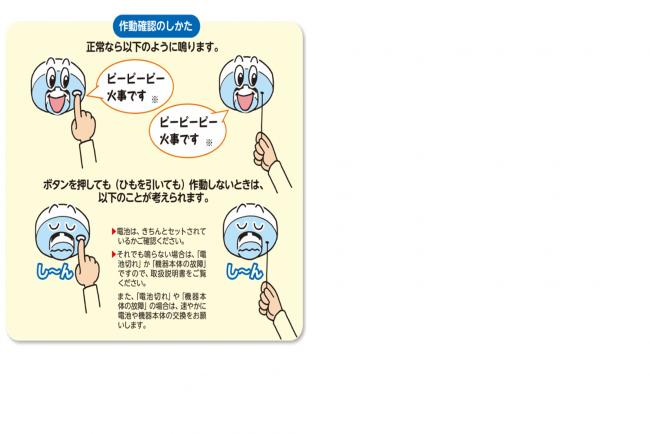

設置して年数が経過していれば、電子部品の寿命や電池切れなどで、いざというときに作動しない恐れがあります。火災がおきたときに、きちんと作動するように次の点を参考に点検をしましょう。

- 定期的に作動確認、感知器本体の清掃をしましょう。点検方法は、本体の引きひもを引くものやボタンを押して点検するものがあります。機種によって異なりますので、購入時の取り扱い説明書で確認してください。

- 音が鳴らない場合は、電池切れか感知器の故障が考えられます。電池切れの場合は電池を交換し、故障の場合は本体交換をしましょう。住宅用火災警報器は電池切れや故障の異常を知らせてくれる機能が付いているので、異常を知らせる警報が鳴ったら早めの電池交換、本体交換を検討しましょう。また、感知器にホコリ等の汚れがつくと感知しなくなる場合がありますので、目立った汚れは布等でふき取りましょう。

設置して10年が交換の時期です

住宅用火災警報器の耐用年数は10年といわれております。設置から年数が経過すると、感知器の機能低下や電子部品が壊れたり、電池切れで正常に作動しない可能性があります。火災警報器は、24時間、365日、大切なわが家と家族を守っています。10年を目安に交換をしましょう。

住宅用火災警報器の処分方法

住宅用火災警報器を処分する場合は、本体から電池を取り外し、本体は不燃ごみとして処分してください。電池は種類によって処分方法が異なりますので、リンク先の「電池の出し方」(別ウィンドウで開きます)のとおり処分してください。

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています