更新日:2025年12月26日

ここから本文です。

市営住宅等の入居者募集

市営住宅の募集

定期募集

市営住宅の募集は年8回、月毎に募集されます。

募集月は、4月・5月・7月・8月・10月・11月・1月・2月です。

募集内容は募集月前月の25日以降にホームページ・広報ながので公表されます。

また、公表後長野市役所住宅課・長野県住宅供給公社・最寄りの長野市役所の各支所において募集案内をお配りしています。

常時募集

常時募集しており、申し込み先着順に入居者が決定されます。

現在の募集状況は次のリンク先をご覧ください。

常時募集の案内

入居者資格

募集住宅は、「一般市営住宅」、「特別市営住宅」、「特定公共賃貸住宅」、「定住促進住宅」、「七瀬住宅」の5種類に分類されていて、入居者資格はその住宅により異なっています。

- 一般の市営住宅

概要:法律に定められた入居収入基準以下の収入の方を対象とした住宅です。 - 特別市営住宅

概要:市営住宅以外の目的で市が建設したもので、現在一般の市営住宅と同様の管理を行っている住宅です。 - 特定公共賃貸住宅

概要:一般の市営住宅の入居収入基準を超える方を対象とした住宅です。

所在地:戸隠地区、鬼無里地区、大岡地区、信州新町地区、中条地区のみ - 定住促進住宅

概要:申込者が50歳以下または、定住者等の方を対象とした住宅です。

所在地:戸隠地区、鬼無里地区、信州新町地区のみ - 七瀬住宅

概要:中堅所得者、本市への移住者及び大学等を卒業後、本市又は本市に隣接する市町村で就業する見込みの方を対象とする住宅です。

入居募集の詳細は次のリンク先をご覧ください。

七瀬住宅の入居募集について

入居を希望する住宅の入居者資格を満たしているかどうか確認してください。

なお、申し込みの時点で公営住宅(県営住宅、市営住宅など)の名義人である人、持家などを所有している人は、市営住宅の入居者資格がありません。

また、高齢者同士の同居を除く親族以外の人は同居できない、世帯を不規則に分割・合併しての申し込みができないという原則があります。

「一般の市営住宅」及び「特別市営住宅」の入居者資格

「一般の市営住宅」及び「特別市営住宅」に入居するには、以下の5項目のすべてを満たしていることが必要です。

- 申し込み者が、長野市内に住所、または一定の勤務場所を有していること

- 現に住宅に困窮している世帯であること

- 市税などの滞納がない世帯であること

- 政令月収金額が15.8万円以下の世帯、裁量世帯に該当する場合は21.4万円以下の世帯であること(申し込み時点で計算)

- 申し込み者、及び同居親族が暴力団員ではないこと

「特定公共賃貸住宅」の入居者資格

「特定公共賃貸住宅」に入居するには、以下の1~5を満たしていることが必要です。

- 所得が月額158,000円以上487,000円以下の者

- 自ら居住する住宅を必要とする者(セカンドハウスとしての利用はできません)

- 市税などの滞納がない世帯であること(原付バイク・軽自動車の税金も対象となります)

- 入居しようとする者が暴力団員ではないこと

- 上記のほか、下記のいずれかに該当する者

- (1)現に同居し、又は同居しようとする親族があること

- (2)単身者で市外から転入しようとする者

- (3)単身者で中山間地域の振興に資する活動を行うと認められる者(地域での就業、地域の自治活動の支援等)

「定住促進住宅」の入居者資格

「定住促進住宅」に入居するには、以下の項目の1~4を満たしていることが必要です。

- 自ら居住する住宅を必要とする者(セカンドハウスとしての利用はできません)

- 市税などの滞納がない世帯であること(原付バイク・軽自動車の税金も対象となります)

- 入居しようとする者が暴力団員ではないこと

- 上記のほか、下記のいずれかに該当する者

- (1)50歳以下の者

- (2)市外から転入しようとする者

- (3)中山間地域の振興に資する活動を行うと認められる者(地域での就業、地域の自治活動の支援等)

暴力団員は市営住宅等に入居できません

経緯

長野市では、国土交通省住宅局通知(公営住宅における暴力団排除について平成19年6月1日付け)に基づき、入居要件に「暴力団員でないこと」を明記し、市営住宅の運営を行ってきましたが、その根拠を明確にするとともに、市営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏の確保のため、「長野市営住宅設置及び管理に関する条例」等の一部改正を行い、市営住宅、厚生住宅、若者向け住宅及び特定公共賃貸住宅(以下、公営住宅等という)に暴力団員は入居できない旨の規定を定め、平成22年12月28日から施行しました。

この改正にあわせ、条例の有効性を確保し、市営住宅等からの暴力団排除を推進するため、入居予定者に関する情報の提供、退去指導の支援、個人情報の適正管理等を内容とした協定書を警察署と締結しました。

※暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定する暴力団員です。

改正内容

- あらたに市営住宅等に入居しようとする者

市営住宅等の入居資格に、「暴力団員でないこと」を追加し、暴力団員の入居を認めません。

同居しようとする者についても、該当者が暴力団員である場合は承認しません。 - 市営住宅等の既存入居者

入居者の権利を承継しようとする者について、該当者及びその同居人が暴力団員であるときは承継を承認しません。

明渡し請求の規定に「暴力団員であることが判明したとき」を追加し、暴力団員であることが判明した場合には明け渡しを求めていきます。

政令月収金額

申し込み者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計から各種の控除額を控除して12で割った金額のことです。(公営住宅法施行令第1条第3項)

計算方法

- 申し込み者と同居する親族全員の所得金額を合計します

- 控除できる金額を確認して控除金額を合計します

- 「所得金額の合計」から「控除金額の合計」を差し引きます

- 差し引いた金額を12で割って政令月収金額を求めます

政令月収金額=

![]() 申し込み者と同居する親族全員の所得金額の合計―控除金額の合計

申し込み者と同居する親族全員の所得金額の合計―控除金額の合計![]() ÷12

÷12

| 控除対象 | 控除額 |

|---|---|

| 同居・扶養親族 | 一人につき38万円 |

| 給与所得者又は公的年金等所有者 | 一人につき10万円 |

| 老人扶養親族・同一生計配偶者(70歳以上) | 一人につき10万円 |

| 16歳~23歳未満の扶養親族 | 一人につき25万円 |

| 特別障害者(身体1・2、精神1、療育A) | 一人につき40万円 |

| 障害者(身体3~6、精神2・3、療育B) | 一人につき27万円 |

| 寡婦(該当者の所得から控除) | 一人につき27万円 |

| ひとり親(該当者の所得から控除) | 一人につき35万円 |

裁量世帯とは

以下の1から6のいずれかに該当する世帯

- 身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている人を含む世帯

- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級の交付を受けている人を含む世帯

- 療育手帳A1からB1の交付を受けている方を含む世帯

- 中学校卒業前の子供がいる世帯

- 申し込み者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上、18歳未満又は60歳以上及び18歳未満の方である世帯

- 原子爆弾被爆者、引揚者、戦傷病者、ハンセン病療養所入所者等を含む世帯(細かい規定があります)

入居者募集の優先区分

入居者資格を満たしていて優先区分のいずれかに当てはまる世帯は、該当する優先区分の優先世帯となります。

申し込む団地に該当する優先区分がある場合、優先世帯として申し込むことができます。

優先世帯の優先措置

申し込んだ団地の抽選の際、「優先世帯のみの抽選」と「申し込み者全員の抽選」にそれぞれ参加できます。

まず、優先世帯のみで抽選を行い、当選者を決めます。

次に、申し込み者全員(当選した優先世帯を除く)で抽選を行い、当選者を決めます。

「抽選が優先される」ということであり、優先して入居できるということではありません。

優先区分がある団地に該当する優先区分の方が優先世帯として申し込みをした場合にのみ、優先措置されます。

優先世帯に該当する場合でも、優先世帯として申し込まない場合、または申し込む団地に該当する優先区分がない場合には、優先措置はありません。

優先区分A

- 高齢者

申込者が65歳以上の人で、同居者全員が次のいずれかに該当する人で構成する世帯- (1)配偶者

- (2)60歳以上の人

- (3)18歳未満の人

- (4)優先区分Bの心身障害者の条件に該当する人

- 身体(歩行)障害者

身体障害者手帳4級以上の肢体不自由障害で、歩行の際に補装具等を使用している人を含む世帯

優先区分B

- 心身障害者

身体障害者手帳1級~4級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、または療育手帳A1~B1の交付を受けている人を含む世帯 - 中国残留邦人等

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条に規定する人を含む世帯 - 生活保護

生活保護証明が発行される世帯

優先区分C

- DV被害者

女性相談センター(女性相談員が配置されている福祉事務所(長野市に限る)、県の保健福祉事務所)の証明、または裁判所の保護命令決定書の交付を受けている人(保護終了及び命令から5年以内) - 犯罪被害者

犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する人で市長が定める人

優先区分D

- 母子・父子

母子・父子証明が発行される母子世帯及び父子世帯 - 子育て

中学校卒業前の子供がいる世帯 - 多子

同居者に18歳未満の児童が3人以上いる世帯

優先区分E

高齢者等同居

優先区分Aの高齢者世帯と同居している6人以上の世帯

申し込み方法

入居の申し込み時期は、「定期募集」と「常時募集」で異なります。

申し込みには、定められた入居者資格をすべて満たしていることが必要です。また、入居申込書のほかに、入居申込書と一緒に提出していただく提出書類がいくつか必要です。

団地や申し込み者の状況により提出していただく書類が多少違いますので、事前に詳しい募集内容をご覧の上、管理代行者である長野県住宅供給公社へ電話などで問い合わせてください。

定期募集

募集月に期間を定めて申し込みを受け付けます。

募集する月の前月25日前後に「市役所・各支所の掲示板」、「住宅課のホームページ」に申し込み受付期間、申し込み方法などの詳しい募集内容を掲載し、「広報ながの」でもお知らせしますのでご覧ください。

入居を希望される場合は、入居者資格を確認のうえ、必要な書類をそろえて受付期間内に申込をしてください。

募集戸数を超える申し込みがある場合は、後日、公開抽選にて入居者を決定します。

入居できるのは、募集した月の翌月の下旬になります。

常時募集

いつでも申し込みを受付けており、先着順に受付けます。

常時募集をしている住宅は、通常の募集で申し込みがなかった住宅などです。

入居を希望される場合は、入居者資格を確認のうえ、必要な書類をそろえて申込をしてください。

受付後、入居の意思を確認のうえ、部屋の修繕に着手します。そのため、申し込んでから入居できるまでに2ヶ月程度かかります。

市営住宅申し込みの大まかな流れ

- 入居希望団地の決定

- 入居希望団地の入居者資格を満たしているかどうか確認

- 提出書類の確認(長野県住宅供給公社へ問い合わせてください。)

- 申し込みに必要な書類の提出(申込書及び添付書類など)

- 受付(通常の募集は受付期間中、常時募集は先着順です。)

- 入居者の決定(通常の募集で募集戸数以上の申し込みがある場合は、公開抽選により決定します。)

- 入居が決定した申し込み者に、入居のための手続きなど詳細を連絡します。

注意事項

市営住宅は、収入が少ないなどの理由で、住宅に困窮する人に供給することを目的に建てられた住宅です。

募集する住宅は、部屋を修繕した住宅です。新築ではないので、多少の傷、汚れ等があります。予めご了承ください。

- 申し込みは1世帯1戸に限ります。

- 単身での申し込み可能な住宅は、規格が原則2DK以下のものに限ります。(ただし中山間地域を除く)

- 身体上または、精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる方は、単身での申し込みができません。

- 婚約中の方が婚約者と同居する予定として申し込んで入居できることとなった場合、契約(鍵の引渡し)までに婚姻したことが確認できる書類を提出していただきます。婚姻が確認できない場合は、入居できません。

- 提出書類のコピーが必要な場合は、申し込みむ前にコピーを済ませておいてください。

- 浴槽・風呂釜、ガス器具、照明器具などが設置されていない団地は、入居者にて用意していただきます。

- 家賃とは別に、共有部分の管理運営費として共益費等がかかる団地があります。

- 駐車場が確保できない住宅があります。(駐車場は順次整備する予定です。)

- 駐車場が整備できている団地は駐車場の使用が有料(※)になります。ただし、使用できるのは1世帯につき1台のみです。(2台目以上の車は近隣の民間駐車場などと契約して、その駐車場に駐車してください。)

- 犬、猫などペット類の飼育は、一切許可しておりません。

- 入居の際に敷金をお預かりします。金額は入居時に決定した家賃の3ヶ月分です。

- 定住促進住宅及び特定公共賃貸住宅は入居の際に一定条件の連帯保証人が1名必要です。

- 共有スペースの清掃や除雪などは入居者のみなさまで協力して行っていただいております。団地での自治会活動に参加、ご協力ください。

入居申し込みの提出書類

入居の申し込みに必要な書類は、「すべての方が必要な書類」+「該当する場合に必要な書類」です。

- すべての方が必要な書類

市営住宅の入居を申し込むときに必ず必要な書類です。 - 該当する場合に必要な書類

市営住宅の入居を申し込む世帯に、提出対象者に該当する方がいる場合に必要な書類です。

申し込むときに提出していただく書類は、申し込み者、申し込む団地などによって違いがあります。

提出書類が不足していたり、書類に不備がある場合には、申し込みを受付できない場合があります。

どんな書類を提出すればいいのか分からないときは、長野県住宅供給公社(電話番号:026-227-2322)へお問合せください。

なお、婚約中の方が申し込む場合、入居が決定した後、契約(鍵引渡し)までに法律上の夫婦と確認できる書類(戸籍謄本、受理証明など)を提出していただきます。

すべての方が必要な書類

| 必要書類 | 内容等 | 発行場所等 |

|---|---|---|

| 市営住宅入居申込書 | 募集案内に添付してあります(申込者の自書、押印が必要) | 長野県住宅供給公社、住宅課 |

| 住民票 | 世帯全員の住民票で、世帯主の氏名及び続柄、本籍及び筆頭者氏名が必要(結婚予定で申し込む場合は、双方の住民票) | 市民窓口課、各支所 |

| 市・県民税課税内容証明書 | 入居する人全員分(ただし、中学生以下の人は除く)所得・控除・税額の記載のあるもの。※無職、または所得が無い場合でも証明は発行されます。 | 市民税課、各支所 |

| 納税証明書(未納の市税がないことの証明) | 課税されている人のみ、軽自動車・原付の税金も含みます。(市税の納付又は口座振替後10日以内に証明請求する場合は、納付が確認できる領収書又は通帳を提示してください) | 収納課、各支所 |

公的書類の有効期限

提出していただく公的書類の有効期限などは、以下のとおりとさせていただきます。

- 住民票

有効期限:発行日から1年以内のもの

備考:世帯構成に変更がある場合は最新のもの - 市・県民税課税内容証明書

証明年度:その時点で発行される最新のもの

備考:年度途中の修正申告など、内容に変更があった場合は最新のもの - 納税証明書

有効期限:発行日から3ヶ月以内のもの

入居の申し込みの時点で有効期限内の証明書を提出してください。

ただし、有効期限内であっても、証明を受けた後に内容に変更があった場合には、最新の内容が記載されたものを提出してください。

公的書類を申請する際のご注意

課税内容証明書、納税証明書は、その年の1月1日現在に住民登録していた住所地で発行されます。

課税内容証明書は、税の申告をしていないと発行されないことがあります。(その場合、申告して2週間程度で証明が発行されます。)詳しくは市民税課(電話:026-224-5017)へお問い合わせください。

納税証明書は、市税などを納付してから10日以内に申請をする場合は、納付したことが分かる書類(領収書または通帳)を窓口で提示しないと証明が交付されませんので、証明を申請するときにそれらの書類を窓口に持って行ってください。詳しくは収納課(電話:026-224-5019)へお問い合わせください。

住民票、課税内容証明書、納税証明書などを申請するとき、委任状が必要な場合があります(同居の親族以外の方が申請する場合や、同居していても別世帯の場合は委任状が必要です)

また、窓口で本人確認書類(※)の提示が必要ですので、お持ちください。

なお、代理人が窓口に行く場合は、委任状の提出と、代理人の本人確認書類(※)の提示が必要です。

※本人確認書類とは?

- 1つ提示すればよいもの

運転免許証その他官公署が発行した免許証、資格者証等で本人の写真が貼付されたもの - 2つ以上提示が必要なもの

国民健康保険・介護保険等の被保険者証、国民年金手帳などと官公署発行の通知や預金通帳など

該当する場合に必要な書類

| 書類 | 提出対象者等 | 発行場所等 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 源泉徴収票 | 給与所得者で前年1月1日以前から現在の会社にお勤めの人(1月から6月の募集の場合) | 勤務先 | |

| 給与証明書 | 前年1月以降、現在の会社に就職・転職された人 |

勤務先 |

就職して1ヶ月未満の場合は、見込額の証明 |

| 確定申告書の控え | 自営業の人(1月から6月の募集の場合) | 税務署の受付印があるもの(e-Taxの場合は不用) | |

| 収支明細書 | 前年1月1日以降に現在の営業(自営)を始めた人 | 収支明細書(PDF:49KB) | 確定申告書の控えも必要です。 |

| 年金の源泉徴収票 | 年金を受給している人(1月から6月の募集の場合) | 年金事務所など | |

| 雇用保険受給資格者証、または離職票、または退職証明書 | 退職して、申し込み時点でも無職の人 |

ハローワークまたは前勤務先など |

|

| 婚約証明書 | 婚約中で入居許可日(鍵渡し)までに婚姻届を提出する人 | 婚約証明書(PDF:55KB) | 双方の親族等の連署が必要です。 |

| 障害者手帳の写し | 障害者手帳の交付を受けている人 | 氏名と障害の等級が分かる部分の写しが必要です。 | |

| 母子・寡婦の証明 | 母子・寡婦の証明を受けられる人 | 子育て支援課 | 発効日から3ヶ月以内のもの |

| 生活保護受給証明書 | 生活保護受給世帯 | 生活支援課 福祉政策課篠ノ井分室 |

発効日から3ヶ月以内のもの |

| 本人確認証 | 中国残留邦人に対する支援を受給している人 | ||

| 自活状況申立書 | 単身で申し込みされる人 | 自活状況申立書(PDF:124KB) | 自署捺印が必要です。 |

| 雇用証明書、または営業証明書 | 長野市外の居住で、勤務先が長野市の人 |

勤務先または市民税課 |

発効日から3ヶ月以内のもの |

| 事件係属証明書 | 離婚調停中、離婚訴訟係争中の場合 入居許可日(鍵渡し日)までに離婚届を提出する方 |

裁判所 | |

| 戸籍謄本 |

親族関係の確認が必要な人 単身入居の場合は必ず必要となります。 |

市民窓口課、各支所 | 変更がなければ発行日から1年間以内のもの |

お問い合わせ先(管理代行者)

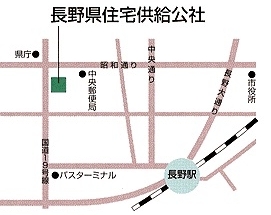

募集に関するお問合せ先、受付場所は「長野県住宅供給公社」(外部サイトへリンク)です。

市営住宅の管理代行者:長野県住宅供給公社住宅管理部

住所:〒380-0836長野市南県町1003-1

電話番号:026-227-2322

ファクス番号:026-227-4377

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています