更新日:2025年1月1日

ここから本文です。

目次

広報ながの1月号(特集)

広報ながの1月号(特集)(PDF)

表紙(1ページ)

市では、100年後を見据えた農業への挑戦として、遊休農地の有効利用や就農機会の創出など、さまざまな農業施策を進めています。その一つとして、表紙の写真にある「ヘーゼルナッツ」の栽培振興に取り組んでいます。長沼でヘーゼルナッツを栽培する山田さんご夫婦をはじめ、市内では栽培が広がりつつあります。

豊かに実ったヘーゼルナッツのように、皆さまの1年が実りある年になりますように。

本年も「広報ながの」をよろしくお願いします。

長野市の人口と世帯数(令和6年12月1日現在)

- 総数362,798人(男176,375人女186,423人)

前月比△225人(△86人△139人) - 世帯数165,265世帯(前月比△34世帯)

市長・議長 年頭あいさつ(2・3ページ)

未来の飛躍に向けた挑戦

明けましておめでとうございます。

皆さまには、健やかな新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。また、日頃は市政に対しご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

昨年は、令和6年能登半島地震をはじめ、全国各地で豪雨などの自然災害が発生し、また、長期化する物価の高騰などにより、市民生活や経済活動が大きく影響を受けた一年でありました。

そのような中、本市では、令和元年東日本台風災害から5年が経過したことを受けての復興応援事業「絆」の開催や、平成17年の一町三村との合併から20周年を記念したイベントなどを通して、市民の皆さまとともに、これまでの歩みを振り返りました。また、教育支援センター「SaSaLAND(ササランド)」や、ながのこども館「ながノビ!」、豊野防災交流センター、茶臼山スケートパークなど、新たな居場所や交流の場を整備、開設いたしました。

本年は、これまでの取り組みの定着を図るとともに、さらなる変革、挑戦に向けて、さまざまな施策・事業に取り組んでまいります。

市内経済の活性化に向けましては、企業立地を促進するとともに、地域経済を支える中小企業を支援し、雇用確保や所得向上を目指してまいります。また、人口減少社会を見据えた公共交通の維持に向けた取り組みを進めるとともに、市民の皆さまとの協働による、時代に即したまちづくりの仕組みを引き続き検討してまいります。

このほか、子どもの福祉医療制度の窓口無料化などの経済的な負担軽減策に取り組むとともに、子どもから高齢者まで、健康で生き生きとした生活を送るための各種施策の充実を図ります。

さらに、「みらいハッ!ケン」プロジェクトなど子どもの体験や学びを応援する取り組みの一層の充実や、スポーツを軸としたまちづくりの推進に引き続き力を入れてまいります。

本市が未来に向かって飛躍し、さらに暮らしやすいまち、魅力あるまちとなるよう、市政を進めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、今年一年の皆さまのご多幸とご健康を心から祈念申し上げ、新年のごあいさつといたします。

長野市長 荻原健司

初春を迎えて

市民の皆さまにおかれましては、健やかに新年をお迎えのことと存じます。

日頃から、市政および議会に多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

新しい年を迎え、市民の皆さまの幸せのために、引き続き努力してまいりたいと決意を新たにしております。

昨年は、令和元年東日本台風災害から5年が経過しました。これまで、多くの皆さまによるご支援とご協力のもと、復興に向けた歩みを進めてまいりました。昨年8月には、地域のまちづくり、生涯学習、防災の拠点となる施設として豊野防災交流センターが開所されました。引き続き、さらなる復興を遂げられるよう取り組んでまいる所存でございます。

また、かねてより議会活性化のさらなる取り組みについて調査、研究を行っている「議会活性化検討委員会」では、市民と議会の意見交換会の実施方法について検討を重ねてまいりました。昨年11月には、市立長野高等学校、清泉女学院大学の学生の皆さんと議員による意見交換会を開催し、初めての試みでしたが、大変有意義な機会でありました。今後も市民の皆さまとの対話の場の充実を図るため、調査、研究を進めてまいります。

今、テレワークの推進など、働き方改革に伴い、地方での暮らしが見直されております。この地方回帰の流れを好機と捉え、地域の特性や強みを生かした活力あるまちづくり、魅力ある地域づくりのための施策を進めていく必要があります。これら施策の実現のためには、多くの市民の皆さまの参画をいただきながら、市政を進めることが重要であります。

市議会といたしましても、より身近な議会、開かれた議会を目指し、皆さまの負託に応えられるよう、全力で、その責任を果たしてまいる所存であります。また、市政の監視役としての議会の役割を十分に果たすため、市民の皆さまの声をお聞きし、議論を重ねてまいります。皆さまには、昨年にも増してご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、本年が皆さまにとりまして幸せで実り多い、希望に満ちた年となりますことを心からお祈り申し上げ、新年のごあいさつといたします。

長野市議会議長 西沢利一

2025年農林業センサス(4ページ上段)

~日本の農林業の未来を考える~

2025年農林業センサス

農林業の実態を明らかにすることを目的に、2月1日現在で農林水産省が5年ごとに実施する大規模調査です。農林業を営む皆さんのところに統計調査員が訪問し、調査をしますので、ご協力をお願いします。

調査方法

1月から、調査員が次の項目を聞き取り、該当した場合は調査票を配布します。調査票は、調査員が回収します(オンラインによる回答も可)。

農業

経営耕地面積が30アール以上

以下に示す規模以上(いずれかに該当)

- 露地野菜作付け面積が15アール

- 施設野菜栽培面積が350平方メートル

- 果樹栽培面積が10アール

- 露地花き栽培面積が10アール

- 施設花き栽培面積が250平方メートル

- 過去1年間の農産物販売金額が50万円以上に相当する規模の事業

など

農作業や選果選別等を受託(農業サービス)

林業

保有山林面積が3ヘクタール以上で

- 過去5年間に育林・伐採

- 2025年を計画期間に含む「森林経営計画」を作成

委託を受けて造林・保育

委託を受けて、または立木を購入して、200立方メートル以上の素材を生産

調査項目

- 経営耕地面積、保有山林面積

- 農業・林業の労働力

- 世帯の状況

- 農産物・林産物の販売状況

など

秘密は固く守られます

この調査は統計法に基づいて行うものです。調査票を統計上の目的以外に使用したり、情報を他に漏らしたりすることはありません。

※統計調査員は県知事が任命した特別職の地方公務員で、「調査員証」を携帯しています。統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください。

調査結果は

概要を11月末までに、詳細を令和8年3月末以降に、農林水産省ホームページで公表する予定です。この結果は、各種計画の策定や地方交付税算定の基礎資料などに活用されます。

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ

企画課統計担当

- 電話:026-229-6234

- ファクス:026-228-7634

被災地支援と災害ボランティア(5ページ上段)

能登半島地震から1年 ~被災地支援と災害ボランティア

昨年1月1日の能登半島地震から、1年が経過しました。被災地では、道路や水道などインフラの整備や、公費解体などが進められ、復旧・復興に向けて懸命の作業が行われていましたが、9月には線状降水帯に伴う大雨により、再び大きな被害を受けてしまいました。被災地では、いまだに避難所での生活を余儀なくされている人がいます。

本市では、令和6年4月から石川県珠洲市に6人、富山県富山市に1人、同県射水市に1人の合計8人の職員を派遣し、被災者の健康状況把握や被災建物の公費解体、道路啓開(※)、道路および下水道管路の災害復旧などに関する業務を支援しています。

派遣から9カ月が経過しました。珠洲市で支援活動を行っている職員から見た現状を報告します。

(※)道路啓開:緊急車両などの通行のため、早急に最低限のがれき処理や段差修正などを行い、救助ルートを開けること

現地レポート

被災地では、家の片付けや泥出しなど、まだまだ多くの支援が必要だと感じます。

私は、休日には災害ボランティア活動をしてます。メンバーとの交流や重機などの技術を学べるなど、良い体験ができています。

1月17日は「防災とボランティアの日」です。これを契機に、被災地に心を寄せていただき、募金や被災地の特産品を購入するなど、まずはできることから協力していただければと思います。(珠洲市派遣 山田 伸晃)

- 休日災害のボランティア活動の様子

問い合わせ

危機管理防災課

- 電話:026-224-5006

- ファクス:026-224-5109

防災行政無線の案内(5ページ下段)

防災行政無線で防災情報を発信しています

災害による被害を最小限にとどめるためには、災害発生や避難に関する正確な情報を入手し、適切な行動を取ることが重要です。

市では災害時における情報伝達手段の一つとして、防災行政無線の運用を行っています。避難場所などに設置している屋外拡声子局(スピーカー)や戸別受信機を介して、大雨、地震などの災害に関する情報や避難に関する情報について、音声放送を実施しています。テレビ、ラジオ、インターネットなどと併せて、情報収集にご活用ください。

防災行政無線の内容をもう一度聞きたい時は?

〔通話無料〕0120-479-231

※豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条地区の個別放送を除く

防災アプリ『長野市防災ナビ』から、文字と音声でも確認できます。

- ダウンロードはこちらから

問い合わせ

危機管理防災課

- 電話:026-224-5006

- ファクス:026-224-5109

知っておきたい成年後見制度(6ページ)

誰もが尊厳を持って安心して生活できるために

知っておきたい 成年後見制度

「成年後見制度」は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人を法的に保護し、支援するための制度です。判断能力が不十分になると、自分に不利益な契約を結んでしまうなど悪質商法の被害に遭う恐れもあります。成年後見人が本人の意向や利益を考え、財産管理や生活・健康に関する支援を行います。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります

|

|

後見人を決めるとき |

後見人の選任 |

支援内容 |

|---|---|---|---|

|

法定後見 |

判断能力が不十分になった後 |

家庭裁判所が親族の他、弁護士などの専門職や社会福祉協議会などを成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)として選任します。 |

本人の判断力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、契約手続きなどの代理、取り消しなどを支援します。 |

|

任意後見 |

本人に判断能力があるときに |

あらかじめ本人が選んだ人に依頼できます。 |

代理で行ってもらいたい財産管理などに関する事務をあらかじめ契約で決めておきます。 |

成年後見人等の選任には申し立てが必要です

成年後見人等は、本人・配偶者・4親等以内の親族か、市町村長の申し立てに基づき、家庭裁判所が選任します。

- 厚生労働省ポータルサイト「成年後見はやわかり」はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から

Q成年後見人等は何をしてくれるの?

A身上保護(病院や施設入所の契約、福祉サービス利用手続き)と財産管理(収入や支出の管理)をします。食事の準備や実際の介護などの事実行為は職務ではありません。

Q成年後見人等ができないことはどんなこと?

A介護や受診の付き添いなど、直接的な支援、身元保証人の引き受け、医療行為への同意、死後事務(一部を除く)などはできません。

Q成年後見人等の任期はいつまで?

A通常は、本人の判断能力が回復したときか、亡くなるまで、成年後見人等としての役目を果たします。申し立てのきっかけとなる出来事を解決して終わりというわけではありません。

身寄りのない人の相談窓口

1人暮らしで頼れる親族がいない人や、将来の不安や心配事がある人は、「おひとりさま」あんしんサポート相談室にご相談ください。解決に向け、一緒に考え、必要なサービスや機関へつなぎます。

相談室では、身寄りがないことで生じる困り事の相談に合わせて、任意後見制度利用の相談もお受けします。任意後見契約だけでなく、任意後見人と死後事務委任・財産管理委任契約を結んでおくことで、もしもの時に備えることができます。

- 倒れたり、認知症になったら?

- 入院したら?

- 自分が亡くなったら?

成年後見制度についてのご相談

長野市成年後見支援センター

- 電話026-225-0153

身寄りがなくて今後が心配な場合

「おひとりさま」あんしんサポート相談室

- 電話026-219-5115

- 市ふれあい福祉センター2階

- 受付8時30分~17時15分(土日、祝休日、年末年始を除く)

- 事前予約をすると、その後の相談がスムーズです。

- 市社会福祉協議会ホームページのお問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

から事前に予約できます。 - 相談にかかる費用は無料です。

問い合わせ

地域包括ケア推進課

- 電話:026-224-8929

- ファクス:026-224-8574

個人市民税・県民税に係る改正(7ページ上段)

個人市民税・県民税に係る改正など

令和7年度(令和6年分所得)から適用する主な改正は次のとおりです。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充・延長

子育て世帯等(※)への支援強化の必要性や、住宅価格の上昇などの状況を踏まえ、次のとおり住宅ローン控除が拡充・延長されます。

- 子育て世帯等が令和6年中に入居した場合における借入限度額を上乗せ(下表のとおり)

- 合計所得金額1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置が令和6年12月31日まで延長

|

住宅区分 |

改正後 |

改正前 |

|---|---|---|

|

認定(長期優良・低炭素)住宅 |

5,000万円 |

4,500万円 |

|

ZEH水準省エネ住宅 |

4,500万円 |

3,500万円 |

|

省エネ基準適合住宅 |

4,000万円 |

3,000万円 |

(※)子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する世帯、または本人か配偶者のいずれかが39歳以下の世帯

同一生計配偶者に係る定額減税

令和7年度分市民税・県民税では、次のとおり定額減税を実施します。

※令和6年度は、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超の同一生計配偶者(前年の所得が48万円以下)に係る定額減税は実施されませんでしたので、令和7年度分で行うものです。

|

対象者 |

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下かつ同一生計配偶者がいる人(国外居住者を除く) |

|---|---|

|

減税額 |

1万円 |

対象者

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下かつ同一生計配偶者がいる人(国外居住者を除く)

減税額

1万円

税務署での確定申告相談をご検討の人へ

1月6日(月曜日)から2月14日(金曜日)までは、税務署で「事前予約制」により、申告相談を受け付けます。

確定申告の相談受付期間中〔2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)〕は、確定申告会場へお越しください。

※確定申告会場は、本紙2月号に掲載します。

問い合わせ

長野税務署

- 電話026-234-0111(自動音声案内)

今後の税制改正については、随時、市ホームページでお知らせします。詳しくは、こちらをご覧ください。

問い合わせ

市民税課

- 電話:026-224-8507

- ファクス:026-224-7346

建築基準法および建築物省エネ法改正(7ページ下段)

令和7年4月1日以降に着手する工事について

建築物に関するルールが変わります

「建築基準法」および「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」が大幅に改正されます。住宅の新築・増築などの際に行う手続きの内容や方法が変わり、審査期間も長くなりますので、改正内容を踏まえた建築計画などをご検討ください。

建築確認手続きなどの見直し

建築確認の手続きが必要な対象範囲が拡大されます。

(例)都市計画区域外でも木造2階建ての住宅は建築確認が必要

(例)木造2階建て住宅の大規模なリフォームも建築確認が必要

審査省略の対象範囲が縮小されます。

(例)木造2階建てや延べ面積200平方メートル

以上の住宅でも、構造関係や省エネ関連の審査および書類の添付が必要

原則全ての新築で省エネ基準適合を義務化

省エネ基準適合に関する手続きが必要です。

(一部の建築物は手続きが省略される場合があります。)

今回の法改正により

建築確認や省エネ基準適合性判定などの手続きに関する手数料を改正します。

法改正の内容など詳しくは、市ホームページで、ご確認ください。

問い合わせ

建築指導課

- 電話:026-224-5048

- ファクス:026-224-5124

ながの健やかプラン21(第二次)(8・9ページ)

ながの健やかプラン21(第二次)

第四次長野市健康増進計画・第四次長野市食育推進計画

市では、「ながの健やかプラン21(第二次)」(令和6年度から11年度までの計画)に基づき、市民一人一人が自分の状況に合った健康づくりに取り組めるよう、健康増進、健やかな生活習慣の定着を目指した各種事業を進めています。

- 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

健康寿命を延ばしましょう

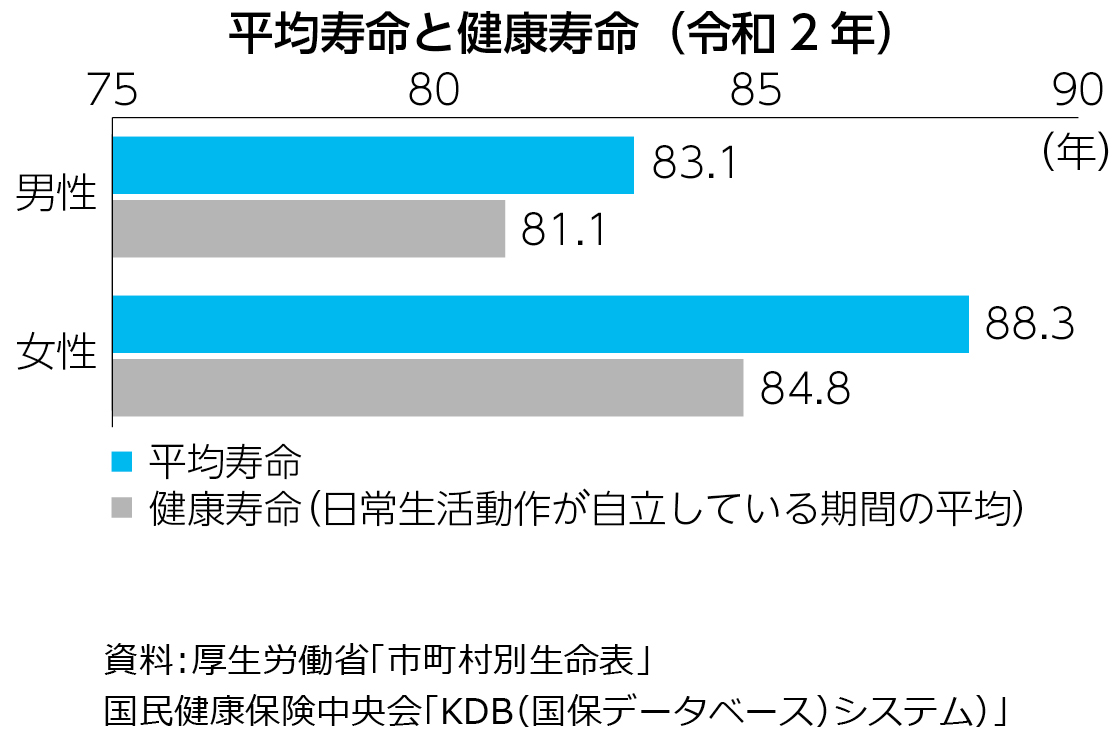

平均寿命と健康寿命(令和2年)

資料:厚生労働省「市町村別生命表」国民健康保険中央会「KDB(国保データベース)システム)」

男性

- 平均寿命:83.1年

- 健康寿命:81.1年

女性

- 平均寿命:88.3年

- 健康寿命:84.8年

平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に制限がある「不健康な期間」を意味し、令和2年では男性2年、女性3.5年となっています。

「健康で長生き」できるよう、健康寿命の延伸を目指します。

自分と家族の健康のために、「健康で長生き」を目指して、生活習慣を見直してみませんか?

(血圧)皆さんは自分の血圧をご存じですか?

循環器疾患の要因の一つが高血圧

Q血圧と病気の関係って?

A脳血管疾患や心疾患などの循環器疾患は、長期入院や長期介護など、健康寿命延伸を阻む大きな要因です。特に高血圧は循環器疾患の最大の危険因子で、120/80mmHg(病院での測定値)を超えて血圧が高くなるほど、発症リスクが高くなるといわれています。

Q血圧が高いと自覚症状はありますか?

Aほとんどの人には自覚症状がなく、気付かないうちに、脳や心臓の血管が少しずつ硬くなっていきます。

Q日頃から高血圧予防をするには?

A家庭用血圧計などで自分の血圧を知り、生活習慣の見直しや降圧治療などで適度な血圧を保つことが大切です。

- 血圧は一日のうちでも変動します。一日を通して正常の範囲になるようにしましょう。

生活習慣の見直しによる高血圧予防

減塩、減量、運動、節酒、禁煙などは血圧を下げる効果があるといわれています。例えば、運動では、有酸素性運動が特に効果的です。全身の筋肉を使い、リズミカルな動きを続ける活動で、ウオーキングやジョギング、サイクリングなどがこれに当たります。無理のない範囲で、できることからスタートしましょう。

正常血圧の基準値

|

|

収縮期 |

拡張期 |

|---|---|---|

|

家庭で測定 |

115未満 |

75未満 |

高血圧の診断基準(降圧治療の対象)

|

|

収縮期 |

拡張期 |

|---|---|---|

|

家庭で測定 |

135以上 |

85以上 |

|

病院で測定 |

140以上 |

90以上 |

資料:「日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2019」より

(運動)今年こそ始めてみませんか?

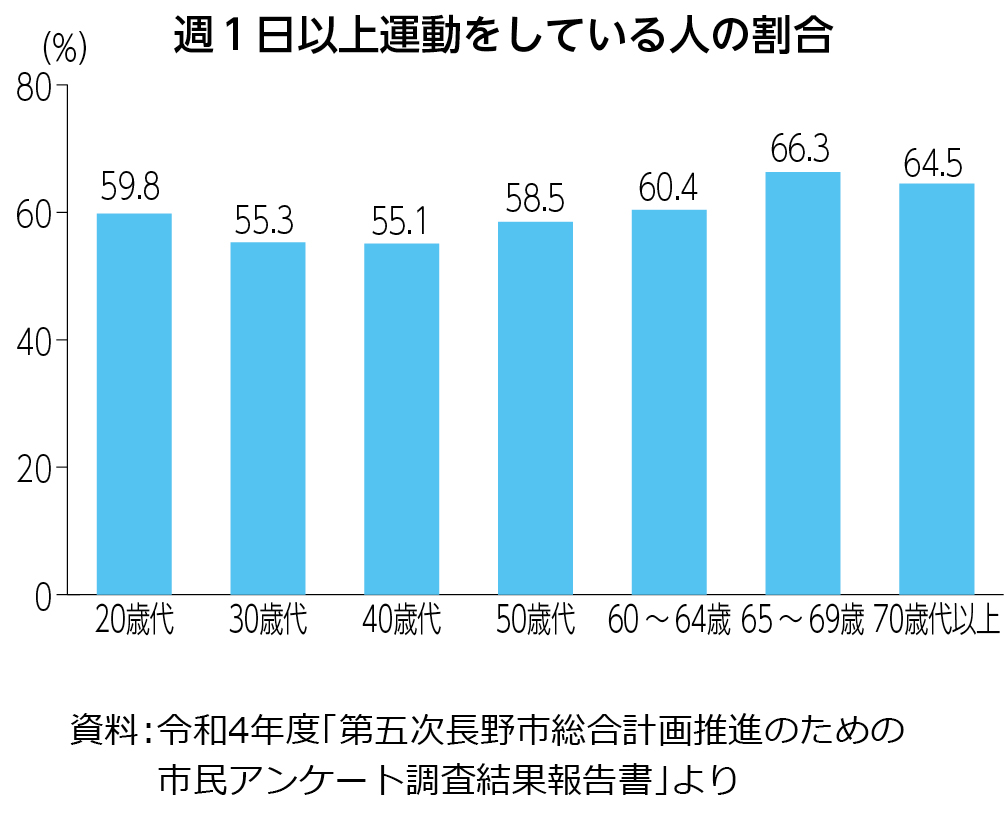

週1日以上運動をしている人の割合

- 20歳代:59.8%

- 30歳代:55.3%

- 40歳代:55.1%

- 50歳代:58.5%

- 60~64歳代:60.4%

- 65~69歳代:66.3%

- 70歳代以上:64.5%

資料:令和4年度「第五次長野市総合計画推進のための市民アンケート調査結果報告書」より

運動が体に良いことは分かっているけれど・・

忙しい日常の中では、運動する時間を確保することは難しいかもしれません。運動習慣をつけることは最終目標として、まずは「今より、少し多く体を動かす」ところから始めてみましょう。運動を続けていると、動かしやすい体に変化していきます。

- 座りっぱなしを防ぐ(30分に1回は立ち上がる)

- 階段を使って、別フロアのトイレに行く

- テレビを見ながら、その場で足踏みをする

- 歯磨きしながら、つま先立ちをする

- 少し回り道をして歩く

など

+10(プラス・テン)

毎日、今より10分多く体を動かすことで、糖尿病、心臓病、脳卒中、がん、うつ、認知症などになるリスクを下げることができます。

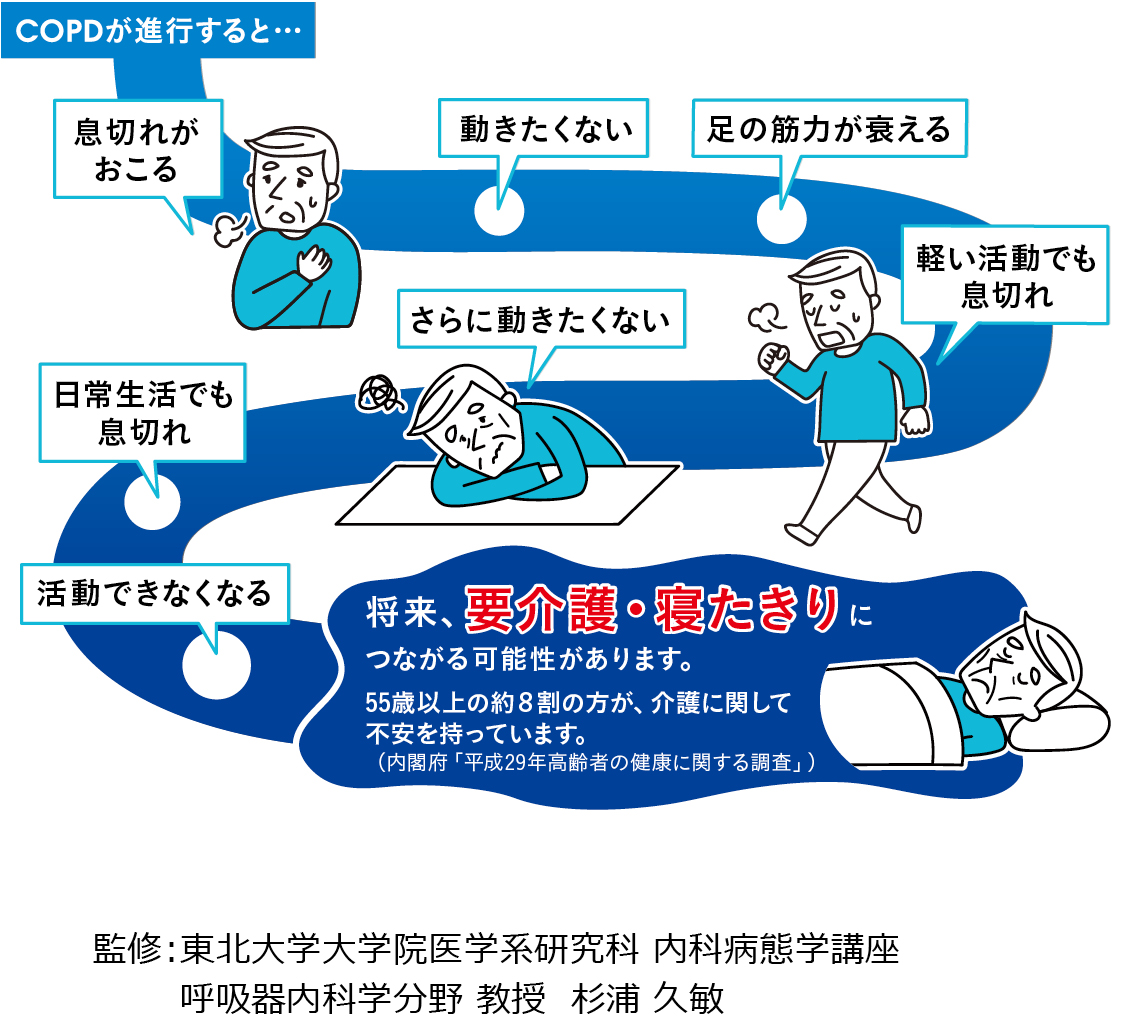

知ってください「COPD」~COPD(慢性閉塞性肺疾患)は全身の病気です~

COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは

たばこなどの有害物質を長期間吸い込むことで生じる肺の炎症性疾患です。喫煙習慣のある中高年に多く発症する生活習慣病で、肺の機能が低下し、呼吸しにくくなります。低下した肺の機能は、元には戻りません。肺の炎症物質が血管を通じて全身に回り、心不全や糖尿病などの炎症性の疾患が起こり、日常生活に影響を及ぼします。

気付かないうちに肺の機能が低下します

こんな症状があったら・・COPDかもしれません

思い当たる症状がある人は、呼吸器内科・かかりつけ医へ相談を

- 長い間喫煙をしている、またはしていた

- 歩いた時や階段を上り下りすると息切れを感じる

- 痰(たん)がからみやすい

- 風邪をひきやすい、またはこじらせやすい

- 風邪をひいた時に、喉や気管がゼイゼイという

「早期発見・治療」が大切

肺の機能は急速に低下していくことが多いので、早期に診断をして適切な治療を受けることが重要です。

問い合わせ

健康課

- 電話:026-226-9961

- ファクス:026-226-9982

健康情報(10ページ上段)

健康情報

専門医による認知症個別相談会

日時

1月15日(水曜日)13時00分~15時00分

場所

中部地域包括支援センター(第二庁舎1階)

対象

認知症の相談を希望する本人または家族など

定員

3人(先着順)

申し込み・問い合わせ

事前に電話で中部地域包括支援センター(電話026-224-7174)へ

フレイル予防の相談会

日時

1月23日(木曜日)13時30分~16時45分

2月5日(水曜日)13時30分~16時45分

場所

地域包括ケア推進課(第二庁舎1階)

内容

保健師、理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士による、運動、栄養、口腔(こうくう)、社会参加などのアドバイス

申し込み・問い合わせ

各開催日の1週間前までに、電話で地域包括ケア推進課(電話026-224-7873)へ

不妊カウンセラーによる不妊・不育症相談

日時

1月15日(水曜日)13時00分~16時00分

場所

市保健所

申し込み・問い合わせ

事前に電話で健康課(電話026-226-9963)へ

肩こり改善&血管しなやか運動講座

日時

1月21日(火曜日)13時30分~15時00分

場所

信州新町支所

内容

ストレッチなど

申し込み・問い合わせ

1月17日(金曜日)までに、電話で健康課(電話026-226-9961)へ

関節痛や生活習慣病予防の個別運動相談

日時

1月24日(金曜日)13時30分~15時30分

(1人40分程度)

場所

犀南保健センター

定員

5人程度(先着順)

申し込み

1月8日(水曜日)から、電話で犀南保健センター(電話026-293-8080)へ

問い合わせ

健康課

電話026-226-9961

血糖値を下げる運動講座

日時・場所

- 1月31日(金曜日)13時30分~15時30分

北部保健センター - 2月13日(木曜日)13時30分~15時30分

犀南保健センター

内容

講話:「血糖値を下げる運動とは」

実技:簡単な筋トレなど

申し込み・問い合わせ

開催日の2日前までに、電話で健康課(電話026-226-9961)へ

第34回長野市民演劇祭高校公演(10ページ下段)

第34回長野市民演劇祭 高校公演 入場無料

市内高校演劇部によるフレッシュな演技、演出をお楽しみください。

ところ

勤労者女性会館しなのき

開演時間

12時30分(開場時間:正午)

開催日

2月1日(土曜日)

|

開演時間 |

出演校 |

タイトル |

|---|---|---|

|

12時30分~ |

文化学園長野高等学校演劇部 |

「本を拾っただけなのに」 |

|

13時50分~ |

長野日本大学高等学校演劇部および櫻ケ岡中学校演劇部 |

「あたらしい憲法のはなし」 |

|

15時10分~ |

長野南高等学校演劇部 |

「DOKUSAISHA~Charlie Chaplin "The Great Dictator"より~」 |

2月2日(日曜日)

|

開演時間 |

出演校 |

タイトル |

|---|---|---|

|

12時30分~ |

長野西高等学校演劇班 |

「フートボールの時間」 |

|

13時50分~ |

長野清泉女学院高等学校演劇部 |

「ラフ・ライフ」 |

|

15時10分~ |

長野東高等学校演劇部 |

「木村に100円返しに行く話」 |

|

16時10分~ |

市立長野高等学校演劇部 |

「アリアドネの糸」 |

昨年度の様子

問い合わせ

文化芸術課

- 電話:026-224-7504

- ファクス:026-224-7351

第45回全国中学校スケート大会(11ページ上段)

令和6年度全国中学校体育大会

第45回全国中学校スケート大会

世界の舞台で活躍している髙木美帆選手、鍵山優真選手など大勢の選手が、かつてこの大会に出場し、世界へ向かって大きく飛躍していきました。未来に向かって挑戦する、中学生スケーターたちの熱戦にご期待ください。

とき

2月1日(土曜日)~4日(火曜日)

ところ

エムウェーブ(スピードスケート)

ビッグハット(フィギュアスケート)

- 競技日程など、詳しくは大会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

昨年度(第44回)大会の様子

大会スローガン

「Grab it!~未来の切符は長野から~」

- 作:坂本絢音さん(川中島中2年)

大会ポスター

- 作:亘かなでさん(篠ノ井東中1年)

問い合わせ

スポーツ課

- 電話:026-224-7804

- ファクス:026-224-7351

1月の市政番組(11ページ下段)

放送日時と内容は変更になる場合があります。

【再】は再放送です。

テレビ

TSB

ふれ愛ながの市政ガイド

- 11日(土曜日)13時25分~13時30分

市長新年の抱負 - 25日(土曜日)13時25分~13時30分

信州新町化石博物館の楽しみ方

abn

ふるさとステーション

- 19日(日曜日)、【再】26日(日曜日)17時25分~17時30分

戸隠スキー場に茅(かや)を活用したコースができました!

SBC

ふれ愛ながの21(手話通訳入り)

- 25日(土曜日)15時30分~16時00分

「みんなの博物館」~見て、学んで、楽しもう

インターネット

INC長野きらめきチャンネル

長野県救急安心センター「#7119」

- 市ホームページ「インターネット市政放送」・市公式YouTube(ユーチューブ)をご覧ください。

ラジオ

SBC

ふれあい21こちら長野市です

- 25日(土曜日)17時35分~17時45分

ナガノのシゴト博に参加してみませんか

FMぜんこうじ

長野市広報-ふれ愛ガイド

月~金曜日9時00分~9時10分・【再】12時50分~13時00分

- 1日(水曜日)長野市長 新年のあいさつ

- 2日(木曜日)長野市議会議長 新年のあいさつ

- 3日(金曜日)広報ながの1月号の見どころ【再】

- 6日(月曜日)長野市長 新年のあいさつ【再】

- 7日(火曜日)野市議会議長 新年のあいさつ【再】

- 8日(水曜日)固定資産税(償却資産)の申告

- 9日(木曜日)冬季における水道メーターの検針

- 10日(金曜日)2025年農林業センサス

- 13日(月曜日)ながの多言語インフォメーション(中国語)

- 14日(火曜日)nagano forest village 冬のコンテンツのお知らせ【再】

- 15日(水曜日)固定資産税(償却資産)の申告【再】

- 16日(木曜日)ソルガムを育てて食べて脱炭素!

- 17日(金曜日)令和7年度市民税・県民税の申告

- 20日(月曜日)ながの多言語インフォメーション(英語)

- 21日(火曜日)冬の省エネ、節電対策【再】

- 22日(水曜日)冬の入浴中の事故に要注意~ヒートショックと浴室内熱中症予防【再】

- 23日(木曜日)長野市の人権教育

- 24日(金曜日)バス共通ICカードKURURUのリニューアル【再】

- 27日(月曜日)ながの多言語インフォメーション(ベトナム語)

- 28日(火曜日)はたちの献血キャンペーン【再】

- 29日(水曜日)信州新町化石博物館企画展「信州が海になったころ(後期)」【再】

- 30日(木曜日)2月の観光情報

- 31日(金曜日)広報ながの2月号の見どころ

問い合わせ

広報広聴課

- 電話:026-224-5004

- ファクス:026-224-5102

長野市果樹サミット2024初開催(12・13ページ)

長野市果樹サミット2024初開催!

近年の気候変動や遊休農地の増加が進む中、本市では、100年後を見据えた農業への挑戦として、農業者の選択肢拡大に向け、ヘーゼルナッツの栽培振興を図っています。

一方で、本市の特産品である果樹の生産を、将来にわたり継続していくには、消費者も現状を理解し、農業者とともに考えていくことが重要です。

そこで、10月26日に「長野市果樹サミット2024」を初開催し、「果樹農家を取り巻く環境とその取り組み」を演題とした講演会とヘーゼルナッツをテーマにしたパネルディスカッションを行いました。熱のこもった会場の様子をお届けします。

左から、土屋公二(つちやこうじ)さん、岡田浩史(おかだひろし)さん、中澤徹守(なかざわたてつし)さん(長野県松本農業農村支援センター所長)、松崎良一(まつざきりょういち)さん(長野農業農村支援センター所長)、荻原市長

第1部基調講演

果樹農業を取り巻く環境とその取り組み

長野農業農村支援センター

重藤奈央(しげふじなお)さん

「果樹農家を取り巻く環境について」

長野市周辺は果樹の一大産地ですが、栽培面積・生産量の減少や担い手の高齢化など多くの課題を抱えています。一方で、新たな栽培方法の開発やAI、ロボットなどの先端技術導入の検討が始まっていて、労働生産性の向上が期待されています。

果実の摂取量は10年前と比較して減少傾向で、特に20~40代の摂取量が少ないというデータがあります。

この状況を受けて、消費拡大に向けて、リンゴのシナノゴールドやブドウのシャインマスカットなど、消費者ニーズに対応した新品種の育成や食育活動などが進められています。

普段、何気なく食べている果物ですが、生産者の努力と愛情が詰まっています。長野の新鮮でおいしい果物をもっと楽しみ、果樹生産者を応援しましょう。

長野市農業委員会

会長 青木保(あおきたもつ)さん

「果樹ほ場の農地集積・集約化への取り組みについて―長野市若穂綿内地区の取り組みの紹介―」

若穂綿内地区で、高齢化や担い手減少の影響から有休農地が拡大する中、リンゴの特産地としての活気を取り戻すべく、国の補助事業を活用し、農地集積・集約化を実施しました。

その結果、遊休農地の減少、新規就農者の増加を含む担い手の世代交代の進展、既存営農者の規模拡大を実現することができました。

住民・地権者の理解を得ることや、現役農家の生活保障など数々の困難を乗り越えて、地域一丸となって、事業を成し遂げることができました。

今後の10年が農業にとっての正念場です。DXによる省力化や担い手の継続確保などを、農業委員や最適化推進委員が中心となってけん引し、できることから一歩前に進めて次世代にバトンタッチしていきたいです。

第2部パネルディスカッション

新たな果樹ヘーゼルナッツの可能性

出演者

有限会社テオブロマ

代表取締役・オーナーシェフ 土屋公二さん

1999年に現在の有限会社テオブロマを設立。「ミスターカカオ」や「味覚の魔術師」と呼ばれ、数々の受賞歴を誇る。2024年には長野市産のヘーゼルナッツを使用したチョコレートが国際大会で銅賞と特別賞を受賞。

株式会社フル里農産加工

代表取締役社長 岡田浩史さん

日本初となるヘーゼルナッツの「国産化」と「6次産業化」を目指し、2013年に市内で試験栽培を始める。2023年には日本唯一の「ヘーゼルナッツ学校」を市内に創設し、長野の新たな資源にしようと日々奮闘中。

ヘーゼルナッツに感じる可能性・魅力

土屋新鮮なヘーゼルナッツをぜひ食べてみてほしいです。業界ではイタリアのピエモンテ産が一番だと言われていますが、実は長野でも世界に認められる最高水準のナッツが作られており、しかも新鮮なうちに手に入る。「まちの名産品」として推し出す価値はあると思います。

岡田ヘーゼルナッツは、みじん切りや粉末、ペーストへの1次加工、パティシエやシェフの調理といった2次加工と、加工を重ねることで付加価値が上がります。色々な商品を生み出せる、無限の可能性があるのです。収穫は落ちた実を拾うだけ。栽培も比較的簡単で、初心者や高齢者にも始めやすい。ただ、木一本当たりの収量は少ないため、遊休農地を活用して栽培面積を確保できないかと考えています。

中澤私や松崎さんのような農業指導者の立場からすると、栽培を推進する上で「安定収益」や「経済的なリターン」を確保することは必須です。しかし、今のところそのためのデータや知見がほぼゼロに近い状態です。

松崎今後データを集めながら、栽培の上での課題解決をサポートができればと思います。加えて市と協同で、どういった地域で、どんなタイプの農家に向けて栽培を推進すればいいか考えていきたいです。

市長地球温暖化によるによる農産物への悪影響、遊休農地の増加、エネルギーや資材の高騰、農家の減少と高齢化。ヘーゼルナッツはこれらの課題を解決する切り札になるのではと考えています。「まずは皆でやってみよう」と、職員が率先してチャレンジしています。

長野市がヘーゼルナッツを振興していく上で重要なことは?

中澤実態調査から始め、栽培方法を確立することだと思います。目標は、「栽培技術マニュアル」の作成です。

岡田長野市に即した栽培方法を学んでいただくため、山の中に実験用の畑を作りました。まずは自分自身で「もうかる農業」のビジネスモデルを示したいと思います。

土屋長野産の新鮮なヘーゼルナッツは誇張抜きに一番おいしいです。その「おいしさ」で世界へと市場を広げてほしいです。

松崎「食材」としては可能性を感じる一方、「栽培」は慎重に進めるべきだと考えています。私の経験上、「手がかからず、どこでも、誰にでも作れる品目」はありません。また果樹生産者は、新しい品目の栽培による自分の畑への影響を非常に心配します。皆が不安なく農業を続けられるような調整や、獣害・虫害対策を市とともに進めていきたいです。

市長150年前までは、長野市でリンゴは栽培されていませんでした。しかし情熱を持った人々の働きかけによって、今や本市は一大産地です。当時の皆さんと同じ気持ちでチャレンジしたいと思います。ヘーゼルナッツの実がなるまでに5年ほどかかりますが、引き続き皆さんと一丸となり、「元気な農業」を次の世代へとつなげていきたいです。

令和7年度農業研修センター受講生募集(24ページ)

農業を始めたい皆さんを応援します

令和7年度農業研修センター受講生募集

農業専門の講師による実習や講義などの豊富なカリキュラムで、初心者、新規就農を希望する人、企業を全面的にバックアップします。

令和6年度の受講生の声

担い手育成コース

退職し、本格的に野菜栽培を勉強したいと思っていた時に、卒業した親戚から「とても良かった」と紹介されました。先生方の丁寧な教え方に感謝しています。学んだことを実践した今年、野菜の出来がとても良いです。

- 出川(でがわ)まゆみさん

野菜づくり初級コース

基礎から学びたいと思い受講しました。参考書だけでは分からない長野市の気候に合う栽培方法を、野菜に触りながら学べるので、実践的な知識が身に付きました。「自産自消」ができる喜びを感じています。

- 山田瑞穂(やまだみずほ)さん

野菜づくり中級コース

感覚に頼っていた土壌づくりを、生物学や化学の視点から理解することができました。同じ品種を栽培している研修生とも出会い、情報交換をし合いながら切磋琢磨しています。

- 井上功康(いのうえのりやす)さん(中央)とコースの仲間

担い手育成コース(野菜)

とき

4~3月の毎週土曜日

対象

野菜栽培での就農を希望する人

定員

15人

受講料

1万8千円

野菜づくり初級コース

とき

4~12月の月2回

(A:第1・3木曜日、B:第2・4火曜日、C:第2・4木曜日、D:第1・3・5火曜日のうち2日)

対象

野菜栽培を始めて間もない人、これから始めたい人

定員

各12人

受講料

各7千円

野菜づくり中級コース

とき

4~9月:毎週水曜日

10~3月:第2・4水曜日

対象

野菜栽培の専門的な知識・技術のレベルアップを考えている人

定員

28人

受講料

2万1千円

企業育成コース(野菜)

とき

4~3月の毎週金曜日

対象

農業への参入を希望する企業

定員

2社

受講料

8万円

新規(開講予定)担い手育成コース(果樹)

とき

4~9月(毎週水・土曜日)、10~3月(毎週土曜日)

対象

リンゴ栽培での就農を希望する人、リンゴ栽培に興味のある人

定員

5人

受講料

2万8千円

※近隣のリンゴ農園でも実習を行います。

申し込み

1月6日(月曜日)~2月14日(金曜日)(必着)に所定の申請書(農業研修センター、農業政策課、各支所にあります)に必要事項を記入の上、郵送か直接、農業研修センター(〒381-1225長野市松代町東寺尾3245番地)または農業政策課(〒380-8512長野市役所、第二庁舎8階)へ

※「ながの電子申請サービス(長野市)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」からも申し込みができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

農業政策課公式Instagram更新中

問い合わせ

農業研修センター

- 電話・ファクス共通:026-278-2620

農業政策課

- 電話:026-224-5037

- ファクス:026-224-5113

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています