更新日:2025年6月19日

ここから本文です。

準中型免許と高齢運転者対策(平成29年施行・改正道路交通法)

改正道路交通法が施行されました

貨物自動車と高齢者の交通事故防止対策の必要性から、道路交通法が一部改正され、平成29年3月12日に施行されました。

主な改正点は、

- 準中型免許の新設

- 高齢運転者対策の推進

の2点です。

準中型免許の新設

準中型自動車が新たに設けられ、従来の普通・中型・大型の3区分が、普通・準中型・中型・大型の4区分になりました。

自動車の区分の基準

準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。

普通免許で運転できる自動車は車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。

| 普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |

|---|---|---|---|

| 車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上11トン未満 | 11トン以上 |

| 最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 |

| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |

| 普通自動車 | 準中型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |

|---|---|---|---|---|

| 最大総重量 | 3.5トン未満 | 3.5トン以上7.5トン未満 | 7.5トン以上11トン未満 | 11トン以上 |

| 最大積載量 | 2トン未満 | 2トン以上4.5トン未満 | 4.5トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 |

| 乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |

準中型免許の受験資格・教習日数

準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。

教習では、最短17日で取得可能です。

初心運転者期間制度

初めて準中型免許を取得した人は、準中型自動車を運転するときには、1年間初心者マークを付けなければなりません。

平成29年3月11日以前に普通免許を取得している人は

引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。さらに限定解除審査に合格すれば車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車の運転が可能です。

限定解除審査は、指定自動車教習所で最低4時限の教習等を受けた上での審査、または、免許試験場での技能審査のいずれかになります。

高齢運転者対策の推進

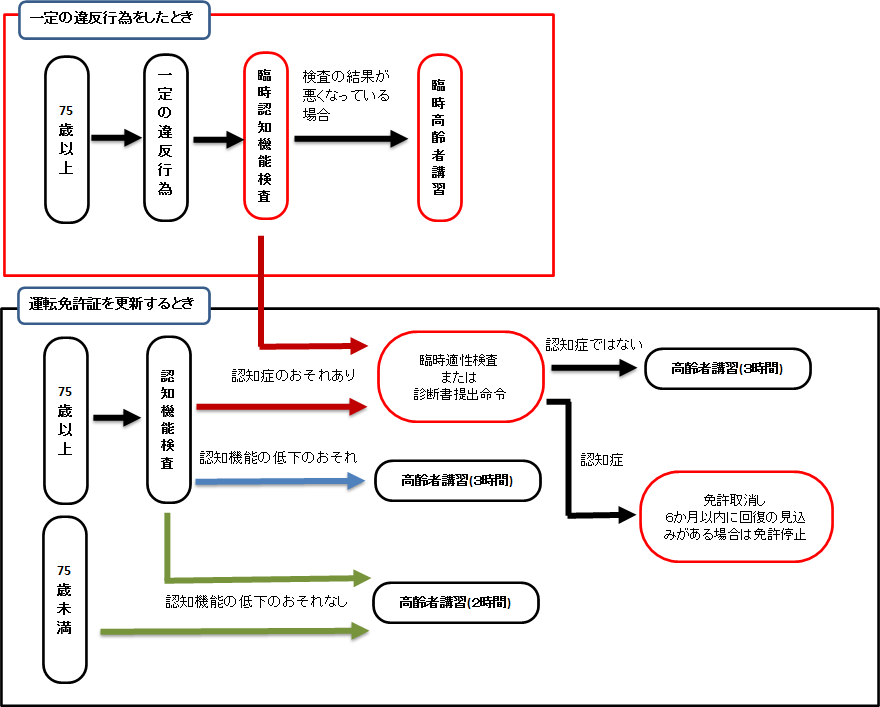

交通事故リスクの高い75歳以上の高齢者の交通事故を防止するため、認知機能のチェック体制が強化されました。

臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設

3年に1度の免許更新のときにだけ受けることとされていた認知機能検査について、平成29年3月12日からは一定の違反行為があれば、3年を待たずに、臨時認知機能検査を受けることになりました。

臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された人は、新設された臨時高齢者講習を受けなればなりません。

一定の違反行為

- 信号無視

- 通行が禁止されている道路を通行

- 歩道の通行や逆走など通行区分違反

- Uターン禁止の道路でのUターン

- 進路変更禁止を示す黄色の線を越えて進路変更

- 一時停止をせず踏切に立ち入り

- 交差点で徐行せずに右左折

- 直進レーンを通行中に右左折

- 徐行せずに環状交差点で右左折

- 優先道路を通行中の車両の進行を妨害

- 交差点で直進する対向車を妨害して右折

- 環状交差点内の車両の進行を妨害する

- 歩行者が横断歩道を通行中に一時停止せずに通行

- 横断歩道のない交差点で歩行者の通行を妨害

- 徐行しなければならない場所で徐行しない

- 一時停止をせずに交差点に進入

- 右左折する時に合図を出さない

- ハンドル操作を誤るなど安全運転義務に違反

臨時適性検査制度の見直し

(臨時)認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された人は、臨時適性検査を受けるか、命令に従い主治医の診断書を提出しなければなりません。

医師の診断の結果、認知症と判断された場合は運転免許の取り消し、または、停止の対象となります。

高齢者講習の合理化

認知機能検査の結果によって受ける講習の内容が変わります。高齢者講習は、75歳未満の方や認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判定された人に対しては2時間に短縮されます。

その他の人に対しては、3時間の講習となります。

認知機能のチェック体制フローチャート

運転経歴証明書について

運転経歴証明書とは、運転免許証を5年以内に自主返納もしくは失効した人が交付申請することができるカードで、運転免許証に代わって本人の身分証明として使うことができます。

最近、運転をしていてヒヤッとしたことがある人はいませんか。

悲惨な交通事故を未然に防ぐためにも、運転免許証の返納を考えてみてはいかがでしょうか。

また、運転経歴証明書を提示して、県タクシー協会加盟のタクシーに乗ると、運賃が1割引きになります。

詳細については、以下のリンクを参照してください。

公共交通を利用しましょう!

買い物や通勤など、今や日常生活に欠かせない乗り物となっている車ですが、維持・管理費などを考慮すると、意外とお金がかかっています。

自家用車を所有するよりも公共交通を利用したほうが経済的にお得になることもあるので、積極的に公共交通を利用しましょう。

また、公共交通を利用することによって、交通渋滞の緩和や悲惨な交通事故を未然に防ぐことにも繋がります。

詳細については、以下のリンクを参照してください。

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています