更新日:2025年3月28日

ここから本文です。

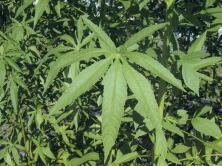

大麻草の特徴

規制対象になる「あさ」=大麻草について

- 一年生の草本植物であり、全草に独特の臭気(青臭み)があります。元来は中央アジア原産であるといわれていますが、わが国には古代から植えられ、現在は許可された所でのみ栽培されています。

- 茎は四角形(鈍四稜形)、緑色で浅い縦溝が通っていて、真っ直ぐに立ち、太さは親指を超えるものもあり、高さは1~2.5メートルぐらいになります。茎の横断面(切り口)の中心には髄(苧殻の部分)があります。

- 葉は3~9枚の小葉が集まって手のひらのような形となり、その小葉の縁はノコギリの歯状に切れ込んでいて、その先端は尖っています。葉は茎の下部で対に生え、成長した茎の上部では互い違いに生えています。

- 花期は夏で、雄花は淡黄緑色の5萼(花びらが5枚)で、5本の雄蕊(おしべ)があり、葯は垂れ下がり、黄白色の花粉を沢山つけます。花序は穂状をなし、雌花は緑色で葉腋に密生し、花弁はなく柱頭は二つに分かれていますが、子房は一つです。

- 成熟した種子は灰白色、灰褐色、小卵形の、いわゆる、アサの実となり、中型の鳥類(ハトなど)の飼料に用いられています。

- 茎皮の繊維を麻糸とし、皮部を除いた部分はアサガラまたはオガラ(苧殻)として盆の迎え火に使用されています。

|

||

|

茎 |

雄花 |

雌花 |

間違われやすい植物(ケナフ「洋麻」)

葉の形が似ており大麻と間違われやすい植物として洋麻(ケナフ)がありますが、ケナフはオクラやトロロアオイのような黄色または薄い黄色の大きな美しい花を咲かせます。

大麻(あさ)と異なり規制対象ではありません。

ケナフの葉

ケナフの花

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています