ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築防災 > アスベスト飛散防止対策 > アスベスト飛散防止対策事業についてのQ&A

更新日:2024年3月15日

ここから本文です。

アスベスト飛散防止対策事業についてのQ&A

アスベスト飛散防止対策について、よくある質問について回答をまとめましたので、ご活用ください。

アスベストの概要について

- Q1:アスベストとは、どのようなものでしょうか?

- Q2:アスベストが原因で起こる疾患にはどのようなものがありますか?

- Q3:アスベストの規制の変遷と製造時期について教えてください。

- Q4:アスベストとロックウール、グラスウールの違いは何ですか?

- Q5:アスベスト含有吹付け材とアスベスト含有成形板の違いは何ですか?

アスベストのリスク、規制について

- Q6:空気中のアスベスト濃度に関する濃度基準はありますか?

- Q7:アスベストの除去工事については、作業レベル区分がありますが、どのようなものですか?

- Q8:アスベスト含有建材が劣化するとアスベストが飛散するのでしょうか?

- Q9:アスベストに関する法的規制はどのようなものがありますか?

- Q10:露出した吹付け材は見当たりません。飛散する恐れのあるアスベスト等はないと考えて良いですか?

- Q11:建築物にアスベストが使われているか、どのように調べたらよいのですか?

- Q12:建築物にアスベスト含有吹付け材が使用されている場合、すぐに除去しなければならないのですか?

- Q13:アスベスト含有調査の結果、アスベストの使用が確認された場合、資産価値は下がりますか?

アスベストの飛散防止対策について

- Q14:アスベストの劣化度の判定はどのようにするのですか?

- Q15:アスベスト含有吹付け材の飛散防止対策について、具体的な方法を教えてください。

- Q16:アスベスト含有調査の調査費用は、いくら位かかりますか?

- Q17:アスベスト含有吹付け材の除去費用は、いくら位かかりますか?

- Q18:アスベスト含有調査や除去工事を行いたいのですが、どこに相談したらよいですか?

補助制度について

- Q19:アスベストに関する補助金について教えてください。

- Q20:ひる石(バーミキュライト吹付け)、パーライト吹付け材については、補助の助成対象となりますか?

- Q21:外壁や内壁等に施工されている石綿含有仕上塗材は、補助対象となりますか?

- Q22:「多数の者が利用する建築物」とは何ですか。

- Q23:「多数の者が共用で利用する部分」とは何ですか。

- Q24:「多数の者」の定義について教えてください。

災害時の対応について

アスベストの概要について

Q1:アスベストとは、どのようなものでしょうか?

A1:アスベストは、石綿(せきめん・いしわた)とも呼ばれ、天然の繊維状鉱物の一種です。

不燃性、耐熱性、断熱・防音性、耐薬品性、絶縁性に優れ、安価であるため、建築材料として様々な形で使われてきました。

クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、及びアクチノライトの6種類があります。

(平成20年に、分析対象とされる石綿の種類が3種類から6種類になりました。アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトが追加された)

労働安全衛生法等の法令の規制対象となるアスベストについては、上記6種類のアスベストの含有量が0.1重量%を超えるかを基準としています。

アスベスト繊維は極めて細いことが特徴で、光学顕微鏡でも見えないため、アスベストか否かを確認するためには、専門機関によるアスベスト含有調査が必要です。

※クリソタイルの太さは約0.4μmで、人間の髪の毛の太さは約70μmです。クリソタイルの太さは、人間の髪の毛の太さの約180分の1ととても細い繊維であることがわかります。

Q2:アスベストが原因で起こる疾患にはどのようなものがありますか?

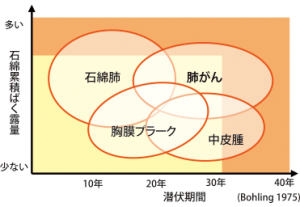

A2:アスベストが起こす健康障害には、主に6種類があると言われています。

- 石綿肺(じん肺という病気の一種)

- 肺がん

- 中皮種

- 胸膜プラーク

- 良性アスベスト胸水

- びまん性胸膜肥厚

アスベストやアスベスト含有建材に何らかの力が加わると、微細な繊維が飛散します。人がその繊維を呼吸によって吸い込むことを「ばく露」と言います。通常、上述のアスベスト関連疾患は、年単位のアスベストばく露によって、長期の潜伏期間(最初のばく露から発症までの期間)を経て発症します。アスベストを吸い込んだ量と肺がんなどの発症との間には相関関係が認められていますが、どの程度以上のばく露量と、どのくらいの期間吸い込めば、発症するかは明らかではありません。また、短期間の低濃度ばく露における危険性については不明な点が多いとされています。

アスベスト(石綿)による健康不安などについては、長野市保健所健康課(TEL:026-226-9961)にお問合せください。

Q3:アスベストの規制の変遷と製造時期について教えてください。

A3:アスベストの規制は段階的に行われてきました。

含有率では、1975(昭和50年)年に含有率5%を超える吹付け作業が禁止され、1995(平成7年)年には1重量%を超える吹付け作業が禁止されました。

建材の製造については、一部の吹付アスベストの製造が1980(昭和55年)年、保温材等は2000(平成12年)年頃、成形板等は2004(平成16)年頃までに製造が中止されました。

2006(平成18年)年には、0.1重量%を超えるアスベスト含有物の製造・使用等が全面的に禁止されました。

2006年9月1日にアスベストの使用等の原則禁止が施行されたことから、同年9月1日以降着工の建築物には、アスベスト含有建材はないことになります。

(一部の代替が難しい配管接合部に使うシール材等は、2012(平成24年)年3月まで使用されていました。)

Q4:アスベストとロックウール、グラスウールの違いは何ですか?

A4:アスベスト(石綿)は自然の鉱物であり、蛇紋岩や角閃石が霜柱状に結晶した繊維です。一方、ロックウールやグラスウールは、メーカーの工場で鉱物等を高熱処理などにより製造した人造繊維です。ガラスが原料の場合は『グラスウール』、岩石が原料の場合は「ロックウール」です。いずれもガラス質で、結晶構造ではないためアスベストとは異なるものです。アスベストに比べて酸に弱く、人体に入ると溶けるといわれています。

ただし、吹付けロックウールであっても、アスベスト含有重量が、0.1重量%を超えるものについては、規制の対象となります。

1975(昭和50年)年にアスベストの吹付け作業が事実上禁止され、吹付け石綿(アスベスト)は吹付けロックウールに替わりました。当時のアスベスト含有製品の含有率の基準は5%を超えるもの(現在は0.1重量%)だったことから、メーカーは施工性を良くするために5重量%以下の石綿を添加した製品を販売していた。

Q5:アスベスト含有吹付け材とアスベスト含有成形板の違いは何ですか?

A5:それぞれについて、説明は次のとおりです。

アスベスト含有吹付材は、アスベストを0.1%超えて含む材料の内、吹付け工法で施工された材料です。一般的には、アスベストを含む乾いた材料と水分を混合した材料ですが、これを鉄骨や壁、柱、その他の母材に吹き付けることによって付着させる工法です。

吹付けによる施工のため空気を含んだ仕上がりとなっており、一般的には低密度の材料となっています。強度の低いことも多く、振動や経年劣化によって剥離したり、接触によって削られてしまうことが多い材料でもあります。

アスベスト含有成形板は、工場でアスベストと他の材料を混和し、所定の形に仕上げ、工場で事前に切断して工事現場に持ち込まれるプレカット工法と現場に定尺の材料として搬入され所定サイズに切断加工される工法の2種類があります。いずれも工場での製作または製造を経るため、寸法安定性や製品の安定性が高く、一般的には高密度の材料となっています。密度が高く、堅い材料が多いため、経年劣化は比較的しにくく、軽微な接触などによっても大きな損傷となることが少ない材料です。

アスベストのリスク、規制について

Q6:空気中のアスベスト濃度に関する濃度基準はありますか?

A6:日本においては、一般環境の大気中のアスベストの環境濃度に対する基準は定められていません。

なお、参考までに、大気汚染防止法施行規則第16条の二において、アスベストを取り扱う工場・作業場の敷地境界基準として大気中のアスベスト濃度が10f/Lが規定されています。しかし、この数値は一般大気の環境基準値ではないことに注意が必要です。

アスベストの大気中濃度のf/Lとは、空気1リットル(L)中の繊維の本数(f)を示しています。

Q7:アスベストの除去工事については、作業レベル区分がありますが、どのようなものですか?

A7:アスベストの作業基準には、レベル1からレベル3までの3つの区分があります。

(令和3年に石綿含有仕上塗材の除去についての、個別の作業基準が追加されました。)

- レベル1は、もっとも飛散性の高いアスベスト含有吹付け材であり、建築基準法で規制されている吹付けアスベストなどが分類されます。アスベスト含有吹付け材は、リスクが高いこと、対策費用も高額になることから、施工場所や状況を確実に把握しておかなければならない建材です。

- レベル2にはアスベスト含有保温材、断熱材、耐火被覆材が分類されます。レベル1に次いで飛散性が高いもので、基本的にレベル1と同様に扱う必要があります。

- レベル3はそれ以外のアスベスト含有建材が分類され、主にスレートや岩綿吸音板などの成形板の仕上げ材料が多くあります。レベル3に該当する建材は、施工された年代や製造元が確認できる場合は、含有調査を行わなくても、「石綿含有建材データベース(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(経済産業省、国土交通省)」等で、アスベスト含有を確認できます。

Q8:アスベスト含有建材が劣化するとアスベストが飛散するのでしょうか?

A8:長い時間をかけて物理的、科学的、機械的に繰り返されるダメージで製品の強度低下や損傷が起こります。レベル1、2のアスベスト含有建材は、その他のアスベスト製品と比べて特に繊維の露出が多く、また硬度や比重が小さく単一では脆いという特徴があります。このため粉塵が比較的飛散しやすく、少しの外圧で破損します。

Q9:アスベストに関する法的規制はどのようなものがありますか?

A9:アスベストに関する主な関係法令は次の7つです。

- 建築基準法

建築物の最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的として、吹付けアスベスト等の建築物への使用禁止及び増改築、大規模修繕・模様替の際に除去を義務付けています。ただし、増改築、大規模修繕・模様替の際の既存部分は、封じ込め及び囲い込みの措置を許容しています。

お問合せ先:長野市役所建築指導課(Tel:026-224-5076) - 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法)

特定の建設資材の分別解体の分別解体や再資源化、解体工事者の登録制度等により、再生資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図ることを目的として、対象建築工事において、分別解体等に係る施工方法に関する基準の一つとして特定建設資材に付着している吹付けアスベスト等の有無に関する調査を行うこと、付着物の除去の措置を講ずること等を規定しています。

お問合せ先:長野市役所建築指導課(建設リサイクル法の届出について) - 労働安全衛生法

職場における労働者の安全と健康の確保を目的として、アスベストを重量の0.1%を超えて含有する製剤等の製造、輸入、使用等の禁止、建築物の解体等の作業における労働者へのアスベストばく露防止措置等を規定しています。

お問合せ先:長野労働局健康安全課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - 大気汚染防止法

事業活動や建築物等の解体等に伴う大気汚染を防止し、国民の健康保護、生活環境の保全、被害者の保護を図ることを目的として、建築物解体等の作業の届出、建築物解体等の作業基準を規定しています。

お問合せ先:長野市役所環境保全温暖化対策課(TEL:026-224-8034) - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の排出抑制、適性処理等により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃石綿等を含む廃棄物の特別な管理等を規定しています。

お問合せ先:長野市役所廃棄物対策課(TEL:026-224-7320) - 宅地建物取引業法

建物について、アスベスト使用の有無の調査結果が記録されている時は、その内容を重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することを規定しています。

(アスベスト調査についての重要事項説明への追加)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - 住宅の品質確保の促進等に関する法律

住宅性能表示制度において、既存住宅における個別性能に係る表示事項として、「アスベスト含有建材の有無等」を規定しています。

Q10:露出した吹付け材は見当たりません。飛散する恐れのあるアスベスト等はないと考えて良いですか?

A10:アスベストらしき吹付け材料が露出しておらず、見た目では確認されない場合でも、隠れたところに存在することが良くあります。見た目ではアスベストらしき吹付け材料が見受けられない場合でも、天井裏や外壁面の裏側等、空気が流通する場所に施工されていることがあるため、安易に見えないからアスベストが無いとは判断できません。

Q11:建築物にアスベストが使われているか、どのように調べたらよいのですか?

A11:建築物を施工した建設業者、工務店、または販売した宅地建物取引業者に問い合わせることで、確認できる場合があります。調査は現地調査または設計図書等の確認でおこなわれます。

なお、調査先に心当たりが無い場合は、調査者等アスベスト調査の専門家(長野県環境測定分析協会会員等)に依頼することをお勧めします。

Q12:建築物にアスベスト含有吹付け材が使用されている場合、すぐに除去しなければならないのですか?

A12:アスベスト含有吹付け材は、劣化により繊維が飛散する恐れがありますので、まず、現在の状態を早急に把握する必要があります。

調査の結果、劣化が激しい場合には、すぐに除去、囲い込み、封じ込め等の飛散防止対策が必要となります。

また、劣化の状態が許容できるものであって、飛散防止対策を講じない場合であっても、専門家と相談し、維持保全計画を作成し、衝突防止等の対策及び経過観察し、飛散防止対策の実施を検討していく必要があります。

なお、建築基準法第28条の2にて規定される『吹付け石綿(アスベスト)』及び『吹付けロックウールで、その含有する石綿が0.1重量%を超えるものについては、建築物の増改築、大規模修繕・模様替の際の除去を義務付けています。

Q13:アスベスト含有調査の結果、アスベストの使用が確認された場合、資産価値は下がりますか?

A13:不動産取引において、アスベスト含有建材が存在する場合、アスベスト含有建材の除去費用分が資産価値から減額されることがあります。建物所有者または管理者は、できるだけ早い段階でアスベストの調査をして、アスベスト含有建材の有無や建材の状態を把握しておくことをお勧めします。

アスベスト調査がされていなく、アスベスト含有建材の存在が不明な場合は、建設年代等から判断し、アスベスト含有建材有として厳しく判断されるか、買い手側が専門家によるアスベスト調査を行い、減額交渉をされることが一般的です。不動産取引の最中に想定していない新たな資産価値減額の問題が出てくると交渉も後手になり、不利になる場合もあります。

宅地建物取引業法施行規則(アスベスト調査、耐震診断に係る情報についての重要事項説明への追加)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

アスベストの飛散防止対策について

Q14:アスベストの劣化度の判定はどのようにするのですか?

A14:アスベスト含有吹付け材は、経年劣化が進み、材料自体の劣化や下地との付着力が低下すること等により飛散する恐れがあります。劣化の程度は、目視によって確認できます。劣化度の判定には、建築物に対する総合的かつ高度な知識と、石綿に関する専門的知識が必要とされます。一度、専門家へご相談ください。

なお、劣化度を判定することにより、飛散防止対策がされずに、放置されることがなくなり、また、適切な対策を検討することが出来ます。

※劣化状況は、繊維のくずれ、たれ下がり、下地との間の浮き、剥がれ、深い損傷、欠損、層表面の毛羽立ち等を総合的に評価し、判断されます。

Q15:アスベスト含有吹付け材の飛散防止対策について、具体的な方法を教えてください。

A15:アスベスト含有吹付け材の飛散防止対策には、除去工法、封じ込め工法、囲い込み工法の3工法があります。工法の選択には、アスベスト含有吹付け材の劣化状況や建物の運用計画を考慮した上で判断する必要がありますので、専門家にご相談ください。

- 除去処理工法:既存のアスベスト含有吹付け材の層を下地から取り除く工法のことです。抜本的な解決工法であるため、最も推奨されます。

- 封じ込め処理工法:既存のアスベスト含有吹付け材の層はそのまま残し、アスベスト層への薬剤の含浸若しくは造膜材の散布等を施すことにより、吹付け石綿等の全層を固着、固定化または、表層を被覆して、石綿粉じんが使用空間内へ飛散しないようにする工法のことです。

- 囲い込み処理工法:既存のアスベスト含有吹付け材はそのまま残し、吹付け石綿等が使用空間に露出しないよう、板状材料等で完全に覆うことによって粉じんの飛散防止、損傷防止等を図る工法のことです。

- 維持管理:劣化度を判定した結果、現状状態が許容できるものであって、当面、飛散防止対策を講じない場合には、専門家と相談し、維持保全計画を作成し、衝突防止等の対策の検討及び経過観察しながら、飛散防止対策の実施時期を検討していく。

上記の1(除去処理)を行わない限り、いずれ除去が必要となります。今後の建物の在り方を検討しながら、対策について、計画してください。

Q16:アスベスト含有調査の調査費用は、いくら位かかりますか?

A16:アスベスト含有調査は、一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会の2021年の調査結果によると、下のとおりです。

鉄骨造3階建て共同住宅床面積約150平方メートル調査費:10万円~45万円(分析検体数3~7検体)。

対象となる検体の施工位置により、検体採取にかかる費用に差が生じます。

長野市では含有調査費についての補助制度があります。補助制度を利用することで、自己負担が少なく調査を行うことができます。是非、検討をしてください。

Q17:アスベスト含有吹付け材の除去費用は、いくら位かかりますか?

A17:(社)建設業協会の2007年の調査によると、下のとおりです。

- 床面積300平方メートル以下2~8.5万円/平方メートル

- 床面積300平方メートル~1,000平方メートル1.5~4.5万円/平方メートル

- 床面積1,000平方メートル以上1.0~3.0万円/平方メートル

アスベストの処理費用は、部屋の形状や天井の高さなどにより、工事に必要な仮設資材が変わり、施工条件により大幅な違いがあります。実際の除去費用は、専門事業者に詳細な見積もりを取ってください。

なお、アスベスト含有吹付け材の含有調査、および除去には補助制度家活用できる場合があります。

補助制度の詳細について:Q19回答へ

Q18:アスベスト含有調査や除去工事を行いたいのですが、どこに相談したらよいですか?

A18:まずは、建築物を施工した建設業者、工務店、または販売した宅地建物取引業者にご相談ください。

また、ご相談先に心当たりが無い場合は、専門家に相談することをお勧めします。

- 含有調査に関して:Q11回答へ

- 飛散防止対策(除去工事、解体工事等)について:長野県解体工事業協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

補助制度について

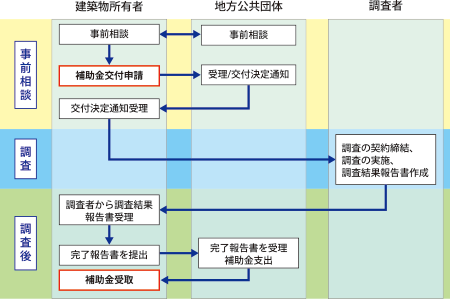

Q19:アスベストに関する補助金について教えてください。

A19:アスベストに対する市民の不安解消および市民の健康被害の防止を目的に、アスベストの含有調査及び除去等の経費の一部について、補助金交付事業を実施しています。制度の詳細については、こちらをご確認ください。

Q20:ひる石(バーミキュライト吹付け)、パーライト吹付け材については、補助対象となりますか?

A20:現在、長野市では、建築基準法第28条の2にて規定されている『吹付け石綿(アスベスト)』及び『吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が0.1%を超えるもの』を補助対象としています。

なお、除去工事の補助の対象にはなりませんが、吹付けバーミキュライト及びパーライト吹付け材については、除去に際し必要となる飛散防止措置は、吹付け石綿に係る措置が必要となります。

Q21:外壁や内壁等に施工されている石綿含有仕上塗材は、補助の助成対象となりますか?

A21:外壁や内壁に吹付けされている石綿含有仕上塗材は、補助対象にはなりません。

石綿含有仕上塗材の主材中に含まれる石綿繊維は、合成樹脂やセメントなどの結合材によって固められており、仕上塗材自体は、塗膜が健全な状態では石綿が飛散する恐れは少ないと言われています。

しかし、除去にあたっては、これを破断せずに除去することが困難であるため、除去方法について適切な対策を講ずる必要があります。除去の施工方法については、専門業者にご相談ください。

Q22:アスベスト除去工事の補助対象建築物の「多数の者が利用する建築物」とは何ですか。

A22:多数の者が利用する建築物とは、百貨店等の商業施設、飲食店、映画館、劇場、事務所、ホテル、学校、分譲マンション、賃貸マンション、研究施設、工場、倉庫(人の出入りがあるもの)のことです。

Q23:アスベスト除去工事の補助対象建築物の「多数の者が共用で利用する部分」とは何ですか。

A23:お客が利用する部分だけでなく、従業員の方が執務する部分についても対象となります。電気室、機械室等は、実際に出入りする者が少数であっても、多数の者が共同で利用している稼働している設備室については対象となります。

Q24:アスベスト除去工事の補助対象建築物の「多数の者」の定義について教えてください。

A24:多数の者とは、不特定多数の者に限らず、特定の者が利用する部分(事務所、病院等)についても含まれます。

災害時の対応について

Q25:災害時に倒壊した建築物に存在するアスベストはどのように除去されるのでしょうか?

A25:地震や洪水等の災害時には、建築物等が被災し、復旧時にはそれらの建築物の解体・補修等の実施が想定されます。アスベストの除去作業の前には、建築物にアスベストが使用されているかどうかを判定し、アスベスト含有建材がある場合には、倒壊の危険を回避しながら飛散防止対策を採る必要があります。

しかし、災害時においては、これらの平常時における対策がとりづらいことから、環境省において「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」が作成されました。

災害時に備え、事前調査を行っておくことで、アスベストの飛散防止やばく露防止の措置を図った工事を行えることとなります。

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています