ホーム > 子育て・教育 > 社会教育・生涯学習 > 公民館・交流センター > 公民館・交流センター情報 > 大豆島公民館 > 大豆島公民館子育て支援講座 > 令和6年度大豆島公民館子育て支援講座「まめっ子教室」の様子

更新日:2024年11月21日

ここから本文です。

令和6年度大豆島公民館子育て支援講座「まめっ子教室」の様子

大豆島公民館では、地域の子育てを応援しています。その一つとして、子育て支援講座「まめっ子教室」があります。毎月1回、地域の保護者同士のコミュニケーションの場としてまた、親子で触れ合える活動の場として、いろいろな講師をお呼びして開催しています。令和6年度の大豆島公民館「まめっ子教室」の様子をお知らせいたします。

目次

- 第8回「バルーンアートショー」令和6年11月20日(水曜日)

- 第7回「まめっ子おはなし会」令和6年10月16日(水曜日)

- 第6回「まめっ子コンサート」令和6年9月18日(水曜日)

- 第5回「親子de手形アート」令和6年8月21日(水曜日)

- 第4回「親子リフレッシュ体操」令和6年7月17日(水曜日)

- 第3回「人形劇を楽しもう!」令和6年6月19日(水曜日)

- 第2回「親子で楽しむわらべ歌」令和6年5月15日(水曜日)

- 第1回「ベビーマッサージ&ストレッチ」令和6年4月17日(水曜日)

第8回「バルーンアートショー」

令和6年11月20日(水曜日)午前10時から11時まで

毎年恒例のバルーンアートですが、急に肌寒くなってきている中、たくさんの親子さんに参加いただきました。ありがとうございます。出演はお馴染みの「にじいろ工場」のチャコさんとながっぱさんのお二人です。テーマソングを歌いながらの登場です。

まずは、ながっぱさん手作りの紙芝居から。絵も文もオリジナルだそうです。「ギュッギュッギュッおいしくなあれ」の紙芝居。おにぎりがギュッとして美味しくなるお話しです。歌も交えての読み聞かせにみんな引き込まれました。

次に登場したのは、猫のぬいぐるみ。チョコさんが動かすと本当に生きている猫のようです。いろいろなところを動いて。ちょっと泣き出してしまったお子さんもすぐに泣き止みました。不思議。

今度は、ちょっとお子さんには難しいけれど、保護者の方には楽しい手品です。「ちょこっと引田天功?」とのこと。色がどんどん変わっていく不思議な花です。

さあ、お楽しみのバルーンアートショー。細長いいろいろな色の風船がいろいろな物に変わっていきます。まずは何か解るかな?

虹ですね。それからアヒルちゃん。

参加の子どもにもお手伝いをお願いしてハートのステッキを作って、魔法のステッキです。さあ、魔法をかけて!

あらら、可愛いネズミさんが登場しました。

もう一人、お手伝いをお願いしましょう。今度は何が出来るかな?お母さんの身体に風船を巻き付けて。

ユニコーンの出来上がりです。黄色い角がかっこいい。

最後は、みんなでワークショップ体験をしました。お花の風船で可愛い花をひとつ作ってみました。割れそうで割れない、ドキドキの作業です。お母さんお父さんも頑張って。

出来上がったお花のバルーンアートは、お土産としてお持ち帰りです。あっという間の楽しい時間でした。お疲れ様でした。

第7回「まめっ子おはなし会」

令和6年10月16日(水曜日)午前10時から11時まで

今年度、後半のまめっ子教室の始まりです。少々、寒くなって参りましたが元気にいきましょう。

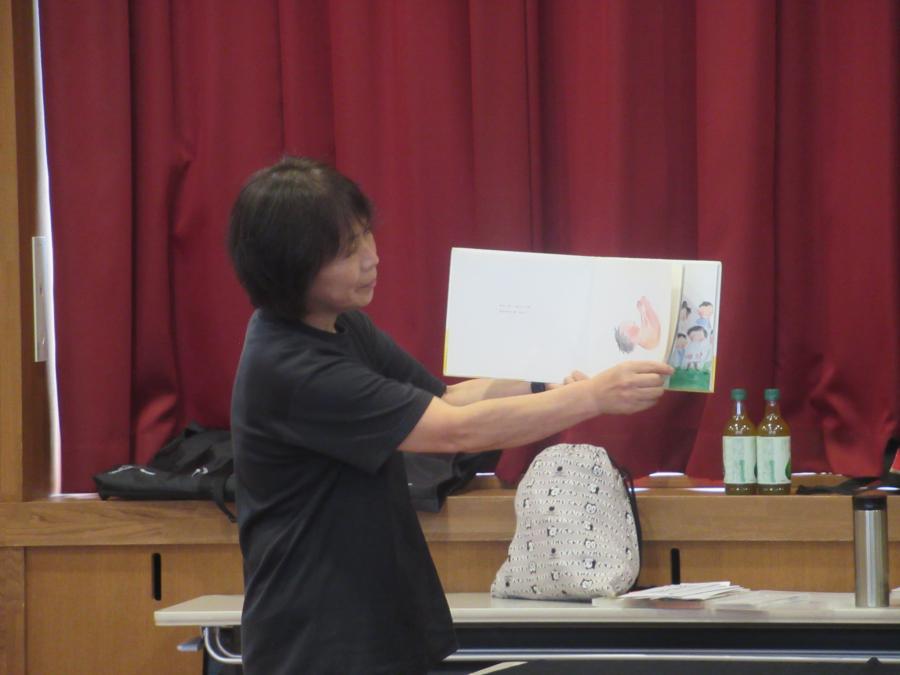

今回は、「まめっ子おはなし会」です。講師には、「おしゃべりうさぎ」のサークルの方の中から町田さんと坂西さんの2名でおいでいただきました。いろいろな絵本、大型絵本、紙芝居、触れ合い遊び、手遊び、歌遊びなど、楽しいお話しがいっぱいです。親子でゆっくり楽しみましょう。

まず始めに触れ合い遊びから。レモン汁やどんぐり、ビタミンCの遊びを親子で楽しみました。お母さんお父さんにとの触れ合いは子ども達にとっては、何をしても楽しいことばかり。早速、楽しそうな声が聞こえてきました。

紙芝居や大型絵本も読み聞かせ。紙芝居の「おおきくおおきくなあれ」は、みんなで声をそろえて「おおきくおおきくおおきくなあれ」と言うと、いろいろな物が大きくなりました。繰り返しがおもしろいんですね。

「おつきさまこんばんは」の絵本の読み聞かせ。小さな絵本ですが、絵の様子で雰囲気が伝わってきます。可愛いお月さまの絵も心和ませてくれるみたい。

大型絵本は大きくて見応えがります。「もりのおふろ」のお話しは、いろいろな動物がお風呂に集まってきてゴシゴシと背中を洗うお話しです。子どもは繰り返しのあるお話しが大好き。お母さん達が自然と自分のお子さんの背中をお話しに合わせて「ゴシゴシ」とやっている姿は、本当に微笑ましいです。

仕掛け絵本や手遊びなども登場です。仕掛け絵本は、いろいろな仕掛けがあってまた、楽しいです。めくったり動いたり。「いないいないばあ」という絵本は何冊もあるそうですが、カード形式になっていていろいろな動物が「ばあー」と変わる面白さは格別。最後のお化けは、「ばあー」とやるとお化けだけに消えてしまうのです。子ども達もみんな、「あれ?」となりました。

絵本「はなびがどーん」大型絵本の「ぴょーん」など、動きのある絵本もおもしろく、一緒になって「ぴょーん」とお子さんを持ち上げて楽しむ様子も見られました。読んでもらうと楽しさも倍増かな?

エプロンシアターもありました。音楽に合わせて歌いながら「はらぺこあおむし」のお話しをエプロンを使ってお聞きします。可愛い青虫がいろいろな食べ物で大きくなって最後は綺麗な蝶になって飛んでいくというお話しです。蝶が登場した時には、わあーと歓声があがりました。

きむらゆういちさんの絵本を読み聞かせしていただき、最後には親に向けての絵本「あかちゃんがわらうから」を読み聞かせていただきました。皆さん、静かに聞いていただきました。

お母さんお父さん、そして小さな子ども達も飽きることも少なくて、いろいろなお話しの世界を十分楽しめたようです。講師の先生方からも、「いくつになってもお膝で読んでくれたお話は覚えているし、良いお話しというものは、いつの時代になっても読み続けられていくんですよ。是非、たくさんお話しに触れて子どもとの対話の時間にしていってくださいね」とのお話しもありました。ぜひお膝で絵本、楽しんでくださいね。お疲れ様でした。

第6回「まめっ子コンサート」

令和6年9月18日(水曜日)午前10時から11時まで

今回は、公民館利用団体の「ファミリーバンドおたまじゃくし」の皆さんによる演奏会です。昨年も大変ご好評をいただきました。小さなお子さんを連れて吹奏楽の練習をされている団体なので、小さなお子さんがウロウロしてもオッケー。ゆったりと親子さんで楽しめるコンサートとなりました。まずはその様子から。

1曲目は、「ParadiseHasNoBORDER」スカパラの曲から始まりました。ちょっと急に大きな音にびっくりのお子さんも居ましたが、お母さんに抱っこで落ち着きました。良かった。手遊びも入り、音楽と一緒なのでいつもの手遊びも楽しさが倍増です。

動物ものまねクイズでは、ホルンが像の鳴き声に似ていたり、フルートが小鳥の鳴き声に。クイズ形式なので、大人もドキドキ。

「王様と動物たちのさんぽ」という曲では、パネルに動物たちや最後には王様が出てきましたよ。曲もそれに合った曲が演奏されるので、イメージが沸いてきました。

バラバラ演奏クイズでは、パートごとの演奏を聴いて何の曲かを当てました。主旋律が出てきて最後は、「勇気100%」だと解りましたが、他のパートだと解らなくてなかなか難しかったです。

続いて「大きな栗の木の下で」を手振りをつけてやってみました。ノリノリでやっていただけたお母さんもいて微笑ましい感じが漂います。

好きな楽器、鈴やタンバリン、マラカスなどの中から選んで貸していただき、「小さな世界」の曲に合わせて、好きに鳴らして遊ぶ時間も。大人も一緒になって楽しめました。「おしり探偵、ププッとフムッとかいけつダンス」の曲も楽器を鳴らしながら聴きました。楽しく楽器に触れる良い機会ですね。

アンコールにお応えいただき、「サンサンたいそう」の1曲で終了となりました。蒸し暑い中でしたが、素晴らしい演奏に癒やされた貴重な時間を過ごせました。お疲れ様でした。

第5回「親子de手形アート」

令和6年8月21日(水曜日)午前10時から11時まで

今回のまめっ子教室は、講師にコスモスの会のメンバーを迎えて、親子で一緒に手型や足型を取りアートを楽しむというものです。水道がある工作室というお部屋で交代に保護者の方は手型で鶏を、お子さんは足型をとってひよこちゃんにしました。その様子から。まずは、見本のアート作品です。こんな感じに仕上げていきましょう。

講師には、コスモスの会のお二人にお願いしました。可愛い作品になるかな?

使う材料や道具は、こんな感じで揃えました。

多目的ホールでは、手型を取りに行かない組の保護者の方に、切り取る作業をして待っていてもらいます。手型や足型を取る組の親子さんは、工作室で行いました。

まずは保護者の方から手型を取っていきます。貼る時の都合上、右手でお願いします。白い手型がお母さんにわとりに変身します。

手を洗って、今度は子ども達の番です。白い用紙に黄色の足型で、それを切り取って貼ると、可愛いひよこちゃんになります。ちょっと泣いて嫌がったお子さんも居ましたが、喜んでお母さんの真似をして手型も押すお子さんも居ましたよ。講師のメンバーがお母さんのお手伝いをして上手に押せました。

ドライヤーを駆使して、早急に乾かします。濃い絵の具であっという間に乾きました。

手型と足型でいろいろなイラストやシールを貼って仕上げます。子ども達は、DVDを楽しく観ながら出来上がる様子を嬉しそうに見ていたり、出来るお子さんはお手伝いをしてシールを貼ったりしました。

時間ギリギリまで夢中で製作です。いくつか力作をご披露します。

「記念になります」「楽しかったです」「上の子どもも参加できて嬉しかったです。ありがとうございました」など、作品は、かけるひもをつけてお持ち帰りです。微笑ましい親子さんの様子が、こちらまで幸せな気分になりました。お疲れ様でした。

第4回「親子リフレッシュ体操」

令和6年7月17日(水曜日)午前10時から11時まで

講師は、毎年おなじみの日野文子さんです。親子で楽しみながら心リフレッシュできる運動や体操や触れ合い遊びをお願いいたしました。蒸し暑さにも負けない元気いっぱいの親子さんがいっぱいです。さあ、元気よくいきましょう。

子ども達もお母さんやお父さんのウエイト代わりになって協力します。持ち上げたりギュッとしたり、子ども達はキャッキャと大騒ぎです。すごーく高く上がっているお子さんは、ちょっと引きつっていたりして。

アンパンマン体操や、楽しく手遊びも。「トントントンアンパンマン」の手遊びでは、みんななりきっていますね。最後の「ぼくチーズ、わん」は、盛り上がります。

みんな楽しそう。親子で手遊びしたり触れ合い遊びをしたりたくさん触れ合って、大人も身体を動かしてリフレッシュ、子ども達もいっぱい甘えて嬉しそうでした。皆さん、お疲れ様でした。

第3回「人形劇を楽しもう!」

令和6年6月19日(水曜日)午前10時から11時まで

今回は人形劇の観劇です。長野市内でご活躍の「人形劇団心のふるさと」の皆さんをお願いしました。今日は、よく知っている「三びきのこぶた」のお話しです。人形や舞台など手作りだそうですが、表情もたっぷりで可愛い人形達が登場します。オオカミが出てくるので、お子さん達が怖がって泣かないと良いのですが。

お話しの前に登場したのは、お爺さんとお婆さん。ちょっとした手遊びを交えながら楽しく笑いが漏れるような前座となりました。お母さん方もちょっと苦笑い。

さあ、「三びきのこぶた」の人形劇の、始まり始まり~。

三匹の子豚がそれぞれに自分の家を建てました。大きいお兄さん豚は、わらのお家を。真ん中の兄さん豚は木のお家を。一番小さな弟豚は、時間がかかる煉瓦のお家を建てました。すると、狼が現れてわらの家も木の家も一吹きで吹き飛ばしてしまいます。最後にみんな、煉瓦の家に逃げ込みました。狼がいくら吹き飛ばそうとしても丈夫な煉瓦の家は吹き飛ばず、とうとう狼は屋根に上って煙突から中に入ろうとします。そこで、お湯を沸かして飛び込んできた狼を懲らしめました。狼はそれに懲りて、とても良い狼になったと言うことです。

やっぱり、狼の登場では何人かのお子さんが泣いてしまいましたが、飽きることなくお母さんやお父さんの抱っこで乗り切ったお子さんもいっぱいでした。なかなか人形劇の舞台を間近で見る機会も少ないと思いますので、良い体験となったのではないでしょうか。お疲れ様でした。

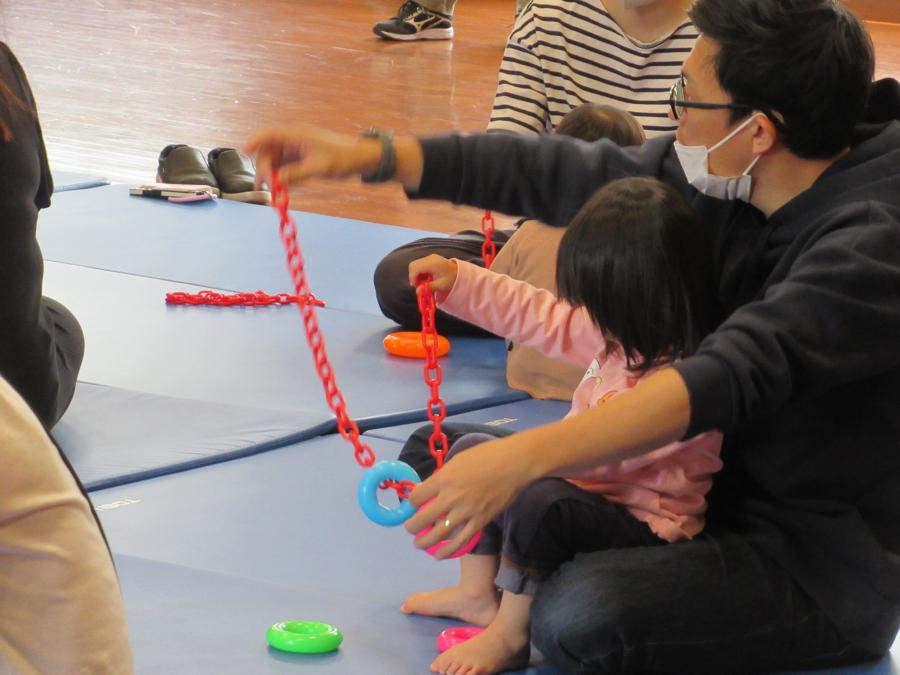

第2回「親子で楽しむわらべ歌」

令和6年5月15日(水曜日)午前10時から11時まで

毎年、わらべ歌は恒例の内容となっています。「わらべ歌を楽しみ、広く知っていただきたい」をコンセプトにしています。講師は、おなじみの原山克江さんです。聞いたことの無いようなわらべ歌でも、歌の調子に乗せられて何だか耳に残ったりします。親子関係を確立する上でも触れ合いの一環として、わらべ歌はとても良いそうです。

大型絵本の読み聞かせもありました。

お母さんやお父さんも一緒に口ずさめるものもありました。また、歌を歌いながらお子さんにコチョコチョしたりつついてみたり、回ったりいろいろな動きをしたり。触れ合いながら楽しめるものもあり、飽きさせませんね。子ども達の楽しそうな笑い声も飛び交いました。

お子さんがちょっと飽きてきた頃にオモチャが登場です。子ども達の様子を見ながら、歌に合わせて音がする物や感触を楽しめる物など様々です。ウロウロとし始めたお子さんも、お母さん、お父さんのお膝に戻ってきました。

最後に「おしくらまんじゅう」の大型絵本を読んでいただきました。ぎゅうっとなるところがおもしろくて、見入っているお子さんもチラホラ。大人が聞いても楽しいです。

長い時間にもかかわらず、飽きることなくあっという間の時間でした。親子で触れ合える貴重な体験ができたのではないでしょうか。お疲れ様でした。

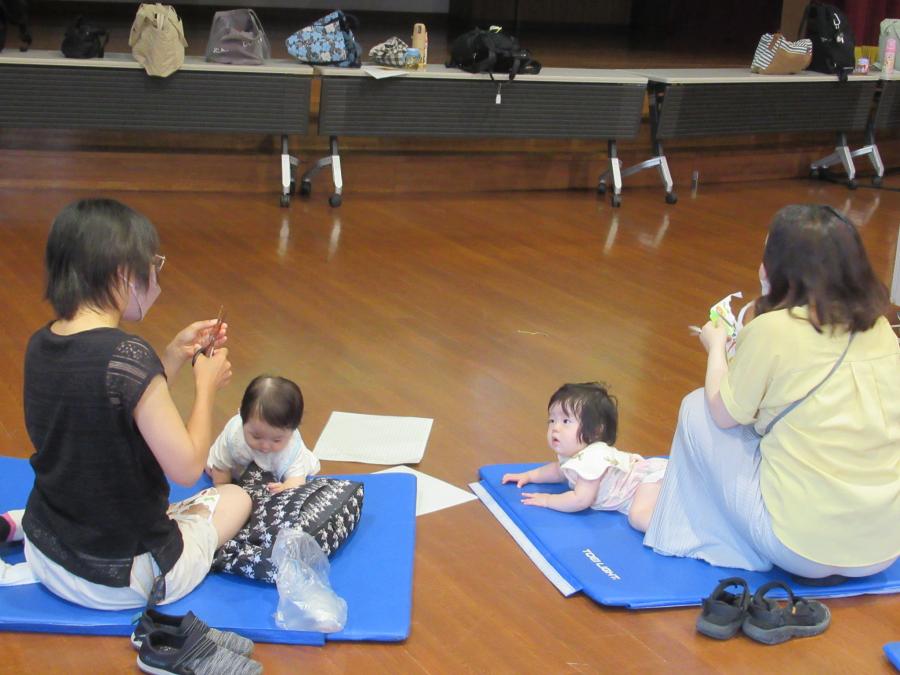

第1回「ベビーマッサージ&ストレッチ」

令和6年4月17日(水曜日)午前10時から11時まで

令和6年度の第1回目ということで、たくさんの親子さんがお申し込みいただきご参加いただきました。今回は、ベビーマッサージとストレッチをやっていきます。講師には、市内のいろいろなところで講師として活躍していらっしゃる曽我めぐみさんをお願いいたしました。早速、その様子からお伝えいたします。

手遊びもお子さんと触れ合いながら進めます。手でこすってあげたりコチョコチョしたり、子ども達もちょっと嬉しそうでした。また目がトロンとしてきたお子さんもいますよ。ベビーマッサージは、ゆっくり優しくやるのが大切だということです。足のマッサージを童謡「ぞうさん」の歌に合わせてやったら、ピタッと静かになりました。

続けて「ラララぞうきん」では、チクチク縫ったり洗ったり絞ったりを子どもの身体で行います。キャッキャと声を出して笑うお子さんもいました。その後は、お腹や胸のマッサージを行い、子どものお腹の上でハートを描くようにマッサージしたり、ベビーストレッチと称して仰向けに寝かせた子どもの腰を持ち上げるなどして、子ども用のストレッチも教えていたいただきました。

うつ伏せや横にして体形を変えたストレッチやマッサージの後、子ども達も少々、飽きた様子だということでお母さん達のためのリフレッシュコーナーもありました。ウロウロのお子さんは、更生保護女性会のメンバーがお手伝いで来ていただいているので、怪我の無いように見ていてもらい、ちょっとしたゲームを行いました。出身地の事を聞かれたり、丸くなって座り隣の人の肩を叩いて、を繰り返していくゲームも。慣れてきたら時間を計ってみます。

お母さん方も大盛り上がりでゲームを楽しみました。親同士の触れ合いやリフレッシュも目的のひとつなので、ちょっと子どもから解放されての時間も貴重です。

最後に顔や頭のマッサージを教えていただきました。ほっぺをさすったり、耳も丸く優しくマッサージ。いろいろなマッサージの仕方やストレッチの方法をご指導いただいて、終了となりました。「家でもやってみます」「楽しかったです」とお礼を言われて帰られるお母さんもいました。皆さん、お疲れ様でした。

お問い合わせ先