更新日:2025年6月3日

ここから本文です。

目次

広報ながのキッズ令和6年度第4号

能登半島地震(のとはんとうじしん)から1年~被災地支援(ひさいちしえん)と災害(さいがい)ボランティア(令和7年1月号)

令和6年1月1日の能登半島地震から、1年2カ月がたちました。被災地では、道路や水道などの復旧(ふっきゅう)や、まちの復興(ふっこう)に向けた作業が行われていましたが、同年9月の大雨により、ふたたび大きな被害を受けてしまいました。被災地では、いまだに避難(ひなん)所で生活している人がいます。

被災地支援のため職員(しょくいん)を派遣(はけん)しています

長野市では、令和6年4月から石川県珠洲(すず)市に6人、富山県富山市に1人、同県射水(いみず)市に1人の合計8人の職員を派遣し、被災者の健康じょうたいのチェックや、道路・下水道の復旧などの仕事を支援しています。

珠洲市に派遣されている職員からのメッセージ

被災地では、家や土砂(どしゃ)のかた付けなど、まだまだ多くの支援が必要だと感じます。

私は、休日には災害ボランティア活動をしています。メンバーとの交流や工事に使う機械などのぎじゅつを学べるなど、良い体験ができています。

被災し不自由な生活を送っている地域(ちいき)に関心を持ってもらい、募金(ぼきん)をしたり、被災地の特産品を買ったりすることを通して、まずはできることから協力してもらえればと思います。

休日のボランティア活動の様子

防災行政無線(ぼうさいぎょうせいむせん)を知っていますか

災害による被害を少なくするためには、災害発生や避難に関する正しい情報(じょうほう)を知り、正しく行動することが重要です。

みなさんは、「こちらは、ぼうさい長野市です。・・・」から始まる放送を聞いたことがありますか?

この言葉は、長野市が災害に関する情報や行方不明者の人の命に関わる情報など、広く市民のみなさんに伝えるための「防災行政無線」の最初のアナウンスです。この防災行政無線は、大雨や地震などの災害に関する情報や避難に関する情報を、避難場所などに設置(せっち)しているスピーカーや受信機を通して、一せいに地域や家庭へいち早く音声で伝えることができます。テレビ、ラジオ、インターネットなどとあわせて、情報集めに役立ててください。

防災行政無線のスピーカー

ながの健やかプラン21(第二次)(令和7年1月号)

長野市では、全ての市民が健やかで心ゆたかな暮(く)らしができるよう、令和6年度から11年度までの5年間の計画、「ながの健やかプラン21(第二次)」を作成しました。この計画をもとに、市民一人一人が自分に合った健康づくりに取り組めるよう、バランスのよい食生活を心がけること、運動や禁煙(きんえん)など生活習慣(しゅうかん)を見直すことなどを目指した取り組みを進めています。

健康寿命(じゅみょう)をのばしましょう

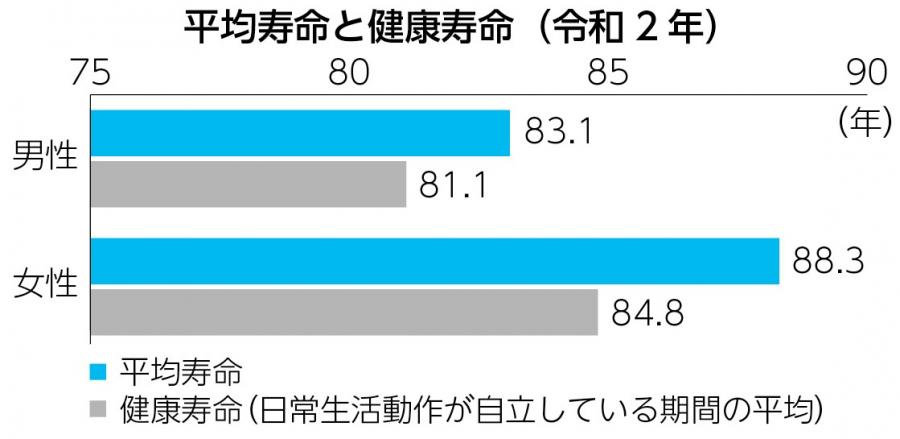

平均(へいきん)寿命と健康寿命の差は、病気などにより、健康な人と同じ生活を送ることができない「不健康な期間」のことで、令和2年では男性(だんせい)2年、女性(じょせい)3.5年となっています。

自分と家族の健康のために、「健康で長生き」を目指して、小学生のうちから生活習慣を整えていきましょう。

資料(しりょう):厚生(こうせい)労働省「市町村別生命表」

国民健康保険(ほけん)中央会「KDB(国保データベース)システム)」

脳(のう)や心臓(しんぞう)の病気の原因(げんいん)となる高血圧(こうけつあつ)

体の中の血えきは、「心臓」というポンプのおす力により、血管を通って全身を流れています。このポンプで血えきをおす力を「血圧」といいます。この血圧が高くなることを「高血圧」といいます。高血圧になると、脳や心臓などの病気になるリスクが高くなるといわれています。

生活習慣の見直しによる高血圧予防(よぼう)

塩分をとりすぎない、体重をへらす、軽い運動をする、(20さい以上の人は、お酒を飲む量をへらす、たばこをすわない)などを続けると、高血圧にならないといわれています。若(わか)いうちから無理せずに実行していきましょう。

塩分をとりすぎないポイント

こい味つけの食事になれてしまうと、うすい味を感じづらくなります。塩分をとりすぎないように食材そのものの味を味わって、おいしく感じられる味覚を養っていきましょう。

軽い運動とは?

- ウオーキング

- ジョギング

- サイクリング など

家族といっしょに運動すると、家族みんなが健康でいられますね。ぜひ、おじいさんやおばあさんなどに声をかけてみよう。

長野市果樹(かじゅ)サミット2024初開催(かいさい)!!(令和7年1月号)

100年後に向けて、長野市の農業を考える

近年、地球温暖化(ちきゅうおんだんか)などのえいきょうで、これまであたたかい地いきで作られていた農作物が、だんだん寒い地いきでも作られるようになってきました。また、農業をする人がへっていることから、使われない農地がふえています。長野市では、100年先を考えて、作ることのできる農作物を広げるため、ヘーゼルナッツ作りをすすめています。

一方で、長野市の特産品であるリンゴなどの果樹作りをこれから先も続けていくためには、農家の人たちだけでなく、果物を買って食べる人たちも農業のことを考えていくことが大切です。

昨年10月26日に、長野市の農業のことをみんなで考える「長野市果樹サミット2024」を開催しました。サミットでは、講演(こうえん)会とヘーゼルナッツをテーマにしたパネルディスカッションを行いました。

ヘーゼルナッツ

ヘーゼルナッツって何?

アーモンドとカシューナッツにならぶ世界三大ナッツの1つで、特におかし作りによく利用されています。日本では、その多くを海外からの輸入(ゆにゅう)にたよっています。

講演会

長野農業農村支援(しえん)センター

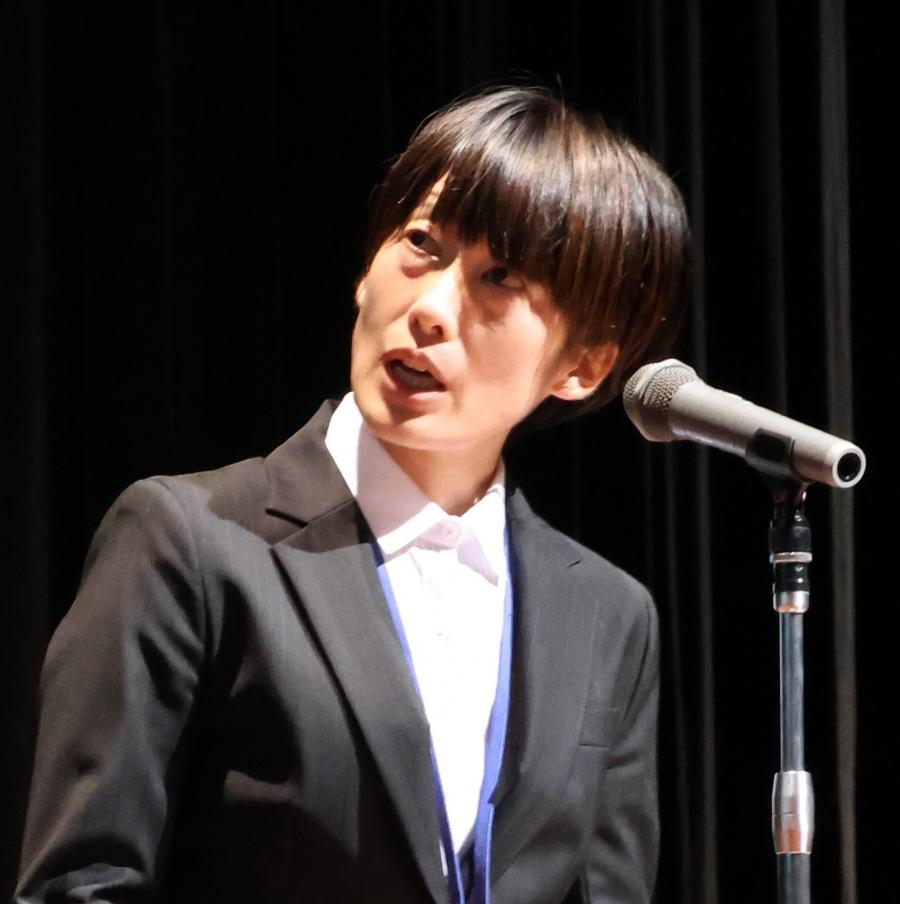

重藤奈央(しげふじなお)さん

「果樹農家を取りまくかんきょうについて」

長野市周辺は果樹の一大産地ですが、果樹の生産量がへっていることや農業をする人の高れい化など、多くの課題がありますが、その一方で、新しいさいばい方法の開発やAI、ロボットなどの使用について、考え始めています。

果物を食べる量が10年前とくらべてへっていますが、多くの人に食べてもらえるように、リンゴのシナノゴールドやブドウのシャインマスカットなどの新品種の育成などが進められています。

ふだん、何気なく食べている果物ですが、生産者の努力と愛情(あいじょう)がつまっています。長野のフレッシュでおいしい果物をたくさん食べて、果物を作っている人をおうえんしましょう。

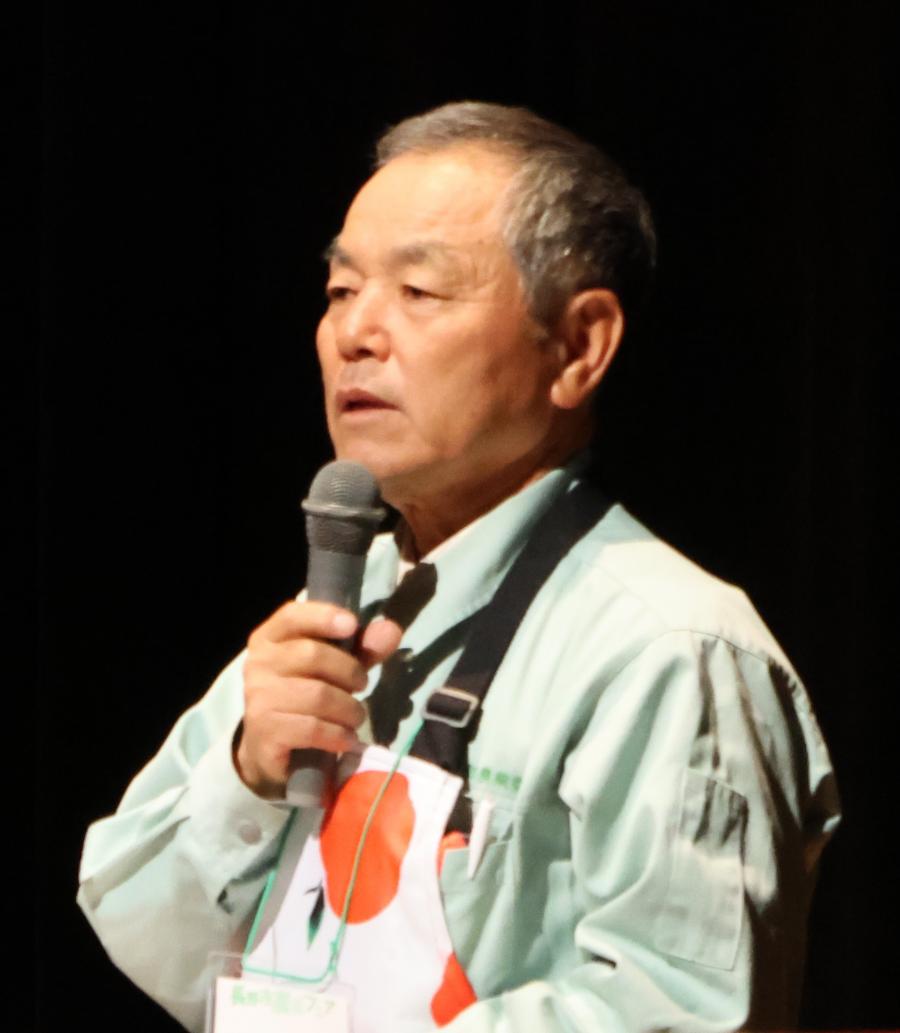

長野市農業委員会

会長 青木保(あおきたもつ)さん

「果樹ほ場(畑)の農地集積・集約化への取り組みについて―長野市若穂綿内(わかほわたうち)地区の取り組みのしょうかい―」

若穂綿内地区では、住民の高れい化や作る人がへり、使われない農地がふえる中、リンゴの特産地としての活気を取りもどすため、国の補助(ほじょ)を受けて、農地を整理しました。

その結果、使われない農地がへり、新たにリンゴを作る人がふえました。また、作る人の若返りやリンゴの生産量をふやすこともできました。

DX(デジタル化)や農業をする人をふやすことなど、われわれ農業委員などが中心となって、できることから一歩前に進めて次世代にバトンタッチしていきたいです。

パネルディスカッション「新たな果樹ヘーゼルナッツの可能性(かのうせい)」

左から、土屋公二(つちやこうじ)さん、岡田浩史(おかだひろし)さん、中澤徹守(なかざわたてつし)さん〔長野県松本農業農村支援(しえん)センター所長〕、松崎良一(まつざきりょういち)さん〔長野農業農村支援センター所長〕、荻原(おぎわら)市長

世界的に有名なパティシエの土屋公二さん、長野市でヘーゼルナッツを生産している岡田浩史さん、県の農業農村支援センターの職員(しょくいん)2人と荻原市長が意見交かんをしました。

土屋さんからは、「新鮮(しんせん)なヘーゼルナッツをぜひ食べてみてほしい。長野でも世界にみとめられるナッツが作られている。長野産のヘーゼルナッツはとてもおいしいので、そのおいしさを世界に広げていってほしい」という話がありました。

岡田さんは、「ヘーゼルナッツは、実から粉末(ふんまつ)やペースト、粉末やペーストからおかしをつくる、というように加工をくり返すことで価値(かち)が上がり、無限(むげん)の可能性がある。まずは自分自身で、ヘーゼルナッツ生産で"もうかる農業"のビジネスモデルをしめしたい」と話しました。

県の農業農村支援センター職員からは、「ヘーゼルナッツを作るためのマニュアル作りが必要」、「地域(ちいき)のみなさんが不安なく農業を続けられるような取り組みを市とともに進めていきたい」といった意見が出されました。

長野市の特産物であるリンゴは、150年前には長野市で作られていませんでしたが、当時の人たちの努力があって、今は一大産地となっています。長野市は、今から100年先のことを考えて、新たな農作物のヘーゼルナッツ作りにチャレンジしていきます。

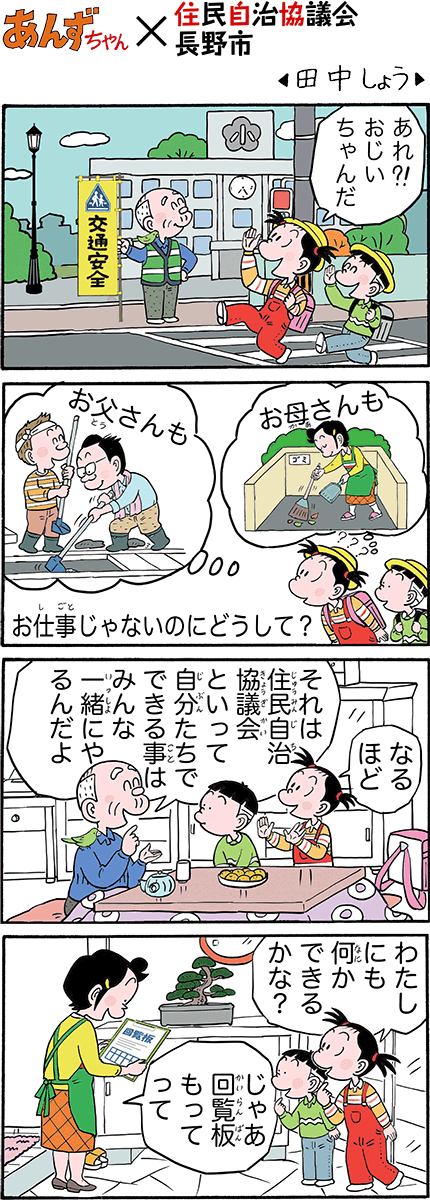

住民自治協議会と区・自治会の案内(令和7年2月号)

みんなでつくる、わたしたちのくらすまち

この4コマまん画は、市民のみなさんに住民自治協議会や区・自治会の活動を知っていただくため、住民自治協議会のみなさんからご意見をいただき、まん画家の田中しょうさんのご協力で完成しました。

田中しょうさんは、新聞紙面に4コマまん画をのせています。

本市は、「自分(家族)でできることは自分(家族)で、地域(ちいき)でできることは地域で、地域ができないことは市で」という考えのもと、住民のみなさんと市が同じ目的を持って、力を合わせて「協働のまちづくり」を進めています。

地域住民のみなさんにとって、くらしやすい地域となるように、市では、地域の事情(じじょう)に合わせて、協働のパートナーである住民自治協議会の活動を支援(しえん)しています。

住民自治協議会とは

市内32地区それぞれに、地区を代表する住民のみなさんによってつくられる組織(そしき)です。住民のみなさんが、「自分たちの地域は自分たちでつくる」という考えのもと、自分たちのできるはんいで、地区内で共通するこまり事のかい決や、地域活せい化に向けて、健康福祉(ふくし)や文化教養、防災(ぼうさい)などの分野ごとにさまざまな部会を作って活動しています。また、各地区と市の間を取り持ったリ、調整する役目を持っています。

住民自治協議会の活動例

- 健康福祉分野

健康づくりのためのウオーキングイベント、子育てサロンなど - 文化教養分野

社会見学、しめなわ作り、クリスマス会など - 防災分野

防災訓練、ひなん訓練、東日本台風災害のふりかえり学習など - スポーツ分野

ロゲイニング、バレーボール大会、運動会など - このほか…

地域の魅力(みりょく)を知ってもらうためのパンフレット作り、「川中島白桃(はくとう)」や菊(きく)の「巴(ともえ)の錦(にしき)」、「菊芋(きくいも)」など、地域の特産物を広げるイベントなど

区や自治会(町内会)の案内

区や自治会(町内会)とは

その地域にくらすみなさんにより構成(こうせい)される組織を、本市では「区」や「自治会」とよんでいます。それぞれの区などでは、役員の人が中心となって地域を住みよいまちにするため、さまざまな活動を行っています。

区や自治会の活動例

- 夜道を照らす街灯のせっ置や管理を行う

- 高れい者やしょうがい者などが地域で安心して生活できるように見守り活動をする

- ごみ集積所をみんながルールを守って使えるように管理する

- お祭りなど地区内で昔から続けられてきた行事を行う

- 地区のこまり事を市に相談する など

区や自治会と住民自治協議会の関係

区や自治会は、それぞれの住民自治協議会と協力し合い、よりくらしやすい地域づくりに取り組んでいます。

回覧板を持っていったり、家族といっしょに近所の公園のそうじやお祭りなどの地区の行事に参加することなどが、地域づくりにつながります。みなさんも地域の一員として、できることから始めてみよう!

フォトニュース(令和7年2月号)

マンホール広告(こうこく)事業スタート!!

市は、下水道マンホールのふたにデザインや絵を入れてPR用として使う「マンホール広告事業」を始めました。この広告は、主に市が作成する「公共広告」と、会社が作成して、市が広告料としてお金をもらう「商業広告」の2種類があります。

昨年12月、公共広告の第一だんとして、「ポイすて等禁止啓発(きんしけいはつ)」、「長野市都市ブランドデザイン」のマンホールふたを長野大通りの歩道4カ所に設置しました。

来年度には、商業広告を長野大通りとJR長野駅東口付近の歩道3カ所に設置する予定です。

これらのマンホールがどこにあるか、足元に注目して、ぜひさがしてみてください。

日本たばこ産業株式(かぶしき)会社長野支社(ししゃ)から、作成にかかるお金の一部を寄付(きふ)していただきました

「ポイすて等禁止啓発」マンホールふた

市環境(かんきょう)学習イメージキャラクター「えこねこ」入りです

「長野市都市ブランドデザイン」マンホールふた

AC長野パルセイロトップチーム

2025シーズンが始まりました!(令和7年2月号)

3月のホームゲーム(会場:長野Uスタジアム)

- 3月8日(土曜日)14時キックオフ

2025明治安田J3リーグ第4節

VS栃木シティ - 3月20日(木曜日)14時キックオフ

2025JリーグYBCルヴァンカップ1回戦

VS東京ヴェルディ - 3月23日(日曜日)14時キックオフ

2025明治安田J3リーグ第6節

VS福島ユナイテッドFC

長野Uスタジアムへおうえんに行こう!

藤本主税(ふじもとちから)新監督(かんとく)からのメッセージ

「地域(ちいき)と共に歩み、スポーツの力でNAGANOを元気にする」というクラブの目指すすがたの実現(じつげん)に向けて長野市が中心となってバックアップしてくれていることを考えたときに、このチームにとても可能性(かのうせい)と魅力(みりょく)を感じました。

自分自身に対する、サポーターのみなさん、長野市のみなさんの期待の大きさを感じています。自分が持つサッカー感・情熱(じょうねつ)・選手に対する愛情をふくめ、全てのものをかけてこの仕事にしっかりとのぞみたいと思います。一生けん命がんばりますので、おうえんよろしくお願いします。

チーム誕生(たんじょう)から35周年

![]()

AC長野パルセイロ35周年ロゴ

2025シーズンは、今のAC長野パルセイロになる前の「長野エルザSC」というサッカーチームが誕生してから35周年の節目の年をむかえます。「地域と共に歩み、スポーツの力でNAGANOを元気にする」というクラブの目指すすがたの実現を目指し、35周年をきっかけとした、さまざまな計画を進めていきます。AC長野パルセイロの活動に注目してください。

住宅防火(じゅうたくぼうか)とくらしの安全を進める運動~くらしの安心を、住まいの防火と予防救急(よぼうきゅうきゅう)・応急(おうきゅう)手当で(令和7年3月号)

みんなの安全・安心をまもる消防局

長野市消防局には、市役所のちかくにある消防局、6つの消防署(しょ)、13の分署があり、約490人の職員(しょくいん)が勤務(きんむ)しています。

勤務体制(たいせい)は、午前8時30分から午後5時15分までの勤務〔通常(つうじょう)勤務〕と、午前8時30から次の日の午前8時30分までの勤務〔当直勤務〕があり、火事や救急などの災害(さいがい)や事故(じこ)が起きたときにいつでも出動できるように、交代で24時間勤務しています。

また、消防局には消防ポンプ車26台、救急車26台、はしご車3台、その他の車両を合わせると全部で113台もの車両があります。

消防ポンプ車

救急車

一番大きいはしご車は、35メートルの高さ(ビル10階くらい)まで、はしごが届きます。また、令和元年東日本台風災害をきっかけに、でこぼこな道も洪水(こうずい)などであふれた水の上も走ることができる水陸両用バギーをそなえました。

はしご車

水陸両用バギー

住宅防火とくらしの安全を進める運動

市消防局は、令和6年11月に「住宅防火とくらしの安全を進める運動」をスタートしました。この運動では、住宅の火事を防(ふせ)ぐことと、予防救急(※1)や応急手当(※2)を広く知ってもらうために、市民のみなさんと共に、安心してくらせるまち「ながの」を目指しています。

※1…救急車をよばなくてはならないような、きん急の病気やケガが起こらないように、毎日のくらしの中でのあぶない場所をかくにんし、注意して行動すること

※2…急なケガや病気に対して救急車を呼んでから着くまでの間、その場で行う心臓(しんぞう)マッサージや人工呼吸(こきゅう)などの手当のこと

「住宅防火とくらしの安全を進める運動」の2本の柱

住宅防火

火事のけむりを感知して、音で火事を知らせる住宅用火災警報器(けいほうき)を家の中に設置(せっち)し、定期的に点検(てんけん)するなど、家の防火対策(たいさく)をして、市民のみなさんが日ごろから火事に気を付けることで、「火災による死者ゼロ」を目指しています。

くらしの安全

熱中症(ねっちゅうしょう)やヒートショック(※)、転とう、転落、ちっ息などの事故が発生しないように、それらの原いんを知って予防するとともに、応急手当の知識(ちしき)を身に付け、悪化を防ぐことを目指しています。

※…気温差によって血圧(けつあつ)が急に上がったり下がったりすることにより、血管や心臓に大きな負担(ふたん)がかかること。

血圧について、くわしくは「ながの健やかプラン21(第二次)(令和7年1月号)」の記事を見てね!

住宅防火いのちを守る10のポイント

消防庁(ちょう)が「住宅防火いのちを守る10のポイントリーフレット」をつくりました。

おうちの人といっしょに見てみよう!

4つの習慣(しゅうかん)

ストーブの周りに燃(も)えやすいものを置かない

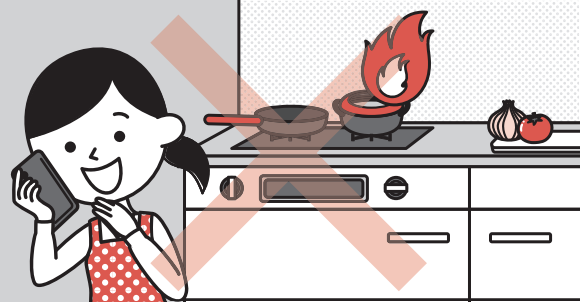

こんろを使うときは火のそばをはなれない

コンセントはほこりをそうじし、不要なプラグはぬく

ねたばこはぜっ対にしない、させない

6つの対策

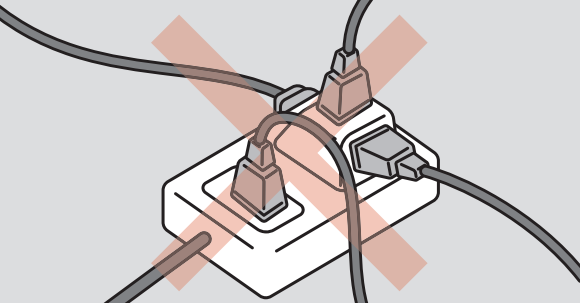

火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは安全装置(そうち)※の付いた機器を使用する

火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交かんする

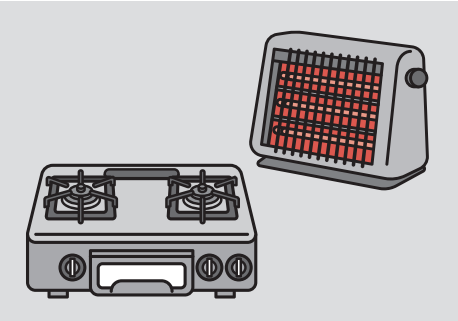

火災が広がることを防ぐために、部屋を整理整とんし、ベッドや衣類、カーテンは、燃えにくいものを使用する

火災を小さいうちに消すために、消化器などを設置し、使い方をかくにんしておく

お年よりや身体の不自由な人は、避難経路(ひなんけいろ)と避難方法を日ごろからかくにんし、いざというときに行動できるようにする

防火防災訓練への参加、地域(ちいき)にくらす高れい者のお宅をたずねるなど、地域ぐるみで防火対策をする

※安全装置…事故を防いだり、事故によるひ害をおさえるために付けられる装置

救急事故を防ぐ

事故は少しの注意や心がけで防ぐことができます。小さな子どもや高れい者などに起こりやすいケガや事故の種類を知り、事故を防ぎましょう。

消防庁作成「救急事故防止に係るリーフレット」を引用、加工

応急手当を身に付ける

だれもが、いつ、応急手当が必要になるか分かりません。救命講習(こうしゅう)を受けるなど、応急手当の知識を身に付け、ふだんからいざというときにそなえましょう。救命講習の中でも、救命入門コースは、おおむね10さい以上の人が対象(たいしょう)で、大人に対しての心臓マッサージとAED(※)の使用方法を学ぶことができます。ぜひ受講してみよう!

※…心臓が止まってしまったときに、電気ショックによって、ふたたび正常(せいじょう)な動きにもどす機械

長野市芸術館(げいじゅつかん)令和7年主催公演(しゅさいこうえん)春~夏(令和7年3月号)

平成28年5月にオープンした長野市芸術館には、音楽やバレエ、ダンスなどの公演が行われる大小3つのホールや絵の展覧(てんらん)会などが行われる展示(てんじ)サロン、10室の音楽やバレエなどの練習室などの設備(せつび)があります。

春から夏にかけて、長野市芸術館で行われる音楽公演をしょうかいします。

メインホール(定員1,292人)

音のひびきが良く、迫力(はくりょく)を感じることのできる長野市芸術館最大のホール

アクトスペース(定員230人)

音楽や演劇(えんげき)などに加えて、映像(えいぞう)の上映会や講演(こうえん)会などにも使える多目的スペース

鈴木優人(すずきまさと)指揮(しき)×村治佳織(むらじかおり)ギター×読売日本交響楽団(こうきょうがくだん)

今、最も注目されている指揮者の指揮で、ギタリストが日本を代表するオーケストラと共に演奏(えんそう)します。

鈴木優人

村治佳織

読売日本交響楽団

とき

4月29日(火曜日)15時開演

ところ

メインホール

長野市芸術館ジャズ・フェスティバル2025

ジャズ、フュージョン、ブルーズの国内トップミュージシャンたちが芸術館に集まる音楽フェスティバル。

登場する音楽ジャンル

ジャズ

アメリカとアフリカの音楽が融合(ゆうごう)して生まれた、楽器をメインに特徴的なリズムを奏(かな)でる音楽。

フュージョン

ジャズ、ロックなど、ジャンルの異なる音楽を融合した音楽。

ブルーズ

おもにギターで伴奏(ばんそう)され、孤独(こどく)や悲しみなどを表現(ひょうげん)する歌がメインの音楽。

とき

5月17日(土曜日)17時開演、5月18日(日曜日)15時開演

ところ

アクトスペース

出演者

5月17日(土曜日)

江藤良人(えとうよしひと)ハードバップ・セッション

アコースティック・ウェザーリポート

5月18日(日曜日)

本多俊之(ほんだとしゆき)スーパー・セッション

Keiko Lee “Duo” with 高橋佑成(たかはしゆうせい)

blues.the-butcher-590213(ブルーズ・ザ・ブッチャー)

レ・フレール バギ・ウギ・ライブ

レ・フレールは、兄・斎藤守也(さいとうもりや)と弟・斎藤圭土(さいとうけいと)が、1台4手連弾(れんだん)※で演奏するピアノ・デュオ。ピアノをひく2人の手元をスクリーンにうつすことで、目でも耳でも楽しめるライブです。

※…1台のピアノの演奏に2人がそれぞれの両手、合計4本の手を使う演奏法。「4本の手」を意味するフランス語から、「キャトルマン・スタイル」ともいいます。

レ・フレール

とき

7月19日(土曜日)11時開演

4月12日(土曜日)チケット発売予定

ところ

アクトスペース

親子のためのクラシック・コンサート 音楽の絵本「CALYPSO カリプソ」

トランペットやホルンなどのズーラシアンブラス(金管五重奏・きんかんごじゅうそう)に、打楽器のスティールパン担当(たんとう)の“たたきのトリ”スカーレットなどが加わって、動物たちが夏にピッタリなカリビアン音楽(※)を披露(ひろう)します!

※…南アメリカ大陸の北にあるカリブ海周辺で生まれた、おもに打楽器を使うことの多い音楽。

とき

8月23日(土曜日)10時30分開演

4月19日(土曜日)チケット発売予定

ところ

メインホール

気になる公演を見つけたら、おうちの人と一緒にぜひ長野市芸術館へ行ってみよう!

読んでみよう「広報ながの」

「広報ながの」には、しょうかいした記事の他にも、毎月多くの記事をのせています。

もっとくわしく知りたい!という記事を読んでみよう!

「広報ながのキッズ」の感想を教えてください

「広報ながのキッズ」を読んだ感想、勉強になったことやおもしろかった記事などを、ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から送ってください(返信はしていません)。

みなさんからの感想をこれからの参考にします。

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています