更新日:2024年6月1日

ここから本文です。

目次

広報ながのキッズ令和6年度第2号

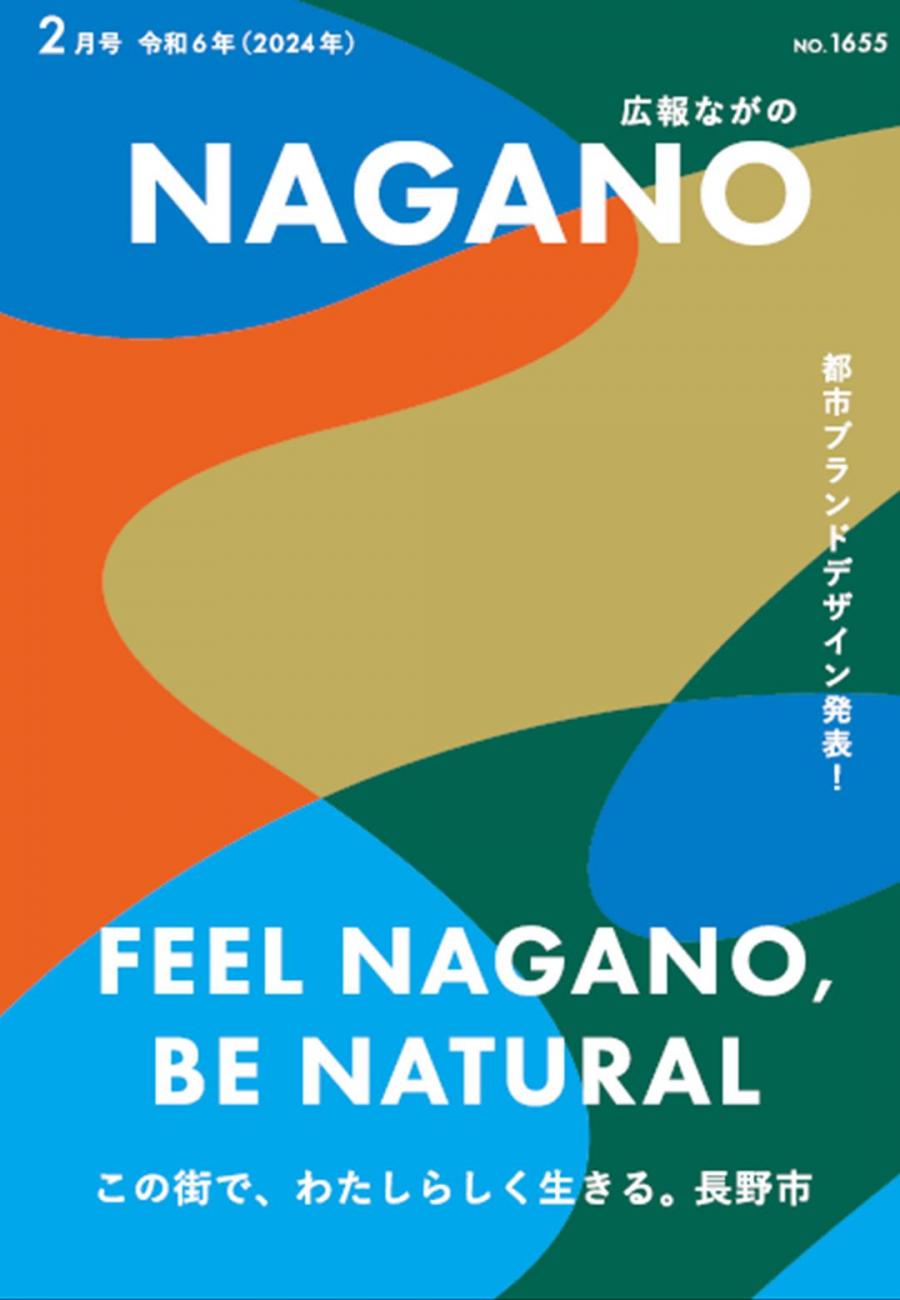

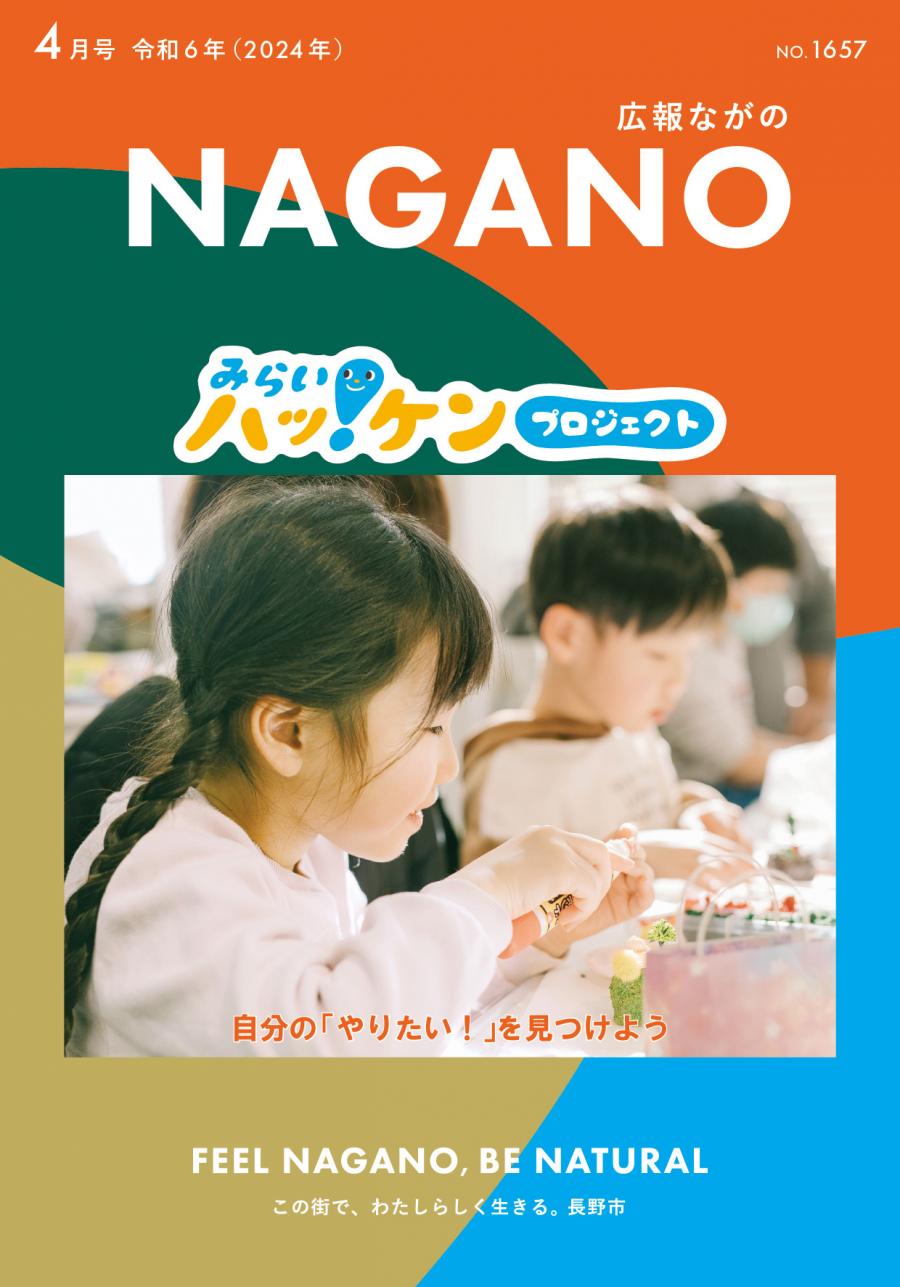

都市ブランドデザイン

みなさんは、長野市の都市ブランドデザインを知っていますか?

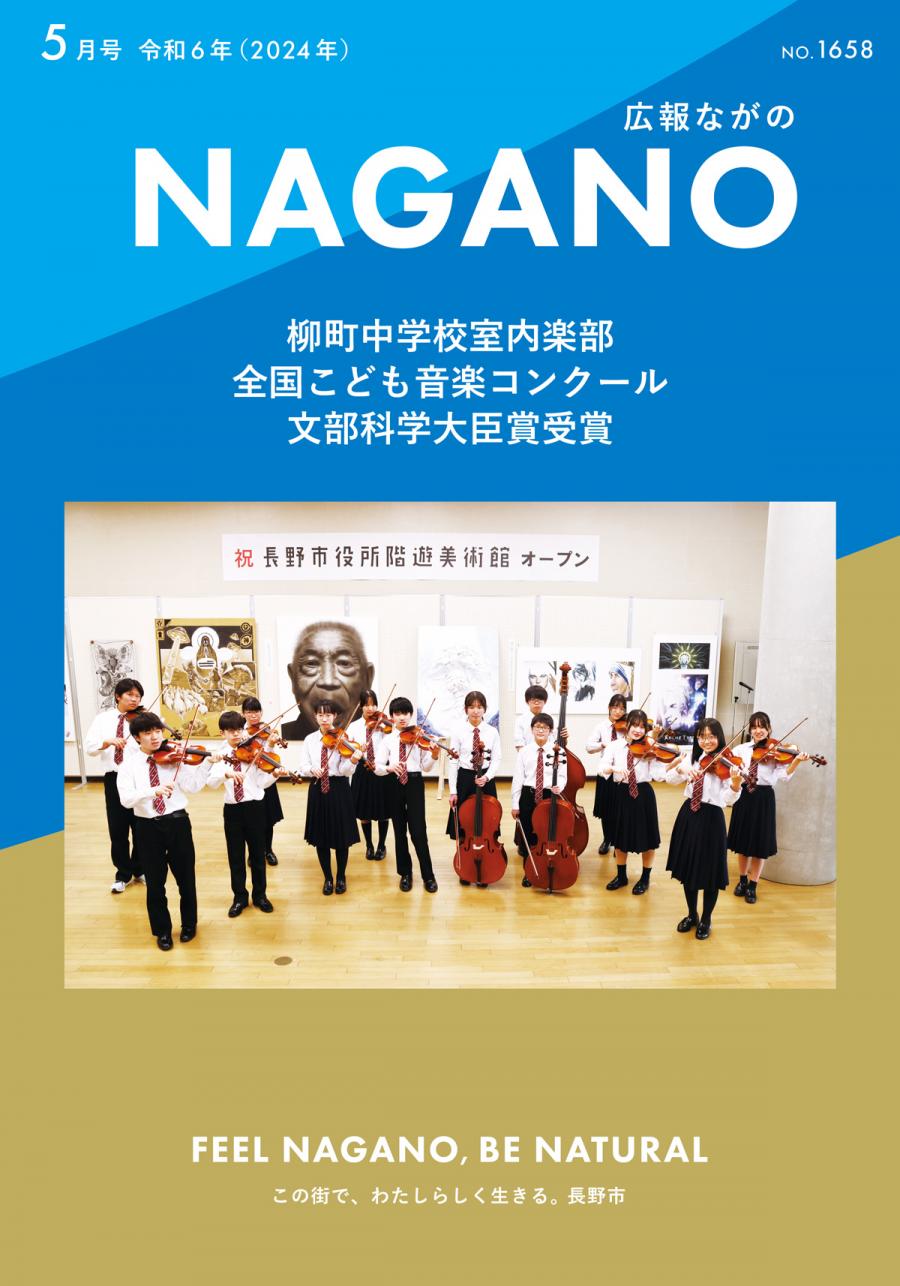

広報ながのでは、令和6年2月号から表紙に都市ブランドデザインを取り入れています。

都市ブランドデザインとは、長野市のまちの魅力(みりょく)や特ちょうを、市内の風景やくらす人をイメージする5つの色と文字で表したものです。市民のみなさんとの話し合いやアンケートで意見を聞きながら、つくりました。

長野市を表す5つの色

グリーン(緑色)はゆたかな自然・山々、ゴールド(金色)は善光寺をはじめとするれきし・文化、ブルー(青色)は清らかな川・新かん線、ライトブルー(水色)は広い空・風、オレンジ(だいだい色)は人の温かさや熱意を表しています。

文字に込めた意味

「FEEL NAGANO,BE NATURAL(フィールナガノ,ビーナチュラル)」は、「だれでも自分らしく生きることができるまち」を意味しています。

今後、広報ながのをはじめ、さまざまな情報発信に活用し、多くの人に長野市のまちの魅力を伝えていきます。

ナガノスーパーサイエンスプロジェクト(NSSP)(令和6年7月号)

- 博物館ツアー(令和5年度)

- 大学キャンパスツアー(令和5年度)

市では、会社や大学、地いきと力を合わせて、最新の科学などを体験できるサイエンスこうざを開いています。

対象

小学4年生〜中学生

こうざの内容

わくわく体験プログラム(全4回)

会社や大学などといっしょに、わくわくするような実験や体験ができるこうざを開きます。

わくわくサイエンスキャンプ(1泊2日)

科学の体験学習を10月26日(土曜日)・27日(日曜日)に開きます。昼間は生物観察など、夜は星空観察などを予定しています。〔定員=100人〕

わくわくプログラミング(全6回)

少しずつレベルアップしながら、プログラミングの知しきやぎじゅつを身に付けます。

こうざの日時や参加方法などは、市ホームページなどでお知らせします。

下水道のしくみ(令和6年7月号)

みなさんが台所やトイレなどで使ったあとのよごれた水は、下水道管を通って、下水しょ理場へ流れていきます。長野市内には、下水しょ理場が8カ所あります。下水しょ理場では、ごみなどを取りのぞき、きれいな水にして、川に流しています。残ったごみやどろは、畑などで使うひ料などにリサイクルされています。

東部浄化センター(大豆島)

豊岡浄化センター(戸隠)

信州新町浄化センター

下水道に流してはいけないもの

次のものを下水道に流すと、下水道管がつまってしまい、トイレの水が流れなくなったり、マンホール(道路などにある下水道管へ通じるふた)からよごれた水があふれたりして、たくさんの人がこまります。みなさんで気をつけましょう。

- 水にとけない紙(ティッシュペーパー、ウエットティッシュ、紙おむつ、生理用品など)

- 下着などのぬの類

- 天ぷら油などの料理で使った油

- 野菜くず

など

フォトニュース(令和6年7月号)

フォトニュースは、市内で開かれたイベントやトピックをお伝えするコーナーです。読んでいる人にきょう味を持ってもらえるように、写真をたくさんのせています。

戸隠には昔から大切に守られてきたまちなみがあります

かやぶき屋根の建物

かやぶき屋根の建物

戸隠神社は、古く平安時代からたくさんの人がしゅ業やお参りにおとずれ、今でも観光地として全国的に有名です。その戸隠神社周辺の宿ぼう(※1)などが集まる戸隠中社・宝光社地区は、江戸時代中期から昭和時代までに建てられた「かやぶき屋根」の建物が多く残されていて、平成29年に国から重要伝とう的建ぞう物群ほぞん地区(※2)に選ばれました。

※1…神社にお参りする人たちがとまるための宿

※2…城下町や門前町など、れきしがあり、各市町村で大切に守っていこうとしている集落(家が集まっているところ)やまちなみで、国が選んだ地区。令和5年12月の時点で、全国105市町村127地区が選ばれています。

昭和初期(約90年前)に建てられた宿

令和6年5月23日(木曜日)から25日(土曜日)に、全国伝とう的建ぞう物群ほぞん地区協議会の会議と勉強会が長野市で開かれました。全国105の市町村から約300人が集まり、各地の伝とう的建ぞう物を未来に向けて、どう守り、伝えていくかを話し合いました。

戸隠小学校の児童と戸隠中学校の生徒も参加し、戸隠クイズを出したり、戸隠について調べたことを発表したりして、参加したみなさんと交流しました。

戸隠小学校児童による戸隠クイズ

戸隠中学校生徒による学習発表

交通ルールを守り自転車の安全利用を(令和6年8月号)

自転車は、子どもからお年よりまで、さまざまな年代の人たちが利用する便利な乗り物です。道路交通法では、「軽車両」とされ、「めんきょ」は必要ありませんが、自動車と同じ交通規則が定められています。自転車で道路を走るときは、ヘルメットをかぶって、交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

- 長野市交通安全すい進マスコット「カモシレ」

自転車を安全に利用するためのルールを守りましょう

- 自転車を利用するときは、車道の左側を通行しましょう。

13さい未満の子どもが自転車に乗るときは、歩道を通ることができます。自転車で歩道を通るときは、歩行者に気をつけて、車道側を通行しましょう。 - 交差点では信号と一時てい止を守って、よく安全かくにんをしましょう。

- あたりがうす暗いときや夜は、ライトを点灯しましょう。

- ヘルメットを着用しましょう。

命を守るヘルメット

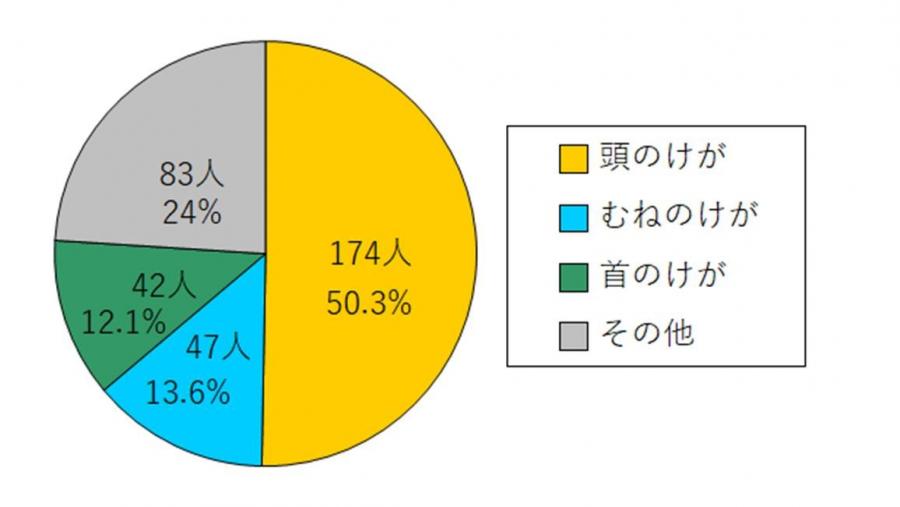

自転車乗用中の事故(じこ):令和5年の1年間、自転車の事故で亡くなった人(346人)のけがの部分

※警察庁(けいさつちょう)交通局のデータより

自転車による死ぼう事故の2人に1人は、頭部の重い傷が原因となっています。また、そのうち、10人に9人はヘルメットを着けていませんでした。

自分の命を守るために、必ずヘルメットを着けて自転車に乗りましょう。

ながのこども館「ながノビ!」オープン(令和6年8月号)

7月28日、城山公園のとなりに、長野市少年科学センターをリニューアルした、ながのこども館「ながノビ!」がオープンしました。「ながノビ!」は、屋内で天気を気にせず、さまざまな遊びや学びを体験することができます。ぜひ行ってみよう!

1階

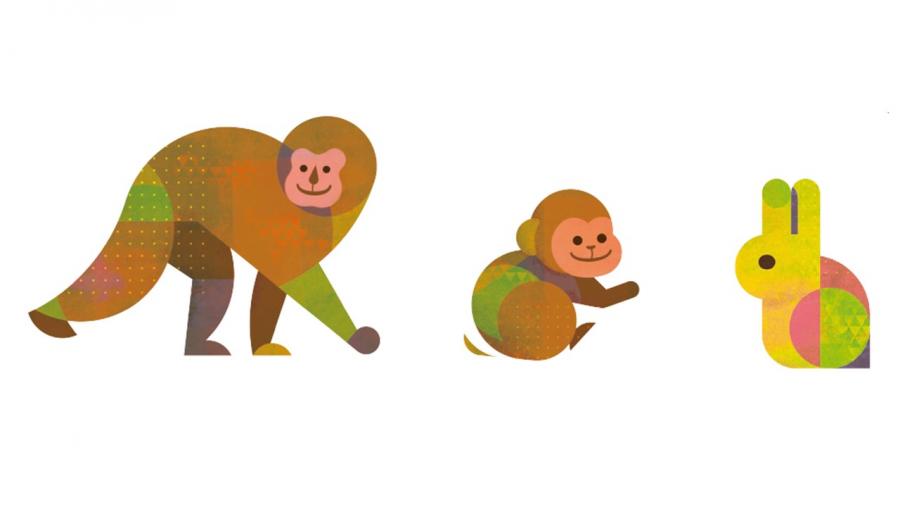

森のたんけんひろば

長野の自然や、クマ・カモシカ・リスなどの動物たちにかこまれた遊びの空間です。

赤ちゃん向けのベビーエリア、1・2さい向けのちびっこエリアもあります。

リトルアルプス

直径16メートルの雪山をイメージした広くて大きな遊び場。

山登りや木登り、ボルダリングにちょう戦してみよう!

地下1階

宇宙(うちゅう)アスレチック

宇宙をイメージしたエリアです。

大きなネット遊具、エアーマット、少年科学センターにもあったボールプールがあります。思いっきり体を動かそう!

ブラックホールシュート

ボールをあなに目がけて投げてみよう!何が起こるかな?

科学と創造(そうぞう)のひろば

サイエンスショーやものづくり体験、マインクラフトなどのデジタルコンテンツを楽しもう!城山公園をさいげんしたバーチャル空間で、クイズにちょう戦してみよう。交通パノラマもあるよ!

地いききらめきニュース(令和6年8月号)

地いききらめきニュースとは、ある特定の分野で活やくしている人やグループなどをしょうかいするコーナーです。仕事の内容や、どのような思いで取り組んでいるかなど、インタビューをした記事をのせています。ぜひ、読んでみてください。

森林を身近に感じてみませんか?

長野市には身近にたくさんの森林があります。自然ゆたかな長野市は、なんと市の面積の半分以上(約63パーセント)が森林です。森林は、私たちの生活を守る、さまざまな働きをしています。

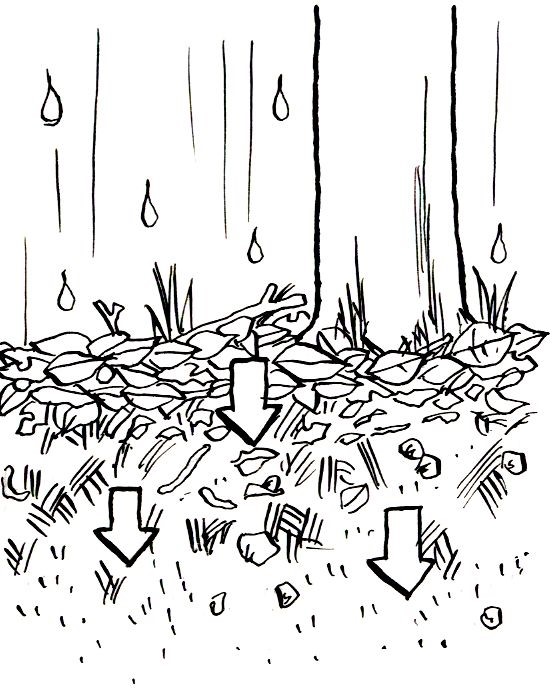

森林は、水をたくわえ、きれいにするスポンジのような土をつくる

木の根が土や岩をしっかりつかみ、山くずれをふせぐ

いろいろな生き物のすみかとなる

森林は、地球温だん化の原いんとなる空気中の二さん化炭そをすって、私たちに必要なさんそをつくってくれます。また、木を切ったら植えて育てることで森林を守ることができ、大切なしげんとして、ずっと木を使い続けることができます。みなさんも、森林を大切にする気持ちを持ちましょう。

小さな林業講座(こうざ)を開きました

市では、森林や林業の大切さを感じてもらうため、いろいろな体験イベントを開いています。

「小さな林業講座」では、木の切り方など、林業のき本を学びます。先生役の大野雅和(おおのまさかず)さんに聞きました。

体調と道具、じゅんびを万全にし、木と向き合う

大野雅和さんプロフィール

平成29年1月から3年間、若穂地区の地いきおこし協力隊員として、ジビエ(※)を広く知ってもらう活動や、農業・林業をしている人たちを支える仕事をした後、長野市内で林業に関わる会社を立ち上げました。

※…シカやイノシシなどの野生動物の肉のこと

失敗をくり返さないよう引き出しをふやす

ふだんの仕事と、その魅力は?

一言でいうと木を切る仕事です。家にかこまれて、たおすことがむずかしい木をたおす、お寺や神社などにある大きくなりすぎた木をクレーンなどを使って切るなど、ふつうのぎじゅつではむずかしいとされる木を切る仕事をしています。

その木を切るチャンスはたった一度です。人員や使う道具などを考え、自分でえがいたすじ書き通りにたおせたときは、「よし!」という気持ちになりますね。うまくいかなかったときには、なぜダメだったのかをすごく考えます。失敗をくり返さないための引き出しがふえていく感覚が面白いです。

高さ30メートルもある大木が、人の手によってたおされるしゅん間に立ち会えることも、この仕事のだいごみの一つです。

気をつかう部分は?

一番は自分の体調、次に道具ですね。木に登るときはいつもこわいと思っていますが、自分の命をあずける道具のことをよく理解しているからこそ、こわさをのりこえられていると思います。

木を切る人と山主をつないでいきたい

林業をやってみたい人は多いと思うのですが、実さいに木を切るところまでのハードルがとても高いように感じます。きょう味のある人が、今回のような講座などを通じて、林業の知しきを深めたり、林業が自分に向いているのかを知る機会がふえればいいですね。

林業の仕事をする人を育てていくとともに、木を切る仕事をする人と、山林の持ち主さんやその分野の関係づくりを手伝っていきたいですね。

講座に参加したみなさんは、「道具の使い方など、とても勉強になった」、「自分で切った木を使って、グリーンウッド(生木)ワークをしてみたい」などと話していました。

大野さんをはじめとする林業の仕事をしている人のみなさんのさらなる活やくと、林業に関わる人がふえていくことを願っています。

鬼無里ふるさと資(し)料館(令和6年8月号)

鬼無里ふるさと資料館に行ってみよう!

祭屋台

旧鬼無里村が長野市の一部になって(合ぺい)20周年

今から20年前の2005年に、豊野町、戸隠村、鬼無里村、大岡村が、その5年後の2010年に、信州新町、中条村が長野市と合ぺいし、今の長野市のかたちとなりました。

鬼無里地区は、奥裾花渓谷(おくすそばなけいこく)をはじめとするゆたかな自然と、鬼女紅葉(きじょもみじ)伝説がなどが知られているれきしのある地いきです。

資料館では、鬼無里のれきしやくらし、自然を知るためのさまざまな資料を見ることができます。中でも江戸時代から明治時代にかけて活やくした彫工(ちょうこう)・北村喜代松(きよまつ)による細かなちょうこくがほられた祭屋台をぜひ見てください。

資料館の愛称(あいしょう)=ニックネームを考えてみよう!

これからも多くのみなさんに親しんでもらえるような、すてきなニックネームを考えて、ぜひ応ぼしてください。

- 9月30日(月曜日)で応募を締め切りました。

ワークショップを開きます

資料館では、地いきのくらしの中で受けつがれてきたさまざまなぎじゅつや伝とう文化を体験できます。参加してみましょう。

- 9月29日(日曜日)絵付け体験

- 11月24日(日曜日)紙すき体験

- 12月8日(日曜日)和紙でつくるクリスマスオーナメント

真田宝物館特別展「象山、何者?!」(令和6年9月号)

私たちの身近な偉人(いじん)・佐久間象山(さくまぞうざん)

|

佐久間象山 |

私たちのふるさとには、佐久間象山という偉人がいることを知っていますか。戦いの作戦を考え出したり、政治や自然など、たくさんの分野で新しいことを考え始めたりしたすごい人です!

真田宝物館特別展では、数多く残された書物などから、佐久間象山がどのような人物であったのかを紹介します。ぜひ行ってみましょう。

開館日(毎週火曜日休館)

- 前期:9月25日(水曜日)~11月4日(月曜日)

- 後期:11月6日(水曜日)~12月16日(月曜日)

開館時間

- 9月・10月:9時~17時

- 11月・12月:9時~16時30分

入館料がかかります。11月3日(日曜日)は無料、土曜日は小・中学生無料です。

|

電気治りょう機 |

|

象山が書いた字 |

9月20日~26日は「動物愛護(あいご)週間」~考えてみようペットのかい方〜(令和6年9月号)

動物をかうことは、その動物の命をあずかることです。かい主は、ペットが健康で気持ちよくくらせるようにすることと、周りの人のめいわくにならないようにすることが必要です。

かい主によって、ペットの一生は変わります。ペットのかい方を考えてみましょう。

かい主に守ってほしい7つのこと

- ペットが亡(な)くなるまで、せきにんを持ってかいましょう。

- ペットの鳴き声や毛、はいせつ物などで近所にめいわくをかけないようにしましょう。

- ペットフードをいつも用意しておきましょう。地しんや火事が起きたとき、いっしょにひなんできるようにしておきましょう。

- 家でかえなくなることがないように、ペットの数をふやさないようにしましょう。

- ペットの病気などについて正しい知しきを持ち、その予ぼうをしましょう。

- ペットがにげ出さないようにしましょう。

- かい主が分かるように、ペットにまいご札やマイクロチップをつけましょう。

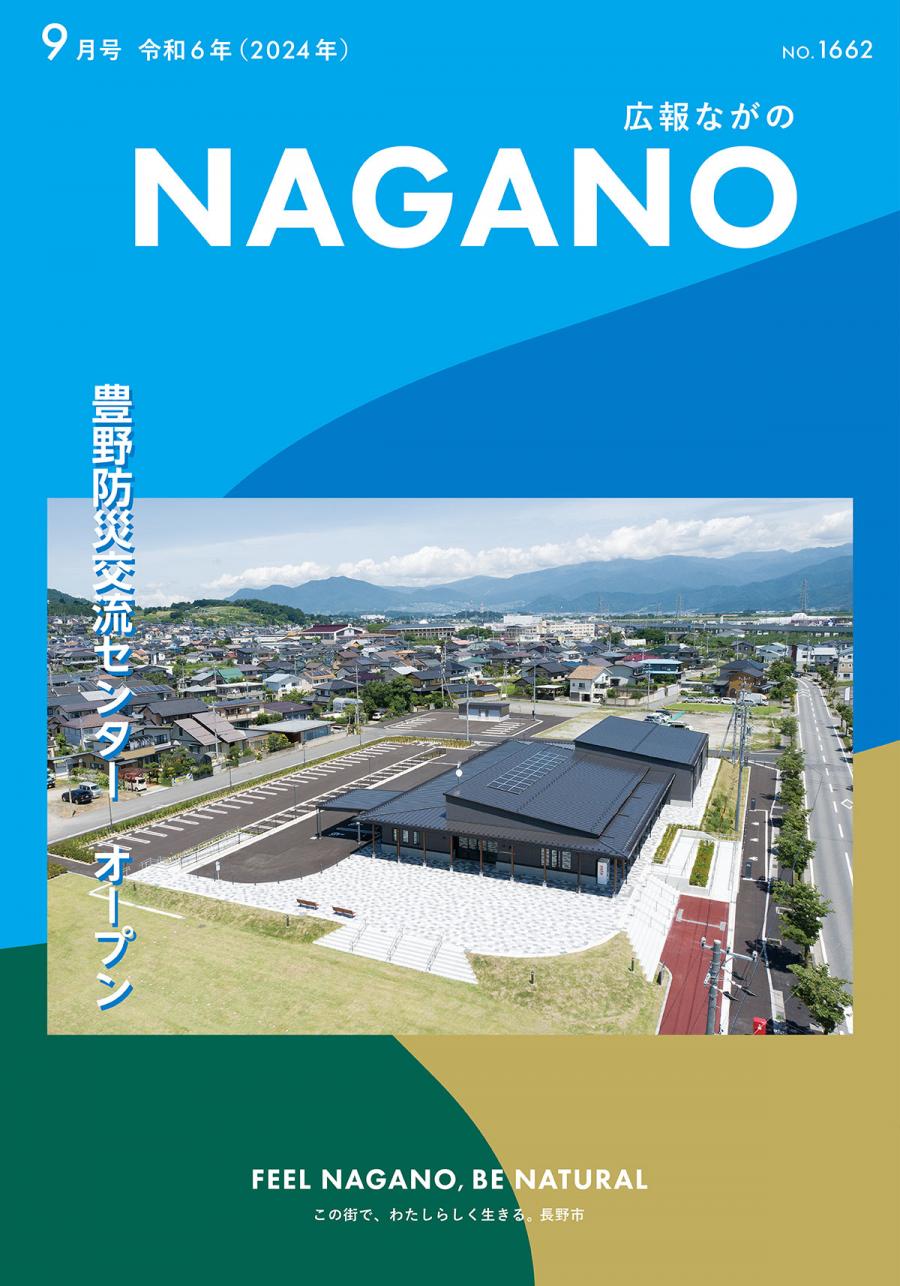

豊野防災(ぼうさい)交流センターオープン(令和6年9月号)

8月3日にオープンしたこのセンターは、地いきのみなさんが文化活動やスポーツ活動などを行う場として、また、地しんや台風などのさい害にそなえたり、さい害が起きたときの支えん活動の中心となるしせつとしてつくられました。

交流センターができるまで

5年前の令和元年東日本台風によって、長野市内は大きなひ害を受けました。豊野地区にあるこのセンターの場所も、千曲川のていぼうがくずれたことで、こう水によるひ害を受けました。

新しいしせつの建せつに向けて、令和3年から、豊野地区のみなさんは話し合いを重ねてきました。豊野防災交流センターは、さまざまな意見や要望をもとに、住民のみなさんが交流することのできる機のうもそなえています。

予約なしで利用できる交流スペース。料理教室ができるキッチンスタジオもあります。

本のかし出しができる図書コーナー

さまざまな活動に使えるホール

ぼうさい・さい害支えん活動のよりどころ

このしせつには、さい害の時に必要な食べ物などをたくわえたひなん場所としての役わりがあります。また、下水道につなげることができるマンホールトイレやかまどベンチなど、さまざまなせつびをそなえています。ぼうさい学習室には、令和元年東日本台風の時の写真などをてんじしています。

令和元年東日本台風災害のひ害の様子や、まちや人々の生活が元のすがたをとりもどしていく様子を記録したパネル

川の水があふれた時にそなえて、入口に止水板をせっ置

倉庫には分かつ式きゅう助用ボートをしゅうのう

しばふ広場はさい害時の支えん活動の場に。ベンチは「かまど」として利用可能

下水道に接続できるマンホールトイレ

市民参加イベント

令和元年東日本台風さい害から5年 ふっこうおうえん「絆(きずな)」〜さらなるふっこうに向けて〜

とき

10月6日(日曜日)10時00分~16時00分

ところ

ビッグハット(入場無料)

内容

ふっこう物産てん、ふっこうおうえんステージ、さい害写真展、映画「決断」上えい、特しゅ車両てんじ、ぼうさい体験、ブースめぐりスタンプラリー、ご当地ゆるキャラ大集合 ほか

来場者プレゼント

ふっこうリンゴ(先着100人)、ふくりんご入浴ざい(先着1,000人)

ひさい地区おうえんスタンプラリー

令和元年東日本台風のひ害を受けた6地区(長沼、豊野、松代、若穂、古里、篠ノ井)でデジタルスタンプを集めると、10月6日にビッグハットのイベント会場で、6地区の商品をつめ合わせた復幸(ふっこう)BOXがちゅうせんで当たります。

開さい期間

10月5日(土曜日)まで

読んでみよう「広報ながの」

「広報ながの」には、しょうかいした記事の他にも、毎月多くの記事をのせています。

もっとくわしく知りたい!という記事を読んでみよう!

「広報ながのキッズ」の感想を教えてください

「広報ながのキッズ」を読んだ感想、勉強になったことやおもしろかった記事などを、ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から送ってください(返信はしていません)。

みなさんからの感想をこれからの参考にします。

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています