展示概要

長野市立博物館では市内に伝わる文化財の現状を把握するため、令和3年度から仏教美術(仏像・仏画・仏具等)を対象とした調査を実施しています。

当市を代表する善光寺を中心に、周辺の寺院に伝わる文化財の調査を進めており、江戸時代における人々の信仰の実態が徐々に明らかとなってきました。 なかでも、善光寺において天台宗の本坊をつとめる大勧進の調査では、これまで外部にはほとんど知られていなかった文化財が数多く残されていることが分かってきました。 一方、これまでよく知られていた文化財でも、最新の研究を踏まえて再調査を行ったところ、新たな発見がありました。

本展示では、江戸時代に大勧進貫主をつとめた本孝と等順という2人の人物に焦点を当て、戦国時代に本尊流転の憂き目をみた善光寺が、 どのようにして再び興隆を迎えることができたのか、大勧進に伝わる様々な寺宝を手がかりに、その謎に迫ります。

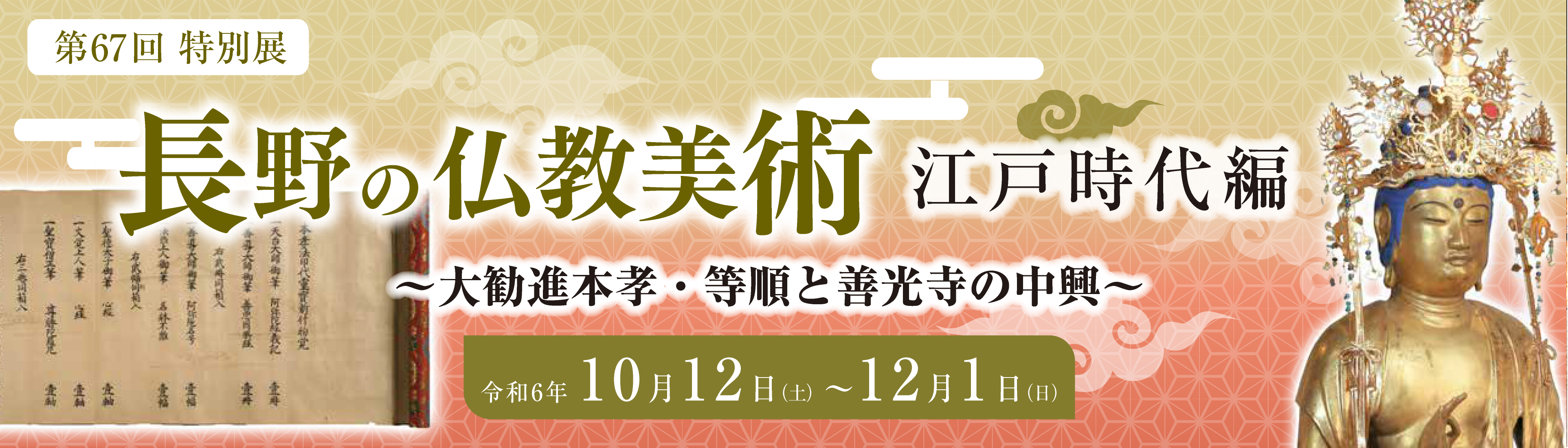

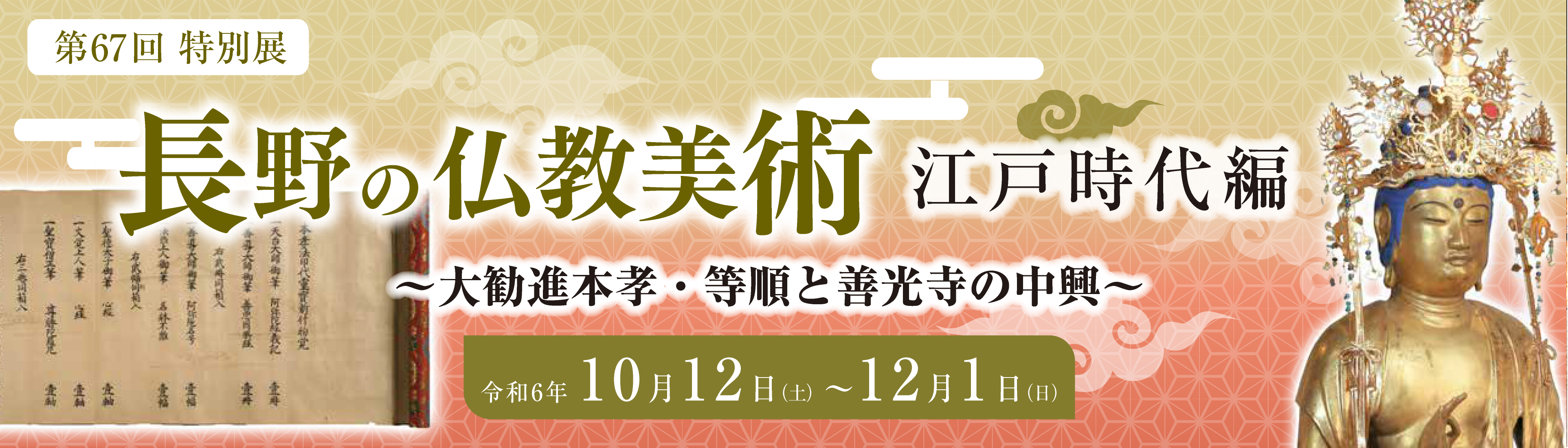

「長野の仏教美術 江戸時代編 大勧進本孝・等順と善光寺の中興」

会期:

2024年10月12日(土) ~12月1日(日)

休館日:

10/15(火),21(月),28(月)、11/5(火),11(月) ,18(月) ,25(月)

会場: 博物館特別展示室

入館料: 一般500円、高校生150円、小・中学生100円

☆土曜日は子どもウェルカムデーにつき

小・中学生入館無料

☆

文化の日(11/3)は入館無料

☆入館料で常設展示室と特別展示室、どちらもご覧いただけます

関連イベント ながはく総合講座

①「特別展の見どころとウラ話~善光寺大勧進における寺宝の管理とその変遷~ 」

とき/10/27(日) 午後2時~3時30分

講師/野村駿介(当館学芸員・歴史)

②「仏導寺の阿弥陀如来坐像~胎内文書三千枚の世界~ 」

とき/11/10(日)午後2時~3時30分

講師/竹下多美(当館学芸員・仏教美術)

第1章 大勧進前史

善光寺の本尊である一光三尊阿弥陀如来像は、わが国最古の仏像として知られ、鎌倉時代には全国の御家人から篤い信仰を集めました。大勧進に伝わる寺宝のなかから、そうした古くから続く善光寺信仰を表すような優品を紹介します。

|

|

△聖観音菩薩立像

善光寺大勧進 蔵

|

△長野県宝 釈迦三尊像

善光寺大勧進 蔵

|

|

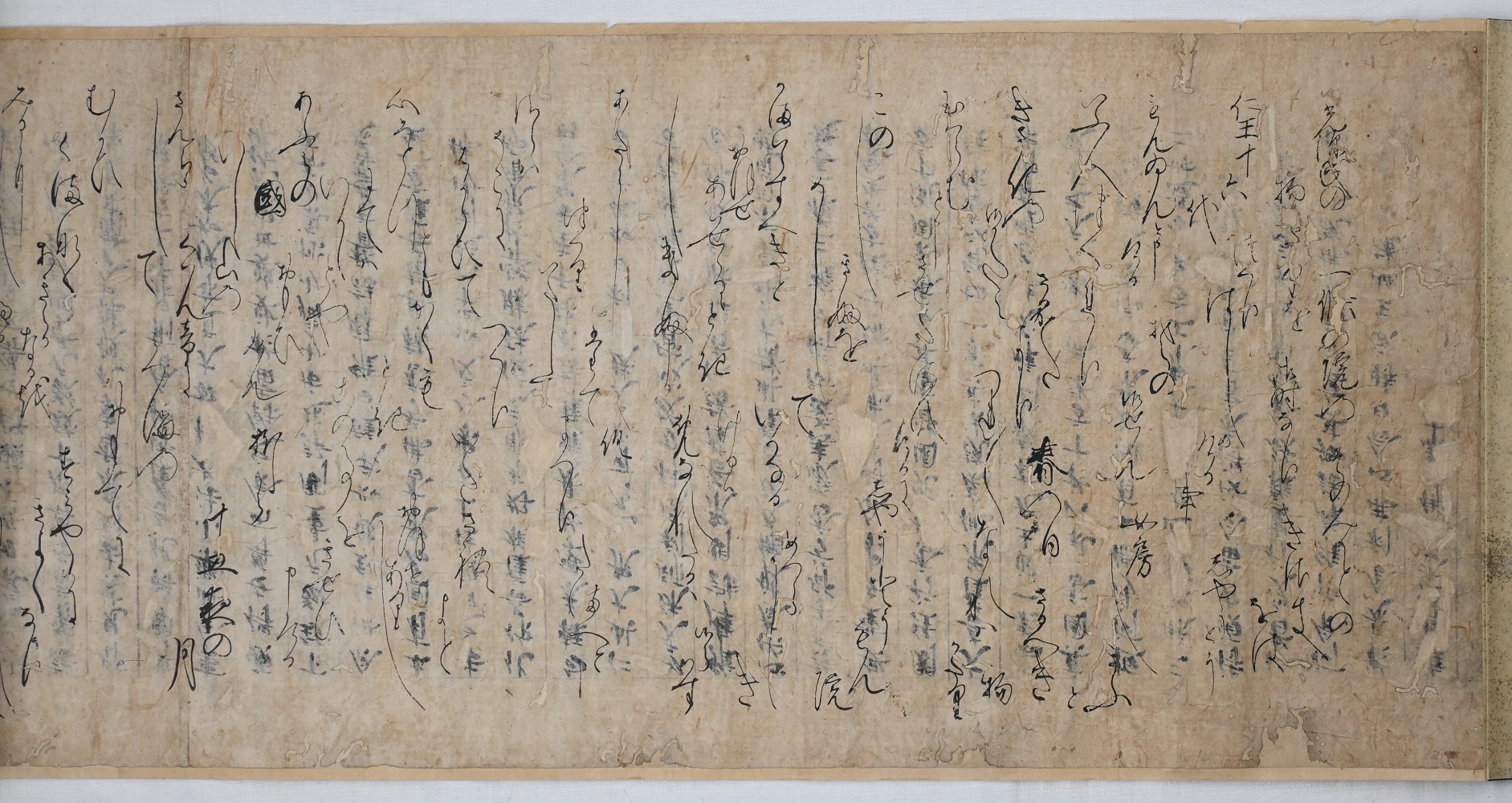

△重要文化財 源氏物語事書

善光寺大勧進 蔵

|

第2章 大勧進の始まり

鎌倉時代に最盛期を迎えた善光寺でしたが、戦国時代には川中島の戦いの舞台ともなり、本尊は武田信玄によって甲斐へと移されました。本章ではそうした状況のなかで、大勧進という組織がどのように成立していったのか、その沿革を紐解きます。

|

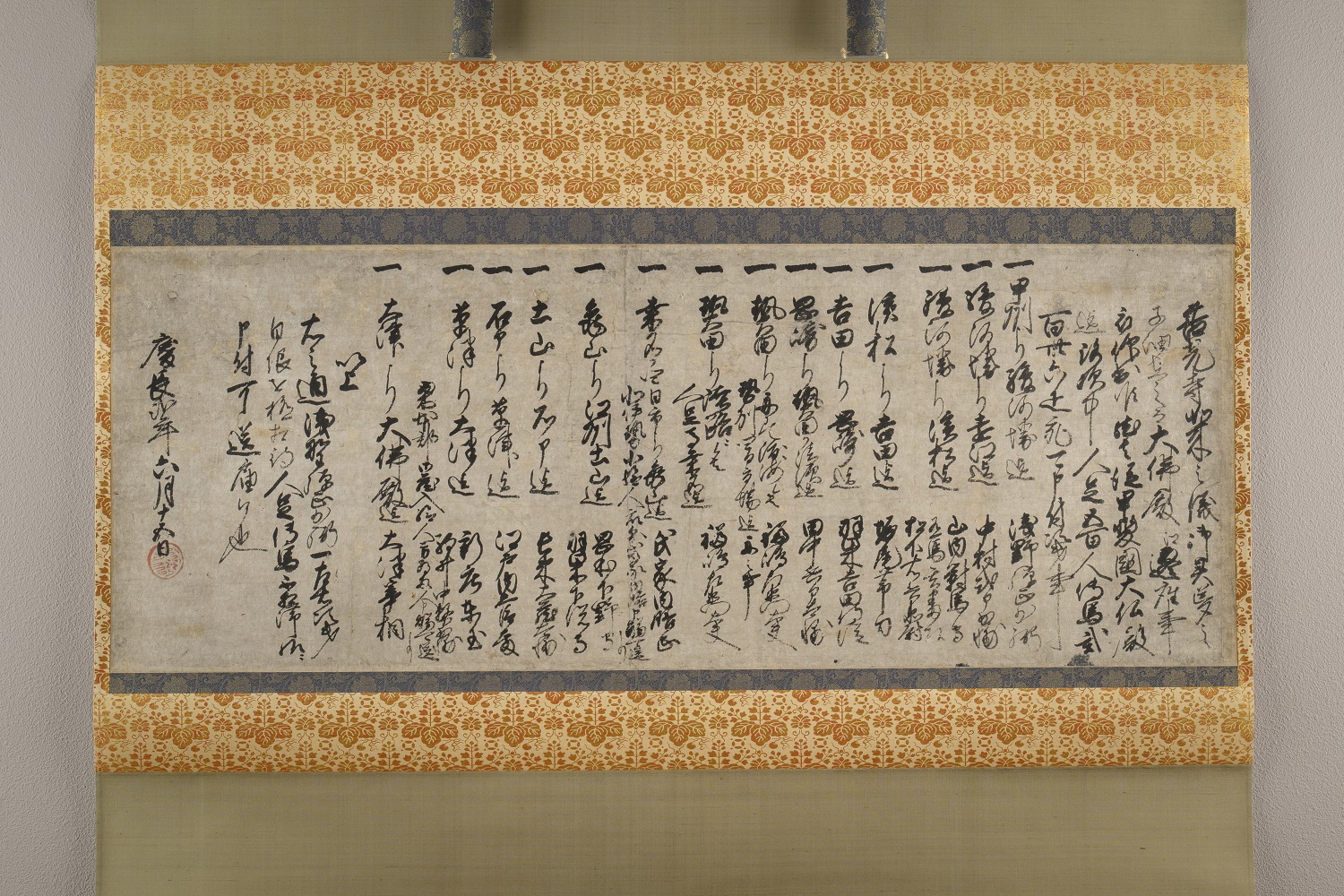

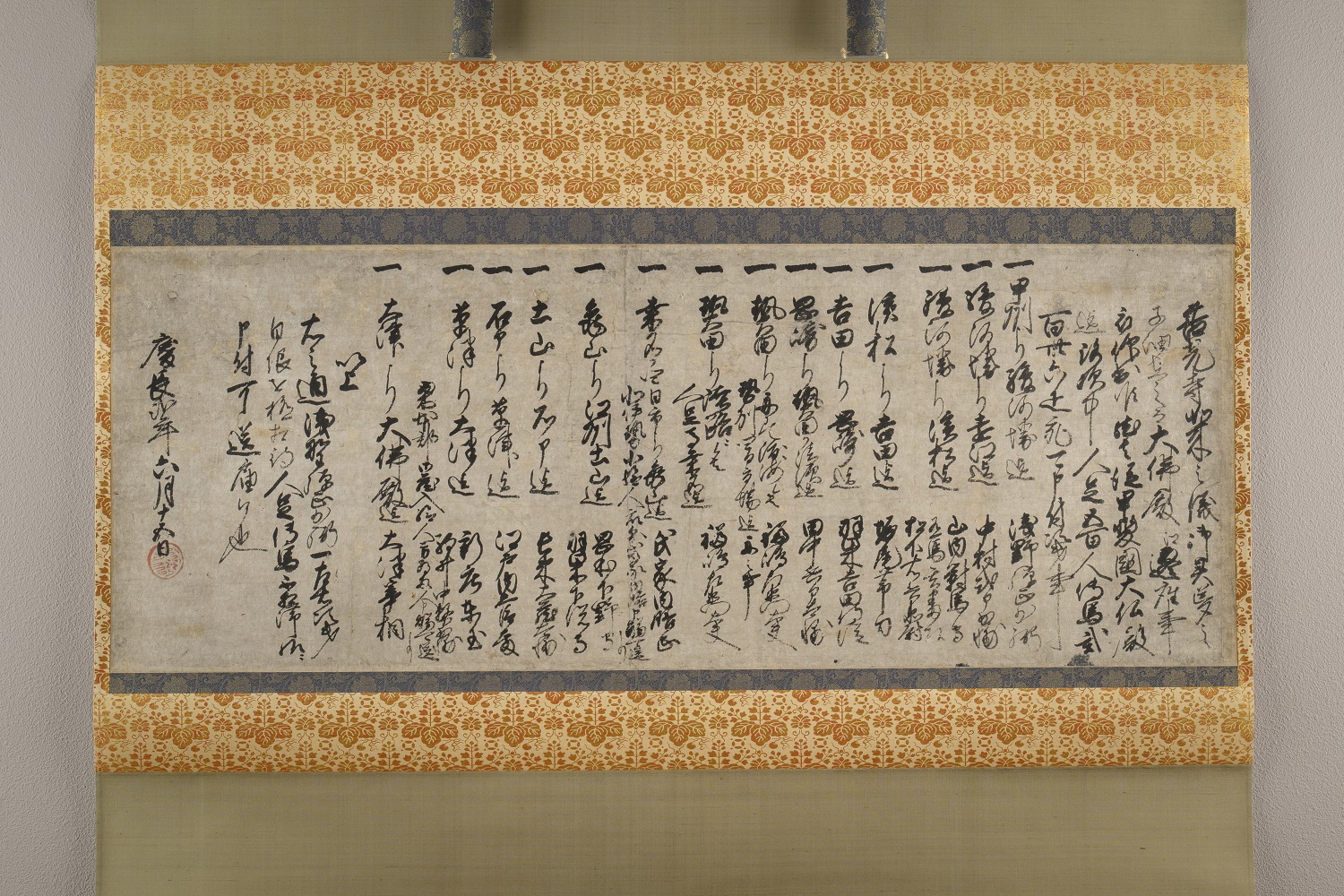

△豊臣秀吉朱印状

山梨・甲斐善光寺 蔵

|

|

△上杉景勝判物写(歴代古案)

山形・米沢市上杉博物館 蔵

|

第3章 開帳と善光寺の中興

戦国時代に大きく荒廃した善光寺とその門前が、江戸時代を迎えどのように復興を遂げたのか、本孝と等順の2人の活動に焦点を当て、善光寺が大寺院としての寺格を再び確立していくまでの過程を紹介します。

|

△融通念仏縁起絵巻

善光寺大勧進 蔵

|

|

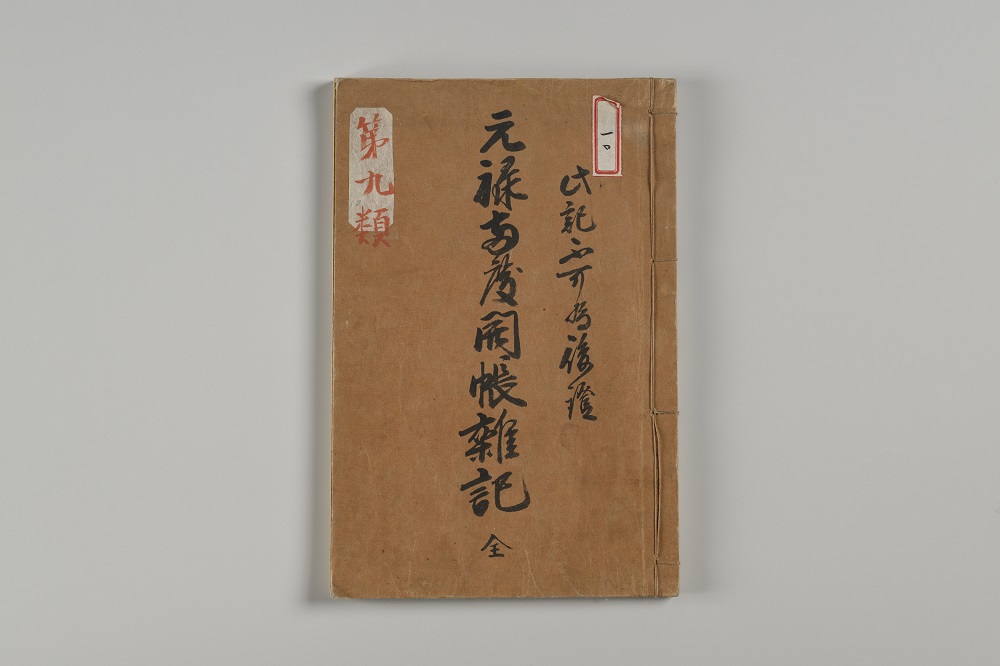

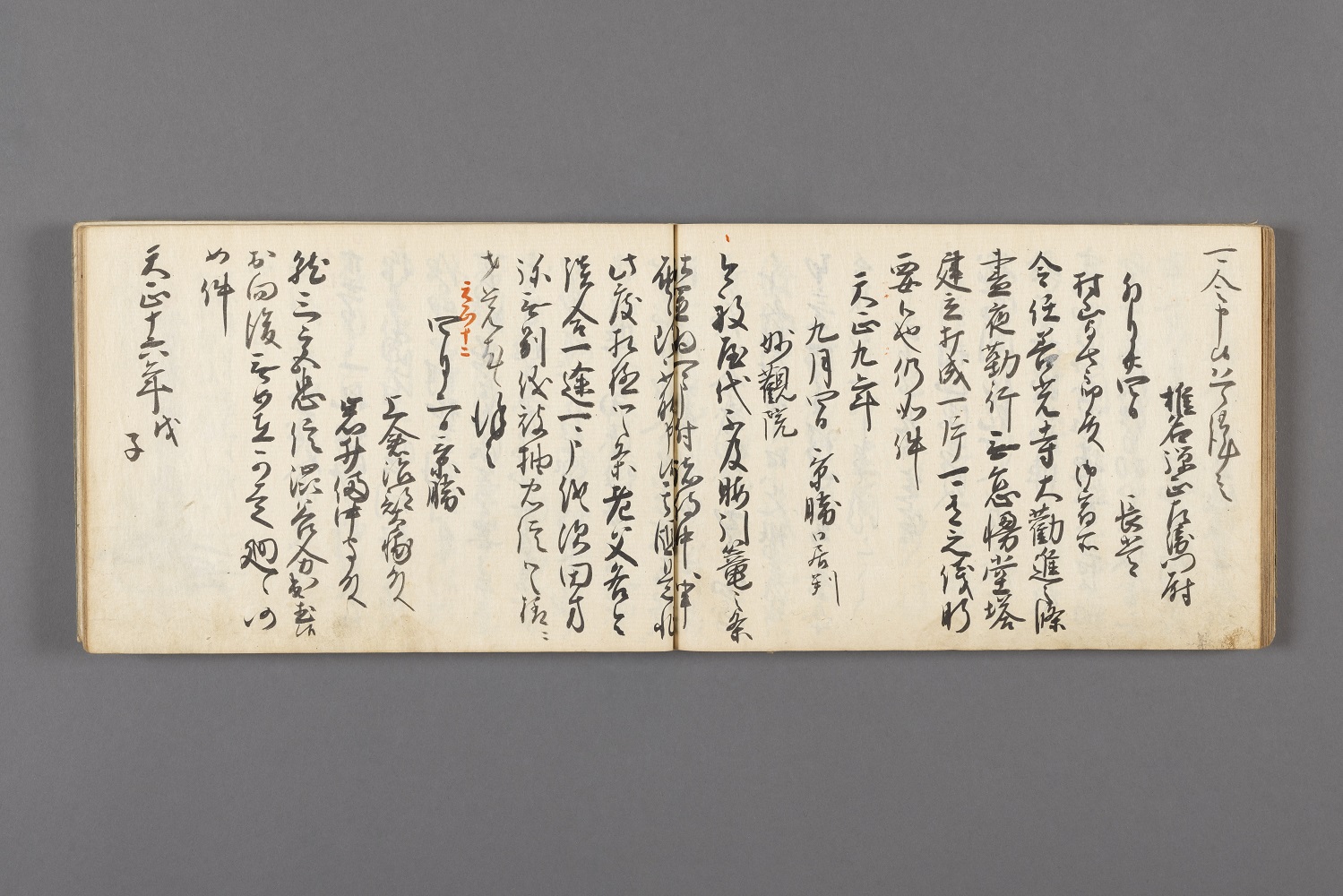

△元禄両度開帳雑記

善光寺大勧進 蔵

|

|

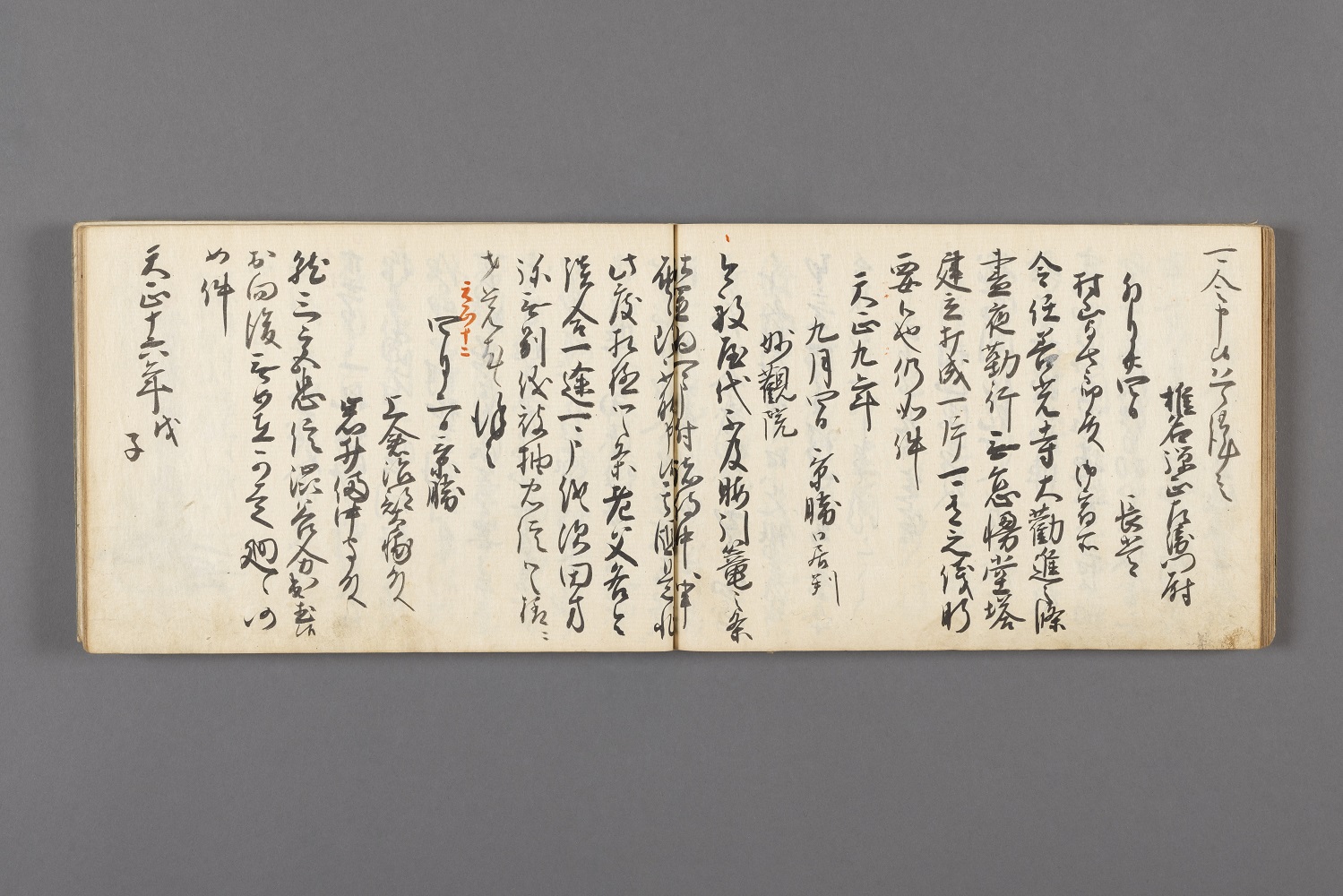

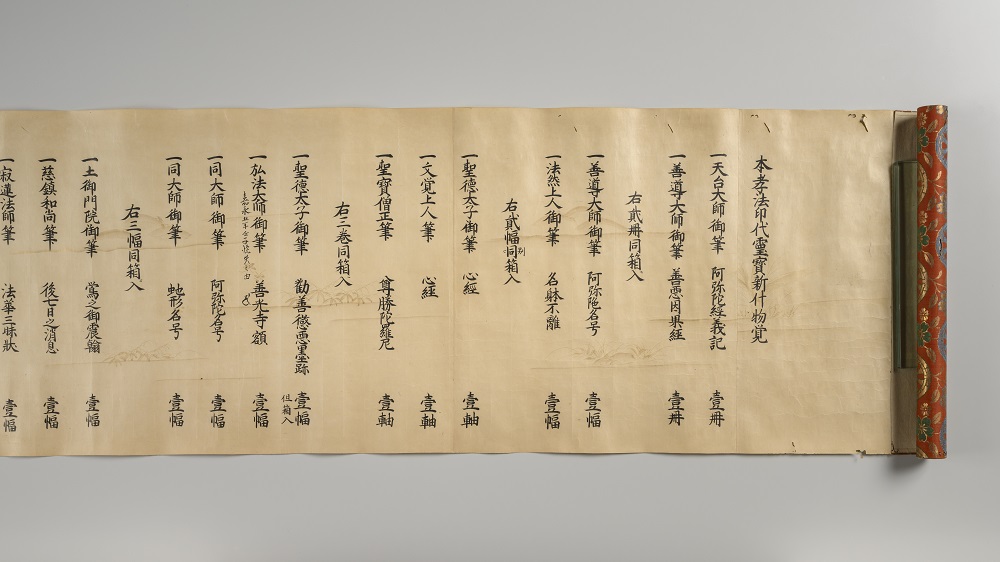

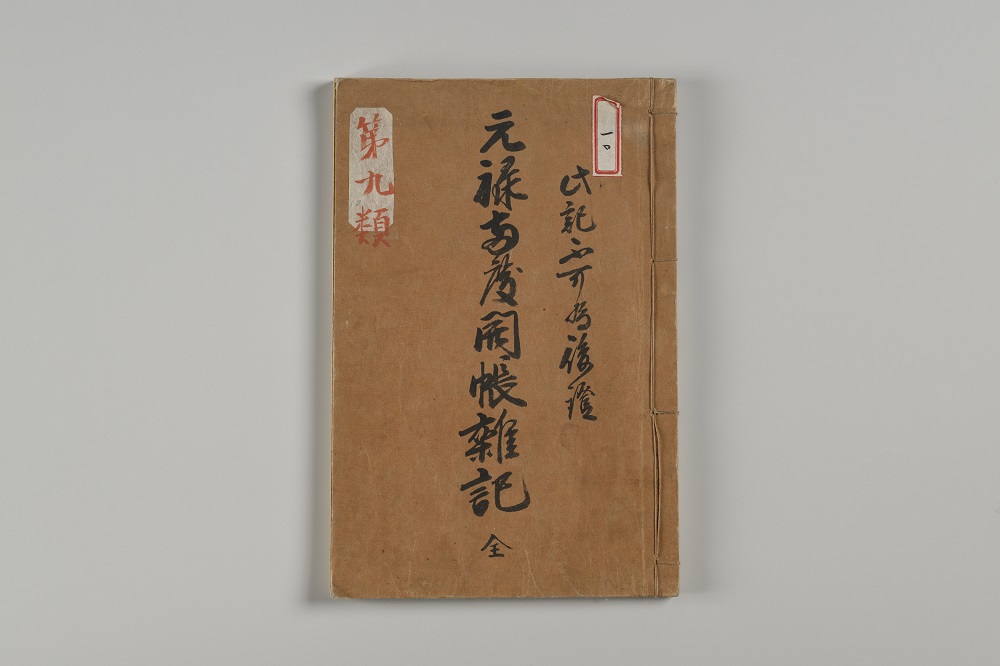

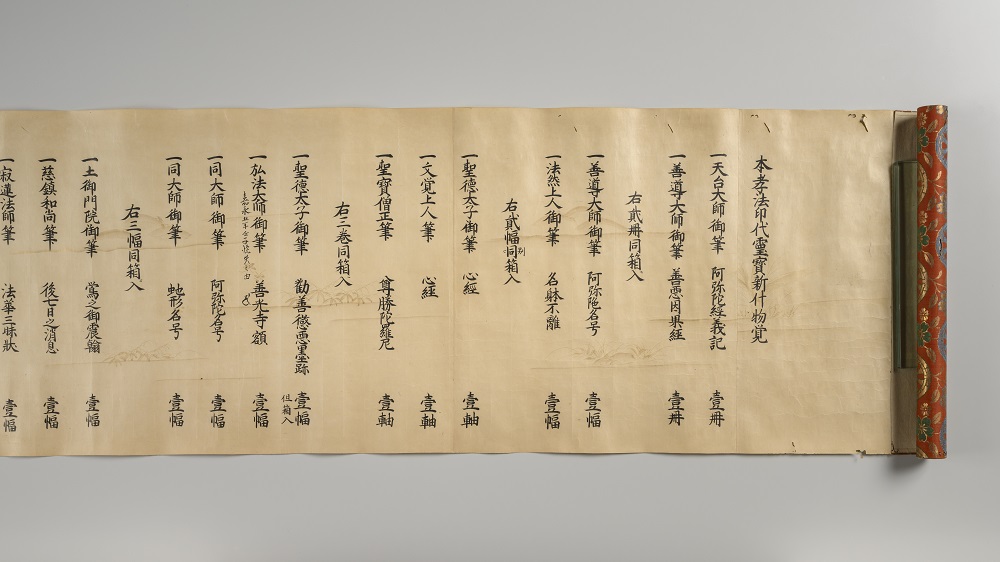

△本孝法印代霊宝新什物覚

善光寺大勧進 蔵

|

|

△桂昌院寄進 梨地唐草葵紋蒔絵調度

善光寺大勧進 蔵

|

第4章 信仰の広がり~善光寺周辺の仏教美術~

周辺寺院の調査では、江戸時代の善光寺の中興と時を同じくして、各寺院でも寺宝の整理が進められていく様子が徐々に明らかとなってきました。本展示ではそうした地域における善光寺信仰の広がりを示す文化財も併せて紹介します。

|

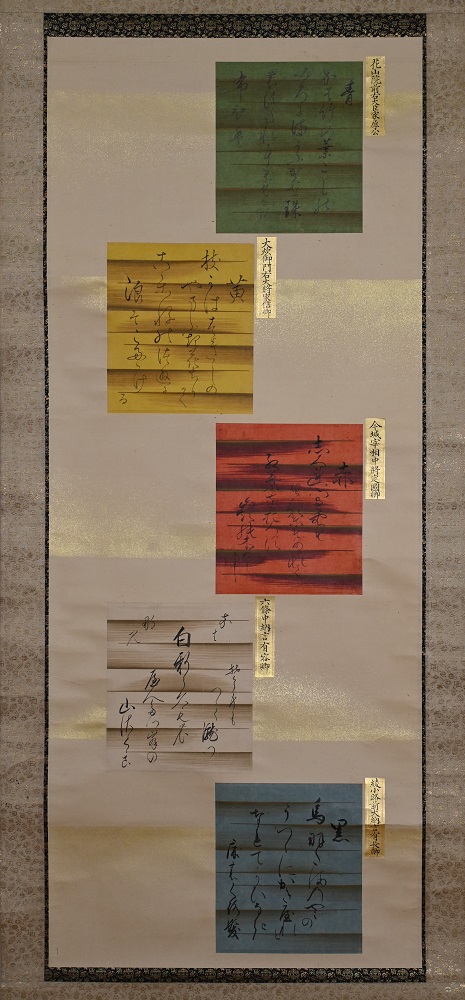

△五卿五色和歌色紙合幅

寛慶寺 蔵

|

|

|

△地蔵菩薩立像(父像・子像)

往生寺 蔵

|

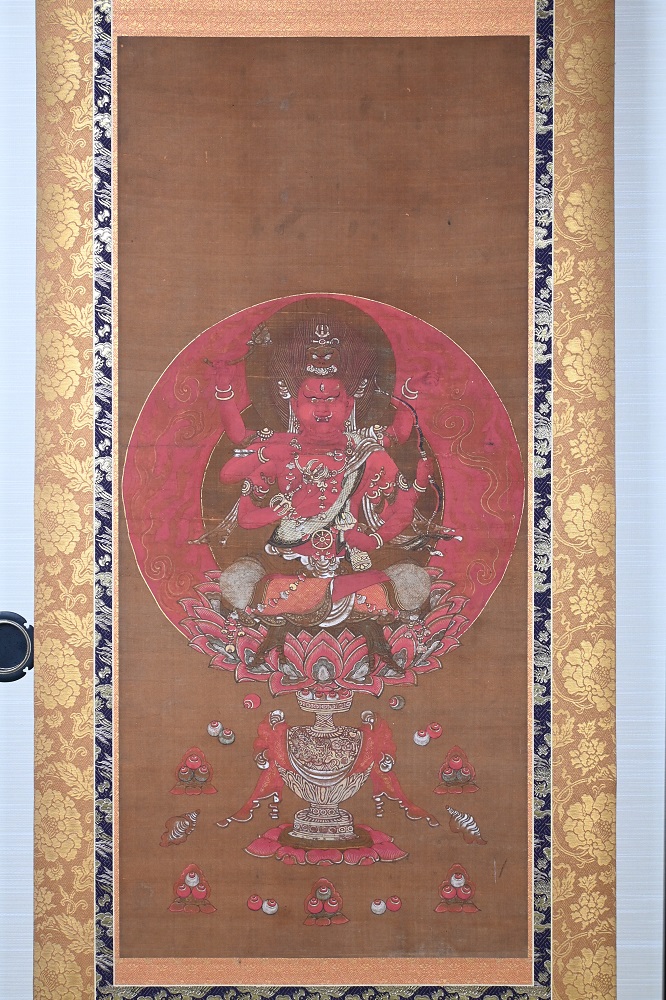

△愛染明王像

正覚院 蔵

|

|

|

△阿弥陀如来坐像

仏導寺 蔵

|

△善導大師坐像

常行寺 蔵

|