ホーム > 特別展・企画展

|

休館日:7/22(火),28(月)、8/4(月),18(月),25(月)、9/1(月),8(月),16(火) 会場: 長野市立博物館特別展示室 入館料: 一般500円、高校生150円、小・中学生100円 ☆土曜日は子どもウェルカムデーにつき小・中学生入館無料 ☆敬老の日(9/15)と秋分の日(9/23)は入館無料 ☆入館料で常設展示室と特別展示室、どちらも観覧可能です |

特別展チラシ |

|

|

季節が変わるしくみや日食月食のしくみを体験できます。 |

|

|

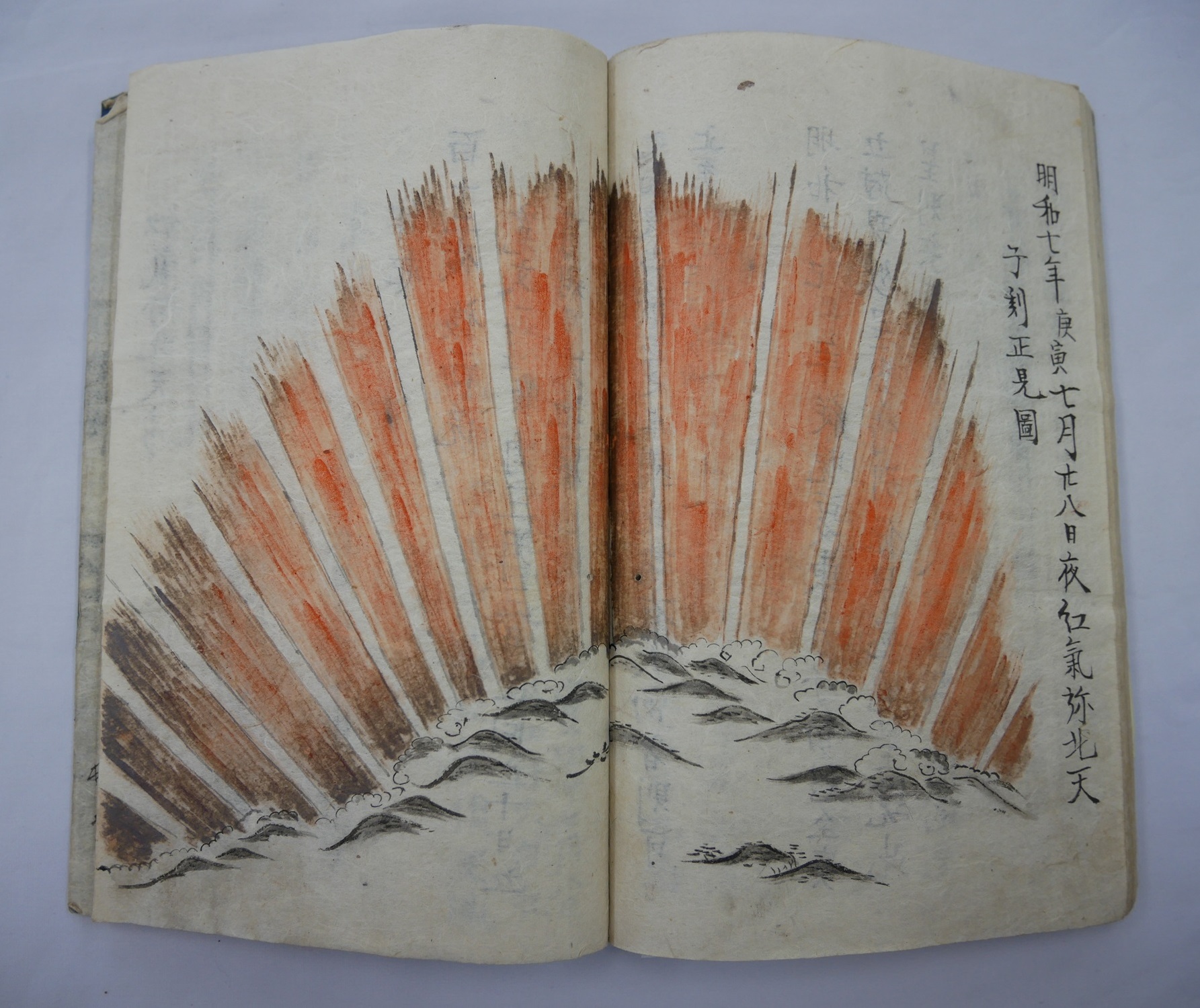

| △星解(松阪市郷土資料室 蔵) 1770年に京都で見られたオーロラの記録 |

△明治殉教絵史(西尾市聖運寺 蔵) 1872年に愛知で見られたオーロラの記録 |

|

|

| △低緯度オーロラ写真 (撮影:渡辺文健氏(なよろ市立天文台)) 2024年に見られたオーロラの写真 |

△低緯度オーロラ写真 (撮影:尾崎光宏氏(木曽星の会)) 2024年に見られたオーロラの写真 |

|

| クリックで拡大画像が開きます |

|

| △国友藤兵衛作天体望遠鏡 重要文化財(国) (上田市立博物館 蔵) |

|

|

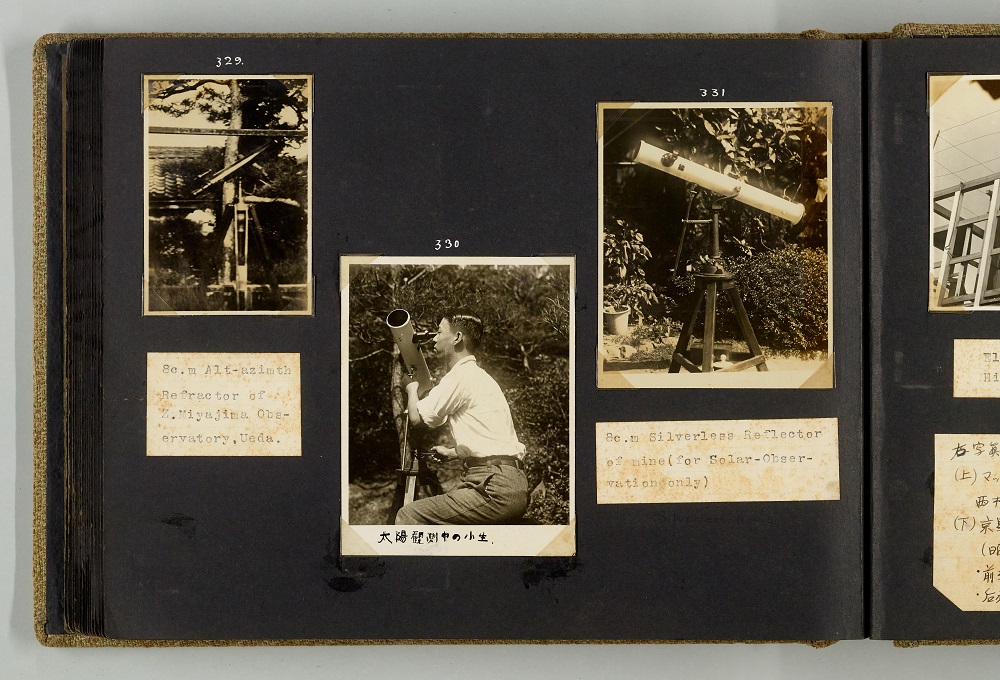

| △ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHS 3rd Collecion(個人蔵) 伊達英太郎による 太陽観測の写真が載っている。 |

|

|

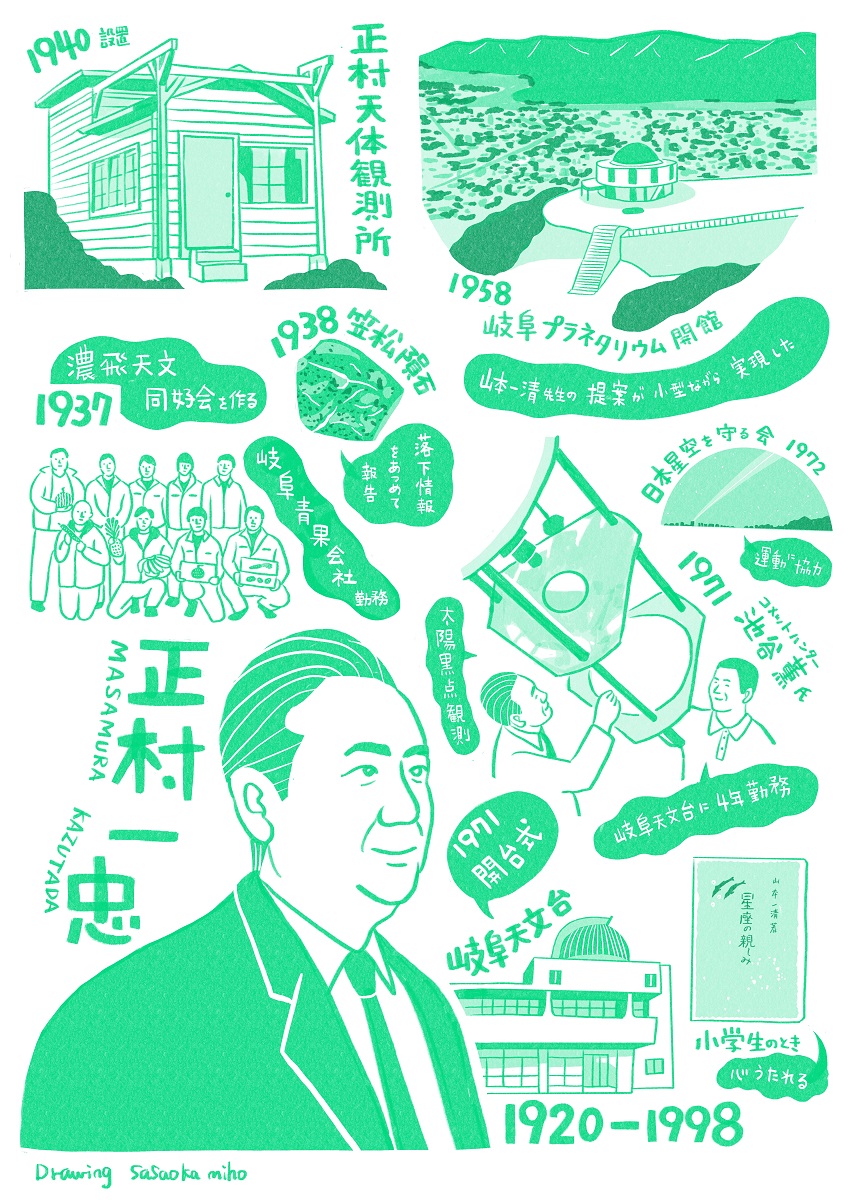

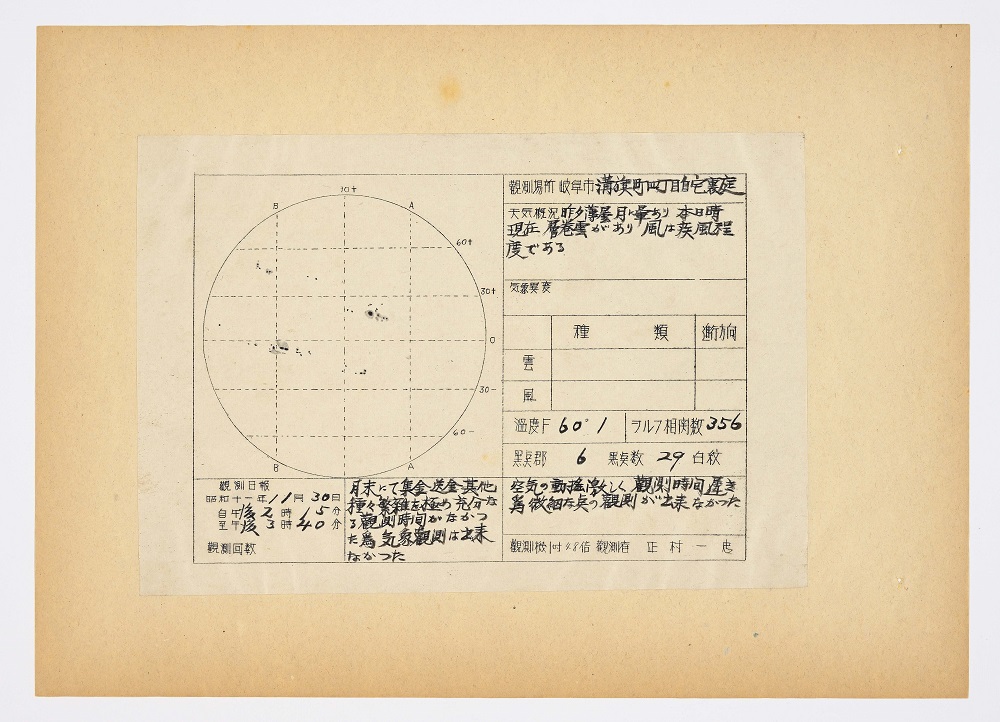

| △正村一忠 太陽黒点スケッチ (岐阜天文台 蔵) |

|

|

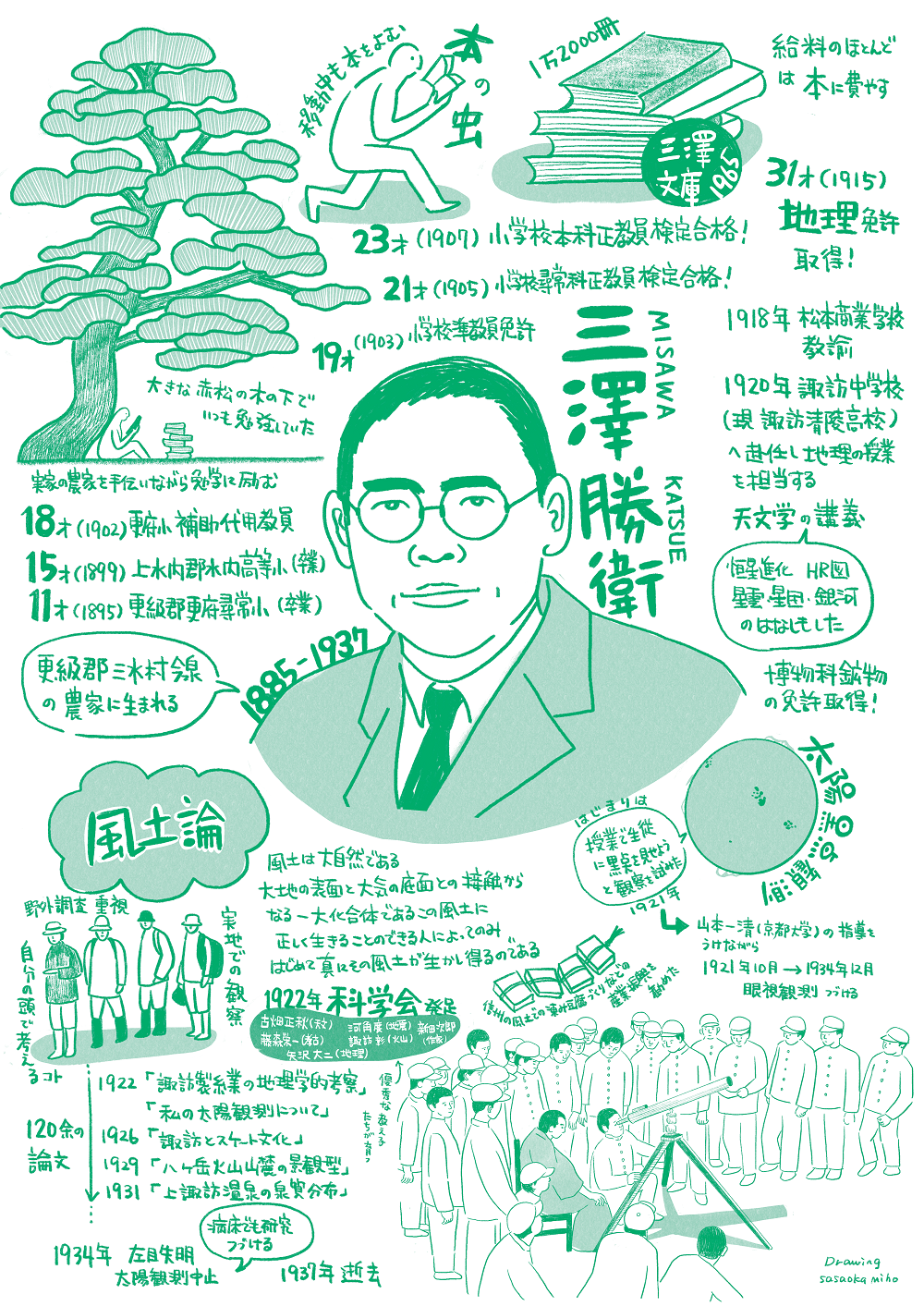

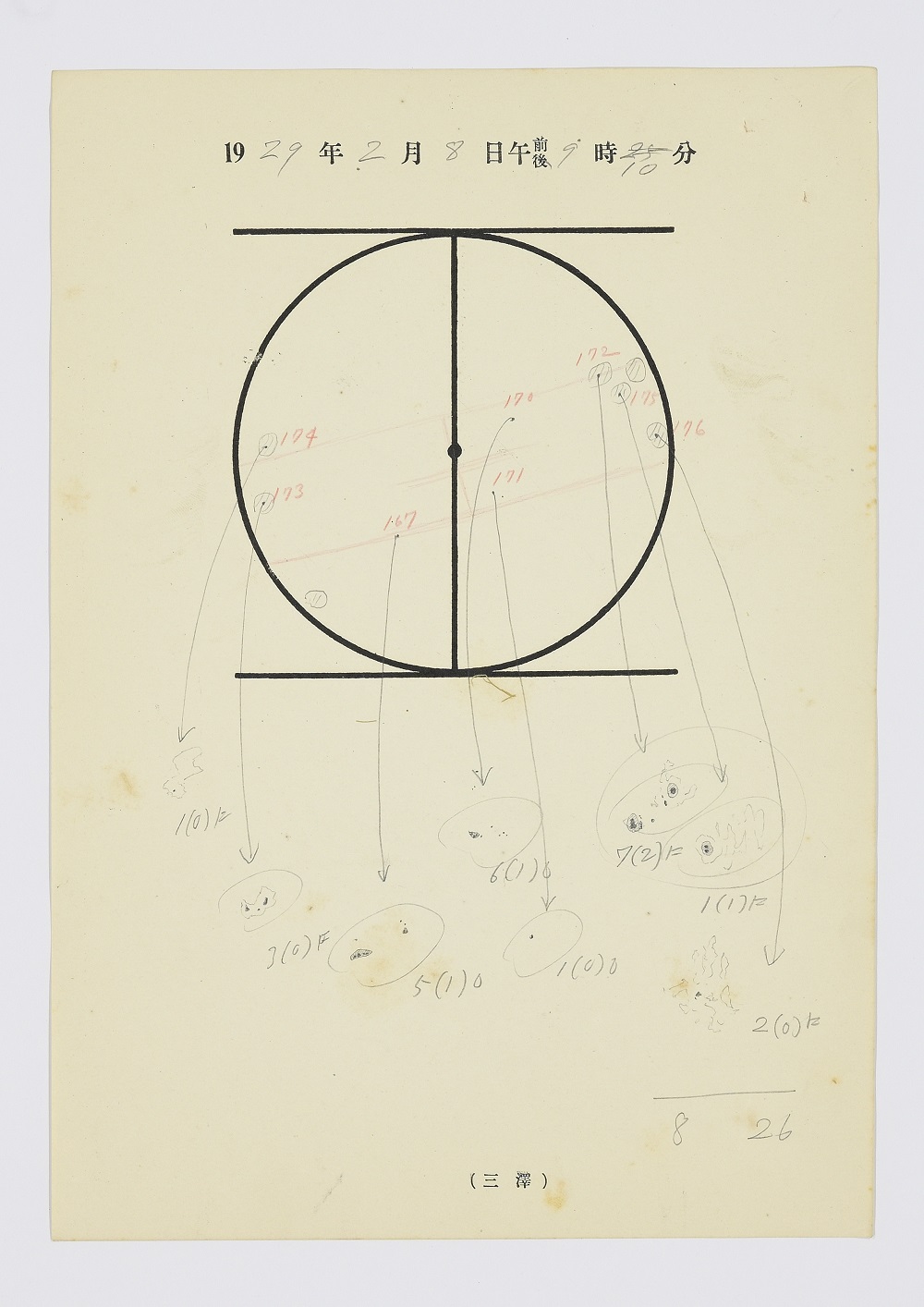

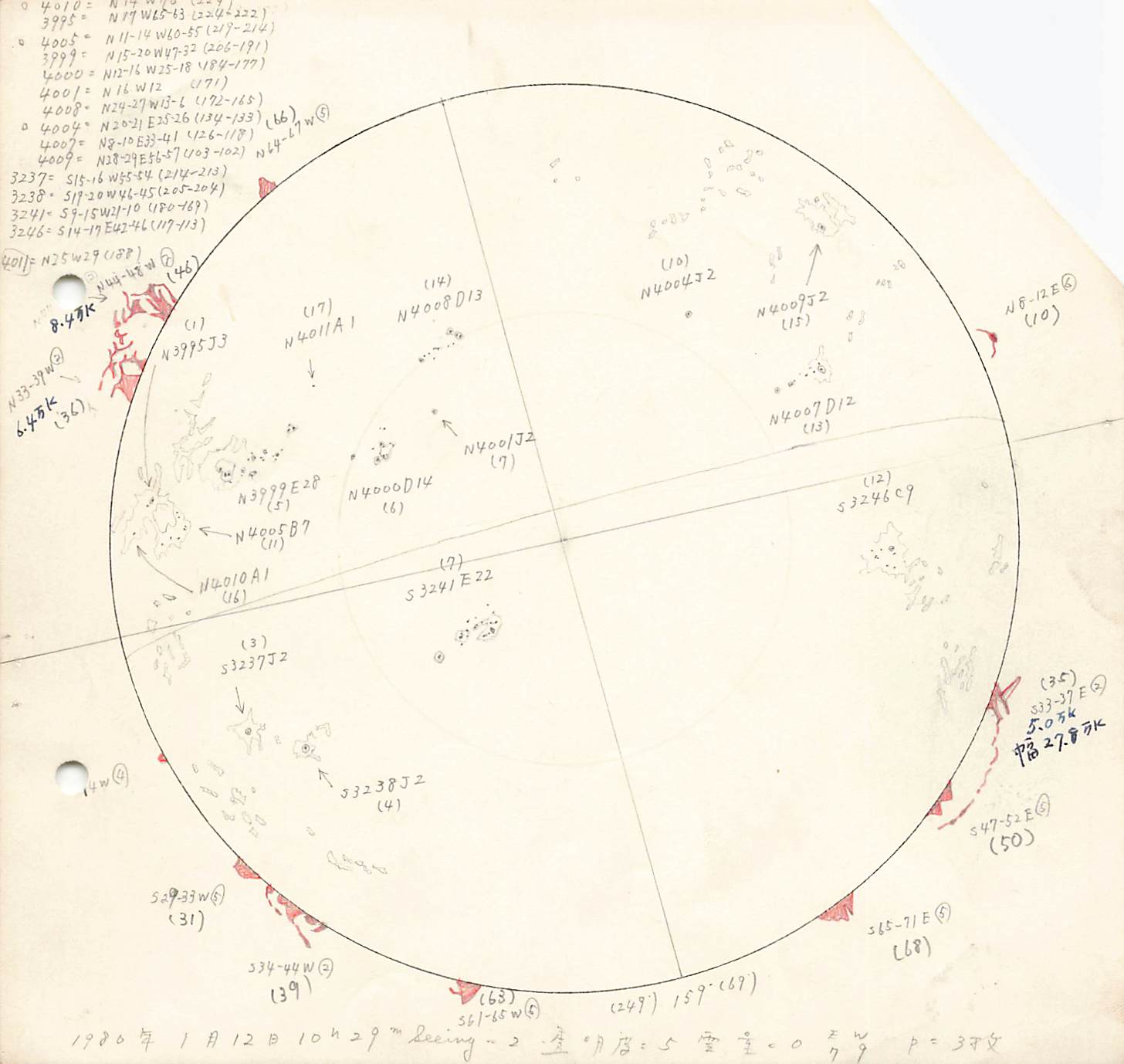

| △三澤勝衛 太陽観測スケッチ (諏訪清陵高校 蔵) |

|

|

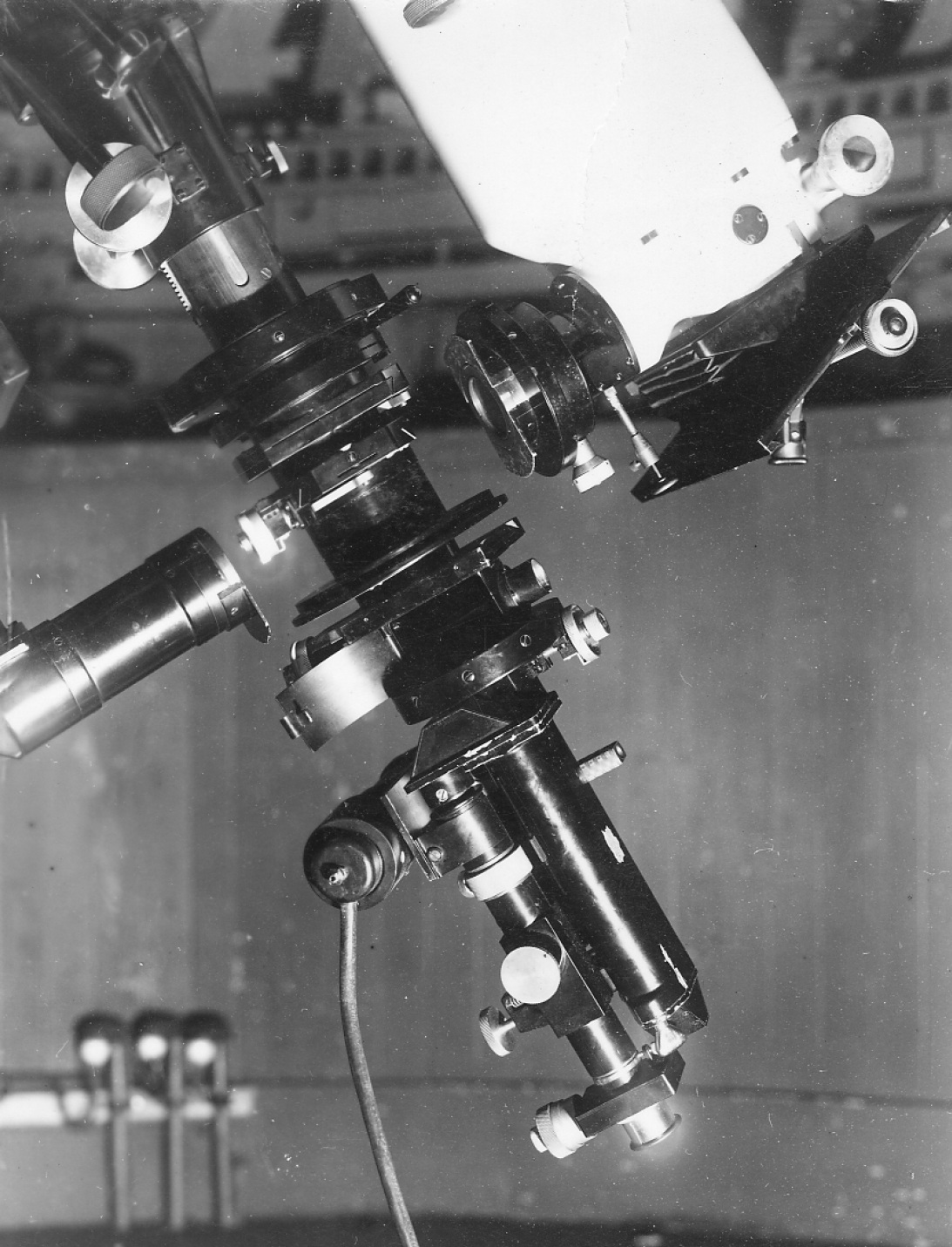

| △三澤勝衛が使用していた望遠鏡 (諏訪清陵高校 蔵) |

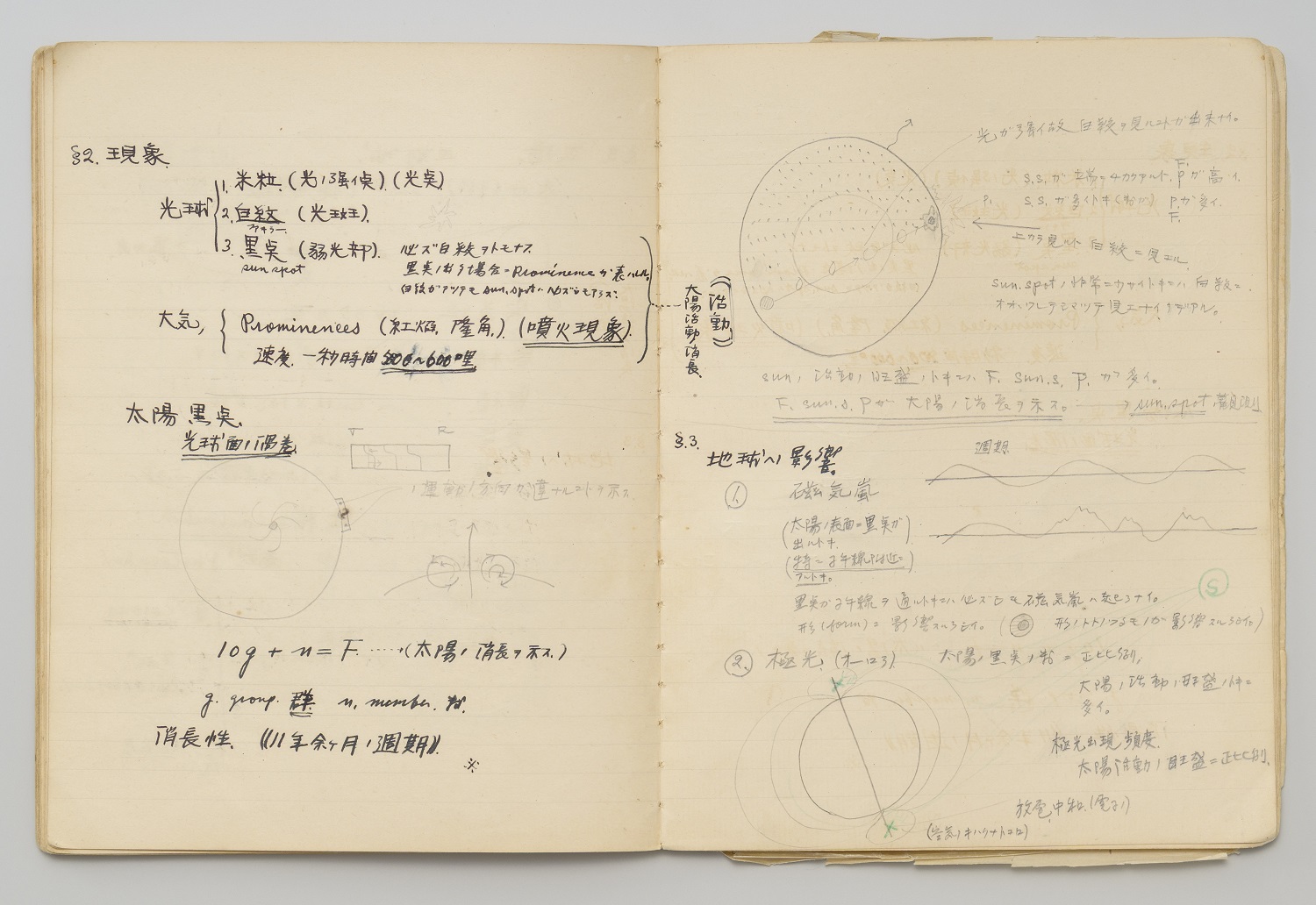

△三澤勝衛の生徒の書いた地理のノート (諏訪清陵高校 蔵) |

|

|

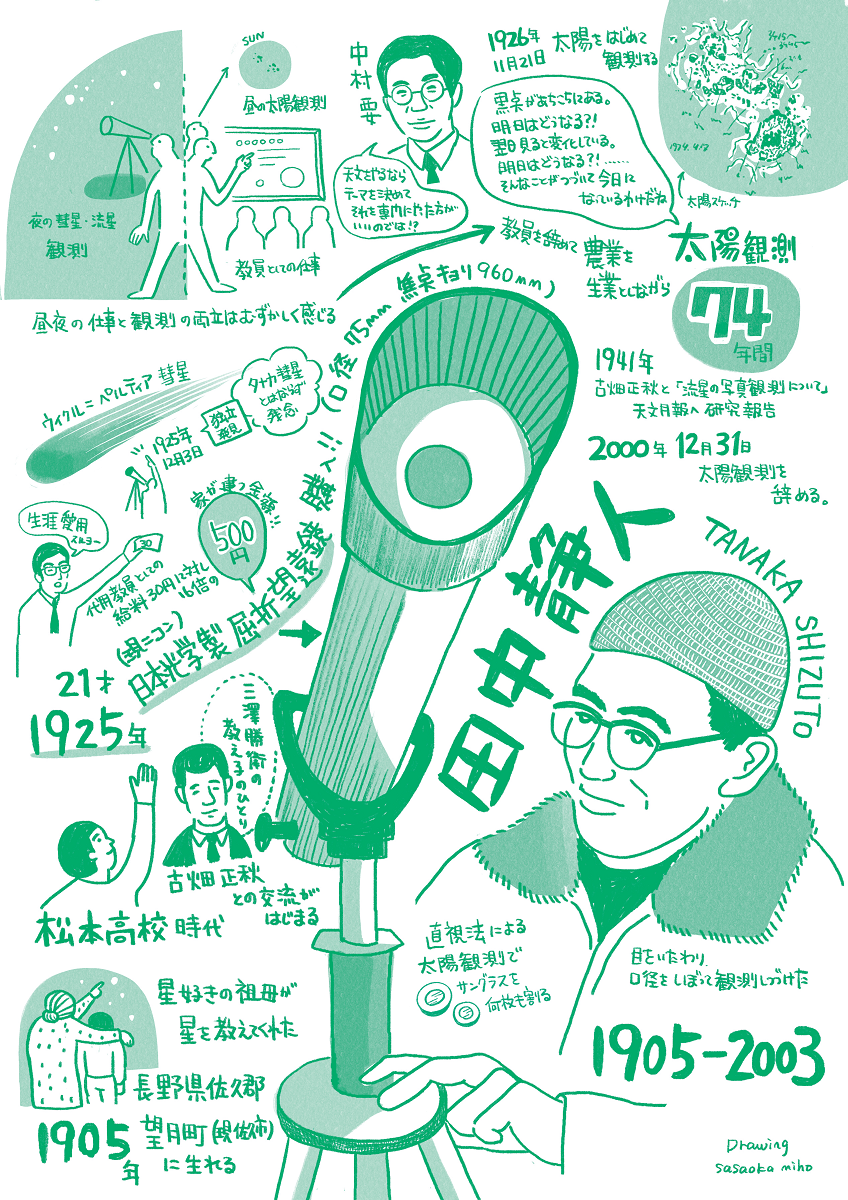

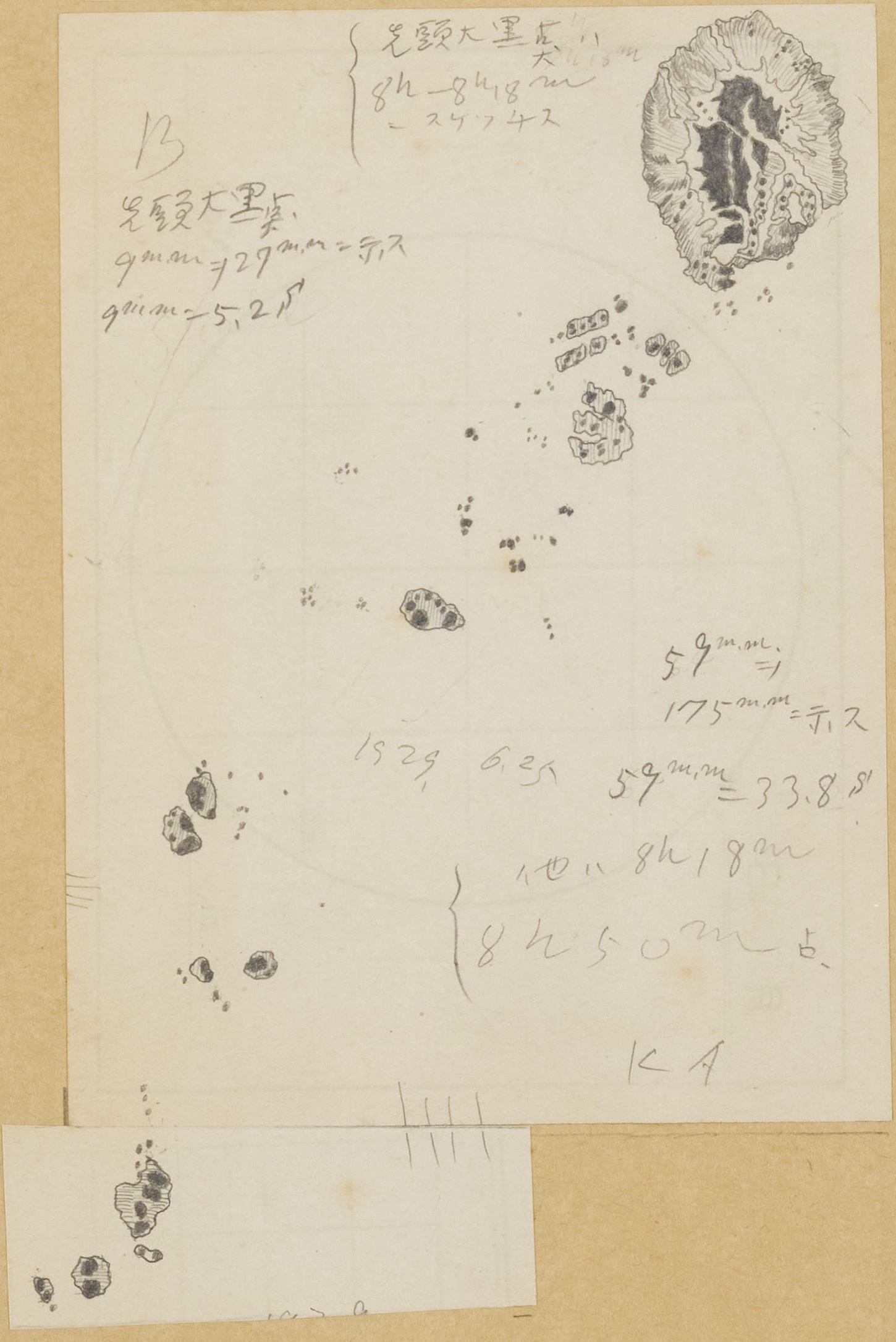

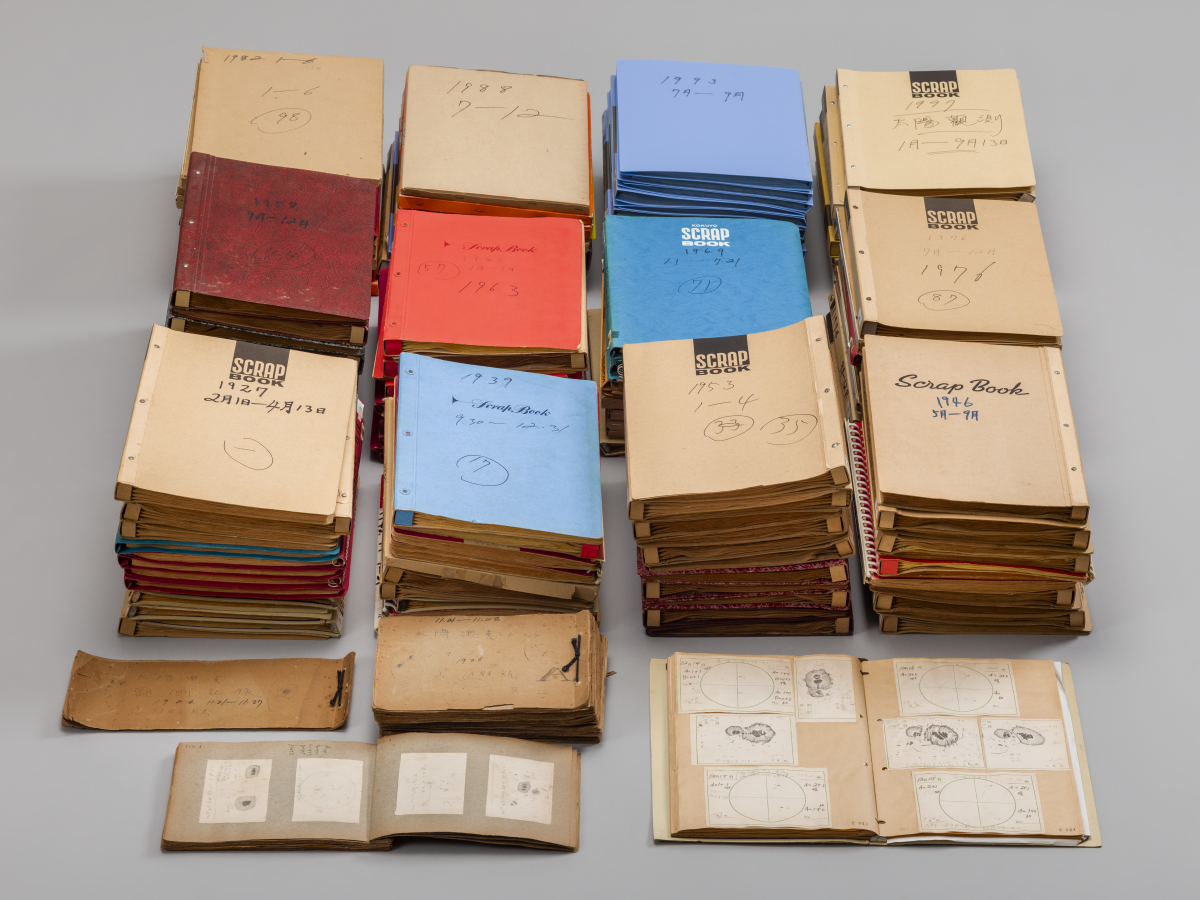

| △田中静人 太陽黒点スケッチ (長野市立博物館 蔵) |

|

|

| △田中静人が使用していた望遠鏡 (長野市立博物館 蔵) |

△田中静人 太陽黒点スケッチ(全体) (長野市立博物館 蔵) |

|

|

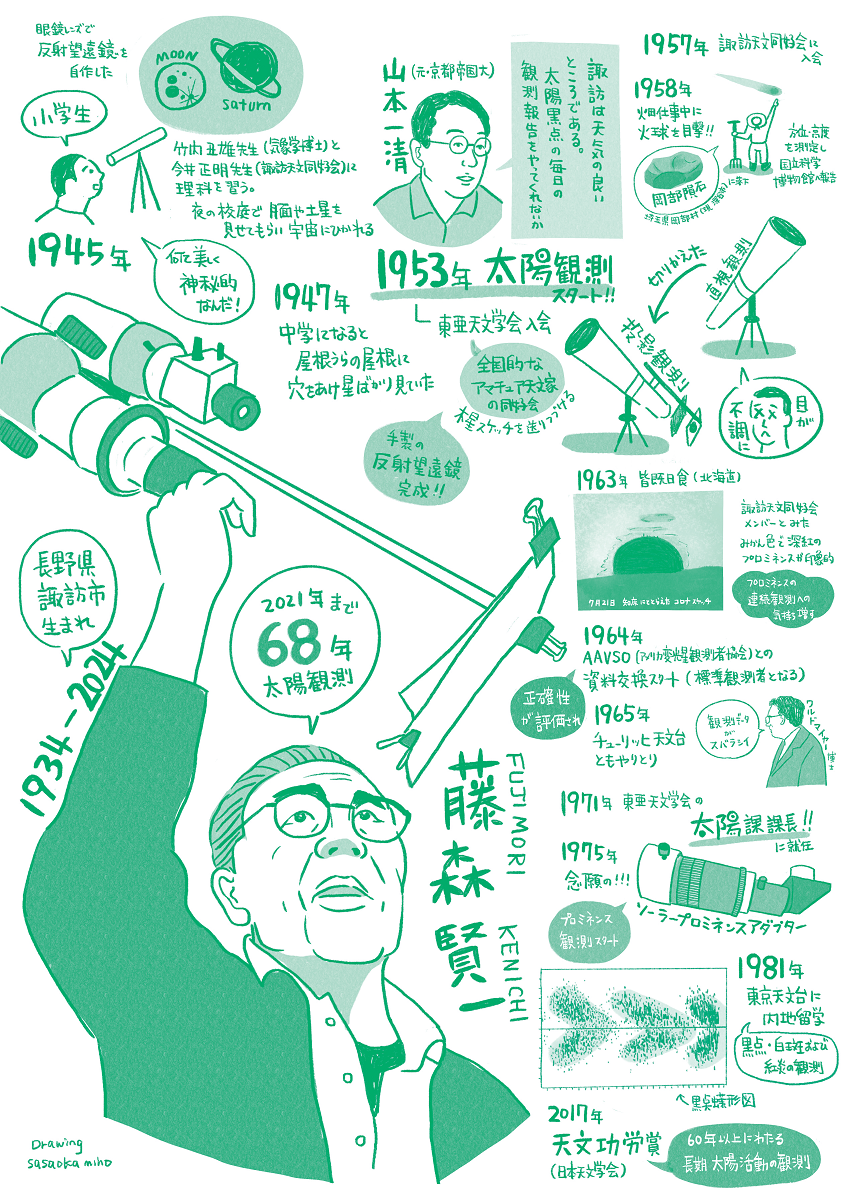

| △藤森賢一 太陽黒点スケッチ (個人蔵) |

|

|

| △野辺山へリオグラフ模型 | △乗鞍コロナ観測所で 使われていた直視分光器 (国立天文台 蔵) |