ホーム > 子育て・教育 > ながの子育て > 乳幼児健診・子どもの予防接種 > 子どもの予防接種 > 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種

更新日:2025年8月7日

ここから本文です。

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種

予防接種法が改正されたことにより、平成25年4月1日から法律に基づく定期接種として実施しています。この予防接種を受けるに当たっては、以下の説明を読み、効果や副反応などを理解したうえで接種してください。疑問等がある場合は、かかりつけ医や長野市保健所健康課へお問い合わせください。

- 厚生労働省リーフレット「小学6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ」(概要版)(PDF:5,904KB)

- 厚生労働省リーフレット「小学6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ」(詳細版)(PDF:7,221KB)

- 厚生労働省リーフレット「高校1年相当(今年4月1日時点で15歳)の女の子と保護者の方へ」(PDF:1,066KB)

子宮頸がんについて

子宮頸がんは、子宮頸部(子宮の入り口付近)にできるがんです。日本では年間約11,000人が罹患し、約2,900人が死亡していると報告されています。すべての年代の女性がかかる可能性があり、近年では20~30歳代で増加傾向にあります。

この病気は、発がん性のある(高リスク型)ヒトパピローマウイルス(HPV)の持続的な感染が原因となって発症します。HPVに感染すること自体は特別なことではなく、性交経験がある女性であれば誰でも感染する可能性があります。感染しても、多くの場合は症状のないうちに自然に排除されてしまいますが、排除されずに長期間感染が続くと、一部のケースで数年から十数年かけて前がん病変(がんになる前の異常な細胞)の状態を経て、子宮頸がんを発症すると考えられています。

予防接種について

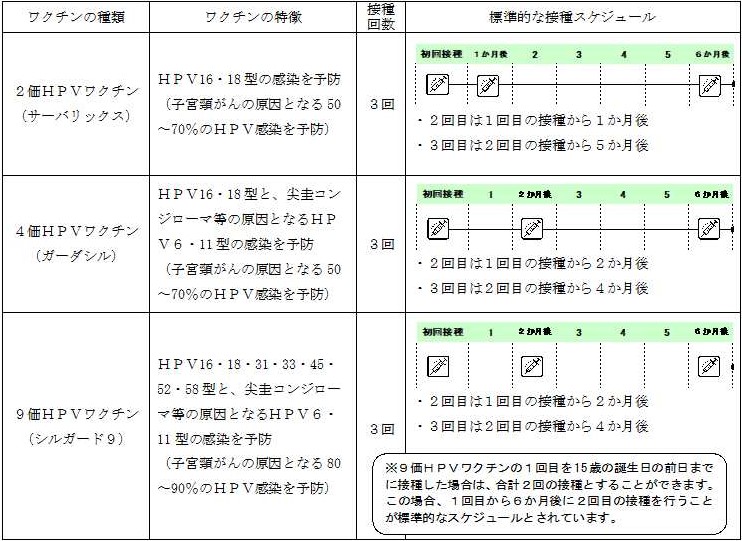

100種類以上の型のあるHPVの中で、子宮頸がんの50~70%は16、18型が原因とされており、2価HPVワクチン(サーバリックス)と4価HPVワクチン(ガーダシル)は、この2種類のHPV感染予防に優れた効果を発揮します。9価HPVワクチン(シルガード9)は、16型、18型に加え、ほかの5種類のHPV感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。なお、HPVワクチンは、子宮頸がんの前がん病変を予防するためのものですが、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。いずれにしても、子宮頸がんの予防には、接種に加え子宮頸がん検診の受診や性感染症の予防に注意することが重要です。

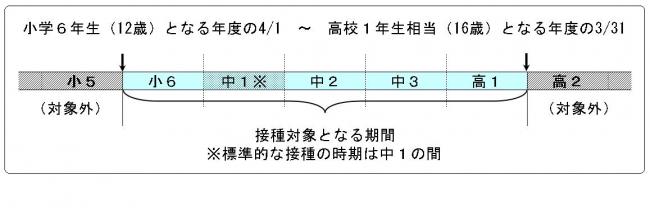

接種対象者

小学6年生~高校1年生の学年に相当する年齢の女性

接種対象となる期間

小学6年生~高校1年生の学年に相当する期間(下図参照)

接種費用

無料

※対象年齢外での接種、規定の回数である3回を超えた接種は有料

※16歳となる年度の末日までに規定の回数の接種を完了できなくても、それまでに行った接種は無料

実施場所

持ち物

- 母子健康手帳

- 予診票

- 2回目、3回目の接種の方は接種済証(母子健康手帳に接種済印がある場合は不要)

使用するワクチン

使用するワクチンは3種類あります。

※接種スケジュールにおける「〇か月後」などの数え方については次のとおりです。

2か月後・・・2か月後の同日(例:4月1日接種→6月1日に接種)

4か月後・・・4か月後の同日(例:6月1日接種→10月1日に接種)

※標準的なスケジュールにより接種を受けることができない場合は、長野市保健所健康課(電話:026-226-9964)までご相談ください。

予防接種を受けることができない場合

- 明らかに発熱(37.5℃以上)をしている方

- 重い急性疾患にかかっている方

- HPVワクチンに含まれる成分によって、アナフィラキシー(※)を起こしたことがある方

- その他、医師が予防接種を受けないほうがよいと判断した場合

※接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のこと。汗がたくさん出る、顔が急にはれる、全身にひどいじんましんが出るほか、吐き気、おう吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるような、はげしい全身反応のことです。

予防接種を受ける際に注意を要する場合

- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けている方

- 過去に予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた方及び発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた方

- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方

- 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる方

- HPVワクチンに含まれる成分に対して、アレルギーを起こすおそれのある方

ワクチン接種上の注意点

- 原則は同じ種類のワクチンで接種することをお勧めしますが、2価HPVワクチンまたは4価HPVワクチンを1回または2回接種した方が、途中から9価HPVワクチンを接種(交互接種)することもできます。交互接種を希望する場合は、接種医と十分に相談したうえでご判断ください。

- 2価HPVワクチンと4価HPVワクチン同士の交互接種については、原則認められていません。

- 接種時には、必ずお子さんの健康状態について責任をもって答えられる保護者の方が付き添ってください。保護者同伴でない場合、接種することができないことがあります。

- 接種の際の痛みが他の予防接種より強く、接種後に血管迷走神経反射(針が刺さることへの恐怖や痛みなどによるストレス)として失神があらわれることがあるため、他の予防接種を同時に行うことはできる限り控えてください。

- 接種の時点ですでに感染しているHPVを排除したり、すでに発症しているHPV関連の病変の進行を予防する効果は期待できません。

- 接種は定期的な子宮頸がん検診の代わりとなるものではありません。接種に加え、子宮頸がん検診を受診したり、性感染症の予防に注意することが重要です。

- これまでの試験から、ワクチン接種により自然感染で獲得する数倍量の抗体を、少なくとも12年維持することが確認されております。いずれのワクチンも誕生してからわずかな期間しか経過しておらず、これまで有効期間は随時更新されています。

- HPVワクチンに関するQ&A(厚生労働省ホームページ:新しいウィンドウが開きます)

- ワクチン接種についての相談窓口(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

ワクチン接種後の注意

接種後に、注射による痛みや心因性の反応等による失神があらわれることがあります。失神による転倒を避けるため、接種後30分程度は体重を預けることのできる背もたれのあるソファに座るなどして様子を見るようにしてください。

副反応

副反応とは、予防接種後、一定の期間内にみられる身体的反応のことで、HPVワクチンの副反応としては、注射部位の疼痛、発赤等の局所症状のほか、全身性の症状として、疲労、筋痛、頭痛、胃腸症状(おう吐、下痢等)、関節痛、発疹、発熱等が報告されており、まれに、ショック、アナフィラキシー様症状等があります。また、痛み、恐怖、興奮などに引き続く血管迷走神経反射(針が刺さることへの恐怖や痛みなどによるストレス)と考えられる失神の報告もあります。

現在報告されている副反応は、他のワクチンよりも報告頻度が高い傾向のものもありますが、その多くは血管迷走神経反射によると思われる一過性の失神によるものです。定期的に開催されている専門家による会議では、これまでの発生状況を踏まえ、接種の中止等の措置は必要ないとの評価を受けています。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく定期の予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料が支給されます。

給付申請の必要が生じた場合には、長野市保健所健康課までご相談ください。

- 予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ:新しいウィンドウが開きます)

子宮頸がん検診について

子宮頸がんの早期発見のため、20歳を過ぎたら定期的に検診を受診しましょう。

長野市では、20歳以上の方を対象に子宮頸がん検診を実施しています。

HPVワクチンのキャッチアップ接種について

キャッチアップ接種の詳細は別ページをご覧ください。

お問い合わせ先