ホーム > 子育て・教育 > ながの子育て > 乳幼児健診・子どもの予防接種 > 子どもの予防接種 > 予防接種の種類とスケジュール

更新日:2025年6月27日

ここから本文です。

予防接種の種類とスケジュール

予防接種は感染症予防のために行うものです。

大切な健康を守るためにも、みんなが予防接種を受けましょう。

予防接種の実施について

長野市では、年間を通じて個別に指定医療機関で実施しています。

接種対象年齢内のなるべく早い時期に受けましょう。

実施方法

指定医療機関で個別接種

指定医療機関一覧(PDF:103KB)

※ワクチンの準備の都合上、必ず事前に医療機関へ連絡してください。

※医療機関の希望により、一覧に掲載されていない医療機関があります。

持ち物

- 母子健康手帳

- 予診票

予診票

予診票は、「赤ちゃんのしおり」または「予防接種と子どもの健康」に綴じ込まれています。

※Hib、DT、日本脳炎第2期、子宮頸がんは綴じ込こまれていませんので、取扱いについては各予防接種別のページをご覧ください。

お手元にない場合は、お手数ですが母子健康手帳をお持ちの上、お近くの保健センター(信州新町支所・中条支所含む)、市役所健康課窓口または長野市保健所健康課にお越しください。必要部数の予診票をお渡しします。

※若穂保健ステーションおよび豊野保健センターでは取り扱っていません。

お問い合わせ

長野市保健所健康課感染症対策担当

電話026-226-9964

転出等により住所変更をした場合の予防接種

長野市から市外へ転出した場合

長野市の予防接種予診票(左上に「長野市」と印字されている予診票)は、転出日から使用できません。予防接種の受け方については、転出先の市町村等にお問い合わせください。

長野市内で転居した場合

長野市の予防接種予診票をお使いいただけます。予診票には新しい住所を記入してください。

予防接種別対象年齢及び接種方法

- 小児用肺炎球菌

- B型肝炎

- ロタウイルス

- ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib

- BCG(結核)

- MR(麻しん・風しん)

- 水痘

- 日本脳炎

- 子宮頸がん

- 任意予防接種について

- 65歳以上の方を対象とする予防接種

1.小児用肺炎球菌

令和6年10月1日から、原則として小児用肺炎球菌予防接種に使用するワクチンが「15価ワクチン」から「20価ワクチン」に変わりました。

なお、過去に「15価ワクチン」を接種した人で、まだ全ての接種が完了していない人は、途中から「20価ワクチン」には変更せずに、残りの接種も「15価ワクチン」を使用し接種を完了させてください。

対象年齢

生後2か月~5歳未満

接種回数

1回目接種時の年齢(月齢)によって接種回数が異なります。

各年齢(月齢)での接種スケジュールは次のとおりです。

(1)生後2か月以上7か月未満で接種を始めるお子さんの場合

27日以上の間隔で1歳になるまでに3回、3回目終了後60日以上の間隔で1歳以降に1回接種(標準的な時期として、生後12か月(1歳)~15か月の間)

(2)生後7か月以上1歳未満で接種を始めるお子さんの場合

27日以上の間隔で1歳1か月になるまでに2回、2回目終了後60日以上の間隔で1歳以降に1回接種

(3)1歳以上2歳未満で接種を始めるお子さんの場合

60日以上の間隔で2回接種

(4)2歳以上5歳未満で接種を始めるお子さんの場合

1回接種

【参考:接種スケジュール図(PDF:63KB)】

2.B型肝炎

対象年齢

1歳未満

定期接種の対象は平成28年4月1日以降に生まれた人で、1歳の誕生日の前日まで受けることができます。

母子感染予防として、B型肝炎ワクチンを接種している人は対象外です。

接種回数

27日(4週)以上の間隔で2回、さらに1回目の接種から139日(20週)以上経過した後に1回、合計3回接種します。

3.ロタウイルス感染症

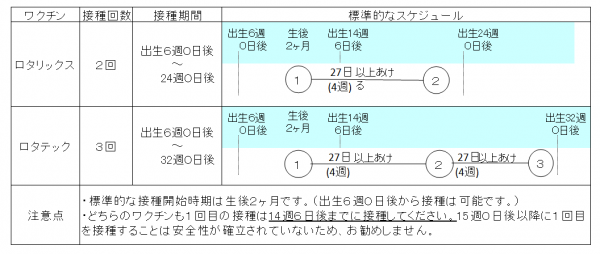

ワクチン

ロタリックス:経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(1価)

ロタテック:5価経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(5価)

※どちらかのワクチンを選び、原則同じワクチンで決められた回数を接種してください。

※2種類のワクチンの有効性は同等と考えられています。

対象年齢

ロタリックス:出生6週0日後~出生24週0日後まで

ロタテック:出生6週0日後~出生32週0日後まで

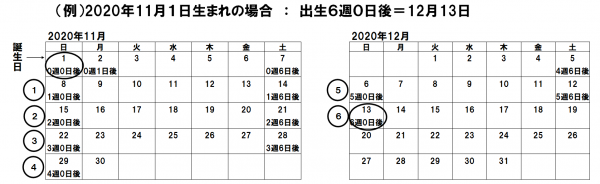

※日数の数え方について

出生〇週▲日後=出生日(誕生日)の翌日を出生0週1日後として算出します。

接種回数

ロタリックス:27日(4週)以上の間隔をあけて、2回接種します。

ロタテック:27日(4週)以上の間隔をあけて、3回接種します。

※どちらのワクチンも1回目の接種は14週6日後までに接種してください。15週0日後以降に1回目を接種することは、安全性が確立されていないためお勧めしません。

関連リンク

厚生労働省「ロタウイルスワクチンに関するQ&A」(外部サイトへリンク)

4.ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib

令和6年4月1日から、新たに5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)が定期接種に導入され、令和6年4月1日以降に、ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hibの予防接種を開始する場合は、5種混合ワクチンの使用が基本となります。

4種混合ワクチン(DPT-IPV)の販売終了に関する対応について

5種混合ワクチンが定期接種に導入されたことに伴い、4種混合ワクチンの製造販売が終了します。すでに4種混合ワクチンとHibワクチンで接種を開始し、それぞれ既定の回数を接種していない場合は、5種混合ワクチンに切り替えて接種を行うことができます。各ワクチンの接種回数に応じて、以下を参考に接種を進めてください。

5種混合(DPT-IPV-Hib)

第1期として、ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hibの混合ワクチンを接種します。

対象年齢

生後2か月~7歳6か月未満

接種回数

合計4回

20日~56日の間隔で3回、3回目終了後6~18か月の間に1回接種

DT(ジフテリア・破傷風)

第2期として、ジフテリア・破傷風の混合ワクチンを接種します。

対象年齢

11歳~13歳未満

接種回数

1回

予診票

11歳になる誕生月の翌月に郵送します。

3種混合ワクチン(DPT)・不活化ポリオワクチン(IPV)

過去に3種混合ワクチンまたは不活化ポリオワクチンを接種された方で、第1期の接種を完了していない場合は、健康課感染症対策担当までお問い合わせください。

5.BCG(結核)

対象年齢

生後3か月~1歳未満(標準として生後5か月~8か月未満)

接種回数

1回

6.MR(麻しん・風しん)

疾患について

麻しん

麻しん(はしか)は、発熱や発疹などを主な症状としますが、肺炎や中耳炎、まれに重い脳症を合併することがあります。また、麻しんにかかった人の1,000人に1人が死亡するともいわれている怖い病気です。

風しん

風しんも発熱や発疹を特徴としますが、子どもの場合は数日で治ってしまうことも多い比較的軽い病気です。しかし、妊娠20週までの女性が感染すると、胎児の目や耳、心臓などに先天性の病気(先天性風しん症候群)を発症する可能性が高くなります。

予防するためには

麻しんや風しんのウイルス感染を防ぐためには、ワクチン接種が有効です。特に麻しんウイルスの感染力は非常に強力で、手洗いやマスクでは予防できないことから、ワクチンによる予防接種が最も有効な予防法ですので、忘れずに接種してください。

対象年齢

- 第1期:1歳~2歳未満

- 第2期:小学校就学前1年の間(幼稚園または保育園の年長相当)

令和6年度の定期接種対象者の方への対応

一部メーカーによるMRワクチンの出荷停止の影響により、定期接種対象期間内に接種を受けられなかった方がいることから、以下の対象者は、令和9年3月31日までに接種を行えば定期接種対象期間を超えていても定期接種として認められます。

- 第一期:令和6年度内に2歳に達した方で、MRワクチンを接種できなかった方

- 第二期:令和6年度の対象者(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ)であって、MRワクチンを接種できなかった方

接種回数

各期に1回

関連リンク

大人の風しん予防接種

平成31年(2019年)4月から、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、風しんの抗体検査及び予防接種を無料で実施いたします。詳細は別ページとなります。

関連リンク

厚生労働省「風しんの追加的対策について」(外部サイトへリンク)

7.水痘

対象年齢

1歳~3歳未満

- 水痘にかかったことのある人は、対象外です。

接種回数

3か月以上の間隔(標準として6~12か月)をあけて2回

- 既に任意接種をした人は、接種した回数分を接種したものとみなします。

関連リンク

8.日本脳炎

日本脳炎定期予防接種対象者拡大について

国からの通知に基づき、従来の対象年齢である第1期(3歳以上7歳6か月未満)及び第2期(9歳以上13歳未満)に加え、20歳未満の方(ただし、平成17年4月2日から平成19年4月1日に生まれた方が対象で、20歳の誕生日の前日まで接種を受けることが可能)についても、特例措置として日本脳炎第1期の不足回数分及び第2期分の接種を受けることが可能となりました。

対象年齢及び接種方法

第1期

対象年齢は3歳から7歳6か月未満で、6日から28日の間隔で2回接種(標準的な接種時期:3歳)し、2回目終了後、おおむね1年あけて1回接種(標準的な接種時期:4歳)

第2期

対象年齢は9歳から13歳未満で、対象年齢内で1回接種(標準的な接種時期:9歳)

特例措置について

対象年齢は平成17年4月2日から平成19年4月1日に生まれた人

平成17年の勧奨差し控えにより接種機会を逃した方について、上記の第1期及び第2期の接種方法で接種できなかった場合は、定期接種として接種を受けることができます(20歳の誕生日の前日まで。)。接種方法などご不明な点がございましたら、健康課感染症対策担当までお問い合わせください。

予診票

(1)日本脳炎第1期(3歳~7歳6か月未満のお子さん)

「赤ちゃんのしおり」に綴じ込まれている予診票をご使用ください。

(2)日本脳炎第2期(9歳~13歳未満のお子さん)

9歳になる誕生月の翌月に郵送します。

(3)日本脳炎特例措置の対象の方

予診票をお持ちでない場合には、お手数ですが母子健康手帳をお持ちの上、お近くの保健センター(信州新町支所・中条支所含む)、市役所健康課窓口または長野市保健所健康課にお越しください。必要部数の予診票をお渡しします。また、医療機関に備え付けてある予診票を使用することも可能です。

※若穂保健ステーションおよび豊野保健センターでは取り扱っていません。

関連リンク

9.子宮頸がん

子宮頸がん予防接種に関する詳細については、別ページとなります。

10.任意予防接種について

おたふくかぜ予防接種

平成31年4月から、1歳以上2歳未満のお子さんを対象に「おたふくかぜ予防接種」の接種費用を一部助成しています。

助成を受けるには事前申請が必要です。助成を希望される方は、保健センター、信州新町支所、中条支所、市保健所健康課窓口へ、母子健康手帳及び認印を持ってお越しください。

詳細については、別ページとなります。

おたふくかぜ(任意接種)の予防接種費助成(別のページが開きます)

その他

市内の任意予防接種実施医療機関については、『ながの医療情報ネット』の「医療機能でさがす」から「対応することができる予防接種」にてご確認ください。

料金等詳細については、各医療機関にお問い合せください。

11.65歳以上の方を対象とする予防接種

65歳以上の方を対象とする予防接種の詳細については、別ページとなります。

お問い合わせ先