更新日:2025年3月14日

ここから本文です。

松代城の調査

松代城跡の調査

築城から廃城まで300年余りの歴史を歩んだ松代城も、明治以降の著しい改変により、城としての景観を失っていました。史跡指定を受けたときには、本丸石垣や新堀、土塁の一部が残るのみでした。

現在、松代城の復元整備のため、様々な調査を行っています。

史料調査

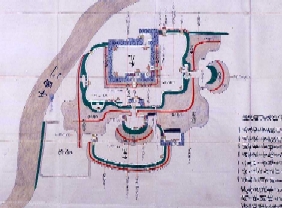

松代城を記載した絵図史料は比較的豊富に残っていました。石垣や堀の修理箇所を記載した縄張図や建物の寸法を記載した平面図・姿図、城の景観を描いた眺望図など様々なものがあります。

史料調査では、松代城に関わる記載のある古文書の解読や、絵図資料の収集・調査によって、城全体の縄張りや、古環境の想定を行っています。

発掘調査

発掘調査では、土層の堆積状況や遺物の出土状況から、城郭遺構の正確な位置確認や、古環境の想定を行っています。史料調査結果から想定される縄張り図をもとに調査区を設定します。

第1期整備に伴う発掘調査では、本丸や二の丸にあった御殿や門などの礎石(建物の基礎石)や、地表下深くまで続く石垣、内堀にかかっていた橋の橋脚などを確認しました。また、当時の建物に関係する瓦や釘、木材のほか、土器や陶磁器など生活に密着した道具類も出土しました。

石垣調査

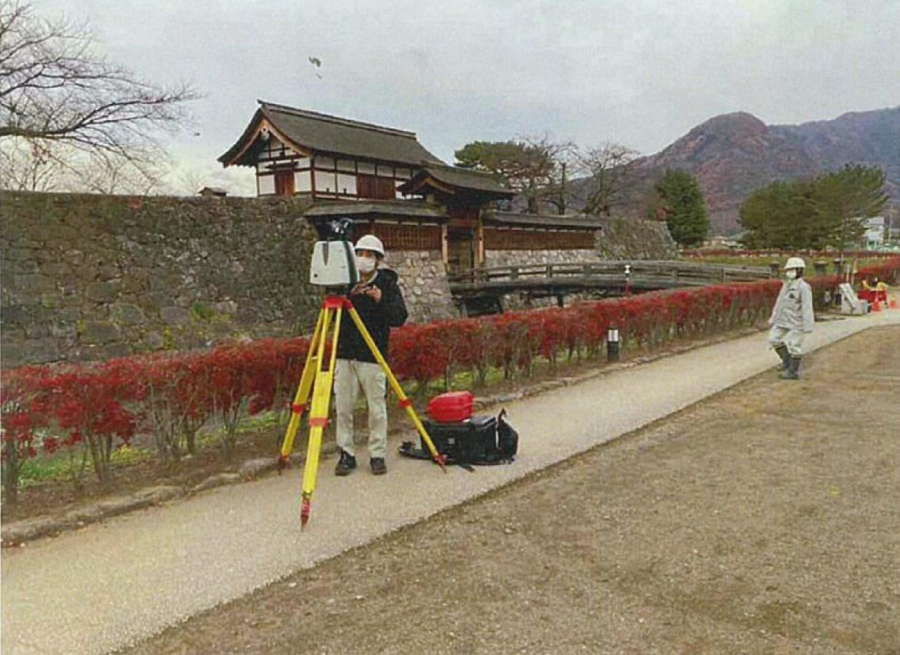

石垣基本調査として、写真測量と3次元レーザー計測により、石垣の立面図や断面図だけでなく、3次元モデルやオルソ画像の作成を行っています。また、作成したデータと、史料調査や発掘調査の成果などを統合した「石垣カルテ」の作成も行います。

「石垣カルテ」には、石垣の高さや幅などの基本情報をはじめとして、石垣全体の変状や個々の石の状態(割れ、欠けなど)についての詳細な情報が組み込まれます。カルテは石垣形状の記録保存だけでなく、石垣が崩落した際の復旧資料として活用することができます。

『信濃國川中嶋松代城石垣築直堀俊窺絵図』(寛保2年・1742)真田宝物館蔵

太鼓門前橋の橋脚(発掘調査により出土)

石垣調査(測量)の様子

お問い合わせ先