ホーム > 特別展・企画展

|

|

△黒漆塗縦矧桶側胴具足 (くろうるしぬりたてひきおけがわどうぐそく) 佐久市教育委員会 蔵 戦国大名・伊達政宗が用いたことで特に知られた姿である。兜の前立が特徴的である。仙台藩で好まれた具足。関東でも流行した。本資料の伝来の経緯などは不明。 |

△鉄銀箔押桶側腰取二枚胴童具足 (てつぎんぱくおしおけがわこしとりにまいどうわらべぐそく) 佐久市教育委員会 蔵 小ぶりな具足であるので子供用の具足と思われる。江戸時代の作例。銀箔押白糸威の華やかな仕立て。 |

|

|

△黒漆塗本小札萌黄白段威大鎧 (くろうるしぬりほんこざねもえぎしろだんおどしおおよろい) 佐久市教育委員会 蔵 江戸時代の終わりころに流行した、復古調の鎧である。威糸は近代の補修と思われる。伝来の経緯はわからない。 |

△藍韋威胸紫裾白腹巻 (あいかわおどしむねむらさきすそしろはらまき) 佐久市教育委員会 蔵 室町時代の腹巻の札板を使って仕立て直している。室町時代の形式を伝える作品。威は後補である。このほか、後補の部分が多い。 |

|

|

△白綾包腹巻・大袖一双 (しらあやつつみはらまきおおそでいっそう) 佐久市教育委員会 蔵 室町時代の腹巻。腹巻は歩兵用の防禦具として発達した胴甲(どうよろい)。胴背面の破損や欠損が甚だしい。 |

△本小札糸緋威二枚胴具足 (ほんこざねいとひおどしにまいどうぐそく) 佐久市教育委員会 蔵 江戸時代の具足。胴は札で仕立てられている。佩盾(はいだて)や脛当は取り合わせかと思われる。 |

|

|

△黒漆塗本小札色々威童具足 (くろうるしぬりほんこざねいろいろおどしわらべぐそく) 佐久市教育委員会 蔵 飯山藩主・本多家の祖が徳川家康から拝領した具足と伝わる。具足始(成人の際に初めて具足を着用する儀式)に着用したと伝わる。なお、兜と頬当は取り合わせの可能性がある。 |

△白糸威紅日の丸紋柄着初具足 (しろいとおどしべにひのまるもんがらきぞめぐそく) 佐久市教育委員会 蔵 上杉景勝をはじめとする上杉家代々の嫡子が具足始に用いた具足。 金色の小札を白糸と緋糸威とし、胴には緋色で日の丸をあしらっている。華やかな具足。 |

|

|

| △青貝微塵塗鉄砲筒 (あおかいみじんぬりてっぽうつつ) 佐久市教育委員会 蔵 上杉家に伝来した。鉄砲筒は大名が参勤交代や旅行などの時、火縄銃を入れて従者が担いだもの。表面を青貝で施す豪華なつくりで、大名道具としてふさわしい。 |

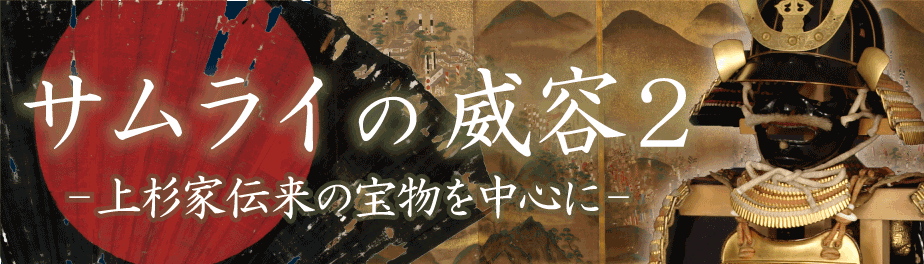

△紫檀矢屏風 (したんやびょうぶ) 佐久市教育委員会 蔵 竹に雀紋が据えてある。上杉景勝が所用したものとある。景勝の最晩年、江戸時代初め(17世紀)のものと想定される。 矢が容易に抜けないことから、室内の調度品として製作されたものであろう。 |

|

|

△黒熊毛逆頬箙 (くろくまげさかつらえびら) 佐久市教育委員会 蔵 箙は矢を入れる武具で腰につけるものをいう。鏃(やじり)をさす方立(ほうだて)と矢をうける中縫苧(なかぬいそ)からなる。 19世紀のものだが、鎌倉時代の作例を模した復古調の箙である。 |

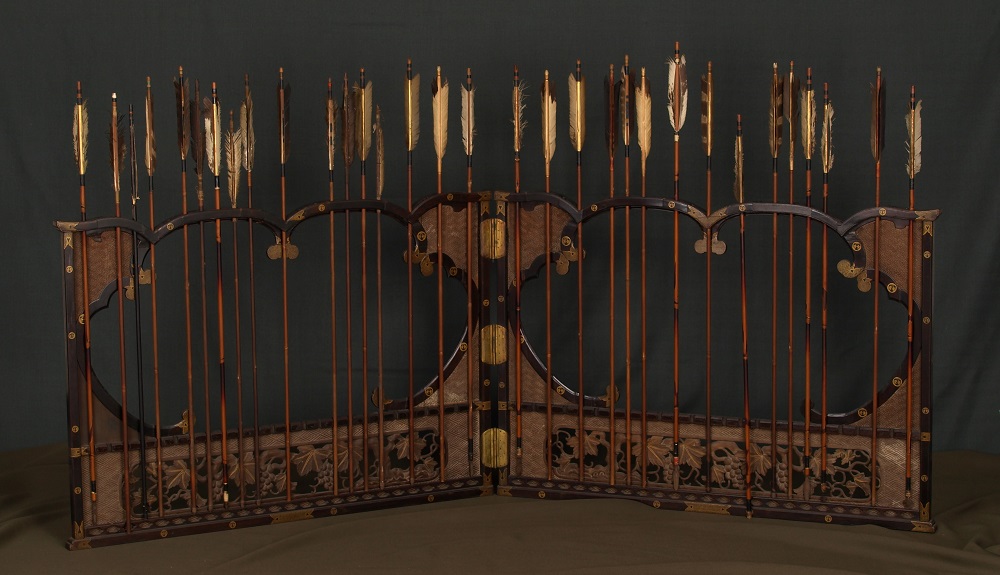

△紺紙金泥 妙法蓮華経 (こんしきんでい みょうほうれんげきょう) 佐久市教育委員会 蔵 紺紙に金泥で妙法蓮華経を記したもの。巻三と巻七の2巻が現存する。経巻の見返しの文字から、相模国(神奈川県)にあった本蓮寺のものであったことがわかる。 その後、上杉家が所有していたものと伝える。 |

|

|

△妙法蓮華経 (みょうほうれんげきょう) 佐久市教育委員会 蔵 室町時代末の作とされる木版刷の妙法蓮華経である。 8巻の揃い。上杉謙信は春日山城内に毘沙門堂を建て、しばしば祈願のために籠った。これはその毘沙門堂に納められていたものと伝わる。 |

△上杉謙信と大日如来・阿弥陀如来像 (うえすぎけんしんとだいにちにょらい・あみだにょらいぞう) 佐久市教育委員会 蔵 大日如来と阿弥陀如来を描き、二尊の上に上杉謙信を配す図柄。甲冑姿の謙信は太刀を佩き、右手に軍配を持ち、薙刀を側にたてる。 作者は米沢藩のお抱え絵師・小田切寒松軒(1690-1774)である。 |

|

|

△堆朱花鳥彫丸盆 (ついしゅかちょうほりまるぼん) 佐久市教育委員会 蔵 上杉謙信所用と伝える堆朱の丸盆。堆朱は中国で流行した彫漆の一種で、朱漆を数百回塗り重ね、これに彫刻するもの。牡丹と尾長鳥が彫られている。安土桃山時代(16世紀)の作品。 |

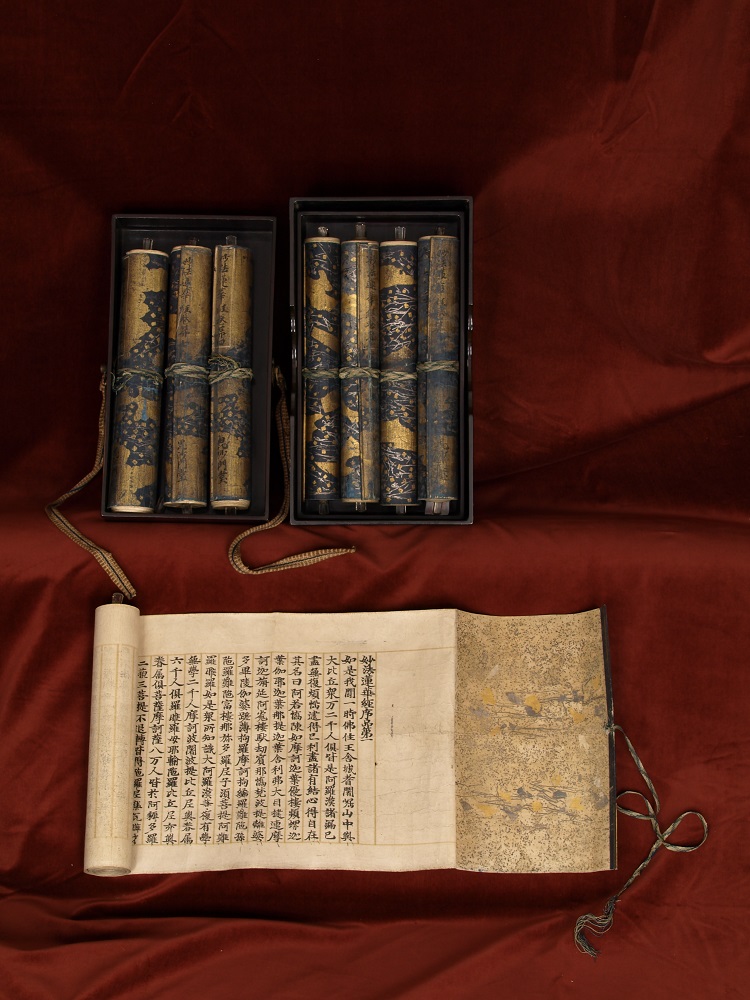

△紺地朱日の丸扇馬標 (こんじしゅひのまるおおぎうまじるし) 佐久市教育委員会 蔵 戦陣で大将の馬のそばに立ててその所在を示すためのもの。本資料は扇型の馬標で、絹地に紺で染色して、朱で日の丸を描いている。骨は竹でできている。 |

|

|

△梅花皮鮫磨出朝鮮鞍 (かいらぎざめとぎだしちょうせんくら) 佐久市教育委員会 蔵 上杉家に伝来したと想定される作品。鞍の表には梅花皮鮫(かいらぎざめ)の皮を貼って磨きだしている。 梅花皮鮫は、坂田鮫の異名。本州中部以南に生息する。朝鮮鞍の実存例として貴重である。 |

△軍旗 紺地日の丸 (ぐんき こんじひのまる) 佐久市教育委員会 蔵 上杉家に伝来した軍旗のひとつ。紺地の長い絹布の上部に朱の日の丸を配している。 状態がよく残されており、上杉謙信の頃の軍旗とは考えにくいが、江戸時代に上杉家で製作されたものとも考えられる。 |

|

|

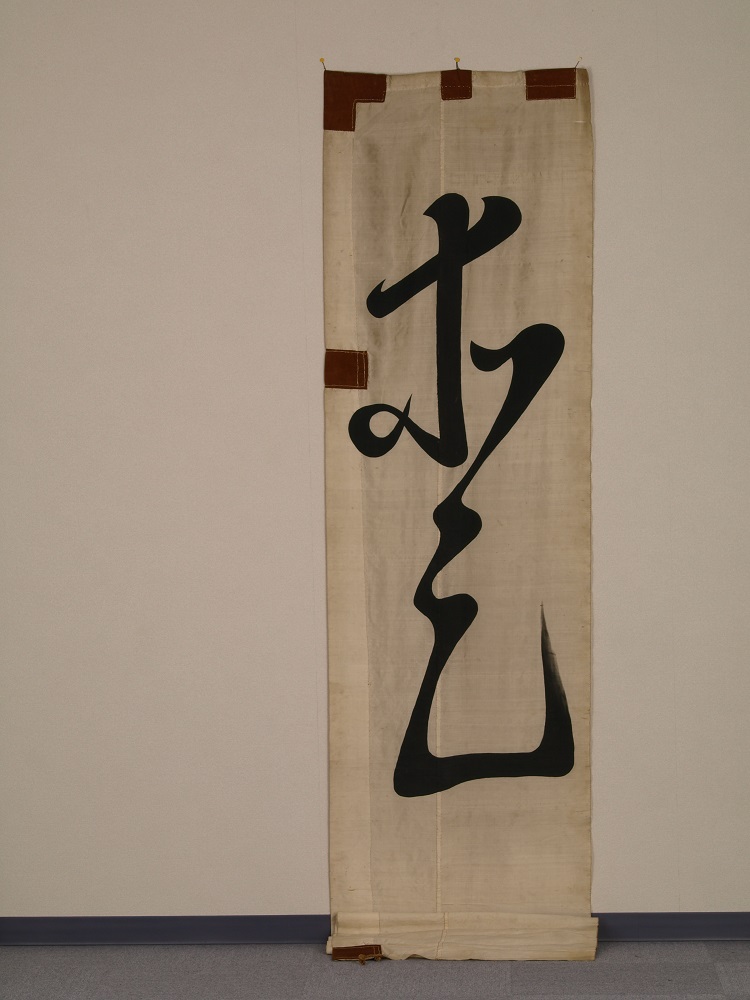

| △軍旗 愛 (ぐんき あい) 佐久市教育委員会 蔵 絹地に草書体で「愛」と墨書されている。軍神の愛宕権現か愛染明王の「愛」であると考えられる。上杉家に伝来したものと想定される。 |

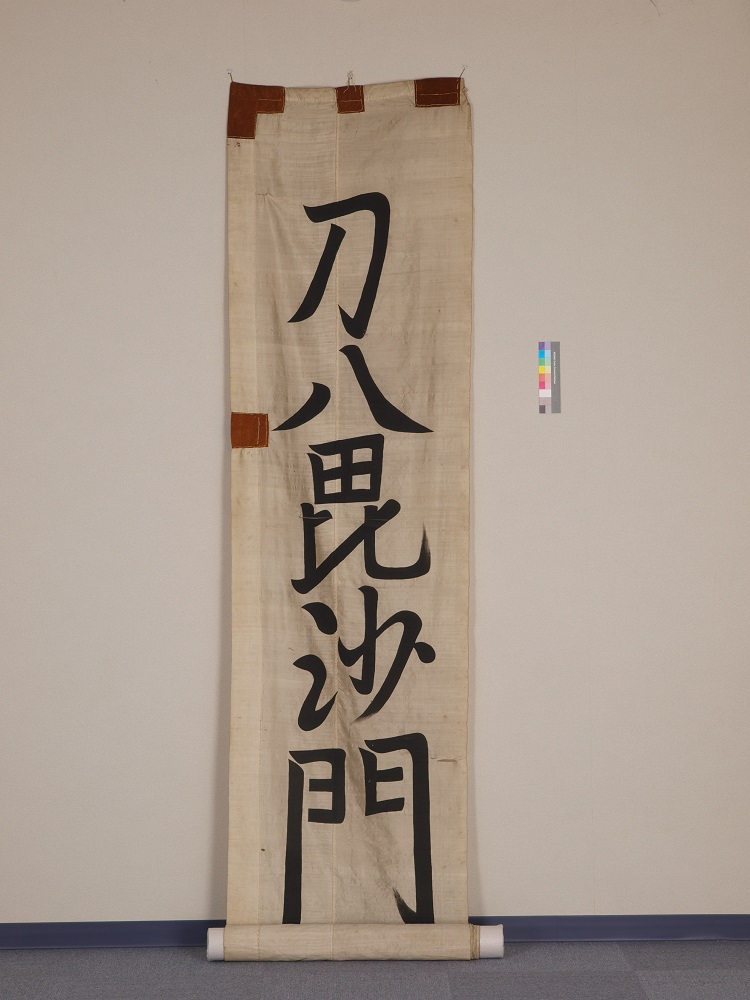

△軍旗 刀八毘沙門 (ぐんき とうはちびしゃもん) 佐久市教育委員会 蔵 絹地に楷書体で「刀八毘沙門」と墨書されている。上杉謙信の信仰との関係が想定される。 本資料は上杉謙信の頃まではさかのぼらない。上杉家に伝来したものと想定される。 |

|

|

△練革黒漆塗日月文軍配団扇 (ねりかわくろうるしぬりじつげつもんぐんばいうちわ) 佐久市教育委員会 蔵 軍配団扇は軍を指揮するために用いた。黒漆塗りで柄は革製。 中央には金箔で日輪を、もう一面には銀箔で月輪を描く。左右には四天王をはじめとして神仏の号を朱書きしている。上杉謙信所用。 |

△黒漆塗朱日の丸軍配団扇 (くろうるしぬりしゅひのまるぐんばいうちわ) 佐久市教育委員会 蔵 黒漆塗りの木製。中央に朱で日の丸、もう一面には銀箔で月輪を描き、銀で縁取りされている。 柄には金梨地に高蒔絵が施され、唐草や上杉家の家紋「竹に雀紋」などが描かれている。 |

|

|

△紙采配 (かみさいはい) 佐久市教育委員会 蔵 上杉家に伝来した采配。軍や陣形を動かす際に約束事の振り方で指揮するのに用いられた。白い采配には防水のための柿渋が塗られている。 一方、黒い采配には金属と房が付いている。本来は金紙であった。実存例として貴重。 |

△床几 (しょうぎ) 佐久市教育委員会 蔵 上杉家に伝来したもの。床几は腰掛の一種で、折りたたむことができるので、軍陣用として用いられた。腰かける部分には皺韋(しぼかわ)を用いている。 |

|

|

△賤ヶ岳合戦図屏風 (しずがたけかっせんずびょうぶ) 佐久市教育委員会 蔵 天正11年(1583)4月の賤ヶ岳の合戦の様子を描いたもの。17世紀後半ごろの作品。織田信長亡き後、羽柴秀吉と柴田勝家との間での後継争いの戦いであった。 |

△上杉謙信画像 (うえすぎけんしんがぞう) 長野市立博物館 蔵 永禄年間(1556~1570)に謙信が関東へ出陣した際、上野国厩橋(前橋)で描かせた画像を原図とする肖像画。僧帽をかぶり法衣をまとっている。 |

|

|

| △刀掛台(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

△冠台(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

|

|

| △たらい(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

△箪笥(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

|

|

| △長持(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

△銚子(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

|

|

| △湯桶(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

△提煙草盆(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

|

|

| △御殿火鉢(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

△行器(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

|

|

| △貝桶(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

△挟箱(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

|

|

| △駕籠(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

△茶弁当(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

|

|

| △双六(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

△碁盤(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

|

|

| △将棋盤(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |

△衣桁(雛道具) 佐久市教育委員会 蔵 |