更新日:2025年9月1日

ここから本文です。

目次

広報ながのキッズ令和7年度第2号

自転車の交通ルールを守りましょう(令和7年7月号)

令和6年に市内で起きた自転車事故(じこ)176件(けん)のうち、自転車側がルールを守っていなかったことが原因(げんいん)の事故は約8割(わり)の148件でした。自転車に乗る時は交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

自転車の危険(きけん)な運転に対する罰則(ばっそく)が付くことになりました

運転中のながらスマホ

自転車運転中にスマートフォンなどを手に持って通話したり、画面をじっと見たりすることに対して、罰則が強化されました。

- 長野市交通安全推進(すいしん)マスコット「カモシレ」

戸籍(こせき)の氏名にフリガナが記載(きさい)されます(令和7年7月号)

戸籍とは?

戸籍は全ての日本国民の親子などの家族関係を記録して証明(しょうめい)するためのものです。その人が生まれてから亡(な)くなるまでの親子関係や婚姻(こんいん)の経過(けいか)が記録されています。

戸籍には、本籍(※)や戸籍を同一にする人全員の氏名、生年月日、父母の氏名、出身地、結婚した日などが書かれています。

※本籍とは、戸籍が置かれている住所地のこと。今住んでいる住所と同じ人もいれば違(ちが)う人もいます。

戸籍法が改正されました

5月26日に戸籍法が改正され、これまで戸籍には氏名が漢字・ひらがなで書かれていましたが、氏名のフリガナも追加で書かれるようになりました。本籍がある市区町村から各家庭に戸籍に書かれる予定のフリガナが書かれたはがきが届(とど)きます。

氏名のフリガナが正しい場合

届け出する必要はありません。(はがきに書かれたフリガナのとおりとなります。)

氏名のフリガナが間違っている場合

正しいフリガナの届け出が必要です。届け出は、オンライン、窓口(まどぐち)、郵送(ゆうそう)のいずれかで提出(ていしゅつ)することができます。

はがきが家に届いたら、フリガナが正しいか家族の皆(みな)さんで確認(かくにん)してください。

夏休みは美術(びじゅつ)館・博物館に行こう!(令和7年7月号)

長野市には、美術館や博物館、資料(しりょう)館が4つあります。

長野市立博物館

長野市南部の川中島古戦場史跡(しせき)公園の中にあります。「長野盆地(ぼんち)の歴史(れきし)と生活」をテーマにした展示(てんじ)や季節ごとにさまざまなテーマでの企画(きかく)展を行っています。博物館隣(となり)のプラネタリウムでは、土曜日、日曜日、祝休日には投影(えい)された星空を見ることができます。

戸隠地質(ちしつ)化石博物館

昔、戸隠にあった柵(しがらみ)小学校の校舎(しゃ)を使って博物館にしています。戸隠の周辺で見つかったホタテガイなど多くの貝やサメの化石が展示されており、400万年前に戸隠地域(いき)が海だったことを学ぶことができます。触(さわ)ることができる展示品もあります。

鬼無里ふるさと資料館

鬼無里の歴史・暮(く)らし・文化を知ることができる資料館です。龍(りゅう)や鳳凰(ほうおう)、唐獅子(からじし)などの彫刻(ちょうこく)がいたるところに彫(ほ)られた4基(き)の屋台などが展示されています。展示されている屋台のうち1基は、今も地域で使用されていて、春祭りの折に地区内を巡(めぐ)ります。

信州新町美術館・化石博物館

犀(さい)川のろうかく湖のほとりにあります。美術館では、信州新町にゆかりのある画家、版画(はんが)家、書家たちの作品を保管(ほかん)し、展示しています。化石博物館には、信州新町で見つかったシンシュウセミクジラの化石などが展示されており、駐車(ちゅうしゃ)場には大きなディプロドクスという恐竜(きょうりゅう)の実物大の模型(もけい)があります。

美術館や博物館、資料館では、期間限定(げんてい)の展示やイベントなども実施(じっし)しています。毎週土曜日は小・中学生の入館料が無料なので、ぜひ行ってみてください!

犀(さい)川第2緑地市営(えい)ドッグランオープン(令和7年8月号)

6月に犀川第2緑地に市営ドッグラン(※)をオープンしました。

※ドッグランとは、飼(か)っている犬をつないでいるリードから放して自由に遊ばせる専用(せんよう)の運動場のことです。

犀川第2緑地市営ドッグランの利用方法

利用料

無料

利用時間

太陽の昇(のぼ)る時刻(こく)から太陽が沈む時刻まで

※季節によって利用できる時間が変わります(夏は長くなり、冬は短くなります)。

申し込(こ)み

利用するときは、ドッグラン入口にある二次元コードから申し込むか、入口に置いてある用紙で申し込んでください。

犬の散歩ができる公園ができる公園

このほか、市内には犬を連れて入ることができる公園が9カ所あります。詳(くわ)しくは、市ホームページをご覧(らん)ください。

ルールを守って楽しく利用しましょう。

地域(いき)きらめきニュース(令和7年8月号)

姉妹都市・クリアウォーター市との交換教師相互派遣(こうかんきょうしそうごはけん)事業

クリアウォーター市は、アメリカ合衆(しゅう)国フロリダ州の西海岸に位置する人口約12万人の都市です。1年を通して暖(あたた)かい気候で、秋から春にかけては「避寒地(ひかんち)〔寒さを避(さ)ける目的で訪(おとず)れる、温暖(だん)な気候の土地〕」としてアメリカ国内外から多くの観光客が訪れます。

長野市とクリアウォーター市は、昭和34(1959)年に姉妹都市になってから、友好親善(しんぜん)と国際理解(こくさいりかい)教育の推進(すいしん)のため、親善使節団(だん)の相互訪問(ほうもん)、中学生・高校生の相互派遣などの交流を重ねています。

今回は、派遣事業に参加した3人の先生にお話を聞きました。

本市からクリアウォーター市へ派遣された清水愛先生

清水先生は市内中学校で英語を教えています。令和5年10月から11月にかけてクリアウォーター市と周辺の小・中学校と高校、計6校を訪問し、授業(じゅぎょう)に参加したり、日本の文化や長野市の紹介(しょうかい)をしてきました。

アメリカで感じた日本との違(ちが)い

年代を問わず、子どもたちが授業中に積極的に発言する姿(すがた)に驚(おどろ)きました。発言や質問(しつもん)をしながら議論(ろん)し、クラスやグループ全体で理解を深める姿が多く見られました。現地(げんち)の先生方にお聞きしたところ、授業中の発言がクラス全体への貢献(こうけん)として高く評価(ひょうか)されるそうです。また、教師の仕事だけでなく、アメリカでは仕事を生活そのものとは考えておらず、仕事とプライベートをしっかりと切り離(はな)し、家族や自分のことを大切にしている印象(しょう)を持ちました。

交流を通じて、さまざまな人と関わる楽しさを感じてほしい

帰国後、勤務(きんむ)する中学校で、クリアウォーター市からの交換教師や中学生を受け入れる機会に恵(めぐ)まれました。このような体験や私(わたし)自身の経験(けいけん)談を伝えること、生徒たちには英語を使ってさまざまな人たちと関わる楽しさや喜(よろこ)びを感じ、多様性(せい)を認(みと)め、自分の見方や考え方を広げてほしいなと願っています。そのために、今後も自分にできることをやっていきたいと思っています。

本市へ派遣されたローラン・ヴァネステ先生(右)とベティ・リーユー先生(左)

2人とも、フロリダ州のハイスクールでフランス語を教えています。本年6月から7月にかけて市内21の小・中学校を訪問しました。

子どもたちから感じた、伝統(とう)を次の世代へつなぐ意思

(ベティさん)日本の小・中学校では、英語を使用して児童・生徒たちと交流し、友好親善や国際理解の大切さを伝えたり、折り紙や茶道、琴(こと)など日本の伝統文化の体験をしました。また、週末にはホームステイ先のホストファミリーと出かけて、長野市や日本のことを詳しく知ることができました。

(ローランさん)(伝統文化の体験などを通して、子どもたちの)伝統を大切にし、次の世代へつないでいきたいという意思を感じました。

(ベティさん)どの学校に行っても、子どもたちが喜んで歓迎(かんげい)してくれました。英語を使って私たちと話したいという意欲(よく)が伝わってきました。

(ローランさん)日本の子どもたちは、学校の規則(きそく)を重んじて、集団生活のルールを大切にしていると感じました。また、先生への尊敬(そんけい)の気持ちを持っている様子が見られました。

日本での経験と異(い)文化(外国の文化)理解の大切さを伝えたい

(ベティさん)アメリカに戻(もど)ったら、日本での経験と外国の文化への関心を持ち、理解することの大切さを子どもたちに伝えたいです。

(ローランさん)どちらが良いかということではなく、子どもたちが外国の文化から学び、視野(しや)を広げることができるように、指導(どう)をしたいです。

本市では、クリアウォーター市に行って、現地の学校などでさまざまな体験、交流活動を行う中学生を募集(ぼしゅう)しています。興味(きょうみ)がある人は、市ホームページをご覧(らん)ください。

YouTube放送局「ふぃ~るながの放送局」始めました!(令和7年8月号)

長野市で行っている事業や新しい制度(せいど)、行事・イベントなどの情報(じょうほう)について、市公式YouTubeで詳(くわ)しく紹介(しょうかい)しています。放送内容(ないよう)は、市公式YouTube内の再生(さいせい)リスト「ふぃ~るながの放送局」から見ることができます。ぜひチャンネル登録をお願いします。

これまでの「ふぃ〜るながの放送局」の放送内容

- 都市ブランドデザインってなあに?

長野市の都市ブランドデザインやこれからのふぃ〜るながの放送局でお伝えしていく内容を紹介しています。 - 長野市ジュニアアンバサダーってなあに?

子どもの視(し)点で長野市の魅力(みりょく)を発信して、多くの子どもたちに本市に興味(きょうみ)や関心を持ってもらうとともに、大人にも魅力再発見の機会を増(ふ)やしてもらうことを目的とした「長野市ジュニアアンバサダー」について紹介しています。 - 戸籍(こせき)にフリガナが振(ふ)られるようになります

戸籍法の改正された内容や、戸籍に書かれるフリガナを確認(かくにん)する方法、フリガナが間違(まちが)っていた場合の届(とど)け出方法などについて紹介しています。

岡学園トータルデザインアカデミーの学生が番組アイコンなどを作成!

岡学園トータルデザインアカデミーという長野市内のデザインの専門(せんもん)学校の学生が、ふぃ~るながの放送局の中で使用する番組アイコンなど4つをデザインしました。デザインしたアイコンはこれから動画の中で使用しますので、楽しみにしていてください。

- オープニングムービー〔市役所の中で撮(と)る動画〕で使用

- 動画内で使用

- オープニングムービー(屋外で撮る動画)で使用

- エンディングムービーで使用

令和7年国勢調査(こくせいちょうさ)を実施(じっしし)します(令和7年9月号)

今年は国勢調査が行われる年です。5年に一度、全国一斉(いっせい)に行われる日本で最も重要な統計(とうけい)調査で、その地域(いき)にどんな人が暮(くら)らしているかを調べるものです。この調査は、統計法という法律(りつ)に基(もと)づいて行われ、正確(かく)なデータを集めるために皆(みな)さんには調査にきちんと回答する義務(ぎむ)があります。

調査の対象(たいしょう)は?

10月1日現在(げんざい)、日本に住んでいる全ての人と世帯が対象です。日本に住んでいて、外国に国籍(こくせき)がある人も対象です。調査は住民票などで届(とど)け出ている住所に関係なく、普段(ふだん)住んでいる場所で行います。

調査の内容(ないよう)は?

同じ家に何人住んでいるか、氏名、性別(せいべつ)、生まれた年月、仕事の種類、仕事をしている場所や通っている学校の場所、住んでいる家の種類など17項目(こうもく)あります。

調査の結果は?

国や県、市などの地方公共団体(だんたい)が、行う事業を計画するときに利用したり、会社の事業計画や大学など未来に向けてさまざまな場面で活用されます。

救急車(きゅうきゅうしゃ)の適時(てきじ)・適切な利用にご協力ください(令和7年9月号)

救急隊は、皆(みな)さんの命を守るために活動しています。具合が悪くなった時に緊急性(きんきゅうせい)がなくても、「無料だから」、「自分で病院を探(さが)すのが面倒(めんどう)だから」、「すぐに病院で診察(しんさつ)してもらうことができて便利だから」といった理由で救急車を呼(よ)ぶ人が増(ふ)えています。

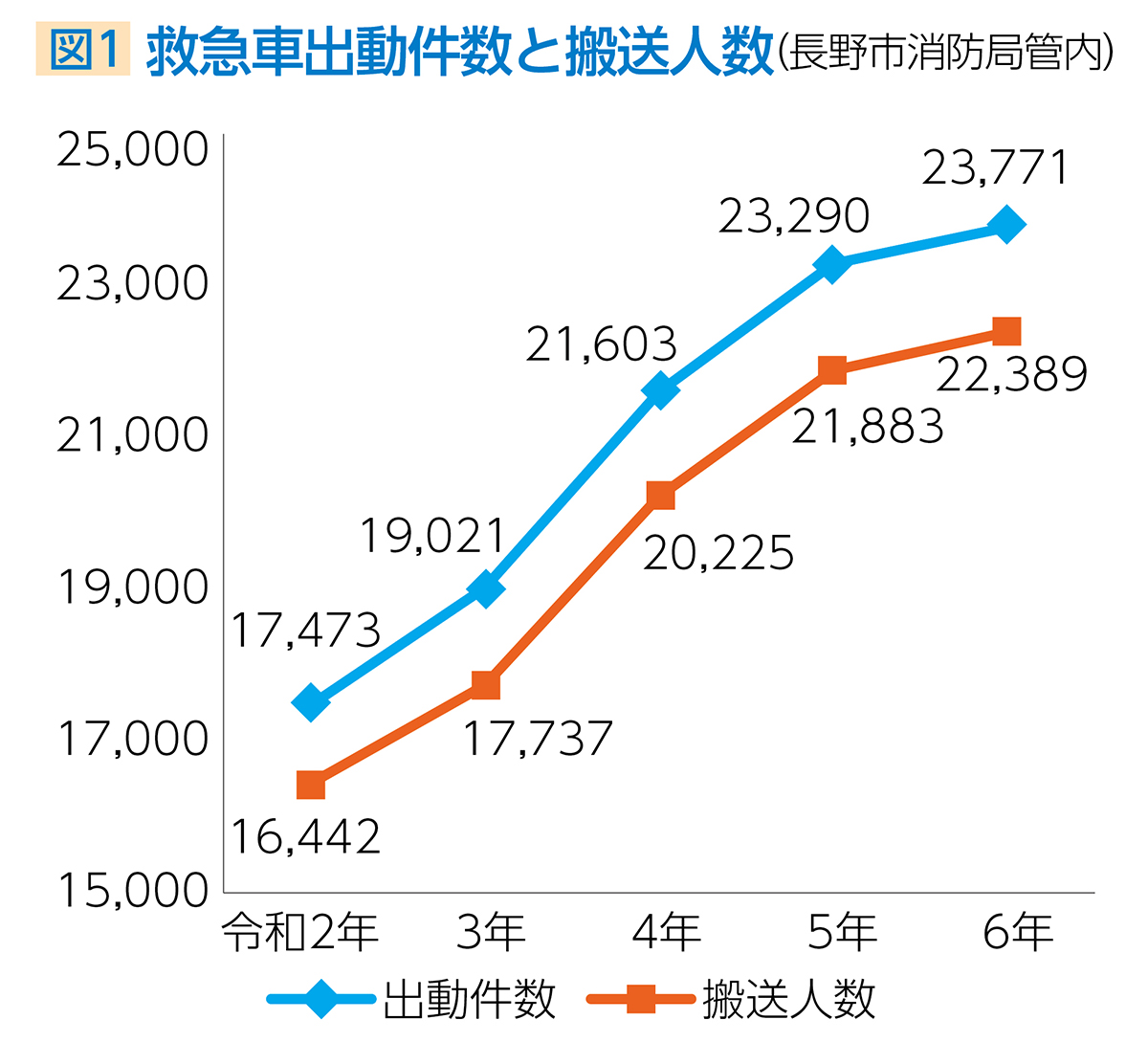

増え続ける救急車の出動

長野市消防(しょうぼう)局が管理している地域(いき)では、救急車が出動する回数と救急車で運んだ人数ともに、増えてきており、令和6年には過去(かこ)最多になりました。令和2年と比(くら)べると、出動した回数と運んだ人数ともに約6,000回(人)増えています。お年寄(よ)りの割合(わりあい)が増えると、今後も出動する回数が増えることが予想されます。

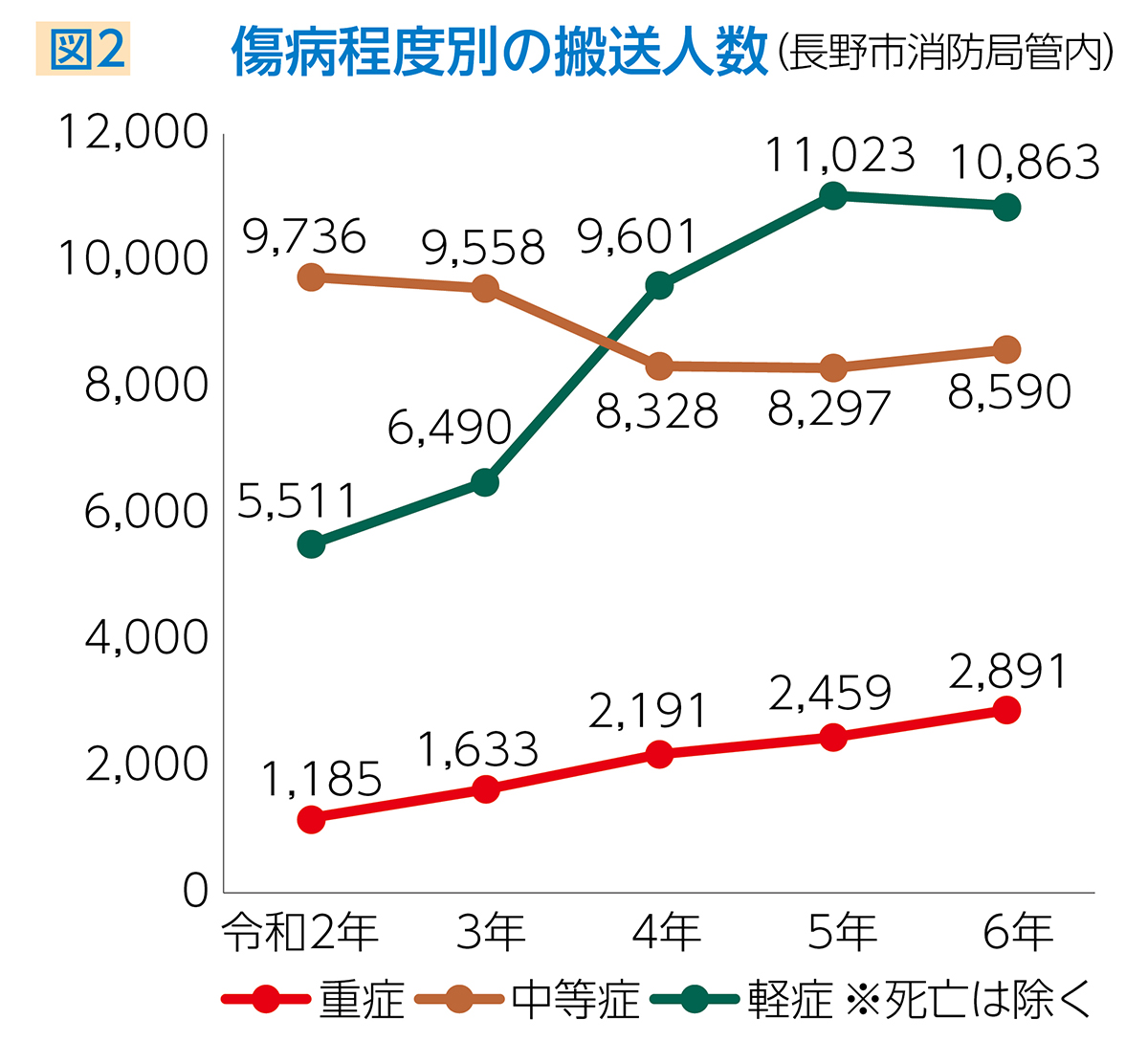

軽症(けいしょう)での利用が緊急医療(いりょう)の現場(げんば)が大変に

令和6年に救急車で運んだ人のおよそ半分が、入院の必要がない「軽症」でした。軽症の人に対応するための出動が増えると、命の危機(きき)に直面している重症な人への対応(おう)が遅(おく)れ、救(すく)える命が救えなくなってしまうかもしれません。

迷(まよ)ったら相談、緊急時は迷わず119番

病気やけがで救急車を呼ぶか迷ったら、大人の場合は「長野県救急安心センター #7119」・15歳(さい)より小さい子どもの場合は「長野県小児救急電話相談 #8000」に相談してください。すぐに対応しなければならない時は、迷わず119番通報(つうほう)で救急車を呼んでください。

救急車を正しく利用することは、限(かぎ)りある医療資源(いりょうしげん)を守り、医療を必要としている人にすぐ対応するために大事なことです。皆さんも協力してください。

農家民泊(みんぱく)事業(令和7年9月号)

長野市では、農山村地域(いき)の資源(しげん)を生かしての交流を通じて、地域の活性化(かっせいか)を図るため、農家民泊事業を進めています。農家民泊とは、農家を中心に一般(いっぱん)家庭が受け入れ先となり、都市部の子どもたちなどに自然豊(ゆた)かな地域で農業などを体験してもらう事業です。現在(げんざい)は鬼無里、大岡、信里、芋井・戸隠、信州新町、若穂、松代の7地域で農家民泊の受け入れを行っています。

関東や関西の学校を中心に、多い年には1年で6,000人の子どもたちが訪(おとず)れており、野菜の収穫(しゅうかく)やおやきなどの伝統(とう)食作りなど、農業や田舎(いなか)での生活を楽しむ体験を通じ、地域の皆(みな)さんと交流しています。

地域の家庭で子どもたちが過(す)ごした時の様子を紹介(しょうかい)します!

7月15日(火曜日)・16日(水曜日)には東京都の成蹊(せいけい)中学校の生徒たちが大岡地区で農家民泊をしました。

- 自分で収穫した野菜は味が違(ちが)う!

- みんなで餃子(ぎょうざ)を作りました!

- いただきます!

- 竹をのこぎりで切って竹鉄砲(ぽう)作り!

- ありがとうございました!

- 思い出に残る2日間になりました!

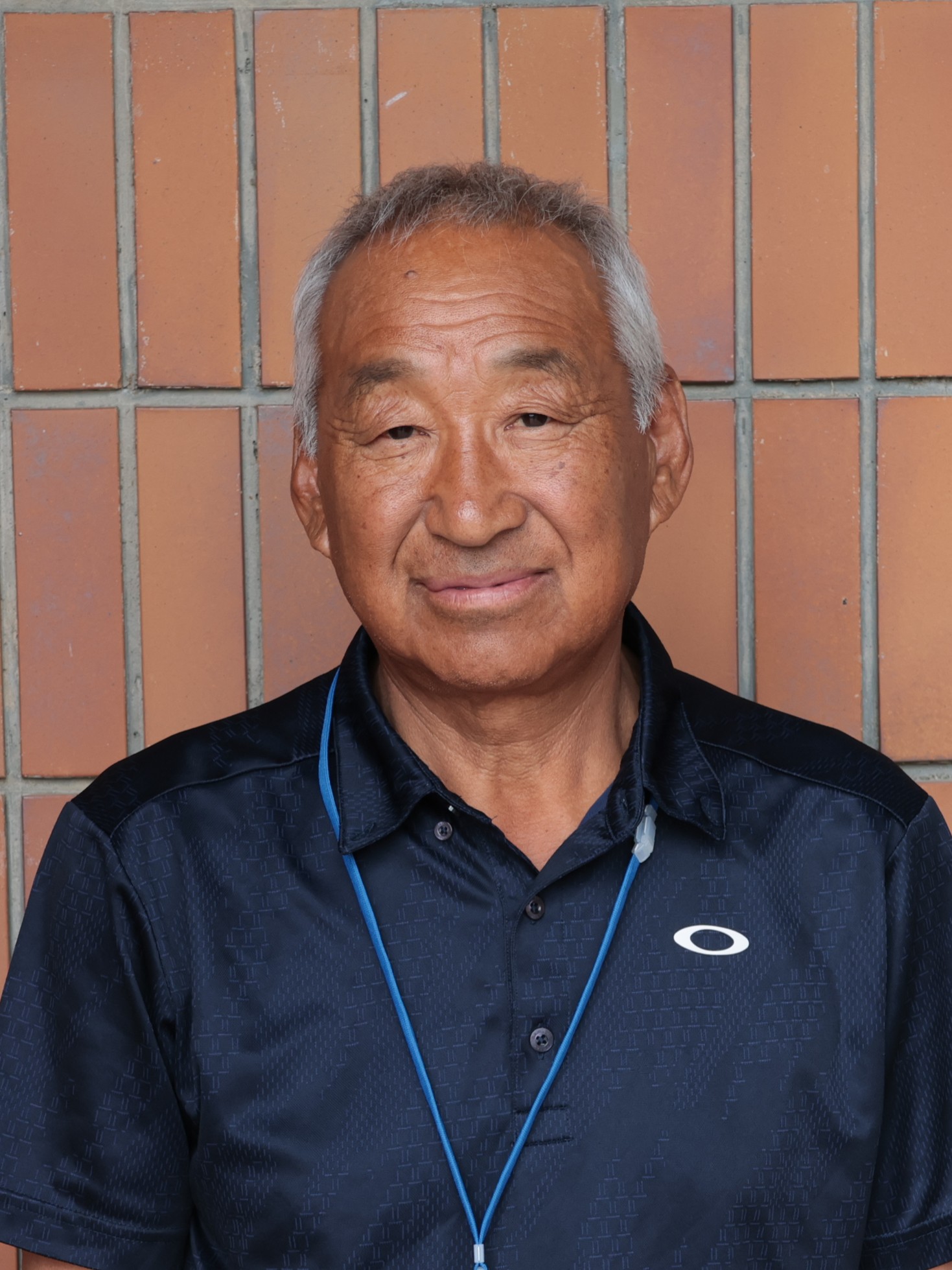

長野市子ども夢(ゆめ)学校受入れ協議会〔長野市で農家民泊を受け入れている団体(だんたい)〕の会長 待井(まちい)さんにお話を聞きました。

(待井さん)子どもたちがいつも食べている野菜などを作っている畑などを直接(せつ)見て、農業に興味(きょうみ)を持ってもらえたらうれしいです。そして、楽しい思い出を作り、長野市のファンになって帰ってほしいです。

現在(げんざい)、農家民泊を受け入れる人の高齢化(こうれいか)や減少(げんしょう)が進んでいる中ではありますが、今後、農家民泊の受け入れ地域や協力農家などを増(ふ)やしていきたいです。

読んでみよう「広報ながの」

「広報ながの」には、しょうかいした記事の他にも、毎月多くの記事をのせています。

もっとくわしく知りたい!という記事を読んでみよう!

「広報ながのキッズ」の感想を教えてください

「広報ながのキッズ」を読んだ感想、勉強になったことやおもしろかった記事などを、ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から送ってください(返信はしていません)。

みなさんからの感想をこれからの参考にします。

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています