ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築防災 > 建築物の耐震対策 > 住宅の耐震化に関するよくある問い合わせQ&A

更新日:2025年5月21日

ここから本文です。

住宅の耐震化に関するよくある問い合わせQ&A

住宅の耐震化に関するよくある問い合わせについてお答えします。

耐震診断、無料耐震診断について

- Q1:耐震診断って何をするのですか?

- Q2:無料で木造住宅の耐震診断をおこなっていると聞きましたが?

- Q3:無料耐震診断の申し込み要件を教えてください。

- Q4:なぜ、昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)の住宅が対象なのですか?

- Q5:旧耐震基準(昭和56年以前)と新耐震基準(昭和56年以降)との違いはなんですか?

- Q6:昭和56年6月以降に増築している場合は対象になりますか?

- Q7:木造在来工法とはどのような構造ですか?

- Q8:ツーバイフォー(2×4)工法やハウスメーカー等による特殊な工法の住宅は対象になりますか?

- Q9:無料耐震診断の対象にならない住宅は有料で耐震診断をしてもらえますか?

- Q10:住宅の一部が鉄骨造や鉄筋コンクリート造の場合は対象になりますか?

- Q11:建築年がわからない場合は、申し込むことはできませんか?

- Q12:店舗併用住宅などは対象になりますか?

- Q13:賃貸住宅は対象になりますか?

- Q14:空き家は対象になりますか?

- Q15:住宅の離れは対象になりますか?

- Q16:スキップフロアがある場合や大屋根構造の場合は、無料耐震診断の対象となりますか?

- Q17:無料耐震診断の申し込み方法について教えてください。

- Q18:申し込みをしてからどのくらいで診断をしてもらえますか?

- Q19:診断の時には立ち会いが必要ですか?

- Q20:図面が無いのですが診断できますか?

- Q21:耐震診断はどのように行うのですか?家の中に入りますか?

- Q22:耐震診断を行う場合、事前に清掃や家具の移動を行う必要はありますか?

- Q23:耐震診断の結果はどのように評価されるのですか?

- Q24:耐震診断の結果はどのくらいでわかりますか?

- Q25:市の無料耐震診断を受けたら、必ず耐震改修工事をしなければなりませんか?

耐震改修工事について

- Q26:「住宅の耐震化」ってどのようにやるのですか?

- Q27:耐震補強に有効な堅固な壁はどうやって設けるのですか?

- Q28:耐震補強工事を検討していますが、補助制度について教えてください。

- Q29:耐震補強工事の補助申請者の要件を教えてください。

- Q30:耐震補強工事の補助対象となる工事の内容を教えてください。

- Q31:市の無料耐震診断を受けないと耐震補強の補助は受けられませんか?

- Q32:耐震補強工事をする場合、どれくらいの費用がかかりますか?

- Q33:耐震補強工事を検討中ですが、工事事業者を紹介してもらえませんか?また、工事事業者には条件がありますか?

- Q34:耐震補強事業者が決まった後の手続きについて教えてください。

- Q35:耐震改修工事のほかにリフォーム工事もあわせておこないたいのですが、補助金は利用できますか?

あわせて利用できる補助制度等のご案内

その他の問い合わせ

- Q39:住宅の耐震化の必要性について、教えてください。

- Q40:住宅の耐震性が不足していることが分かりましたが、早急に耐震化をする資金等がありません。今すぐできる対策等はありませんか?

- Q41:耐震補強の重要性はわかりましたが、高齢であり、後継ぎもいないため、住宅にお金をかける気持ちはありません。

- Q42:地震がきてもすぐに逃げ出すから、耐震対策をしなくても大丈夫ですか?

- Q43:耐震改修工事にかける費用がありません。負担が少ない工事方法等はありませんか?

耐震診断、無料耐震診断について

Q1:耐震診断って何をするのですか?

A1:耐震診断とは、昭和56年5月31日以前(以下『旧耐震基準』)に着工された建物について、震度6強から7の大地震に対する建物の安全性を評価することものです。

実際の耐震診断は、調査員(建築士の資格をもった専門の方)がお住まいに伺い、外観から建物の劣化状況、地盤の状況及び基礎のバランス等を確認し、内観で間取りや耐力壁の有無を確認します。

通常の場合、現地の調査時間は、1時間半程度で、調査後、専用の計算ソフトに調査情報を入力し、概ね1か月程度で評価点数を算出します。

市で行っている無料耐震診断は、日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法(2012年改訂版)」の一般診断法で実施しています。

耐震診断の内容につきましては、Q21も併せてご確認ください。

Q2:無料で木造住宅の耐震診断をおこなっていると聞きましたが?

A2:市では、無料で耐震診断士を派遣しています。派遣される耐震診断士は、長野県木造住宅耐震診断士養成講習会を受講し、長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された建築士の資格を持つ方です。

無料耐震診断の対象は、条件があります。詳細については、補助制度を確認していただくか、Q3を確認してください。

Q3:無料耐震診断の申し込み要件を教えてください。

A3:対象となる条件は、下の3つ全てに該当する方です。

- 昭和56年5月31日以前に建築工事を着手した住宅

※増築をしている住宅は、昭和56年5月31日以前の部分が建物全体の半分以上であれば対象です。

ただし、平成17年6月1日以降に増築を行った住宅は対象となりません。 - 個人所有の一戸建て住宅

※店舗等併用住宅は、建物の半分以上が住宅であれば対象です。

※賃貸住宅は現に入居しているものがいることが確認でき、所有者(大家)が申し込みをする場合のみ対象です。 - 在来工法の木造住宅で、平屋建てまたは2階建ての住宅

※ツーバイフォー工法、伝統的構法や非木造住宅等は、一般的な情報だけでは診断ができないため、対象外となります。

Q4:なぜ、昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)の住宅が対象なのですか?

A4:昭和53年の宮城県沖地震の大きな被害などを受け、昭和56(1981)年6月1日から、建築物を建てる際には、より強い地震に耐えられるようにしなければならないと法律で定められました。

この改正以前に着工された木造の住宅は、壁の量が少なく、地震の時に倒壊などの被害を受ける危険性が高いことが分かっています。

実際、平成28年の熊本地震では旧耐震基準の木造住宅に大きな被害が出ています。

Q5:旧耐震基準(昭和56年以前)と新耐震基準(昭和56年以降)との違いはなんですか?

A5:新耐震基準は、旧耐震基準に比べて、建物が地震に耐えるための壁(筋交や耐力壁)の必要量が約1.4倍に強化されています。

そのため、旧耐震基準の木造住宅の耐震性能は、新耐震基準の約7割程度ということになります。

Q6:昭和56年6月1日以降に増築している場合は対象になりますか?

A6:昭和56年5月31日以前に工事着手した部分の面積が、昭和56年6月1日以降に増築した面積よりも大きい場合に限り、対象となります。

ただし、建築基準法の改正により、平成17年6月1日以降に増築を行った住宅は、増築時に既存を含め、構造の安全性が確認されなければいけないこととされたことから、対象とはなりません。

構造の安全性の確認については、増築時に依頼した建築事業者等に確認してください。

Q7:木造在来工法とはどのような構造ですか?

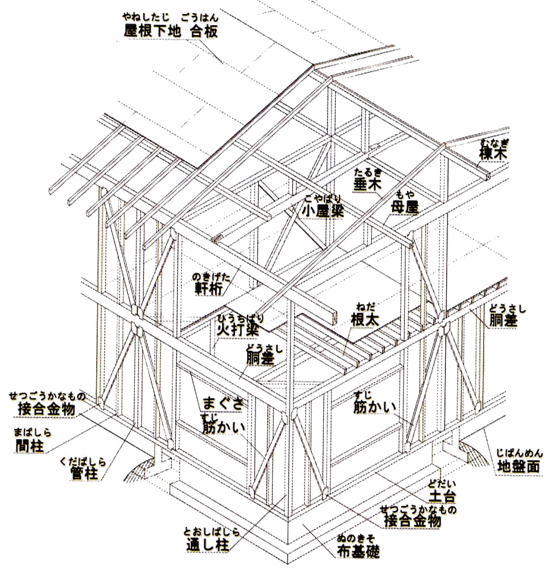

A7:木造在来工法とは、(1)軸組、(2)耐力壁、(3)床組・小屋組、(4)接合部、(5)地盤・基礎の5つの要素で構成されている、従来の日本住宅の代表的な工法のことです。

下の図を参考にしてください。

Q8:ツーバイフォー(2×4)工法やハウスメーカー等による特殊な工法の住宅は、無料耐震診断の対象になりますか?

A8:ツーバイフォー工法、伝統的構法および非木造住宅等は、一般的な情報だけでは診断ができないので対象外としています。

耐震性の安全性については、個別に専門事業者にご相談して頂くか、工事を担当された工務店等に直接確認してください。

Q9:無料耐震診断の対象にならない住宅は有料で耐震診断をしてもらえますか?

A9:専門知識のある建築士であれば対応できます。

まずは、お心当たりのある工事を担当された建築事業者にご相談されてはいかがでしょうか。

なお、心当たりがない場合は、市では特定の業者を紹介できないため、長野県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)(電話026-225-9277)をご案内しています。

直接、ご案内した協会に連絡をし、適切な専門家の紹介をご依頼してください。

Q10:住宅の一部が鉄骨造や鉄筋コンクリート造の場合、無料耐震診断の対象になりますか?

A10:ほとんどの部分が木造であっても、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の部分がある混構造の建物は、耐震診断の方法が異なりますので、対象になりません。

Q11:建築年がわからない場合についての、申し込み方法について教えてください。

A11:建築年については、資産税課より送付される固定資産税納税通知書に記載されている情報から確認するか、資産税課で固定資産税の名寄台帳を確認することで、調べることができます。

また、個人情報の閲覧に同意していただければ、過去の建築確認計画概要書や固定資産税課税台帳にて、お調べしますので、建築年が不明であってもお申し込みいただけます。

なお、調査の結果、対象外となる場合は、こちらからご連絡いたします。

Q12:店舗併用住宅などは対象になりますか?

A12:店舗や事務所などと併用している住宅は、住宅部分が建物全体の半分以上の場合のみ対象となります。

Q13:賃貸住宅は対象になりますか?

A13:個人所有の入居者のいる一戸建て賃貸住宅で、所有者(大家)が申し込みをする場合は対象になります。

申し込み時点での、入居者の存在を条件としているのは、人命の安全性を第1と考えている制度のためです。

なお、賃貸住宅については、耐震改修工事の補助の対象とはなりませんので、ご了承ください。

Q14:空き家は対象になりますか?

A14:空き家は対象になりません。

中古住宅を購入し改修後転居する予定の方、親が所有する空き家を耐震改修し転居する予定の方など、概ね1年以内に入居する予定のある方については、対象となる場合がございます。

お申し込みには、対象となる住宅を所有していることなど、詳細な条件がございます。

ご計画がある場合は、事前にご相談ください。

Q15:住宅の離れは対象になりますか?

A15:住宅の「離れ」で、寝室等として利用している場合は対象になります。

寝室等の無い離れ、物置、倉庫、車庫などは対象になりません。

また、無料耐震診断は、1の住宅につき1回までの申請となります。

Q16:スキップフロアがある場合や大屋根構造の場合は、無料耐震診断の対象となりますか?

A16:対象となりません。

スキップフロアや大屋根構造の場合、地震を受けた際に構造的な一体性を期待できない可能性があるため、個別で検討する必要があります。

市で実施している一般的な診断方法の適用範囲外となっています。

Q17:無料耐震診断の申し込み方法について教えてください。

A17:申し込み用紙は、市のホームページでダウンロードしていただくか、建築指導課や各支所にあります。お申し込みは、申し込み用紙に必要事項を記入の上、建築指導課または各支所へお持ちいただくか、郵送で受付をしています。なお、市のホームページでは電子申請サービスを利用したお申し込み手続きも行なえます。

Q18:申し込みをしてからどのくらいで診断をしてもらえますか?

A18:お申し込み後、1ヵ月から6か月程度(申込状況により異なります)で、市から『耐震診断士派遣可否決定通知書』が送付されます。

決定通知書の到着後、概ね1週間程度で担当する耐震診断士から、お申込書に記載の連絡先に電話をします。

市から派遣された耐震診断士であることを確認の上、調査日時等を決めてください。

Q19:診断の時には立ち会いが必要ですか?

A19:耐震診断は、住宅内の間取りや壁の仕様を確認します。住居内に入るので、ご家族の方で結構ですので、立ち会いをお願いします。なお、調査日には調査結果は判定されません。

調査結果については、後日、改めて、担当した耐震診断士が伺ってご説明いたします。

診断結果の報告時に、診断結果、耐震補強の必要性、今後のご計画等、直接ご相談いただけます。

Q20:図面がありませんが、診断できますか?

A20:ご安心ください、図面が無くても診断はできます。

耐震診断は、住宅の規模に応じて、どのくらいの壁が配置されているかで評価します。

目視にて間取りや壁の仕様について確認することで、診断が可能です。

ただし、図面がない場合は、目視で確認できない耐力要素(筋交い等)については評価しませんので、耐震診断の精度が落ちることとなります。

Q21:耐震診断はどのように行うのですか?家の中に入りますか?

A21:耐震診断は、現地調査後、調査内容から耐力要素(筋交い等)の量やバランス等を計算し、建物の強さを算出します。

現地調査は、一般診断と精密診断で調査方法が異なります。

一般診断法(市で行っている無料耐震診断で採用している方法)

「一般診断法」は現状の把握、耐震補強等の必要性の判定を目的としています。

調査方法は目視で行われ、住宅の外観及び内観の調査を行います。

外観の調査は、建物の屋根、外壁、基礎の劣化状況を目視で確認することで、どの程度建物の強度が減少しているのかを評価します。

内観の調査は、家の間取り、壁の造り方、柱の位置、窓の位置などを確認することで、建物が持っている強さやバランスを評価します。部屋の中を拝見できれば、最低限の調査はおこなえます。

一般診断法の場合、すべての部分の詳細な調査をしたものではないので、診断結果には不確定要素が含まれますが、住宅の現状を評価するのであれば十分であると考えられます。

調査のための取り壊し等を伴わなく、所有者の負担が少ないため、市の無料耐震診断に採用されています。

精密診断法(詳細な調査を要する耐震診断)

「精密診断法」は、補強の必要性が高いものについて、詳細な情報に基づき、より正確に補強の必要性の診断を行うことを目的としています。

調査方法は、不確定要素のない詳細な調査が必要になります。

隠ぺい部(柱や梁の接続部、筋交いの位置等)の仕様を確認するため、壁の破壊等が必要となる場合があります。

全ての要素を確認するため、所有者の負担は大きくなりますが、耐震改修工事やリフォームの実施が確定している場合については、調査のために事前に壁等を取り壊しすることも可能と思われますので、詳細に調査することで、より合理的な耐震改修工事ができます。

取り壊しが伴うため、市の無料耐震診断では実施していない方法になります。

精密診断法をお求めの方は、工事を担当する事業者か専門家に直接ご相談ください。

Q22:耐震診断を行う場合、事前に清掃や家具の移動を行う必要はありますか?

A22:市の無料耐震診断では、事前に清掃や家具の移動を行う必要はありません。

部屋の間取り、壁の作り方、柱の位置及び窓の位置などを確認することで、調査できます。

全ての部屋を確認する必要性があるため、最低限、部屋の中は拝見します。

なお、必要に応じて、天井裏や床下についても可能な範囲で調査を行うことで、より精度の高い調査を実施することができ、耐震改修等をご検討している場合は、より合理的な耐震補強設計案をご提示できることになります。

診断の際は、担当する耐震診断士と調査項目、必要性等について確認してください。

Q23:耐震診断の結果はどのように評価されるのですか?

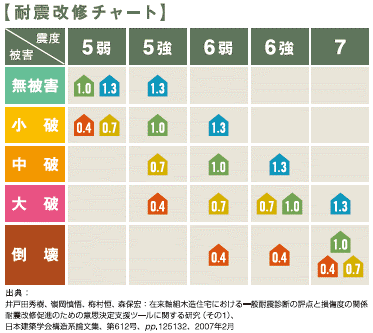

A23:耐震診断を行うと、住宅の強さに0.4、0.7、1.0のような点数がつきます。

この点数は、評点と呼ばれ、現在の建築基準法で定められている最低限の強さを1.0としたときの住宅の強さの比率を表しているものです。評点が0.5の場合は、耐震基準で定める強さの半分程度の強さしかないことになります。

現在の建築基準法は、震度6強から7の大地震に対する強度を基準としているため、評点については、下表のとおりとなります。

地震の時に受ける被害の大きさについて、地震の強さと被害の程度を表にした『耐震改修チャート』もあります。

耐震改修チャート(PDF:459KB)

【監修・制作:名古屋工業大学井戸田研究室ほか、パンフレット『木造住宅の耐震リフォーム』より】

Q24:耐震診断の結果はどのくらいでわかりますか?

A24:耐震診断の現地調査を実施してから、概ね2週間から3週間で診断結果報告書を郵送でお送りします。診断結果報告書の記載内容は、専門的であるため、報告書の到着後1週間程度で、担当した耐震診断士より連絡がありますので、ご希望に応じて、直接、診断内容の説明を受けていただけます。

Q25:市の無料耐震診断を受けたら、必ず耐震改修工事をしなければなりませんか?

A25:耐震診断後、必ずしも耐震改修工事を行う必要はありません。

耐震診断は、現状の住宅(お住まい)の耐震性能を評価することで、住宅の安全性の確認を行うものです。

耐震診断の結果を受け、ご自身の安全性や住宅の今後の在り方を検討し、耐震改修や建て替え等を検討するきっかけとしていただければと思います。

なお、市では耐震改修工事の補助制度もございます。

耐震改修工事の補助制度につきましては、Q28をご確認ください。

耐震改修工事について

Q26:「住宅の耐震化」ってどのようにやるのですか?

A26:現状の耐震診断の結果をもとに、次に掲げる事項を念頭に、耐震補強設計をおこないます。

- 堅固な壁をバランスよく設けることで耐震性能が向上します。

- 既存の壁を堅固にしたり、新たに堅固な壁を設けたりすることで耐震化します。

Q27:耐震補強に有効な堅固な壁はどうやって設けるのですか?

A27:補強方法は次に掲げるものがあります。

- 堅固な壁は、壁内に筋交(すじかい)を入れたり、壁に構造合板を張付けたりして設けます。

- 柱と梁の接合部と壁を構成する筋交や合板を、大きな力が働いても外れないよう、金物で固定します。

なお、近年は、既存の天井、床または壁を壊さない、構造用合板などの耐力面材で補強する方法が検証されており、所有者の負担の少ない安価な工法が多数発信されています。

Q28:耐震補強工事を検討していますが、補助制度について教えてください。

Q29:耐震補強工事の補助申請者の要件を教えてください。

A28およびA29:下のリンク先より制度の内容を確認してください。

また、補助の対象となる工事についても、条件があります。

次のQ30も併せてご確認してください。

補助制度を利用する場合は、工事の契約は補助金の交付決定後に行う必要があります。(交付決定前に契約したものは対象外になります。)

工事完了後は速やかに実績報告書を提出してください。提出期限の目安は補助申請と同一年度の1月末です。

また、お申し込み時期によっては、予算の関係上、受付終了となっている場合もございます。

Q30:耐震補強工事の補助対象となる工事の内容を教えてください。

A30:補助対象となる工事の内容は、耐震改修工事後の総合評点が工事前の総合評点を上回り、かつ0.7以上になる工事です。

- 耐力壁を増やす工事、壁に筋かいを入れたり、構造用合板で耐震補強する工事

- 柱、梁の接合部を金物で補強する工事

-

鉄筋が入っていないコンクリート基礎を、鉄筋コンクリート基礎で補強する工事

耐震診断の評点を上げる耐震改修工事と併せて行う、基礎のひび割れ改修工事、必要とされる耐力が低減される屋根を軽量化する工事は対象となります。

なお、壁面へ「筋交い」や「構造用合板」を追加する工事の場合、一箇所あたり概ね20万円が標準的な工事費になります。

著しく高額な工事内容の場合、工事内容の妥当性や詳細等について説明いただく場合があります。

Q31:市の無料耐震診断を受けないと耐震補強の補助は受けられませんか?

A31:市の無料耐震診断を受診していない場合であっても、耐震補強工事の補助制度をご利用できます。

耐震補強工事を行うには、耐震補強工事の設計が必要です。

耐震補強設計を行うための耐震診断については、『長野県木造住宅耐震診断士養成講習会を受講し、長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された建築士の資格を持つ方』が行う必要があります。

Q32:耐震補強工事をする場合、どれくらいの費用がかかりますか?

A32:市の無料耐震診断を受けられた方は、担当した耐震診断士から「耐震改修工事の一例」と「工事費用の目安」のご案内があります。

また、日本建築防災協会では、一般的な補強工事の費用のご案内をしていますので参考にしてください。

『耐震改修工事費の目安(日本建築防災協会)パンフレット】(PDF:711KB)

Q33:耐震補強工事を検討中ですが、工事事業者を紹介してもらえませんか?また、工事事業者には条件がありますか?

A33:市では特定の事業者の紹介をしていません。また、工事事業者の条件はありません。

事業者にお心当たりがない方で、市にご相談いただいた場合は、次の建築事業者団体をご案内しています。

- 一般社団法人長野県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)(お問合せ先:長野支部267-5055)

- 一般社団法人長野市建設業協会(外部サイトへリンク)

- 耐震改修事業者リスト(長野県が開催した「木造住宅耐震リフォーム達人塾」を受講した耐震改修事業者)

なお、事業者を選定する際は、次に記載する事項を要点に、ご検討ください。

- 耐震改修工事の設計技術、施工技術があること。(長野県木造住宅耐震診断士の関与等)

- 信頼できる事業者である。(工事内容及び見積もり金額の丁寧な対応、工事実績、経営状況など)

- 市の補助金を活用すること(工事写真の整備、補強設計の審査等)に問題がないこと。

Q34:耐震補強事業者が決まった後の手続きについて教えてください。

A34:事業者が決まりましたら、事業者と工事の内容について打ち合わせをしてください。

初めに、事業者と耐震改修工事の方針を立てていきましょう。

- 耐震改修工事にいくら費用をかけられるのか。補助金はいくら支援されるのか。

- 耐震改修工事のみを行うのか。この際、他のリフォームも合わせて行うのか。

- 家族の意見や、今後の住宅を使っていくのは誰なのか(後継者)。

- 耐震改修後の総合評点(住宅の安全性)は、どの程度を目指すのか。(1.5以上(倒壊しない)とするか、1.0以上(一応倒壊しない)とするか。)

次に、工事の実施に向けた最終確認をしましょう。

- 概算工事費を出してもらい、予算内に収まっているか確認しましょう。

- 資金計画が整っているか確認しましょう。(予定補助金の額、融資、返済計画など)

- 工事の日数、工事期間中の居住場所、工事期間中の騒音、振動、防埃について確認しましょう。

最後に、市との手続きを進めましょう。

- 市に『補助金交付』の申請を行う。【事業者と共に手続きを行ってください。】

- 市は、申請内容が補助要件に適合しているか、耐震改修工事の内容が適切かを審査します。

審査には時間を要します。申請から交付決定までは、1ヵ月から2ヵ月程度かかります。ご了承ください。

市の審査が終わるまでは、工事契約や工事着手等は絶対に行わないでください。適切な工事か確認する前の工事については、補助の対象になりません。

Q35:耐震改修工事のほかにリフォーム工事もあわせておこないたいのですが、補助金は利用できますか?

A35:耐震改修工事の補助金の対象となる工事は、耐震改修工事部分のみです。

担当する事業者と相談し、『耐震改修工事部分』と『リフォーム部分』に分けた見積及び契約として手続きをしてください。

なお、リフォーム部分については、長野県で行っている補助制度『信州健康ゼロエネ住宅』をご利用できる場合がございます。

詳細につきましては、長野建設事務所建築課(026-234-9530)へお問い合わせください。

あわせて利用できる補助制度等

Q36:代理受領制度とはどのような制度ですか?

A36:この制度を利用すれば申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなり、工事の資金準備の負担が軽減されます。詳しくは、下のページをご覧ください。

Q37:耐震改修工事への融資はありますか?

A37:工事の内容によっては、融資制度を利用できる場合があります。詳しくは、住宅金融支援機構へお問い合わせください。

住宅金融支援機構リフォーム融資(耐震改修工事)(外部サイトへリンク)

Q38:耐震改修工事後の税金の減額等について教えてください。

A38:所得税控除や固定資産税の減額を受けられる場合があります。

詳細につきましては、下記お問合せ先に直接ご確認ください。

- 所得税控除について(外部サイトへリンク)(国税庁)

- 固定資産税の減額について(長野市役所資産税課)

その他の問い合わせ

Q39:住宅の耐震化の必要性について、教えてください。

A39:阪神・淡路大震災の神戸市内では、地震が起こった午前5時46分から午前6時までの間に亡くなられた方が死者全体の92%という報告があります。

地震が起きた直後の約15分間、地震に弱い家から逃げ出すことはとても困難です。

逃げられたとしても、家が倒壊してしまっていては、その場で生活を続けることが困難で、多くの方は長い避難所生活を余儀なくされます。

自宅の再建が難しい場合は、避難所生活から仮設住宅生活へ移らなければなりません。

また、家屋が倒壊した場合、困るのは所有者だけではありません。

- 建物が倒壊すると、消防車や救急車が通れません。

- いつ倒壊するか分からない建物があると、避難路が危険な状態が続きます。

- 火災が発生し、大規模な火災になる可能性もあります。

Q40:住宅の耐震性が不足していることが分かりましたが、早急に耐震化をする資金等がありません。今すぐできる対策等はありませんか?

A40:耐震補強工事などの対策を行えない方も、今すぐできる地震への備えとして、家具類の転倒・落下防止対策があります。次のことを参考に、ご自宅の安全対策を行ってみませんか。

- 《その1》寝室や幼児・高齢者がいる部屋には大きい家具をおかない。

- 《その2》畳やじゅうたんの上に背の高い家具をおかない。

- 《その3》火気の周辺に家具をおかない。

- 《その4》家具の上に物をおかない。(ガラス製品は特に注意)

- 《その5》部屋の入口や廊下、階段には物をおかない。

- 《その6》家具はL字金物で壁に固定

Q41:耐震補強の重要性はわかりましたが、高齢であり、後継ぎもいないため、住宅にお金をかける気持ちはありません。

A41:住宅の倒壊は自分だけの話ではありません。住宅が倒壊すると隣の家にも被害を与え、道路をふさぎ、避難救助の妨げにもなります。震災直後の救助は近隣の方による救助活動によって行われています。ご自宅が倒壊しないことで、近隣の救助活動も円滑に行えることとなります。

令和3年度から耐震補強の補助金の補助率が見直されました。自己負担が少なく、十分耐震補強を行える場合もございます。一度、無料耐震診断を受けてみませんか?

Q42:地震がきてもすぐに逃げ出すから、耐震対策をしなくても大丈夫ですか?

A42:震度6強以上の揺れが発生すると、立っていることが困難です。被災した建物は、家が傾いており、扉や窓が開かない可能性もあります。また、床には割れたガラスや食器が散乱しています。このような状況の中で、安全に非難することはなかなか難しいと思われます。住宅の耐震対策を検討してみてはいかかでしょうか。

Q43:耐震改修工事にかける費用がありません。負担が少ない工事方法等はありませんか?

A43:通常の耐震改修工事では、筋交いを梁や土台に取り付ける工法を採用するため、取り付けの支障となる壁、天井や床を解体復旧する必要があり、所有者の負担が大きく、なかなか改修工事に踏み切れないと思います。

この仕上げ材を解体復旧する工事を伴わなければ、安価に耐震補強ができることになります。

『安価な補強工法』として、床や天井を壊さずに施工可能な工法が数多く検証されており、また、解体を伴わないことから、工事費用を抑えることことができ、また、工事期間の短縮にもつながっています。

- 必要最小限の壁を撤去し、柱と梁(土台)の引き抜き補強金物を取り付ける。

- 壁を解体せず、金物で構造用合板を取り付ける。

耐震改修設計にあたっては、『安価な工法』の採用について、耐震改修事業者と相談してみてください。

また、改修設計にあたっては、工事箇所を生活にあまり影響のない箇所に集中させるプランとすることで、工事費用を抑え、工事による生活への影響も軽減することもできます。

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています