更新日:2025年11月1日

ここから本文です。

目次

広報ながの11月号(全ページPDF・特集)

広報ながの11月号(PDF)

表紙(1ページ)

※詳しくは(関連記事「フォトニュース~学校給食の現場に潜入!・学校給食費の公会計化」)をご覧ください。

長野市の人口と世帯数(令和7年10月1日現在)

- 総数360,302人(男175,129人女185,173人)

前月比△117人(△71人△46人) - 世帯数166,066世帯(前月比+51世帯)

長野市新型インフルエンザ等対策行動計画案意見募集(2ページ上段)

\皆さんのご意見を募集します/

長野市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)

新型コロナウイルス感染症危機対応の経験を踏まえ、次に感染症危機が起きた際、感染拡大の抑制と市民の生命および健康の保護などの対応に万全を期すため、平成26年に策定した「長野市新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定します。

このたび計画(案)がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

募集期間

11月4日(火曜日)~12月3日(水曜日)(必着)

閲覧場所、意見・提案用紙の配布場所

- 危機管理防災課(第一庁舎5階)

- 市保健所総務課

- 行政資料コーナー(第一庁舎3階)

- 各支所

- 市ホームページ

意見・提案の提出方法

次のいずれかで提出してください。

- ながの電子申請サービス(長野市)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 郵送、ファクス、Eメール(ファイルを添付せず、直接入力)のいずれかで、危機管理防災課(〒380-8512長野市役所、Eメールkikibousai@city.nagano.lg.jp)

- 各閲覧場所へ持参

※電話や口頭によるご意見は、お受けしません(自書が困難な人は、お問い合わせください)。

※ご意見への個別の回答はしません。

※計画への反映状況は、個人情報を除き、市ホームページなどで公表します。

問い合わせ

危機管理防災課

- 電話:026-224-5006

- ファクス:026-224-5109

松山副市長退任のごあいさつ(2ページ下段右)

10月1日付け 松山大貴副市長が退任しました

退任のごあいさつ

在任中の3年3カ月、多くの皆さんに温かいご支援とご厚情をたまわりました。心より御礼申し上げますとともに、長野市のさらなる発展を祈念いたします。

国民年金の手続きをお忘れなく(3ページ)

11月は「ねんきん月間」~将来の生活設計を考えてみませんか

国民年金は 今を!そして老後を支える終身保障です

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することが義務付けられています。年金を受け取るためには要件があり、必要な手続きを行わないと受け取ることができない場合があります。国民年金への加入や給付の手続きは、忘れずに行いましょう。

支給される年金の種類は?

老齢になったときの所得保障のほか、重い障害や死亡など、万が一のときにお金が支給されます。

老齢基礎年金

65歳になったときから支給

障害基礎年金

病気やけがで障害が残ったときに支給

遺族基礎年金

亡くなったとき、子(*)のある配偶者または子(*)に支給

(*)詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

自分の年金資格を確認しましょう

20歳から60歳までの国民年金の資格は、次の3つの種類に分かれています。

|

第1号被保険者 |

自営業、農業、学生、無職の人など |

|---|---|

|

第2号被保険者 |

会社員、公務員など厚生年金や共済年金の加入者 |

|

第3号被保険者 |

第2号被保険者に扶養されている配偶者 |

第1号被保険者

自営業、農業、学生、無職の人など

第2号被保険者

会社員、公務員など厚生年金や共済年金の加入者

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

\ こんなときは申請・手続きを! /

会社を退職した

国民年金への変更の届け出が必要です。窓口(*)またはマイナポータルから電子申請で届け出をしてください。退職した人に扶養されていた配偶者も、資格の変更の届け出が必要です。

(*)国保・高齢者医療課国民年金室(第一庁舎2階)、各支所、各年金事務所のいずれかへ

年金受給者が亡くなった

未支給年金を受けることができる場合があります。受給していた年金の種類により、手続き先が異なります。請求に必要な持ち物など、詳しくはお問い合わせください。

基礎年金番号を知りたい

基礎年金番号が分からないときは、「基礎年金番号通知書」の再発行の申請をしてください。申請に必要な持ち物など、詳しくはお問い合わせください。

納めた国民年金保険料は全額社会保険料控除の対象です

年末調整や確定申告で社会保険料控除を受けるためには、保険料を納めたことを証する書類の添付が必要です。本年中に納めた額の証明書は、10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。

ご自身の保険料だけでなく、家族の保険料を支払っている場合は、その分も合わせて控除が受けられます。

問い合わせ

国保・高齢者医療課国民年金室

- 電話:026-224-5026

- ファクス:026-223-7200

長野南年金事務所

- 電話:026-227-1284

長野北年金事務所

- 電話:026-244-4100

いじめを防ぐために(4ページ)

いじめを防ぐために~子どもたちが安心して過ごせる環境を整える~

子どもが心身の苦痛を感じていれば、その行為はいじめとなります(「いじめ防止対策推進法」より)。いじめは、どの子どもも被害者にも加害者にもなる可能性があります。

学校の活動の中で、いじめについて、子どもが一人で悩みや苦しみを抱え込むことがないよう、子どもの意見や思いを尊重しながら、学校、家庭、地域が連携し、子どもたちが安心して過ごせる環境を整えることが重要です。

私たちにできること

家庭・地域で

子どもたちの様子に気になることがあれば、「どうしたの?」「大丈夫?」などと声をかけましょう。子どもの声に耳を傾け、心配な事があれば、学校や市教育委員会へご連絡ください。

学校で

- 定期的に「いじめアンケート」や個人面談を実施し、児童・生徒の実態を把握しています。

- 法律、心理、福祉などの専門家の協力を得ながら、いじめの問題の早期解決に向けて取り組んでいます。

- 全市立小・中学校で、「学校いじめ防止基本方針」を策定し、方針に基づいて対応をしています。

市教育委員会で

- 子どもたちからの相談体制充実のため、一人一台端末を活用した相談フォーム「ひとりでなやまないで!」を運用しています。投稿された内容は、学校と情報共有して、対応します。

- スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが相談に応じるなど、多くの目で子どもたちの状況を見守る環境を整備しています。

- 教職員を対象にした、いじめ防止などに向けた研修などを実施しています。

いじめのサインかも~小さな変化に気付いて声かけを~

様子の変化

- 元気がない

- 表情が暗い

- 体調不良を訴える

- 食欲がない

など

子ども同士の様子から

- 集団から一人だけ離れている

- 過度なふざけ合いが見られる

- 乱暴な言葉遣いをする

- 大きな声ではしゃぐ

など

持ち物の変化

- 服が汚れている

- 物がなくなる

- 物が壊される

- 落書きされる

など

「ネットいじめ」の防止

各学校や市教育委員会では、「ネットいじめ」の防止に向け、子どもたち自らが適切に判断して行動できる力を身に付けるため、情報モラル教育を推進しています。

SNSやオンラインゲーム上のやりとりがトラブルにつながる事例もあることから、インターネット使用について家庭内でのルールを設けるなど、ご協力をお願いします。

インターネット使用のルール作りのポイント

子どもと話し合って、「不適切な内容とは何か」や「使い過ぎの程度」など、具体的にルールを作りましょう。また、リスクに直面しそうな場面をイメージすることも大切です。

ルールの例

- 相手の嫌がることはしない

- 不適切な内容を投稿しない

- インターネットを使い過ぎない

など

相談窓口

こども総合支援センター「あのえっと」

- 電話0120-783-041

- 月~金曜日(祝休日・年末年始を除く)8時30分~17時15分

24時間子どもSOSダイヤル

- 電話0120-0-78310

子どもの人権110番

- 電話0120-007-110

- 月~金曜日(祝休日・年末年始を除く)8時30分~17時15分

問い合わせ

学校教育課

- 電話:026-224-5063

- ファクス:026-224-5086

11月は児童虐待防止推進月間(5ページ上段)

知らせよう あなたが あの子の声になる

11月は児童虐待防止推進月間です

児童虐待は社会全体で解決すべき課題であり、発生予防と早期発見・早期対応が極めて重要です。市要保護児童対策協議会では、児童相談所や警察、学校など関係機関と協力して児童虐待防止に努めています。子どもたちを虐待から守るため、この機会に一緒に考えてみませんか。

児童虐待とは?

児童虐待は、保護者が子ども(18歳未満)の心身を傷つけたり、健やかな成長・発達を損なう行為です。「しつけ」と称する体罰は法律で禁止されています。

身体的虐待

殴る、蹴る、叩くなど

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に暴力を振るう(面前DV)など

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せるなど

ネグレクト

登校や外出の禁止、食事を与えない、ひどく不潔にするなど

※詳しくはこども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

虐待かも?と思ったら

少しでも虐待を疑うときは、迷わず連絡してください。市では、児童虐待の通報・通告のほかに、ひとり親や女性からの相談、子どもに関するあらゆる相談に対応しています。

相談窓口

こども総合支援センター「あのえっと」

- 電話026-224-9746

- フリーダイヤル0120-783-041

子育て家庭福祉課

- 電話026-224-7062

福祉政策課篠ノ井分室

- 電話026-292-2596

児童相談所24時間全国共通ダイヤル

- 電話189(いちはやく)

最寄りの児童相談所につながります。

児童への虐待防止と安全確保の強化を目的に、10月1日から、保育所や放課後子ども総合プラン施設などの職員による児童虐待を発見した場合の通報が義務化されました。

問い合わせ

子育て家庭福祉課

- 電話:026-224-7062

- ファクス:026-224-7698

女性に対する暴力をなくすために(5ページ下段)

女性に対する暴力をなくすために

夫・パートナーからの暴力(DV)、性犯罪、ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメントなどの根底には、女性の人権を軽視する考え方があります。男女共同参画社会を形成していくためには、暴力の根絶と人権を尊重する意識が大切です。

独りで悩まず相談を

内閣府の調査によると、結婚歴のある女性の4人に1人は配偶者から暴力を受けたことがあり、そのうち、13.2パーセントは何度も被害を受けています。「私だけが我慢すれば」と、独りで抱え込まず相談してください。また、DVや性暴力の被害に遭っていると打ち明けられたら、自分の考えや気持ちを押し付けず相手に寄り添い、まずは相談を勧めてください。

【男女共同参画センター】女性のための無料相談窓口

電話026-237-8778

- 電話・面接相談(面接は前日までに要予約)

- 月・火・木・金曜日9時00分~16時00分

水曜日12時00分~19時00分

(16時00分以降は電話相談のみ) - 祝休日、年末年始は除く

※市内在住・在勤・在学の女性が対象です。

※匿名で相談ができ、秘密は固く守られます。

「女性に対する暴力の根絶」を呼びかけるパープルリボンハートフルコンサート

日時

11月21日(金曜日)19時00分〜

(18時30分開場)

場所

勤労者女性会館しなのき

定員

(先着順)150人

申し込み

11月19日(水曜日)正午までに、ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から申し込み

問い合わせ

男女共同参画センター

- 電話:026-237-8303

- ファクス:026-237-3315

みんなで防ごう!高齢者虐待(6ページ上段)

~地域の「見守り」と「気付き」が虐待防止の第一歩~みんなで防ごう!高齢者虐待

高齢者虐待は、どこの家庭でも起こる身近な問題です。周囲の人の声かけや、変化のサインに対する気付きが、高齢者虐待の防止につながります。介護の悩みや負担を一人で抱えずに、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

こんなサインを見逃さないで

高齢者の様子

- 不自然なけがをしている

- 「家にいたくない、帰りたくない」などの訴えがある

- 汚れた服装のままや悪臭がある状態で放置されている

- 極度に痩せてきた様子がある

など

家族(介護者)の様子

- 高齢者の世話や介護に拒否的な発言をしている

- 介護疲れや病気などで、苦しそうな様子が見られる

- 怒鳴っている声や悲鳴、物を投げる音などが聞こえる

- 高齢者を「殺してしまうかもしれない」などと話している

など

気付いたときには相談を

「高齢者虐待かもしれない」と気付いたり、心配になったとき、介護の悩みや負担を感じたときはご相談ください。その連絡が高齢者や家族(介護者)を救うことにつながります。

通報者(相談者)の情報は守られ、周囲に漏れることはありません。

\相談・連絡先/

地域包括ケア推進課

- 電話026-224-8929

福祉政策課篠ノ井分

- 電話026-292-2596

各地域包括支援センター

各センターの連絡先については市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

問い合わせ

地域包括ケア推進課 中部地域包括支援センター

- 電話:026-224-7174

- ファクス:026-224-8574

赤ちゃんと絵本を楽しもう(6ページ下段)

~長野市版ブックスタート「おひざで絵本」事業~赤ちゃんと絵本を楽しもう

市では、赤ちゃんの豊かな心の成長と、家族との絆を深める一つのきっかけとなることを願い、赤ちゃんとその保護者に1冊の絵本をプレゼントしています。赤ちゃんと一緒に絵本を開き、かけがえのないひとときを過ごしましょう。

絵本をプレゼントします

「7~8カ月児健康教室」で次の5冊の中からお好きな絵本1冊をお渡しします。健康教室に参加できなかった人は、1歳の誕生日までに、家庭・地域学びの課(第一庁舎4階)へお問い合わせの上、同課、市立図書館、市立公民館・市交流センターで受け取ることができます。

- いないいないばあ

文/松谷みよ子

絵/瀬川康男(童心社)

- おせんべ やけたかな

構成・文/こがようこ

絵/降矢なな(童心社)

- くだもの

作/平山和子(福音館書店)

- そらまめくんのこしょこしょこしょ

作/なかやみわ(小学館)

- でんしゃ くるかな?

作/きくちちき(福音館書店)

お近くの図書館分室もご利用ください!

市立公民館・市交流センター(27施設)には、市立図書館の分室として、図書室や図書コーナーがあり、本の貸し出しをしています。また施設によって、読み聞かせ講座なども実施しています。子どもと一緒に本に親しむ場として、ぜひご活用ください。詳しくはお近くの公民館・交流センターへお問い合わせください。

- 安茂里公民館図書室

問い合わせ

家庭・地域学びの課

- 電話:026-224-5082

- ファクス:026-224-5104

財政の健全化判断比率などの公表(7ページ上段)

市の財政の健全化判断比率などを公表します

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は「健全化判断比率」を算定し、公表することになっています。令和6年度決算に基づく、本市の財政分析指標をお知らせします。

本市の財政状況は健全です

各指標の比率は、国が定める早期健全化基準を大きく下回っており、健全な財政状況を維持しています(表参照)。

- 「実質公債費比率」の指標は、第一庁舎・芸術館や斎場の建設などに係る旧合併特例事業の市債の償還が一部終了したことなどから、前年度に比べて0・1ポイント低下(改善)しました。

- 「将来負担比率」の指標は、市債の新規発行減による地方債現在高の減などにより、前年度に比べて10・9ポイント低下(改善)しました。

| 健全化判断比率の指標とその内容 | 令和5年度 決算 |

令和6年度 決算 |

早期健全化 基準 |

|

|---|---|---|---|---|

| 実質赤字比率 | 一般会計などを対象とした赤字の割合 | 黒字決算 | 黒字決算 | 11.25% |

| 連結実質赤字比率 | 一般・特別・企業などの全会計を対象とした赤字の割合 | 黒字決算 | 黒字決算 | 16.25% |

| 実質公債費比率 | 市の平均的な年間収入に対する借金の割合 | 5.2% | 5.1% (やや減少) |

25% |

| 将来負担比率 | 市の平均的な年間収入に対し、市が将来負担すべき負債の割合 | 20.6% | 9.7% (減少) |

350% |

| 資金不足比率 | 水道事業など各公営企業会計に対する資金が不足する割合 | 資金不足なし | 資金不足なし | (経営健全化基準) 20% |

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ

財政課

- 電話:026-224-5014

- ファクス:026-224-8764

秋の火災予防運動(7ページ下段)

11月9日(日曜日)~15日(土曜日)秋の火災予防運動

空気が乾燥し、暖房器具などの火を取り扱う機会が増えるこの時季は、火災が発生しやすくなります。火災の発生を防ぐとともに、命と財産を守るため、全国一斉に「秋の火災予防運動」を実施します。

- 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

暖房器具の取り扱いにご注意を

毎年、これからの時季は、ストーブなどの暖房器具が火元となる火災が発生しています。次の点に注意し、火災予防にご協力をお願いします。

- 周囲に燃えやすいものを置かない

- モバイルバッテリーなどを近くに置かない

- 消してから給油する

- 使用中は外出しない

住宅用火災警報器の設置と適正な維持管理を

住宅用火災警報器は、煙や熱を感知して火災発生を知らせるもので、住宅の寝室などに設置が義務付けられています。

設置していたことで、被害を最小限にとどめることができた事例や、火災を未然に防ぐことができた事例があります。

ただし、設置していても、電池切れや故障などで作動しない可能性があります。定期的に点検ボタンなどで確認し、設置から10年を目安に交換をお願いします。

問い合わせ

予防課

電話:026-227-8001

ファクス:026-228-6772

健康情報(8~10ページ)

健康情報

何歳(いくつ)になっても生き生き元気に!~「はつらつ倶楽部」と「長野市はつらつ体操」のご案内~

住み慣れた地域、自宅で暮らし続けるためには、「立ったり座ったりが安定してできる」など、生活上の動作が安全にできることが必要です。足腰の筋力とバランス力を維持するための取り組みを紹介します。

あなたは大丈夫?「足腰の元気度」をチェック

次の3つの質問で確認してみましょう。

- 以前に比べて歩く速度が遅くなってきた

- この1年間に転んだことがある

- ウオーキングなどの運動を週に1回以上していない

一つでも該当したら、早めの取り組みが効果的です。「はつらつ倶楽部」への参加や「はつらつ体操」に取り組んでみませんか。

はつらつ倶楽部とは?

地域の身近な会場で「長野市はつらつ体操」などの活動をしているグループです(おおむね毎週、1時間半程度)。体操以外にも参加者同士で相談し、無理なく楽しく脳トレや交流を楽しんでいます。参加者からは「和気あいあいと活動している」「顔見知りが増えた」などの声があります。

- 腿(もも)上げの筋トレの様子(芹田地区のはつらつ倶楽部)

長野市はつらつ体操の一例を紹介!

(1)開眼片足立ち(バランス訓練)

- 転倒しないように、必ずつかまるものがある場所に立ち、床につかない程度に片脚を上げます。(左右とも1分間で1セット。1日3セット)

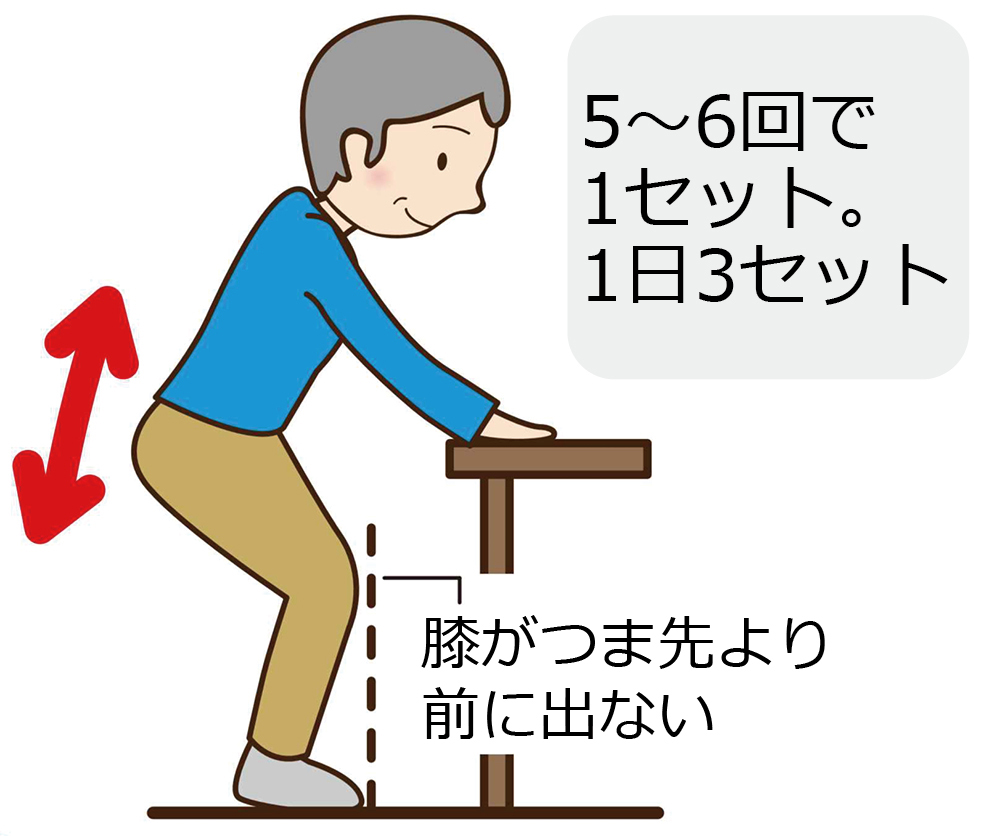

(2)スクワット(筋力トレーニング)

- 足を肩幅に広げて立ち、お尻を後ろに引くように、2~3秒間かけて膝を曲げ、ゆっくり元に戻ります。(5〜6回で1セット。1日3セット)

- 動作中は息を止めず、机などに手をついて行いましょう。

※痛みがある場合は無理せず、少しずつ行いましょう。かかりつけ医をお持ちの人は、相談してから始めてください。

- 「長野市はつらつ体操」(市ホームページ)

どこでいつ、活動しているの?

市内には210のはつらつ倶楽部があります(令和7年4月末現在)。

具体的な活動については、地域包括ケア推進課にお問い合わせください。

- 「はつらつ倶楽部」(市ホームページ)

市では「はつらつ倶楽部」の立ち上げや活動継続のためのサポートをしています。

「地域の仲間同士ではつらつ体操の体験をしてみたい」「現在、仲間としている活動に体操を取り入れたい」「新たに介護予防の集まりを立ち上げたい」などの希望がありましたら、地域包括ケア推進課までお問い合わせください。

問い合わせ

地域包括ケア推進課

- 電話:026-224-7873

- ファクス:026-224-8574

ふらっとフレイル予防体験

どなたでもフレイル予防体験ができます。お気軽にお立ち寄りください。

日時

11月19日(水曜日)13時30分~15時30分

場所

市民交流スペース(第一庁舎1階)

内容

- お味噌(みそ)の話(13時30分~13時50分)

- フレイル予防市民ナビゲーターとのフレイル予防の体験(14時00分~)

- 口腔(こうくう)機能測定(15時00分まで)

- 「シン・長野市はつらつ体操」(*)など

(*)「長野市はつらつ体操」のアップデート版です。

問い合わせ

地域包括ケア推進課

- 電話:026-224-7873

- ファクス:026-224-8574

11月8日はいい歯の日 よく噛(か)んで食べていますか?

生涯にわたって健康的な食生活を送り、おいしく食事をするためには、よく噛むことが大切です。「よく噛むこと」は、全身の健康にとても良い効果があります。日頃の口腔(こうくう)ケアをしっかりと行い、歯と口の健康を維持し、よく噛む習慣をつけましょう。

よく噛むことの効果

- 肥満を防ぐ

脳の満腹中枢が働いて食べ過ぎを防ぎます。 - 胃腸の働きを促進する

消化酵素がたくさん出て消化を助けます。 - 脳の活性化

脳細胞の働きが活発になります。 - 虫歯・歯周病を防ぐ

唾液がたくさん出て、口内をきれいに保ちます。

よく噛むためのポイント

- 一度に多くの量を口に入れ過ぎない。

- 噛みごたえのある食材を取り入れる。

- 食事の時間に余裕を持ち、ゆっくり味わいながら食べる。

- 汁物や飲み物で食べ物を流し込まない。

問い合わせ

健康課

- 電話:026-226-9961

- ファクス:026-226-9982

市民病院糖尿病講演会(世界糖尿病デー記念)

日時

11月13日(木曜日)11時00分~12時15分(開場10時30分)

場所

市民病院市民健康ホール

内容/講師

- 第1部「糖尿病予防のためにできること」/武市哲さん(同院糖尿病・内分泌内科医師)

- 第2部「糖尿病とともに生きる~認知症予防にもなる簡単な運動と筋トレ~」/西脇かおるさん(NPO法人ながの健康サポートセンター)

問い合わせ

市民病院総務課

- 電話:026-295-1199

- 詳しくは市民病院ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

不妊・不育症相談

不妊カウンセラーまたは助産師が相談に応じます。

日時

11月19日(水曜日)13時00分~16時00分

場所

市保健所

申し込み

事前に電話で健康課へ

問い合わせ

健康課

- 電話:026-226-9963

専門医による認知症個別相談会

日時

11月20日(木曜日)13時00分~15時00分

場所

中部地域包括支援センター(第二庁舎1階)

対象

認知症の相談を希望する本人または家族など

定員

(先着順)3人

申し込み

事前に電話で中部地域包括支援センターへ

問い合わせ

中部地域包括支援センター

- 電話:026-224-7174

フレイル予防の相談会

保健師などの専門職が、栄養、口腔(こうくう)、社会参加などの相談に応じます。

日時

11月21日(金曜日)13時30分~16時45分

場所

地域包括ケア推進課(第二庁舎1階)

申し込み

11月13日(木曜日)までに、電話で地域包括ケア推進課へ

問い合わせ

地域包括ケア推進課

- 電話:026-224-7873

難病研修・交流会

日時

12月3日(水曜日)14時00分~15時30分

場所

市保健所

内容

理学療法士講話・実技「日常生活の中でできるリハビリテーション」

申し込み

11月19日(水曜日)までに、電話で健康課へ

問い合わせ

健康課

- 電話:026-226-9965

HIV啓発、レッドリボンツリーの展示

12月1日の「世界エイズデー」に合わせ、レッドリボンツリーの展示のほか、エイズ・性感染症への理解を深めるためのポスターなどを掲示します。

日時/場所

12月5日(金曜日)~8日(月曜日)/ステーションビルMIDORI長野3階りんごのひろば

日時/場所

12月8日(月曜日)~12日(金曜日)/市民交流スペース(第一庁舎1階)

日時/場所

12月17日(水曜日)~22日(月曜日)/市立長野図書館

問い合わせ

健康課

- 電話:026-226-9964

COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは~11月19日(毎年11月第3水曜日)は世界COPDデー~

COPDとは、たばこなどに含まれる有害物質を長年吸い込むことで起こる肺の炎症による病気です。重症化すると、少し動いただけですぐに息苦しくなるなど日常生活に支障が出たり、酸素吸入が必要になったりすることもあります。長期間にわたってゆっくり進行していくため、気付きにくく、発見が遅れがちです。

原因

COPDの主な原因はたばこです。患者の9割は喫煙者または喫煙経験者です。また、他人の煙を吸ってしまう受動喫煙もCOPDの原因となります。

症状

- 咳や痰(たん)が続いている

- 階段を休み休み上がる

- 同世代と比べて息切れがしやすい

- 風邪をひきやすい、また治りにくい

など

予防と治療

COPDの予防で最も大切なことは禁煙です。一度壊れた肺の機能は元に戻りませんが、禁煙はCOPDの進行を緩やかにします。息切れ、長引く咳・痰は、肺からのSOSかもしれません。気になる症状があれば、早めにかかりつけ医または呼吸器内科へ受診し、必要に応じて治療を受けましょう。

問い合わせ

健康課

- 電話:026-226-9961

- ファクス:026-226-9982

ノロウイルスによる感染症・食中毒

冬季はノロウイルスによる感染症や食中毒が多発します。正しい知識を持ち、予防・対策を行いましょう。

主な原因となる食品、感染源

- 感染者の便や嘔吐(おうと)物

- カキなどの二枚貝

- 非加熱食品(魚介類、生野菜、サンドイッチなど)

食中毒予防

- 食品の十分な加熱(85℃以上で90秒以上)

- 調理・食事前やトイレ後の十分な手洗い

- 調理器具類の洗浄、熱湯や塩素系漂白剤による消毒

感染対策

ノロウイルスは感染力が強く、人を介して感染します。感染者の嘔吐物などは、塩素系漂白剤などを使用して消毒する、汚物処理後は手洗いやうがいを十分に行うなど適切な処理が必要です。

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

問い合わせ

食品生活衛生課

- 電話:026-226-9970

- ファクス:026-226-9981

アニサキスやフグによる食中毒

アニサキスは、多くの海産魚介類に寄生しています。冷凍処理されていない魚介類を刺身などで食べた人が、アニサキスにより激しい腹痛を伴う食中毒になる事例が発生しています。また、フグの毒は猛毒で、呼吸困難などで死亡することがあります。素人判断での調理は絶対にやめましょう。

アニサキスによる食中毒予防のポイント

- 冷凍処理

マイナス20℃以下で24時間以上冷凍する - 加熱調理

可食部を60℃以上で1分間以上加熱する

調味料は無効

酢やワサビなど調味料でアニサキスは死滅しません。「シメサバ」などの魚料理での食中毒も発生しています。

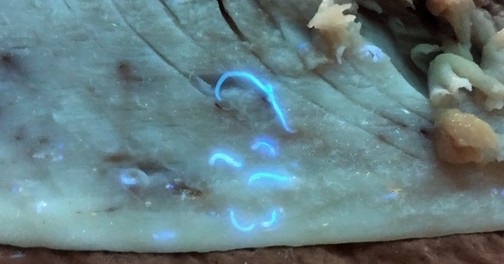

アニサキスの虫体

長さ2~3センチメートル、太さ0.5~1ミリメートル程度で、白い糸状

(ブラックライトを当てると見つけやすい)

- シメサバの画像

問い合わせ

食品生活衛生課

- 電話:026-226-9970

- ファクス:026-226-9981

ひきこもり家族教室(全6回シリーズ)

日時

11月17日、12月8日・22日(月曜日)14時00分〜16時00分

令和8年1月19日、2月2日・16日(月曜日)14時00分〜16時00分

場所

市保健所動物愛護交流棟 レクチャールーム

※11月17日は市保健所2階会議室

内容

認知行動療法に基づいた家族支援プログラム

対象

ひきこもり状態の人の家族(市内在住)

定員

(先着順)15人

申し込み

事前に電話で健康課へ

問い合わせ

健康課

- 電話:026-226-9965

集客プロモーションパートナー都市(11ページ上段)

集客プロモーションパートナー都市からのお知らせ

金沢市

~とっておき!冬の金沢へ~金沢冬の旅キャンペーン

とき

11月1日(土曜日)~令和8年2月28日(土曜日)

加賀藩「本多家」ゆかりの博物館、寺を巡り、歴史と文化を体験するプランや、鷹(たか)狩り体験と老舗料亭で特別な鷹匠膳を味わうプランなど、冬の金沢を存分に堪能することができます。ぜひ、冬の金沢へ旅をしてみませんか。

問い合わせ

金沢市観光政策課

- 電話:076-220-2194

(一社)金沢市観光協会

- 電話:076-232-5555

- 金沢市観光公式サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

静岡市

第19回 清水港マグロまつり2025

とき

11月8日(土曜日)・9日(日曜日)

マグロの水揚げ量日本一を誇る港で、清水港マグロまつりを開催します。2日間にわたりマグロ関連の飲食店が並ぶほか、9日(日曜日)にはマグロ解体ショーなどを実施します。この機会に、ぜひ静岡にお越しください。

問い合わせ

静岡市清水みなと振興課

- 電話:054-354-2342

- 清水港マグロまつり公式サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

11月の市政番組(11ページ下段)

※放送日時と内容は変更になる場合があります。

※【再】は再放送です。

テレビ

TSB

ふれ愛ながの市政ガイド

- 8日(土曜日)11時25分~11時30分

AC長野パルセイロ・レディースと交流! - 15日(土曜日)11時25分~11時30分

AC長野パルセイロ・レディースをみんなで応援!

abn

ふるさとステーション

- 16日(日曜日)17時25分~17時30分

長野市の公園に出かけてみませんか?

SBC

ふれ愛ながの21(手話通訳入り)

- 30日(日曜日)14時30分~15時00分

裾花川と長野市街地

INC

長野きらめきチャンネル

- 月~金曜日:1日3回

- 土・日曜日:1日2回

身の回りの重さの秘密~「計量法」ご存じですか?

※TSBとINCは市公式Youtube(ユーチューブ)でも配信しています。

ラジオ

SBC

ふれあい21 こちら長野市です

- 29日(土曜日)17時35分~17時45分

私の仕事を紹介します~国際交流員に着任して3カ月

FMぜんこうじ

長野市広報-ふれ愛ガイド

月~金曜日9時00分~9時10分・【再】12時50分~13時00分

- 3日(月曜日)青少年健全育成フェスティバル【再】

- 4日(火曜日)おひざで絵本事業

- 5日(水曜日)秋の火災予防運動

- 6日(木曜日)ペットの防災

- 7日(金曜日)シニアのおしごと「ご縁」結び

- 10日(月曜日)市内の観光イベント

- 11日(火曜日)女性に対する暴力をなくす運動

- 12日(水曜日)お酒との上手な付き合い方

- 13日(木曜日)ノロウイルスによる食中毒防止

- 14日(金曜日)シニアのおしごと「ご縁」結び【再】

- 17日(月曜日)COPD〔慢性閉塞(へいそく)性肺疾患〕を知ろう

- 18日(火曜日)女性に対する暴力をなくす運動【再】

- 19日(水曜日)子どもの権利【再】

- 20日(木曜日)ご用心!突然の訪問者~それ、悪質商法かも

- 21日(金曜日)やきもち家からのお知らせ

- 24日(月曜日)ノロウイルスによる食中毒防止【再】

- 25日(火曜日)子どもの権利【再】

- 26日(水曜日)市芸術館からのお知らせ

- 27日(木曜日)12月の観光情報

- 28日(金曜日)広報ながの12月号の見どころ

問い合わせ

広報広聴課

- 電話:026-224-5004

- ファクス:026-224-5102

フォトニュース~学校給食の現場に潜入!(12ページ)

フォトニュースNAGANO

学校給食の現場に潜入!おいしさの秘訣(ひけつ)は地産地消!

長野市の学校給食は市内産・県内産の食材を中心に使用し、地産地消に力を入れており、栄養士・調理員一同、安心・安全な給食の提供を心がけています。

今回は、9月26日に訪問した信州新町共同調理場での調理の様子と、信州新町小学校の児童の皆さんの給食の時間の様子をお届けします。

\いただきます!/

9月26日の献立は、信州新町産のジャガイモを使ったカレーライスと、地元のこんにゃく店のこんにゃくを使ったサラダ、手作りブドウゼリー!このほかにも、長野県産の食材が使われています。

児童の皆さんは、彩り豊かな献立を、口いっぱいおいしそうに頰張っていました。

\おいしい♪/

しんまちランチ

- 信州の秋カレー

- 西山こんにゃくサラダ

- ブドウゼリー

職員インタビュー

- 信州新町共同調理場 土田栄養教諭

地域の食材を使うことを意識し、献立を立てています。子どもたちには、給食を通して地元の食材のおいしさを感じ、地元長野市・信州新町に誇りを持ってもらえたらうれしいです。

- 信州新町共同調理場 調理員

給食を通して、食べられなかったものを食べられるようになって欲しい。そんな思いを込めて作っています。体を作る大切な成長期に、子どもたちが食べる給食を作れることに喜びを感じています。

子どもたちの「おいしい!」の声が、仕事のやりがいです。たくさん食べて、元気な体を作ってください!

学校給食費の公会計化(13ページ)

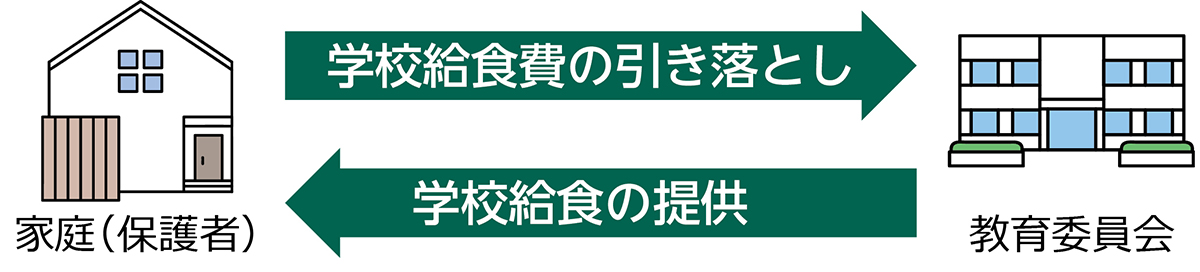

令和8年4月~学校給食費を「公会計化」します~学校給食費の支払先が変わります~

現在、市立小・中学校の学校給食費は、「私会計」として学校ごとに集金・管理をしていますが、令和8年4月から学校給食費を「公会計」とし、長野市が集金・管理をします。

公会計化とは?

A.学校給食費を地方公共団体の会計に組み入れることです。文部科学省では、学校給食費を公会計化し、保護者からの学校給食費の集金・管理業務を地方公共団体が自らの業務として行うことを促進しています。

なぜ、公会計化が必要なの?

A.保護者の皆さんの利便性向上と、教職員の事務負担を軽減し、学校における働き方改革を推進するためです。

どうやって支払うの?

A.口座振替によりお支払いいただく方法は変わりません。市が集金することで、市の指定金融機関をはじめ、多くの金融機関から口座振替が可能になります。

※振替手数料は市が負担します。

振替口座の情報は、どうやって登録するの?

A.新たに導入するサイト「長野市保護者ポータル」から登録いただきます。中学2年生までの在校生には11月中に、また来年度の新小学1年生(現年長児)には12月以降に、学校から案内チラシを配布します。チラシをご確認いただき、登録をお願いします。

長野市の学校給食の魅力をお届けします!

長野市保健給食課インスタグラム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のフォローをお願いします♪

学年費や旅行積立などの集金も変わります!

令和8年4月からは、学年費や旅行積立なども、学校給食費と合わせて口座振替により集金します。多くの金融機関から口座振替が可能になりますので、身近な金融機関をお選びください。

\ 保護者の皆さんへ /長野市保護者ポータルへの登録をお願いします

学校からのお便りや通知、学校給食費などの納入状況などを、ご自身のスマートフォンなどで確認できるサイトです。紙のお便りやEメールで通知する連絡などは「長野市保護者ポータル」での配信に切り替えていきます。

いつから使えるの?

A.本稼働は令和8年4月を予定していますが、令和8年度以降の学校給食の申し込みや、振替口座情報を登録いただくため、11月から一部機能を先行して運用します。

問い合わせ

保健給食課

- 電話:026-224-8632

- ファクス:026-224-5086

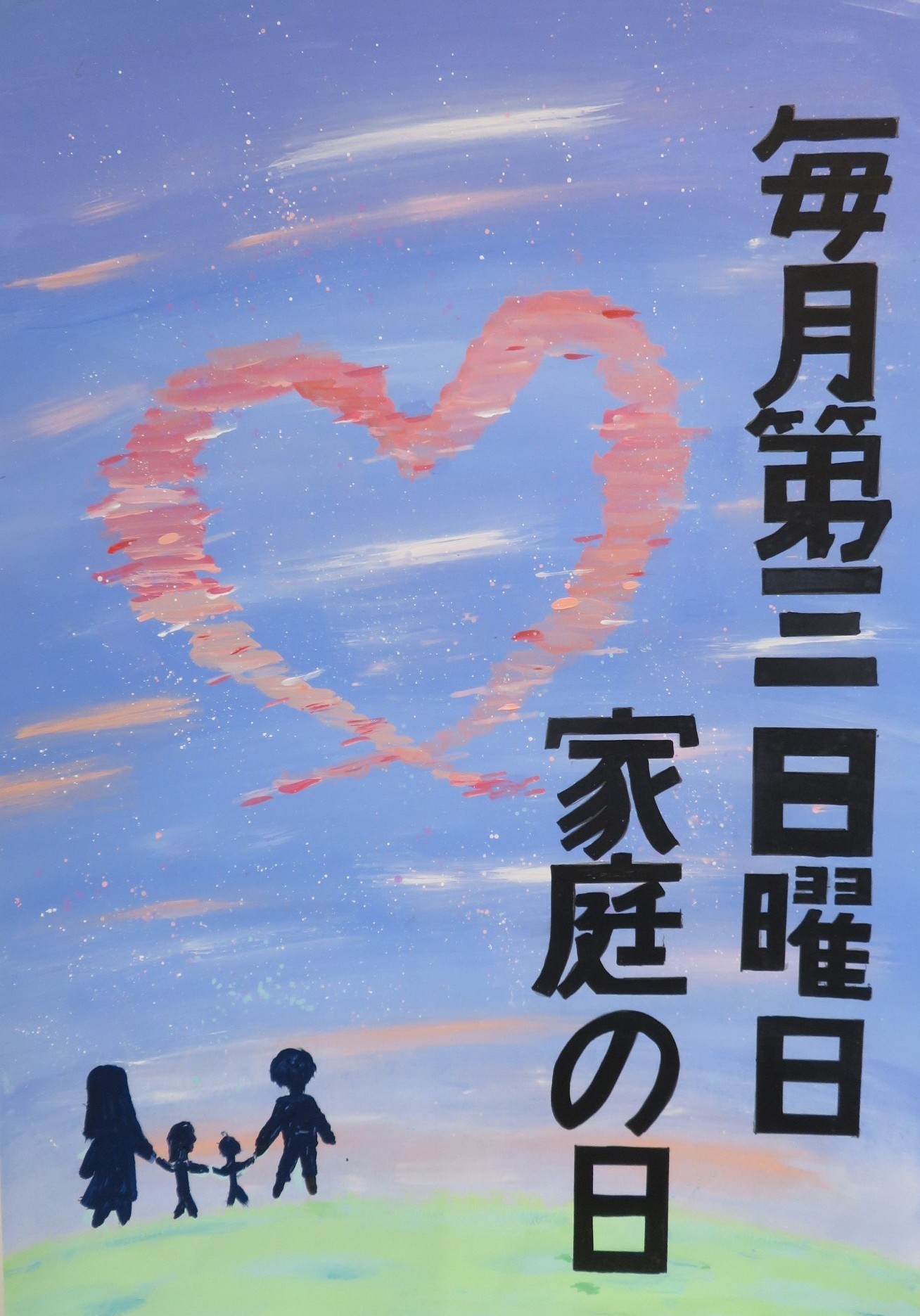

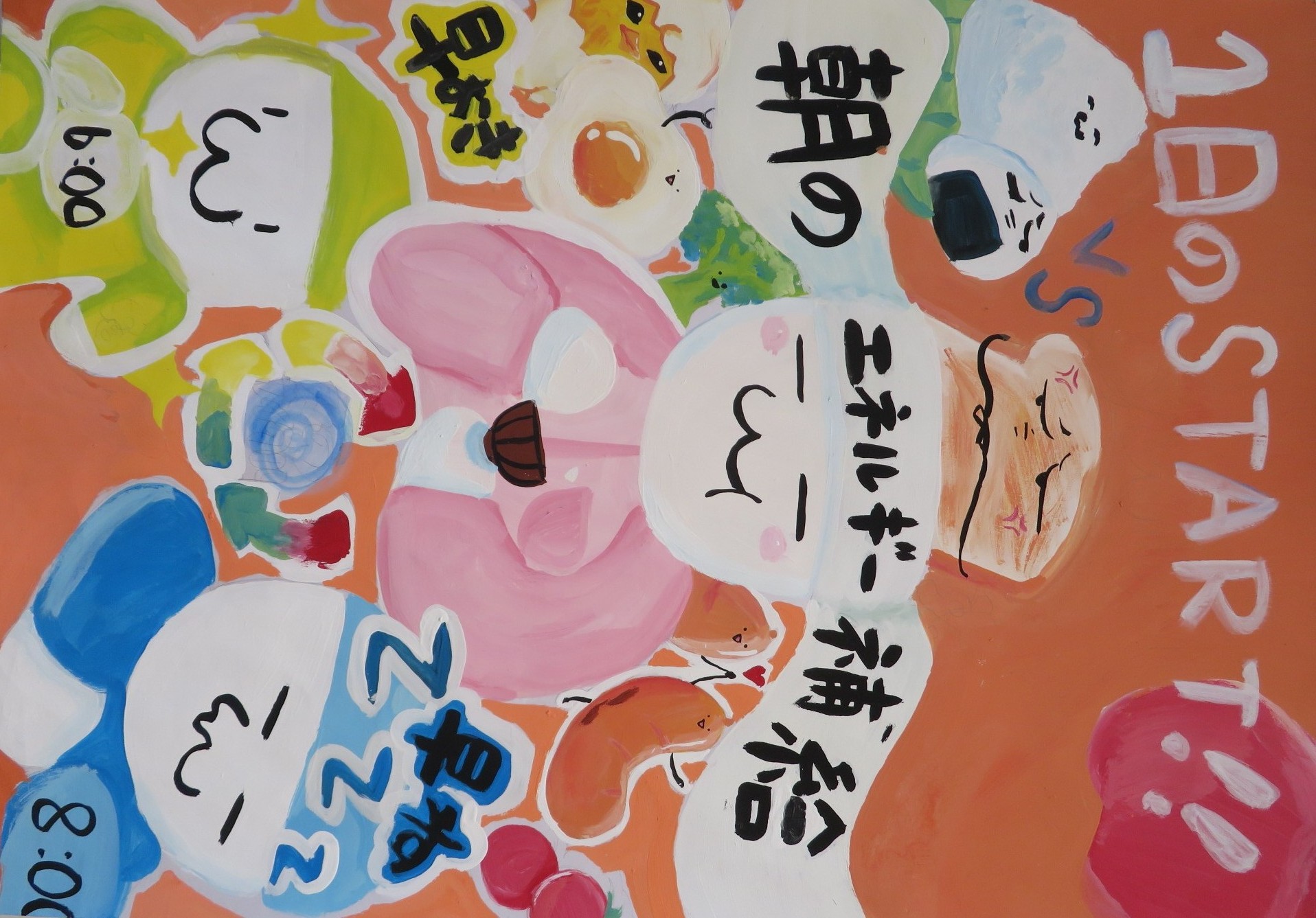

青少年健全育成作品コンクール入賞作品(24ページ)

令和7年度青少年健全育成作品コンクール入賞作品

本市では、広く市民の青少年健全育成に対する意識・意欲を高めるため、市内の児童・生徒から青少年の健全育成に関するポスター、標語、作文を募集し、優秀な作品を表彰しています。応募総数2,306点の中から決定した、本年度の最優秀・優秀作品を紹介します。

家庭の日部門

ポスターの部

最優秀賞

- 吉澤魅華さん(青木島小3年)

優秀賞

- 石津杏奈さん(松代小5年)

標語の部

最優秀賞

- 「ゲームより 家族との会話 大切に」内山瑠乃さん(三本柳小6年)

- 「おはようの 声で分かるよ 家族の調子」宮坂純令さん(川中島中1年)

優秀賞

- 「家庭の日 家族で笑おう 楽しもう」澁川遥羽さん(三本柳小6年)

- 「今日だけは スマホおやすみ 家族時間」中村美琴さん(東条小4年)

- 「ごめんねや 感謝の気持ち 家族にも」清水瞳子さん(東部中1年)

- 「リビングは いつもにぎやか ホットする場所」片桐心花さん(若穂中2年)

作文の部

最優秀賞

- 「私と家族」髙橋果歩さん(朝陽小5年)

- 「ありがとう」坂本絢音さん(川中島中3年)

優秀賞

- 「いつもありがとう」西澤ことはさん(綿内小6年)

- 「ママの存在」小泉柚芽華さん(綿内小6年)

- 「帰る場所があるということ」山室芙結さん(犀陵中3年)

- 「連弾が生んだ絆」北島美花さん(川中島中3年)

健全育成部門

ポスターの部

最優秀賞

- 町田紗和子さん(青木島小6年)

- 倉石琉花さん(櫻ケ岡中3年)

優秀賞

- 丸山麗奈さん(通明小5年)

- 望月理都さん(通明小5年)

標語の部

最優秀賞

- 「画面より 顔見て話す あたたかさ」丸山永翔さん(東条小4年)

- 「スマホより 心でつなぐ 放課後の約束」古川康博さん(更北中3年)

優秀賞

- 「あ、まずい 思ったしゅんかん もうおそい」熊井宙斗さん(三本柳小6年)

- 「手をとめて スマホおいてよ 話をきいて」神津明衣さん(通明小3年)

- 「大丈夫? 無理をせずに 相談してね!」田島夢彩さん(川中島中1年)

- 「善悪を 決める気持ち 正直に」塚間桔平さん(大岡中3年)

作文の部

最優秀賞

- 「地域の方の温かさ」丸山莉歩さん(三本柳小6年)

- 「私の背中を押してくれる場所」渡邉千彩乃さん(川中島中2年)

優秀賞

- 「あなたにとって友達とは」瀧澤結夏さん(塩崎小6年)

- 「ダンスをやって思ったこと」矢島花純さん(塩崎小6年)

- 「諦めないということ」丸田陽依さん(川中島中3年)

- 「本気は無敵」鈴木杏さん(大岡中3年)

問い合わせ

家庭・地域学びの課

- 電話:026-224-5082

- ファクス:026-224-5104

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています