|

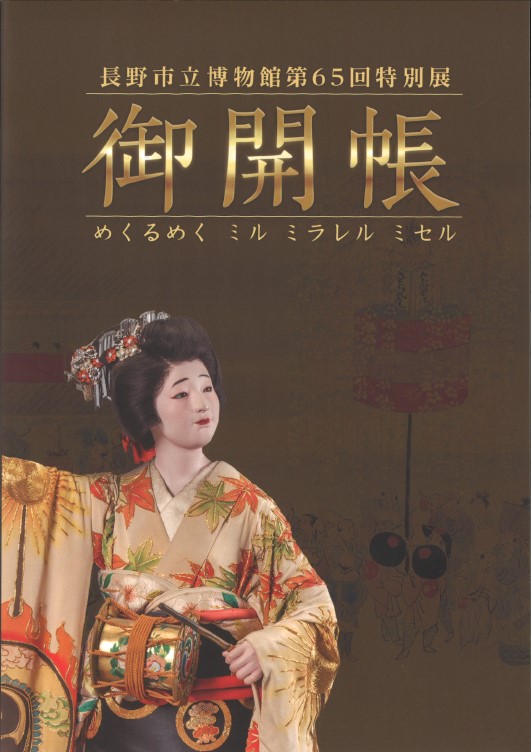

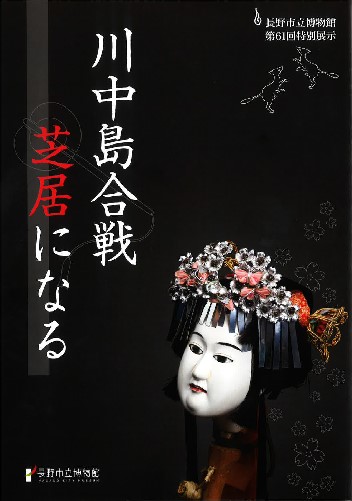

・特別展示「川中島の戦い 芝居になる」

内容:

プロローグ 芝居としてー人形浄瑠璃・歌舞伎ー

第一部 楽しみとしてー近世芸能の伝播ー

第一章 「遊び日」

第二章 伝播

第三章 地芝居の現在

第二部 芝居になった川中島合戦

第一章 川中島合戦

第二章 人形浄瑠璃として

第三章 歌舞伎へ

エピローグ 戦いと芝居

発行年:2018年 価格500円 送料320円 |

|

・企画展示「川中島の戦いと善光寺」

内容:

1.両雄の一騎打ち

2.善光寺とその本尊の姿

3.上杉謙信・景勝と善光寺

上杉謙信と善光寺

上杉景勝と米沢城の御堂

4.武田信虎・信玄と善光寺

武田信虎と善光寺

武田謙信と甲府の善光寺

発行年:2018年 価格500円 送料320円 |

|

・第60回特別展示

「星を伝え歩いた男 朝野北水

~江戸時代の星への興味~」

内容:

1.天文遊歴家朝野北水の教え

北水先生ってどんな人

10日でわかる天文学

2.星座と惑星

中国星座の世界

惑星のモデル

3.暦

観象授時

改暦と西洋天文学

4.測天量地

伊能忠敬の全国測量

緯度と経度

地球の大きさ

5.望遠鏡の登場

国産望遠鏡の登場

望遠鏡で見た宇宙

6.宇宙への関心 in 信州

天体観測の記録

彗星観察

天体の動き

松代藩のコレクション

発行年:2017年 価格500円 送料320円 |

|

・企画展示「激突!川中島の戦い」

「北信濃の真宗門徒と武田信玄・上杉謙信」

内容:

1.北信濃の真宗門徒

是信/西念/善性

2.蓮如と信濃の真宗門徒

3.武田信玄と長延寺

4.奥信濃大乱と信濃の真宗門徒

5.上杉謙信と真宗門徒

発行年:2017年 価格500円 送料320円 |

|

・平成28年度特別展示“ながはく秋の陣”

「川中島の戦いと真田」

内容:

1.信濃武士

太田荘―島津氏―/金沢文庫文書

/信濃守護―小笠原氏―

/北信濃の武将―市河氏―

2.川中島の戦い

3.武田家をささえた武将

真田氏の発祥/武田家の家臣

/長篠の戦いと越前・松平家

/武藤喜兵衛から真田昌幸へ

4.武田家の滅亡

第一次上田合戦/小田原北条氏との戦い

5.天下分け目の関ヶ原の戦い

第二次上田合戦/真田信幸とその妻

/小諸城主・仙石秀久/もうひとつの真田家

6.それぞれの大坂

それぞれの戦い/越前松平家の武功

7.近世大名・真田家

上田から松代へ/松代藩・真田家

/柴の隠居所

発行年:2016年 |

|

・平成28年度企画展示“ながはく春の陣”

「海津城の主たち」

内容:

1.海津城築城以前の様子―寺尾氏と清野氏―

2.海津城の築城と寺院

武田信玄と海津城の築城/城にまつわる社寺

3.武田家の滅亡と海津城

森長可の城/上杉景勝と海津城の須田満親

4.家康への忠義と真田との戦い

―森忠政と関ヶ原の戦い―

5.もうひとつの大坂の陣―松平忠輝の失態―

忠輝の父と母と妻と/松平忠輝の支配

/おねと茶阿と忠輝と/花井父子と忠輝

/花井家の名宝

6.松代藩領の成立

松平忠昌の治世/酒井忠勝の治世

7.真田信之の入封と松代藩・真田家の成立

本丸御殿の時代/花之丸御殿の時代

<総説 海津城の主たち>

<作品解説>

発行年:2016年

|

|

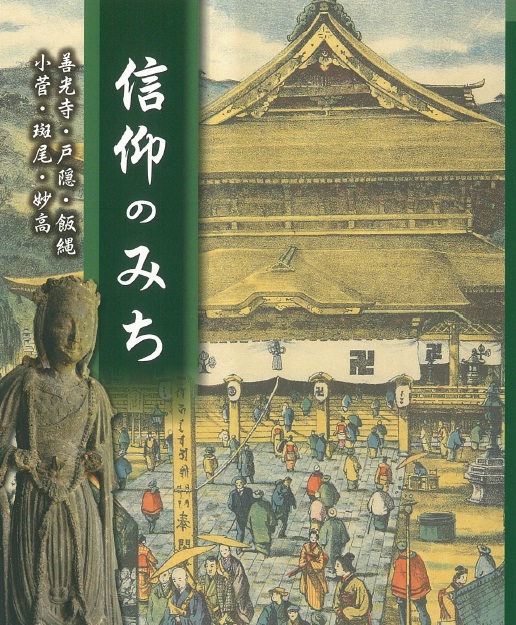

・平成27年度特別展示

「信仰のみち 善光寺・戸隠・飯縄・小菅・斑尾・

妙高」

内容:

1.善光寺信仰と武家社会

古代の善光寺を見直す/武士の時代と善光

寺信仰/善光寺信仰と女性/善光寺信仰の

広がり

2.戸隠信仰・その繁栄

3.妙高山信仰・関山神社の宝物

妙高山の信仰と関山神社

4.文化的景観の地・小菅

5.飯縄信仰とその広がり

飯縄神社と飯縄信仰/上杉氏・武田氏と飯縄

信仰/飯縄信仰の広がり

6.斑尾信仰

発行年:2015年 |

|

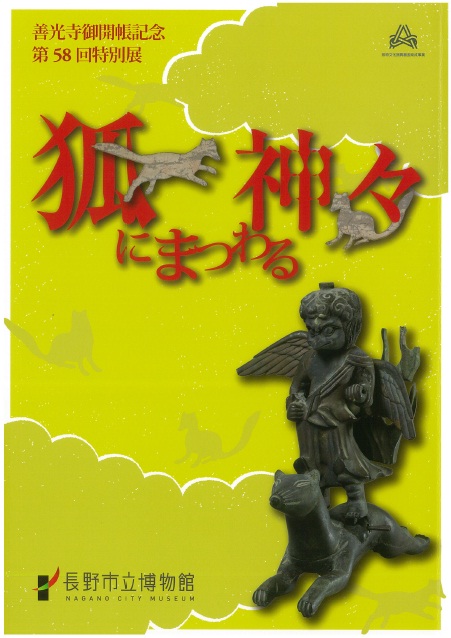

・平成27年度特別展示「狐にまつわる神々」

内容:

【図版】1.飯縄権現の姿

【図版】2.狐がとりまく異形の神々

総説 狐にまつわる神々

作品解説

発行年:2015年 価格400円 送料320円 |

|

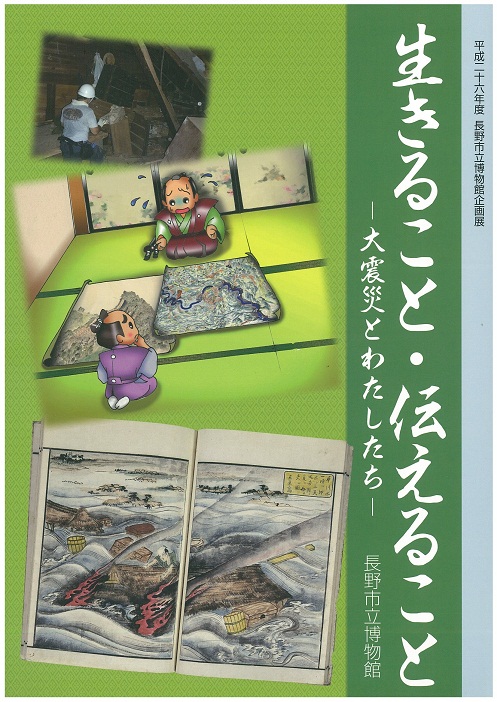

・平成26年度秋季企画展

「生きること・伝えること~大震災とわたしたち~」

内容:

寄稿「蘇る分校~栄村と文化財保全活動~」

白水智

「『ふるさとの歴史』を守る-NPO

法人宮城歴史資料保全ネットワークの

活動」佐藤大介

1.歴史の中の地震災害

歴史地震を知る・学ぶ/一七〇七 宝永地震

/一七五一 越後(高田)地震/安政東海地震

/一八五五 江戸地震/一八五八 飛越地震

/一九二三 関東大震災

2.ひずみ集中帯と北信濃

一八二八 三条地震/一九六四 新潟地震/

二〇〇四 新潟県中越地震/二〇一一 長野

県北部地震/

3.一八四七 善光寺地震と山崩れ

虚空蔵山崩壊する/壊滅する村と町/小林

唯蔵の活躍/松代藩の決断/山平林村復興/

善光寺地震の教訓/

4.東北の今、描かれた川中島の戦い

震災の記憶/記憶から記録へ/記録を残す

発行年:2014年 価格500円 送料320円 |

|

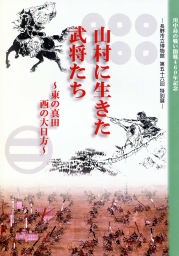

・第56回特別展 川中島の戦い開戦460年記念

「山村に生きた武将たち~東の真田 西の大日方~」

1.川中島の戦い

武士登場/いざ、決戦/川中島合戦屏風を見る/

上杉謙信と景勝/佐藤コレクションの世界/

武田信玄と勝頼/真下家文書の世界

2.東の真田

真田の故地/赤備えの系譜/信綱から昌幸へ/

武田勝頼とともに/豊臣秀吉のもとで/

関ヶ原の戦い/もうひとつの真田/

書き継がれる歴史

3.西の大日方

山村に息づく歴史と文化/小川荘と顕光寺/

大日方家と武田家/山村の武将たち その動向/

武田家滅亡後の動向/山村と松代城下と

4.描かれた川中島の戦い

5.寄稿「山の豊かさと信濃武士」 中澤克昭

発行年:2013年 価格:500円 送料:320円 |

|

・第55回特別展

「よみがえれ!恐竜たち~大むかしの生命をさぐる~」

1.化石とは

2.化石でたどる生きものたちの歴史

3.三葉虫~世界中の海に栄えた変なやつ~

4.アンモナイト~ぐるぐる巻きのイカの祖先~

5.恐竜~史上最大の陸上動物~

特別寄稿 最新恐竜学

6.化石からよみがえる!大むかしの長野

7.化石がかたる未来

発行年:2012年 価格:500円 送料:320円 |

|

・第54回特別展 「道が人をつなぐ」

1.街道を地図であらわす

2.人は道をつくる

3.北国街道の役割

4.北国街道を旅した人々

5.街道と町

6.旅の備え

7.近代化と交通の変容

発行年:2011年 |

|

・第53回特別展

「お願い!神さま仏さま~絵馬にみる人々の願いと暮らし~」

1.現代絵馬事情

2.長野市内の絵馬をよむ

・ムサカリ絵馬(山形県村山地方)

・間引き絵馬(東北~関東)

・疱瘡除けの絵馬(下伊那郡下条村大山田神社)

・絵馬市(埼玉県東松山市)

・京都東寺の絵馬公開

3.各地にみられる絵馬と人との関わり

4.絵馬調査隊報告書

発行年:2010年 価格:1000円 送料:380円 |

|

・第52回特別展 「女たちと善光寺」

1.善光寺信仰と女人救済

2.中世の女性たち

3.善光寺を訪れた人々

4.女人救済信仰の広がりと変容

5.善光寺信仰を支える女性たち

6.中世信濃びとの暮らし

7.寄稿「中世善光寺参詣記録」 牛山佳幸

発行年:2009年 価格:1000円 送料:380円 |

|

・第51回特別展 「骨の動物園」

1.哺乳類とは

2.骨の動物園を楽しむために

3.骨で見る動物たち

4.頭の骨をくらべてみれば-比較骨学のすすめ-

5.コウガゾウとはどんなゾウだったのか

6.骨の標本をつくる!

発行年:2006年 |

|

・第50回特別展 「信州モノづくり博覧会」

1.モノづくり各論

・戦乱の技術革新/医学/薬学/和算/測量/天文/

和時計/写真/本草学/写生/好古趣味/養蚕/

出版/語学/近世から近代へ

2.論考

・ヴォルフガング=ミヒュル/小林博隆/青木歳幸

3.資料解説

発行年:2005年 価格:800円 送料:380円 |

|

・第49回特別展 「川中島の戦い」

1.寄稿「川中島合戦屏風の世界」 高橋修

2.寄稿「武田信玄の自筆文書を読む」 鴨川達夫

3.上杉謙信

4.武田信玄

5.川中島の戦い

6.資料解説

7.展示資料目録

8.コラム

発行年:2004年 |

|

・第48回特別展 「あの世・妖怪-異界万華鏡-」

1.あの世

2.妖怪

3.信濃の奇談

4.うらない

5.展示資料一覧

発行年:2003年 |

|

・第47回特別展

「海と大地の物語-古日本海と信州の海-」

1.日本海ってどんな海?

・日本海とは

・日本海の海水と生物

・日本海の貝と環境

2.大昔の日本海

・日本は大陸だった!-原始日本海の時代-

・日本海の誕生-日本海トロピカル時代-

・信州も海底になった-フォッサマグナの海-

・古日本湾の冷たい海

・大氷河時代の日本海-寒くなったり暖かくなったり-

3.海から陸へ-信州の大地-

・北アルプスと河東山地-高くなる山々と海の関係-

・地層から読み解く海の移り変わり

・長野盆地の形成

発行年:2002年 価格:500円 送料:320円 |

|

・第46回特別展 開館20周年記念

「長野盆地の10万年-暮らしと環境のメッセージ-」

1.「土地の記憶」について

2.長野盆地の農業水利と水環境

3.大地の営み(生活の舞台)

4.長野市域の植生の移り変わり-

5.生活環境の形成

6.生活環境の開発

7.土地利用とその環境

8.災害と暮らし

9.生活環境と信仰

10.動植物が語る生活環境

11.数字が語る生活環境の変貌

12.目で見る長野盆地の変貌

13.未来へのメッセージ

発行年:2001年 価格:500円 送料:380円 |

|

・第45回特別展

「村人の祈りと集いの場-お堂の役割を探る-」

1.お堂の変遷

2.村人の祈りの場

・祈りの諸相

・あの世とお堂

・お堂と善光寺仏師

3.村人の集いの場

・お堂の行事

・堂守・庵主と地域の人々

・お堂に納められた品々

・集会所としてのお堂

4.お堂を支えた人々

・廃寺廃堂令とお堂

・お堂を支えた人々

発行年:2000年 |

|

・第44回特別展 「風土がはぐくんだ信濃の和紙」

1.ふるさとの和紙

2.和紙を漉く-その製造工程-

3.生活の中の和紙

4.下張り文書の世界

5.和紙から洋紙へ

6.さまざまな和紙

7.仏教にはぐくまれた和紙

8.神と紙

9.現代にいきる和紙-伝統と創造-

発行年:2000年 |

|

・第43回特別展 「黄金と鉄-信州の金属鉱山-」

1.鉱石と金属

・長野県の金属資源

2.信州の黄金

・信州の金山

3.信州の製鉄

4.信州の金属鉱山

発行年:1999年 |

|

・第42回特別展 「発掘された日本列島’99」

1.旧石器時代

2.縄文時代

3.弥生時代

4.古墳時代

5.古代

6.中世

7.近世

発行年:1999年 |

|

・第41回特別展

「屋根瓦は変わった-信州の瓦屋と三州の渡り職人-」

1.瓦に込めた思い

2.県内瓦業の歴史と様子

3.瓦の製造工程

4.鬼瓦の製造工程

5.1に土、2に焼き、3に製造

6.瓦職人の生活

7.瓦職人の交流

8.三州鬼板師

発行年:1998年 |

|

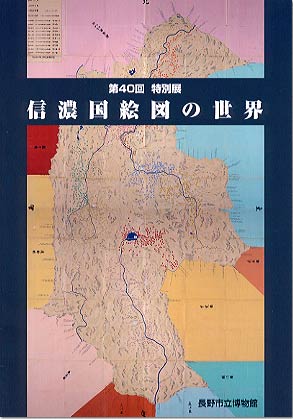

・第40回特別展 「信濃国絵図の世界」

1.幕命による信濃国絵図の作成

2.国絵図の作成過程

・元禄国絵図の作成

・天保国絵図の作成

3.刊行国絵図と地誌

・刊行国絵図

・国絵図と地誌

4.絵図から測量図へ

・伊能図

・松代封内測量図

・絵図から地図へ

発行年:1998年 |

|

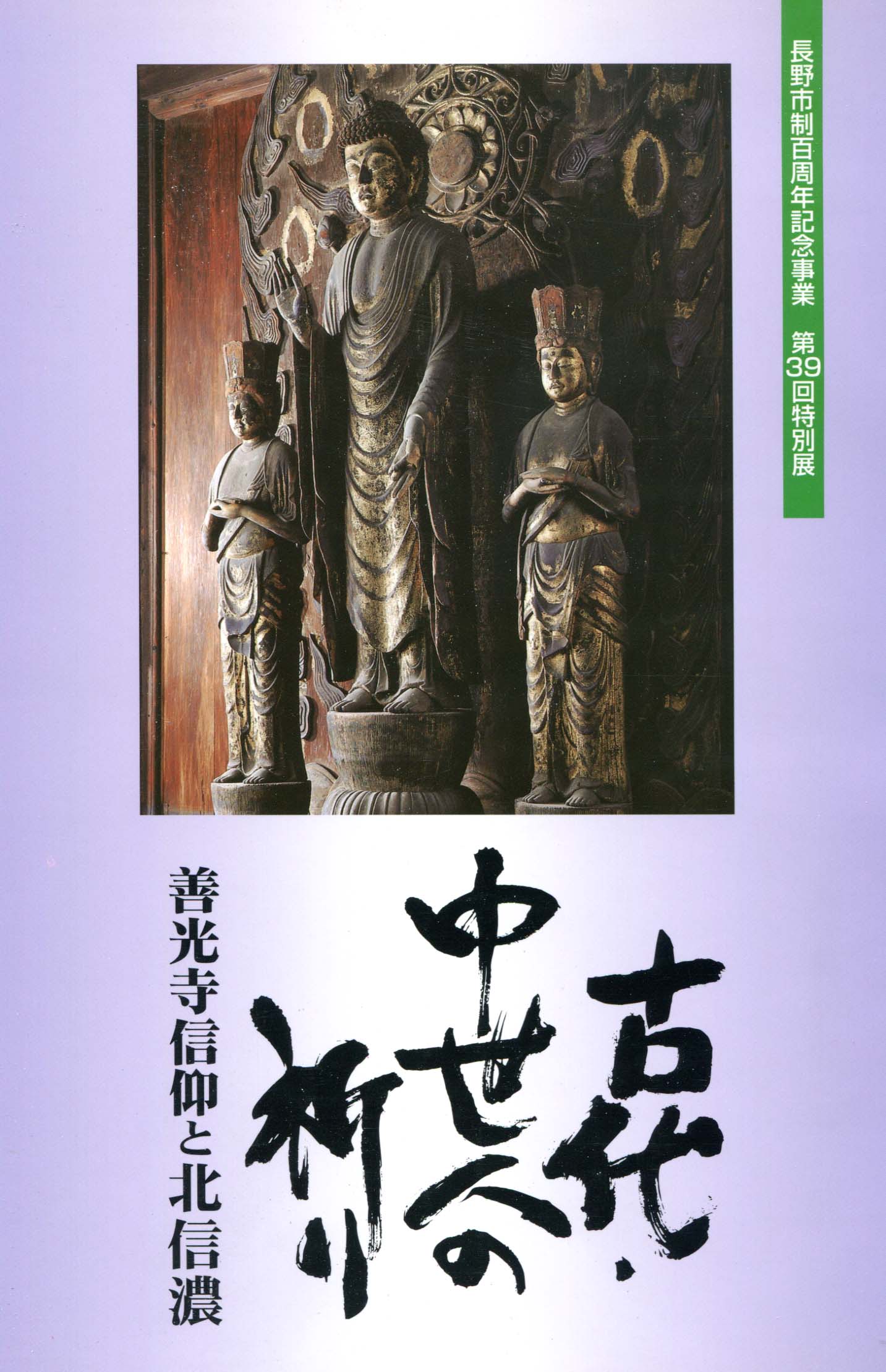

・第39回特別展

「古代・中世人の祈り-善光寺信仰と北信濃-」

1.古代信濃の仏教

2.善光寺信仰の発生

3.善光寺信仰の受容と展開

4.中世北信濃の仏教

5.善光寺信仰の特徴

6.寄稿「善光寺縁起の成長」 牛山佳幸

7.寄稿「描かれた善光寺と記された善光寺」 岩鼻道明

発行年:1997年 |

|

・第38回特別展

「豊かな実りを祈る-小正月の行事-」

1.農作物をめぐって-自然と人々のくらし-

2.農家のくらし

・米づくりの一年

・農作物をめぐるまつり

3.小正月の周辺-冬のくらし-

・小正月とは

・農家の冬の一日

4.豊かな実りを祈る-モノヅクリを中心に-

・モノヅクリに使われる植物たち

・制作の技と用具

・祈ってつくった各地のモノヅクリ

発行年:1996年 価格:300円 送料:230円 |

|

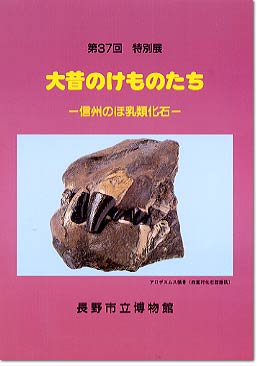

・第37回特別展

「大昔のけものたち-信州のほ乳類化石-」

1.ほ乳類について

2.海底になった信州

3.古長野湾の海獣たち

4.陸上のほ乳類

5.氷河時代の動物たち

6.最終氷期の信州

7.ヒトの生活と野生動物

発行年:1996年 価格:300円 送料:230円 |

|

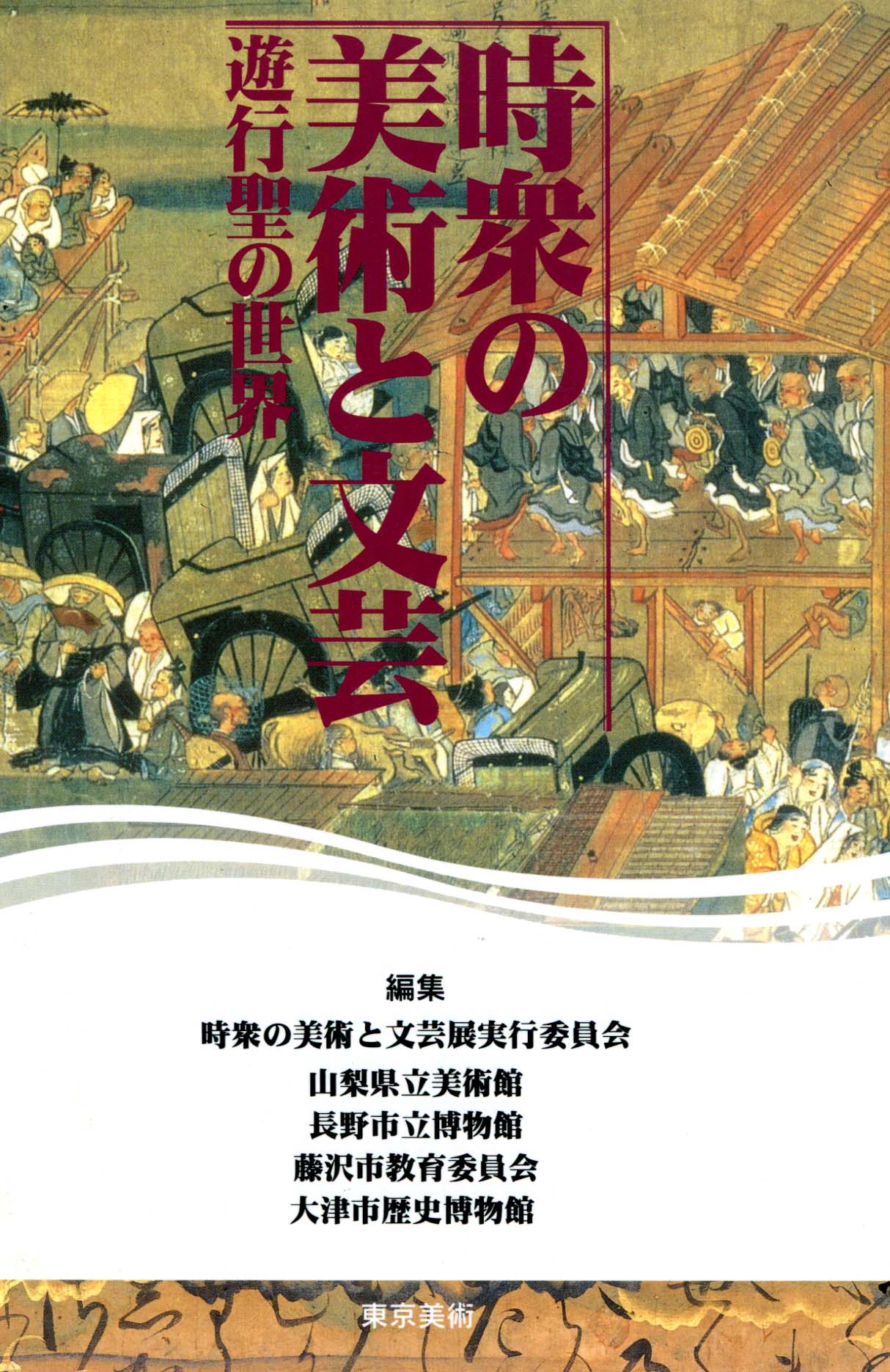

・第36回特別展 「時衆の美術と文芸-」

1.遊行の誕生

2.一遍上人の遊行と一向俊聖

3.阿弥陀信仰と紳祗

4.遊行上人と民衆

5.時衆の布教と定着

6.時衆の地方展開

7.時衆の美術

8.時衆の肖像彫刻について

9.祖師絵伝

10.遊行と文化の伝播

11.時衆の芸能

12.時衆の文芸

発行年:1996年 |

|

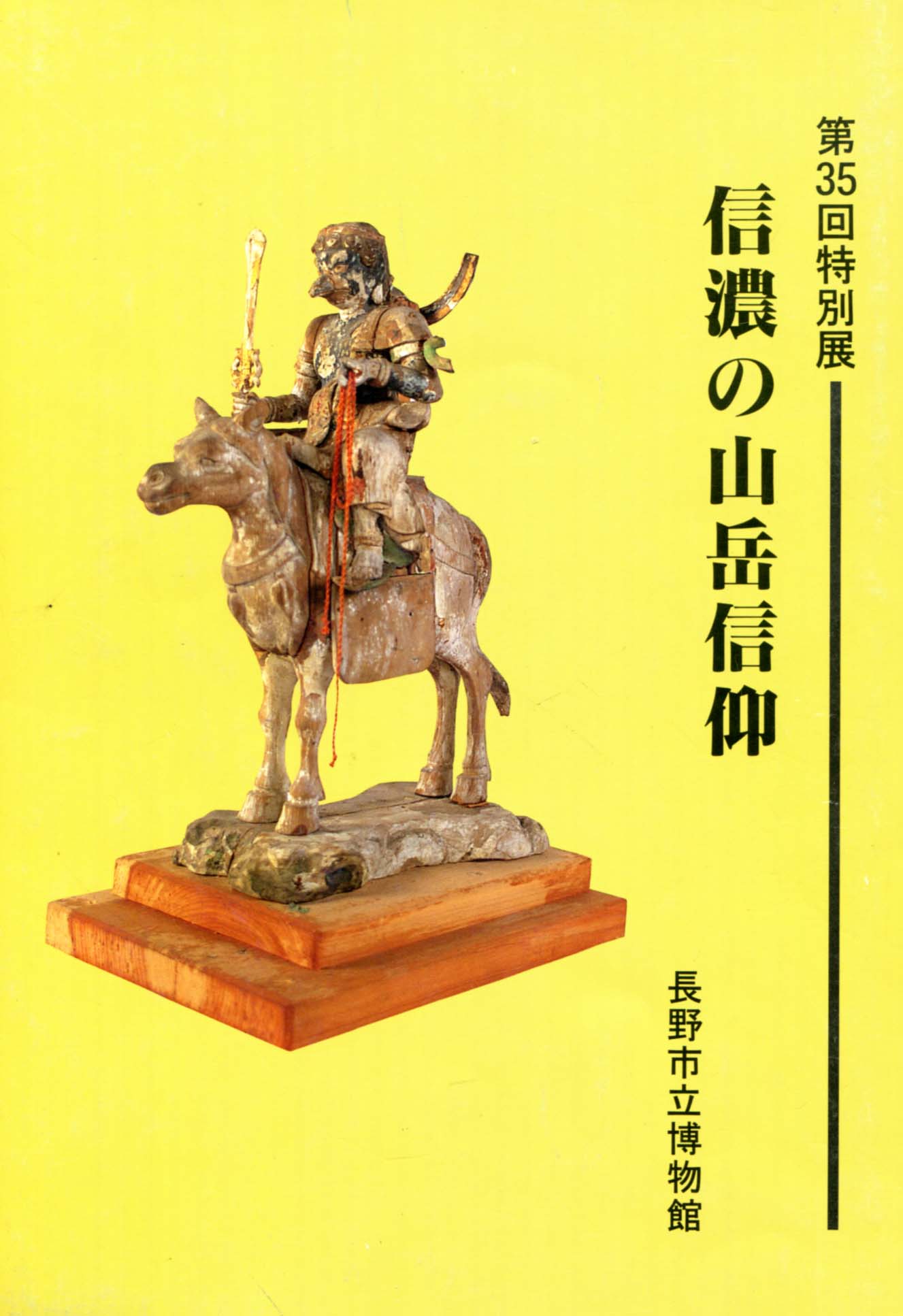

・第35回特別展 「信濃の山岳信仰」

1.総論

・山岳信仰とは

・北信地方の山岳信仰

・東信地方の山岳信仰

・中南信地方の山岳信仰

2.各論

・戸隠二題-「女人禁制」と白沢信仰と- 牛山佳幸

・飯縄信仰の特徴

・皆神山信仰について

発行年:1994年 |

|

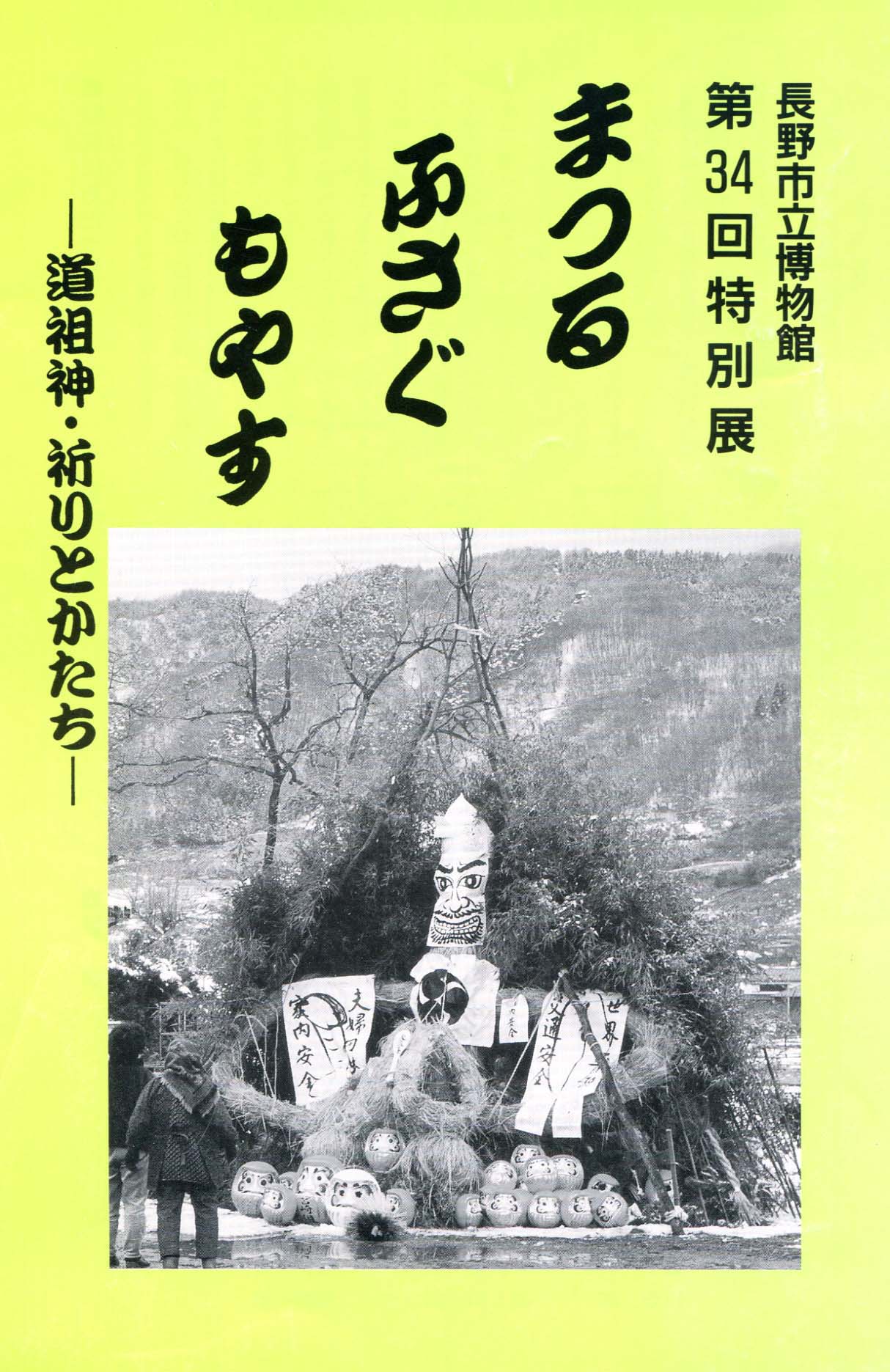

・第34回特別展

「まつる・ふさぐ・もやす-道祖神・祈りとかたち-」

1.小田切小鍋-ヨメ・ムコ・オトモ-

2.芋井-子どもたちによる勧進-

3.若穂-木像道祖神と道祖神日待ち占い-

4.松代町柴-オンベによる悪疫払い-

5.篠ノ井塩崎-オスガタ・カンタサン・オンマラサマ-

6.稲葉日詰-道祖神講とオンマラ-

7.栗田上組-道祖神の春祭り-

発行年:1994年 |

|

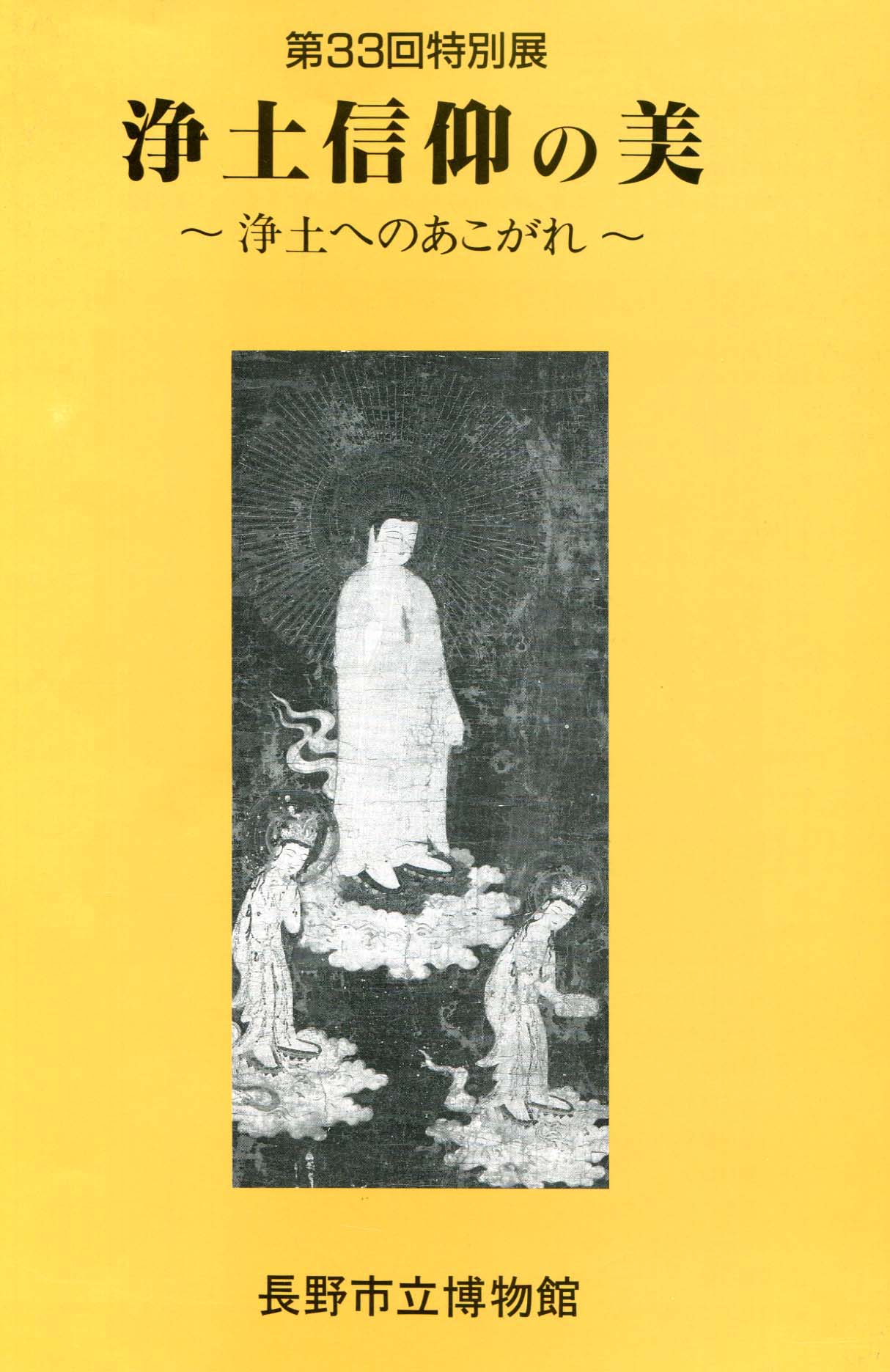

・第33回特別展

「浄土信仰の美-浄土へのあこがれ-」

1.古代における浄土信仰

2.浄土信仰の隆盛

3.山中浄土

4.海上浄土

5.生身如来のお膝元

6.祖師絵伝

7.聖教

発行年:1993年 |

|

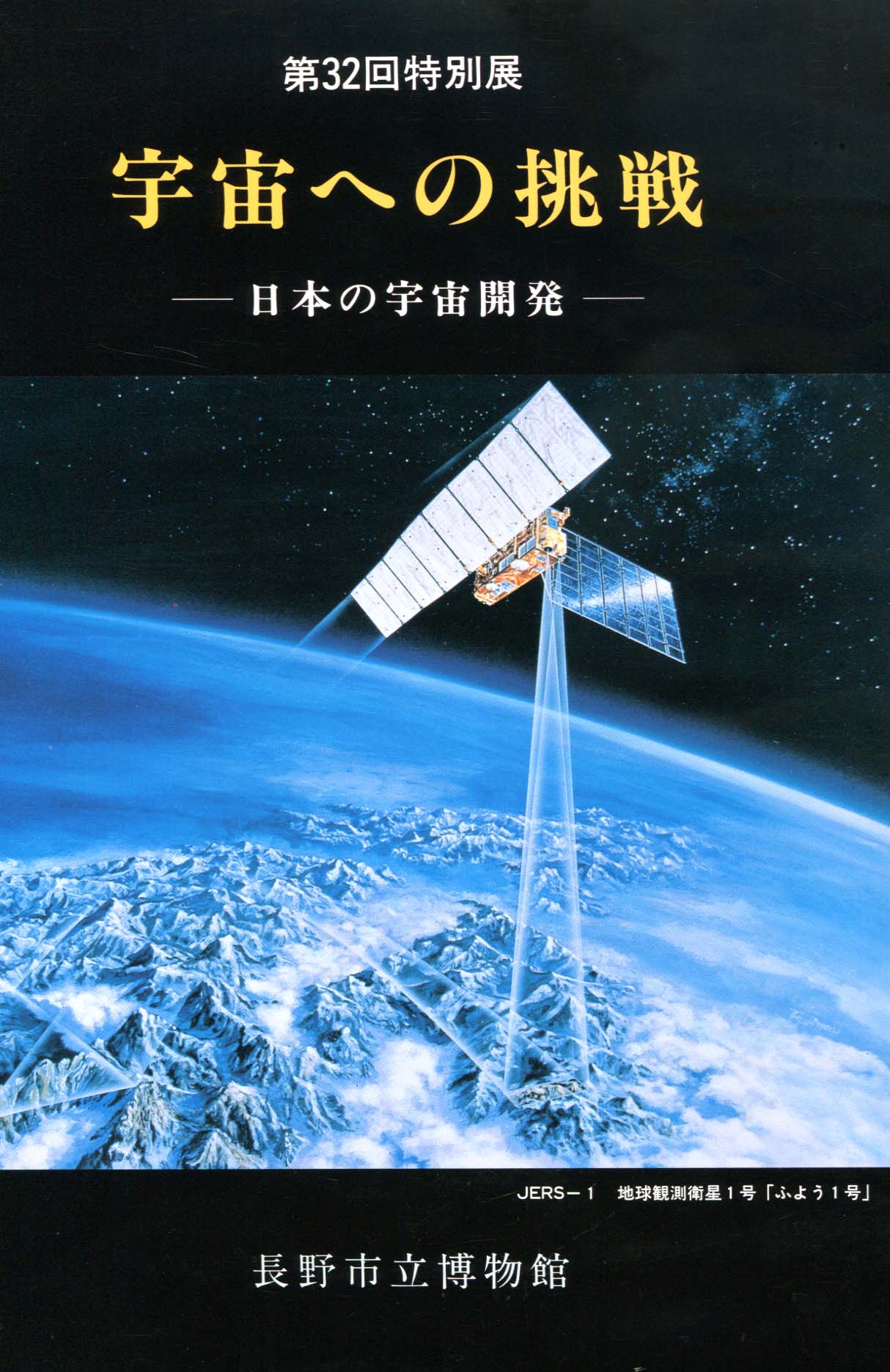

・第32回特別展

「宇宙への挑戦-日本の宇宙開発-」

1.宇宙をめざして

2.世界の舞台で活躍する日本の宇宙科学

3.実用衛星の時代

4.地球はだいじょうぶか!? Part1

5.地球はだいじょうぶか!? Part2

6.これからの宇宙開発

発行年:1993年 価格:100円 送料:320円 |

|

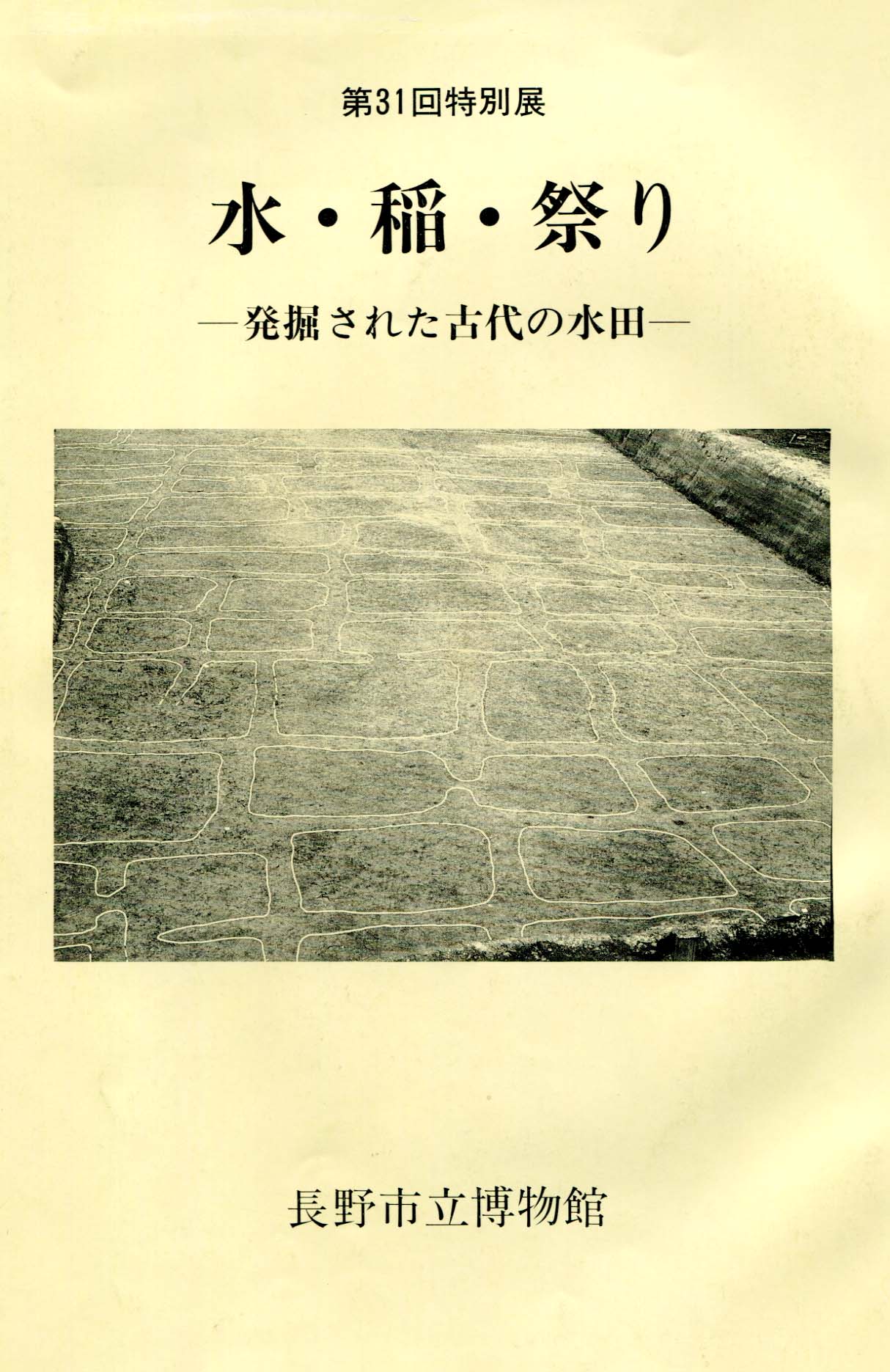

・第31回特別展

「水・稲・祭り-発掘された古代の水田-」

1.古代の米

2.稲作の受容と拡大

3.水田の立地環境

4.発掘された古代の水田

5.水田と畠

6.農具

7.石川条里・川田条里遺跡に見る木製品について

8.稲作と祭り

発行年:1992年 |