ホーム > 子育て・教育 > 社会教育・生涯学習 > 公民館・交流センター > 公民館・交流センター情報 > 大豆島公民館 > 令和7年度大豆島公民館フレイル予防講座『大豆島甚句体操と「脳と身体」の若返り教室』の様子

更新日:2026年1月19日

ここから本文です。

令和7年度大豆島公民館フレイル予防講座『大豆島甚句体操と「脳と身体」の若返り教室』の様子

ご当地体操の「大豆島甚句体操」を広めるためと元気で過ごすためのフレイル予防として、また、地域の方々のふれあいの場とするために、毎月1回年間12回、大豆島甚句体操を準備体操として行い、様々なメイン活動を通してフレイル予防と交流をして楽しんでいただく講座です。その様子をお知らせいたします。

目次

- 第10回「みんなで!人生すごろく」令和8年1月13日(火曜日)午前10時から11時30分まで

- 第9回「クリスマスミニコンサート」令和7年12月9日(火曜日)午前10時から11時30分まで

- 第8回「脳トレゲーム」令和7年11月11日(火曜日)午前10時から11時30分まで

- 第7回「イマドキの特殊詐欺」令和7年10月14日(火曜日)午前10時から11時30分まで

- 第6回「大人のおはなし会」(内容変更)令和7年9月9日(火曜日)午前10時から11時30分まで

- 第5回「笑いヨガ体験会」令和7年8月5日(火曜日)午前10時から11時30分まで

- 第4回「折り紙リース作り」令和7年7月8日(水曜日)午前10時から11時30分まで

- 第3回「大豆島甚句体操と元気はつらつ体操」令和7年6月10日(火曜日)午前10時から11時30分まで

- 第2回「楽しい詩吟の世界へ」令和7年5月13日(火曜日)午前10時から11時30分まで

- 第1回「ガイドブックにはない!ロンドンの行事」令和7年4月8日(火曜日)午前10時から11時30分まで

第10回「みんなで!人生すごろく」

令和8年1月13日(火曜日)午前10時から11時30分まで

まずは、恒例、大豆島甚句体操から始めましょう!寒い中でも身体を動かして!

今回は、講師に我が公民館の中村係長をお願いして、国家資格のキャリアコンサルタントを活かして「人生すごろく」と題し今までの人生を振り返り自分の思いや意見をみんなの前で発表して、コミュニケーションを楽しむという内容で行いました。難しいお題はなく簡単で誰でも答えられる事を用意して始めました。

まずは、ペットボトルキャップでくじを作ってあったので、いろいろな人と話が出来るようにとくじを引いてもらい、3グループに分かれて始めました。お題は、1月生まれの方にくじを引いてもらい決めていきます。1題目に決まったお題は、「子どもの頃に流行していた歌は?」です。このルールとして、始めは2分間の考える時間を作る、人の話を黙って聞く、茶々を入れない、否定しない、話し終わったら拍手する、です。慣れない内は、ちょっと緊張の様子でしたが、1グループが10人ぐらいいるので、だんだん慣れてきて和やかに話して聞いてが出来てきました。

2題目は、「現在または過去にやっていた趣味は何ですか?またはやってみたい趣味はありますか?」です。いろいろな趣味のお話しが出ました。意外なご趣味を聞いたりして知らない世界をのぞいた気分です。

最後は、「好きなテレビやラジオ番組は?どういうところが好きですか?」というお題です。テレビが好きな方もいるし、テレビよりもラジオを聞くという方もいて。一回りして空いた時間でもお題の話で盛り上がりました。

皆さん、時間いっぱいまでいろいろなお話しをされて終了となりました。お疲れ様でした。

第9回「クリスマスミニコンサート」

令和7年12月9日(火曜日)午前10時から11時30分まで

まずは恒例の大豆島甚句体操から始めましょう!だいぶ皆さん、上手になって木ましたね。ちゃんとやると少しぽかぽかしてきます。

今回のメインテーマは、クリスマスミニコンサートです。大豆島公民館を使い練習をされています「ファミリーバンドおたまじゃくし」の皆さんによる、吹奏楽を気軽に楽しめる演奏会です。早速その様子から。

まずはクリスマスと言うことで、「サンタが街にやってくる」から始まり、「レットイットゴー」「聖夜、きよしこの夜」などの定番曲をお聞きしました。

途中、楽器紹介があり、知っている楽器も知らない楽器も紹介いただきました。

まずは、フルート!金属で作られていても木管楽器です。

クラリネットです。薄いリードと呼ばれる板のような物を差し込み、震わせて音が出ます。

サックスです。音の高さでいろいろな大きさがあるそうです。

珍しい名前のファゴットという楽器です。よく響きました。

ギネスで一番演奏が難しいとして登録されている、ホルンです。そうなんだぁ~。

定番の花形楽器、トランペットです。気持ち良い高い響きが素敵です。

そして、長いスライドが特徴のトロンボーン。低い音が響きます。スライドを調節して音を出すのですが、その場所は感覚で伸ばしたりしているので、決まってはいないとのこと。凄いです!

リズムを打って要となる楽器、ドラムの紹介です。一度は憧れる、演奏してみたい楽器ですね。

その他にフルートもありました。写真が撮れずにごめんなさい!

その後は、「Iwillfollowhim」という曲で、ちょっとしたリズム遊びで参加者も参加です。足を鳴らすグループと手を叩くグループに分かれて行いました。

休憩を挟んで「セプテンバー」「坂本九コレクション」と続きました。手拍子をしたり一緒に歌ったりして楽しみました。

「マツケンサンバ」はキラキラテープを振って盛り上がりましたよ。「中山晋平メドレー」では、配布の歌詞カードを見ながら一緒に歌い、「ラデッキー行進曲」では、定番の手拍子をして、会場が一体となった曲でした。

最後にアンコールで「信濃の国」をお聞きしました。2番までを歌ったり聞いたりして。長野県人なら誰でも知っている曲でしょうか!

吹奏楽の鑑賞の他に楽器紹介や一緒に歌ったり手拍子したりと、参加できる曲もあって、楽しい時間を過ごせました。皆さん、お疲れ様でした。

第8回「脳トレゲーム」

令和7年11月11日(火曜日)午前10時から11時30分まで

だいぶ寒くなってきましたが、張り切ってやっていきましょう。まずは、いつもの準備体操、大豆島甚句体操から。

今回のメインテーマは「脳トレゲーム」です。講師は、公民館職員2名で一緒に行っていきます。最初に「お名前ゲーム」から。いろいろな質問をしてその答えの単語が何文字かで、2文字なら二人で組を作る、3文字なら3人で組を作るゲームです。職員の名字が3文字だったので、まずは3人組から始まりました。

次に、「木とリス」のゲームです。二人が椅子に座り「木」になります。その真ん中に一人が立って「リス」になります。木は木こりに切られてしまうと困るので、「木こりが来たぞ」で他のリスのいるところに移動して木になります。リスはオオカミが来ると食べられてしまうので「オオカミが来たぞ」で他の木の中に移動します。「嵐が来たぞ」であると、木もリスも他に移動して、木とリスを作るというゲームです。解らない内は、動いてはいけない人が動いて移動してしまったりとハプニングはありましたが、声を上げながら盛り上がり楽しみました。コミュニケーションもあり、言われたことをどう考えて行動するかの判断力も身につくゲームです。でも、ただ楽しいだけでも十分。大人になったって、楽しいことは楽しいんです。

次のゲームは、指取り輪ゴムです。自分の親指に4本の輪ゴムをぶら下げて、それを1本ずつ同じ手の他の指で取っていくというもの。チームでリレー方式にしてやってみようかと思っていましたが、意外と難しくて出来にくいので、体験にしてみんなでやってみることに。それでも「これは難しいわ」「出来そうもないよ」などと言いながら、一生懸命に指を駆使してやっていました。やっていると「何だか不思議と口が曲がってきちゃうよ」と笑いを誘う場面も!

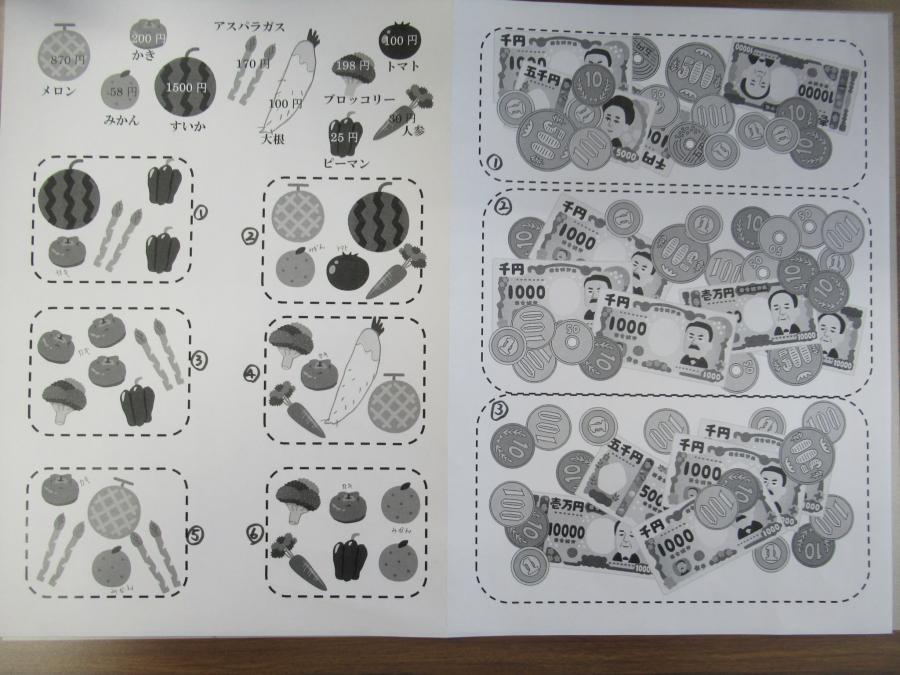

休憩を取りながら、脳トレ問題にも挑戦しました。野菜のいろいろの値段を計算するものと、お札がばらまかれているものをいくらになるか計算するものとの2種類の問題です。白紙に筆算で計算します。皆さん真剣そのもの。静かになって計算に取り組みました。これは職員の手作り問題です。作るのにも苦労したんですよ。

次は、ペットボトルキャップゲームです。これも職員の手作りものですが、昨年使用し、ご意見が出たのを参考にして再度、作り直したものです。箱に入ったキャップに書いてあるいろいろな文字を、シートの印刷された同じ文字の上に置いていきます。30秒以内にいくつ並べられるかの脳トレです。一人ずつ行いました。なんと、最高は19個。凄い!

いろいろやって「もう頭の中がジンジンしてる」「あぁ、疲れました」など様々でしたが、だいぶ活性化された様子です。皆さん、お疲れ様でした。

第7回「イマドキの特殊詐欺」

令和7年10月14日(火曜日)午前10時から11時30分まで

まずは、準備体操として、大豆島甚句体操をDVDを観ながらやっていきましょう。

今回は、特殊詐欺の新しい手口や対応の仕方を学ぶということで、長野県政出前講座にて講師には、長野県くらし安全・消費生活課より中島優一さんにお越しいただきました。

昨年も同じテーマで行っているので、また新たに増えている特殊詐欺の現状や対策についてもお聞きしていきます。特殊詐欺と言っても様々です。手口もどんどん巧妙になってきていろいろ変わってきています。まずは、実践編。電話でお金詐欺の2ケースについて、講師の先生と電話機を使って代表者お二人に実際に対応をしていただきます。「還付金詐欺」と「警察官を語るオレオレ詐欺」の対応について考えました。電話で詐欺グループ役の講師の先生を相手に、受講者を代表してお二人の方にやっていただきました。

犯人役の講師の先生いわく、「一番は、怪しいと思ったらまずは電話をすぐ切って、正規の市役所や警察署に聞き直すのが良い」そうです。お話しだけよりも、実際にどんなことを聞かれたりやらせようとするのかが解って、とても良い実践だったと思います。

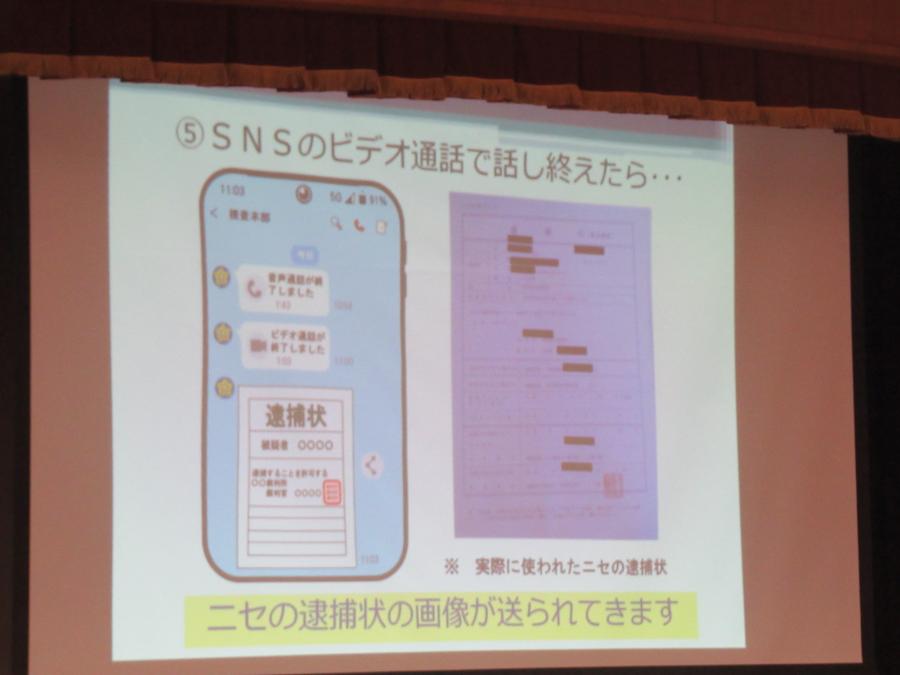

特殊詐欺の最近の手口や多い物などのお話しをお聞きしました。ロマンス詐欺や投資詐欺が急増していたり、SNSを使った物も多いそうです。

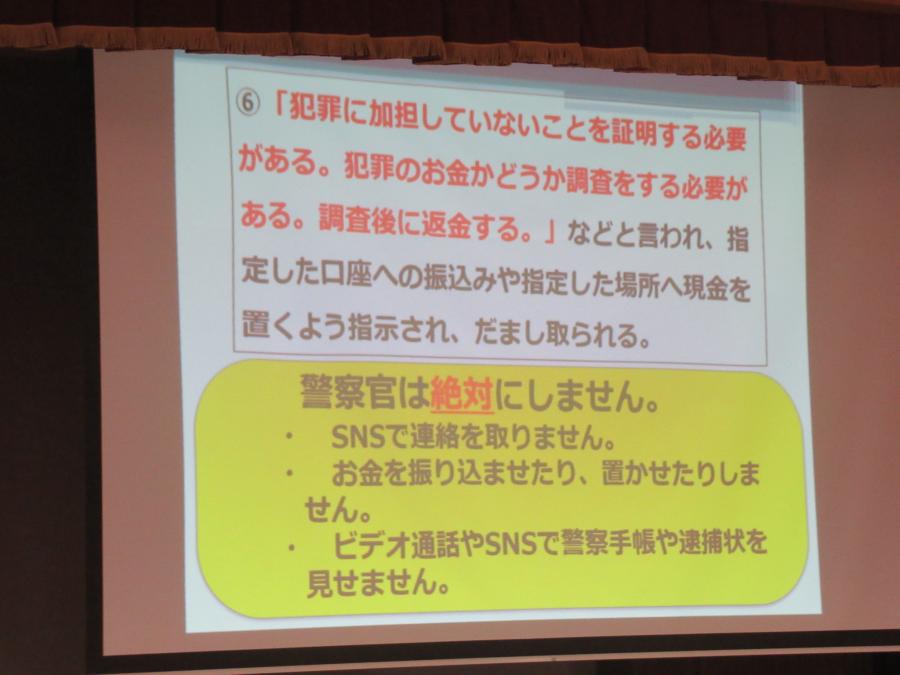

警察官を語る詐欺の注意点をまとめていただきました。よく頭に入れて注意したいと思います。

あっという間の時間でしたが、熱心に質問をする方もいて、被害に遭わないようにしたいという意識も皆さん、お持ちのようです。これを機会に家族や近所の方や知り合いなどにも、今日のこの情報を拡散して、多くの人が知識を持って対応できるようにしていかなければと、お話しがありました。みんなで気を付け合える地域作りができたらと思います。お疲れ様でした。

第6回「大人のおはなし会」(講師都合により内容変更)

令和7年9月9日(火曜日)午前10時から11時30分まで

講師の都合により、内容が変更となっています。今回は、大人もお話しに親しんでいただきたいと、大人に向けてのおはなし会を行いました。講師は、ボランティアでコスモスの会にお願いいたしました。

まずは、準備体操の大豆島甚句体操から。

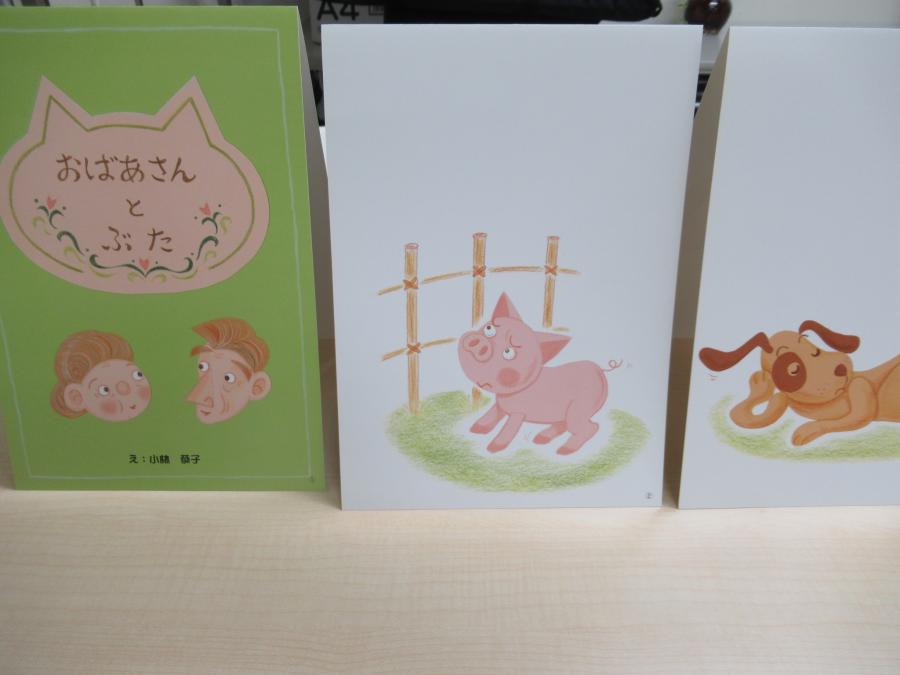

では、おはなし会の始まり始まり!まずは、カードを使っての「おばあさんとぶた」というおはなしです。豚を買ったおばあさんが、市場から豚を連れて帰るのに、豚が柵を越えなくて帰れず困って、いろいろな物に頼んで、最後は柵を越えて家に帰るというおはなし。単純な繰り返しですが、やりとりを楽しむおはなしです。カードを広げていき、ひっくり返して終わるというもので、ついつい集中して観てしまいます。

カードのおはなしを片付けの間、コートのおはなしです。コートが長い間、着たのでボロボロになり、ベストになって帽子になって、だんだんに小さくなり蝶ネクタイ、そしてくるみボタンを作りました、となるおはなし。そして、最後に白紙になった紙を見せて「最後に作った物は何でしょう?」「最後はこのお話を作りました。お話はボロボロになりませんから。」というオチです。なかなか考えられてるなぁという感じです。

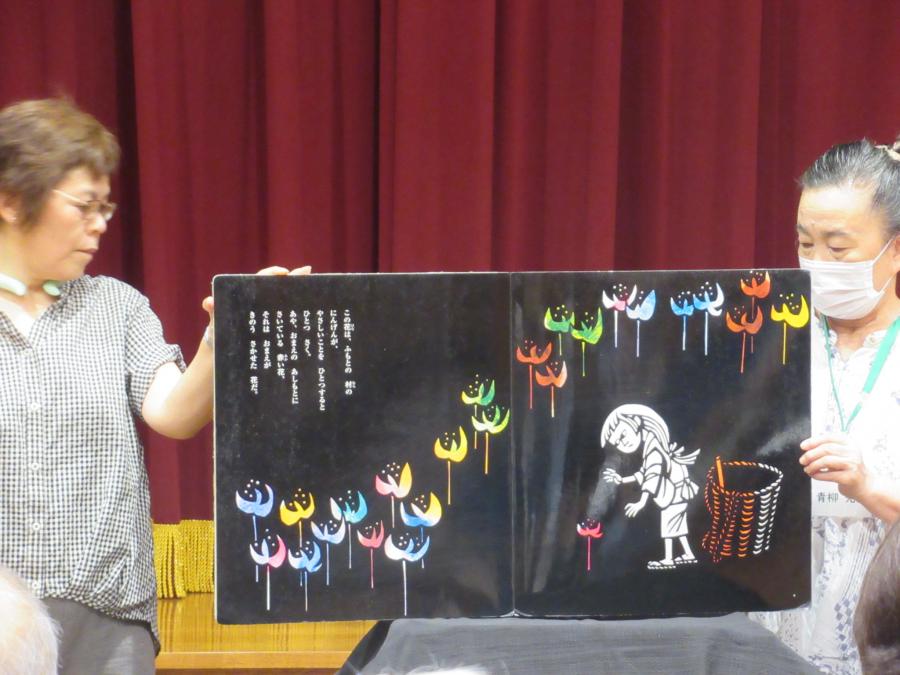

さて、大型絵本の登場です。大人向けの長めのおはなし「花さき山」です。黒い背景に綺麗な花が生えて綺麗です。

手遊び「おべんとうばこ」もやってみました。童心にかえり意外と楽しいわ。

休憩を挟み、音読と群読を体験しました。音読は「あいうえおうた」を全員で、群読は「うんとこしょ」と「お祭」をグループに分かれて読んでみました。一体感があり楽しいです。もっと大変かと思いきや、皆さんお上手でしたよ。

ちょっと息抜きに楽しい紙芝居「おさるクイズ」です。日光東照宮の三猿たちが、猿にちなんだ問題をいろいろクイズ形式で問いかけていく紙芝居です。簡単なクイズなので皆さん、すぐに答えられました。懐かしい内容や昔話、歴史上の人物などが出てくるので、大人も楽しめます。

最後は、全員でやなせたかし作曲の「手のひらを太陽に」を歌い、終了後には、日本舞踊深山流、深山珠京さんによる踊りのご披露もありました。皆さん、ご興味を示して熱心にご覧いただきました。

予定の内容が変わり、ご迷惑をおかけしましたが、「楽しかったよ」「毎回、こんな感じでも楽しそう」などと喜んでいただけまして、ホッとしております。皆さん、お疲れ様でした。

第5回「笑いヨガ体験会」

令和7年8月5日(火曜日)午前10時から11時30分まで

笑う門には福来たる、の言葉がありますが、笑っていたら良いことが、というのが通説。今日のメインテーマは「笑いヨガ」の体験です。笑って健康になりましょう。

では、いつもの大豆島甚句体操から。身体を動かしてスイッチオン!慣らしていきます。

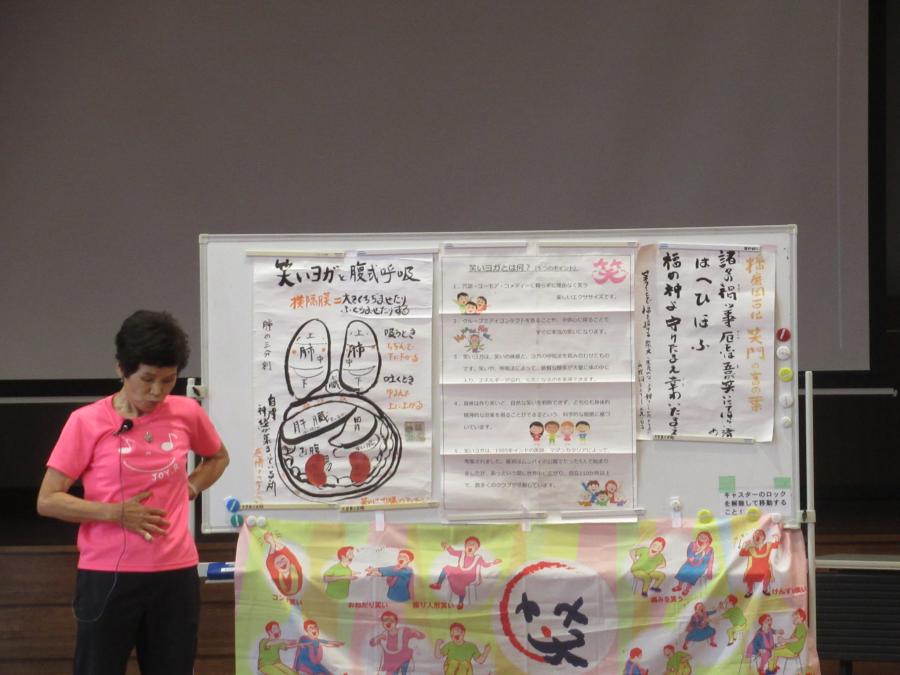

笑いヨガ体験、始めていきましょう。講師には、豊野にお住まいのラフターヨガアンバサダーの清水順子さんと、アシスタントとして地元にお住まいの井上和美さんに来ていただきました。まずは笑いヨガとはどんなものか解るようにと、笑いヨガを考えられた方のDVDを観ながら一緒にやってみましょう。

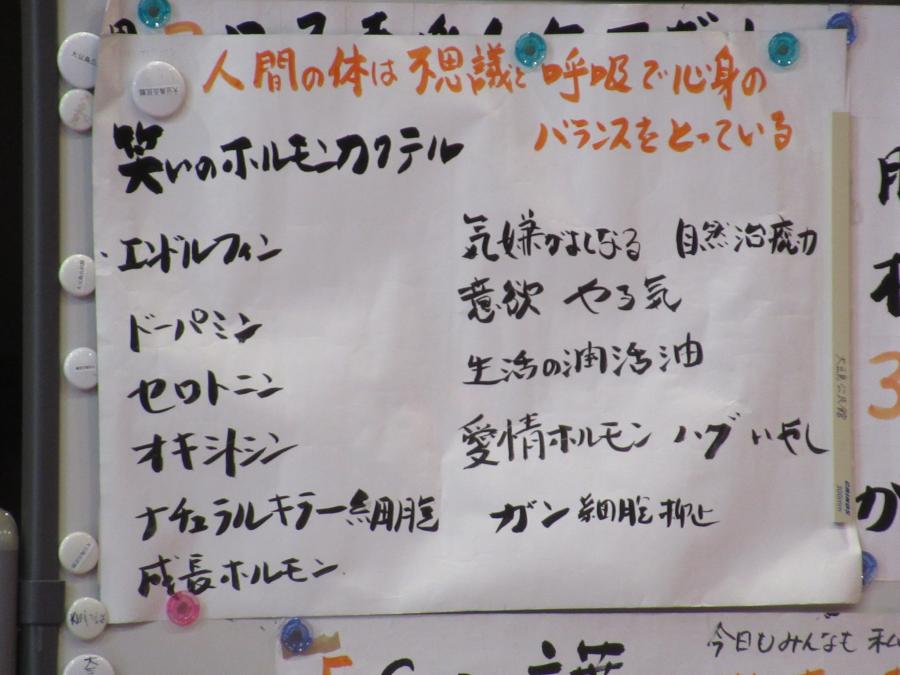

先生から、「笑うということは、呼吸です」とお話しがありました。人間は、作り笑いでも口角を上げるだけでも脳が笑った、楽しいと勘違いをするらしく同じ効果があるそうです。笑うことで腹式呼吸を使い、幸福ホルモン(セロトニン)が分泌されると研究でも証明されているとか。凄いです。

基本は、手拍子に合わせて「ホッホッ、ハッハッハッ、イェーイ」「ヤッターヤッターイエーイ」「良いぞ良いぞイェーイ」「ベリーグッドベリーグッド、イェーイ」と前向きな言葉を繰り返します。何だか自然に笑顔になります。みんなで言っている内に、恥ずかしさも吹き飛んで楽しくなってきました。皆さんも大きな声が出るようになってきて、明るい先生方につられたのかな。

笑いヨガの中には、自分も褒めて相手も褒めて、という言葉を使ってやるものもあります。前向きに考えて自分も相手も認め合う。みんながそんな考えなら戦争は起きないでしょうね。

8月生まれの方がお二人いらっしゃいました。笑いヨガでは、誕生日に対して「生まれてきてくれて嬉しい。ありがとう」と感謝の気持ちを伝えます。真ん中でお祝いの言葉をいただき、素敵なおめでたいカチューシャを付けて笑いヨガでお祝いをしてもらいました。ご本人も嬉しそうでしたが、周りの方も幸せな気分になります。不思議です。お二人とも、お誕生日おめでとうございます。可愛いカチューシャがお似合いですよ。

次に、皆さんもよくご存じの「ソーラン節」を歌いながら笑いヨガでやりました。歌を歌って声を出すのもとても良い気持ち。魚の難しい漢字が一つ書かれた紙皿を手に持ちながら、みんなで踊りました。

最後には、自分にもみんなにも感謝の気持ちを持って、ありがとうの笑いヨガをして終了となりました。何だか清々しい気分の終わることができて、「ありがとう」の気持ちが溢れました。皆さん、お疲れ様でした。

第4回「折り紙リース作り」

令和7年7月8日(水曜日)午前10時から11時30分まで

まずはいつもの「大豆島甚句体操」で身体を動かしましょう。先月のおさらいが活きて、なかなかスムーズになってきましたね。

蒸し暑い中でしたが、36名の参加者で会場も熱気であふれています。今日のメインテーマは、折り紙で作る季節のリース作りです。講師は、手作り手芸などで活動しているコスモスの会のメンバーです。折り紙で熱帯魚を折ってリースも折り紙で作ります。段階を踏んでやっていきましょう。

まずは、リースの部分から。青と水色の折り紙を2枚づつ半分の大きさに切って、8枚を使用していきます。船の形に折ってから繋げていくので、手はかかりますが綺麗にできました。

また、折り紙の熱帯魚を折りました。一つ一つ順番に折っていけば、意外に簡単な折り方です。

最後に魚を紙ひもでリースに繋いで、カラーコピーした海草やいろいろな魚たちのイラストを切り抜いて貼っていけば完成です。

時間内でゆっくり作ることができました。思い思いにカットを切って貼り付けると、同じ物でも違って見えてきます。個性が光る作品になりました。皆さん、お疲れ様でした。

第3回「大豆島甚句体操と元気はつらつ体操」

令和7年6月10日(火曜日)午前10時から11時30分まで

毎回準備体操として行っています「大豆島甚句体操」ですが、今回は、体操発案者の塚田佳代子さんに講師としてお越しいただき、おさらい会を行いました。それにプラスして、椅子に座ってできる元気はつらつ体操も行い、身体を意識して動かしていきました。まずは椅子に座ってできる体操から。

筋肉や身体のいろいろな部分を意識して動かすことは、意外と難しいことなんだと感じます。腕の重さがどのくらいかという質問に、「片方で3キログラムくらいあるんですよ」に、ちょっとびっくりです。

始めに、肩回し。肩から腕を回す体操。まずは、首をすくめるように腕を上げ、後ろに回してそのまま下ろす。そして首を長くのイメージで腕を下に。

肩甲骨を十分にに動かすのがポイント。一日に何回かやると良い肩回しは、猫背の防止になるそうです。

深呼吸も運動にします。息を吸って吐くだけではなく、自分の視界から腕が見えないくらいに横に上げて息を吸い、吐く時も外側に回すように腕を大きく回していくと効果的だそうです。

皆さんとても上手です、と褒められました。それにプラスして腕を上へと伸ばす運動も。背筋がピーンとしますね。

斜め上に片手ずつを伸ばす運動も、脇が伸びて気持ちが良いです。

最後に座ったままでもできる筋トレを。片足ずつ伸ばして、つま先を上にしたり伸ばしたり。なかなか上げているのは大変です。次にそのまま下げて足を伸ばしたまま、つま先を天井に向けて身体を折り曲げていきます。ふくらはぎや裏側の太ももが伸びて、ちょっと痛くて、でも気持ち良いって感じです。これも、毎日やると転倒防止にもなるし、柔軟性もついてくるようです。毎日コツコツ、が良いんですよ。

腕を組んで伸ばすといろいろな所が伸びます。

最後に、膝から持ち上げた足を手のひらで押して、負けないように上げているのも良い運動です。頑張って!

さて第2部は、大豆島甚句体操のおさらいとして動きをチェックしていきました。毎回、DVDを観ながら行うんですが、一つ一つをきちんとやっていくと、自然と汗が出てきます。まずは有酸素運動の部分からおさらいです。足踏みしてからの、もも上げです。これは、甚句音頭の動きも入れていて、片手も上げていきます。

さあ、曲を流して通してやってみましょう。

大豆島甚句体操をきちんと行うと、うっすらと汗をかく程度の運動になります。先生にご指導いただきやってみると、それが良くわかり実感します。来月からの準備体操、きちんとやってみようとあらためて思った次第です。

今日から梅雨入りだそうです。皆さん、お疲れ様でした。

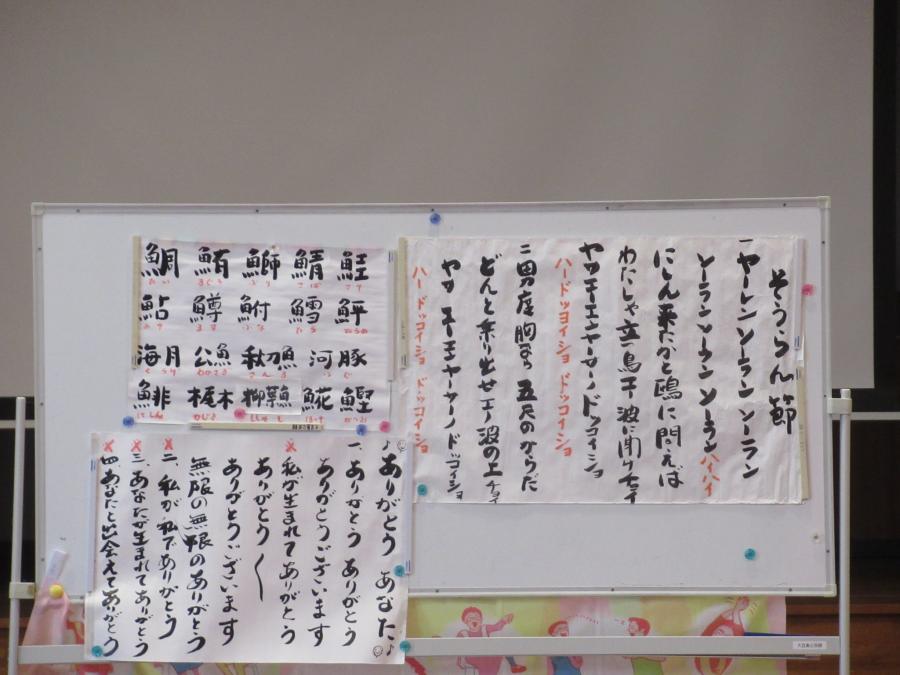

第2回「楽しい詩吟の世界へ」

令和7年5月13日(火曜日)午前10時から11時30分まで

いつものあれ、です。準備体操として、大豆島甚句体操から行いました。

今回のメインテーマは、「楽しい詩吟の世界へ」です。

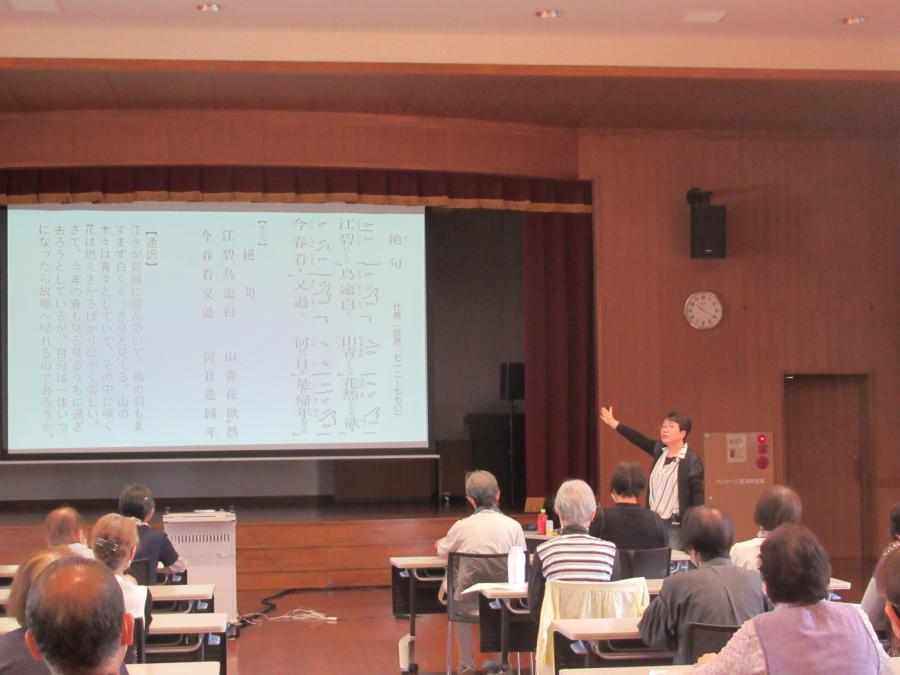

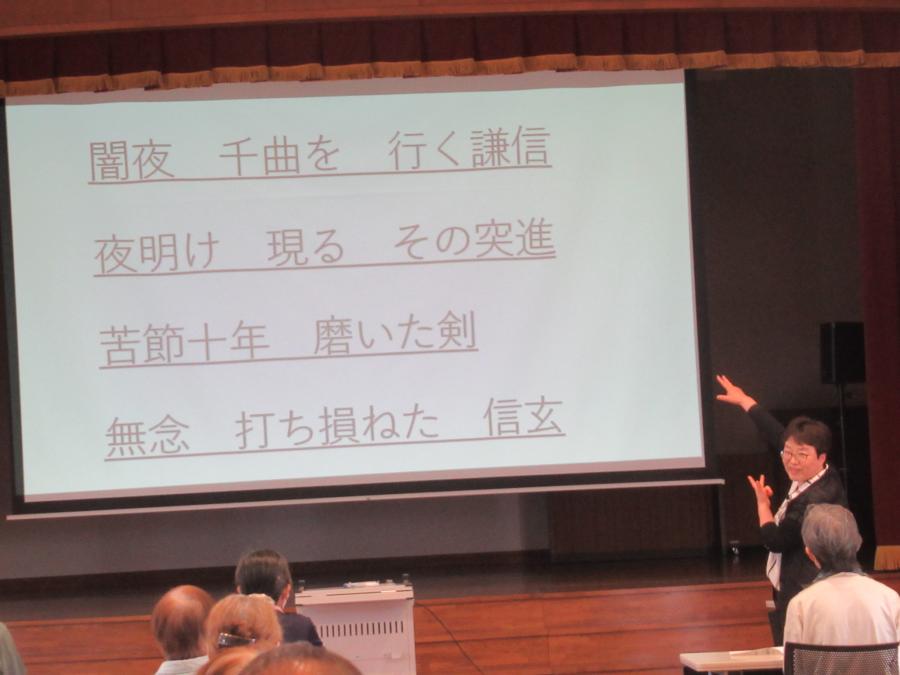

講師には、親しみやすい詩吟を犀陵中学校の生徒さんにも教えていらっしゃるという長野学風会師範の塚田奈保子さんにお願いして、詩吟を体験しました。

まずは発声練習にロングブレスの体験です。「あー」と息が続く限りに出し続けて、もう無理となったら挙げていた手を下げる。最後のお一人には、飴ちゃんのご褒美です。

有名な吟句もあり、ラップ調に変えて楽しい詩吟もありで、最初はなかなか大きな声が出なかったのですが、読み進めるにつれて、先生に続いて大きな声を出して吟じることができるようになってきました。考えるよりも意外と身近で簡単だということが感じられます。詩の調子を横に書いてあるニョロニョロしたもので声を上げたり下げたり伸ばしたりするそうで、解りやすい表現の仕方にびっくり。

中学生も体験しているというラップ調の詩吟にも挑戦しました。「ヨーヨー」で始まって「イェイ」で終わる。ラップが少々理解不能ではありましたが、それなりに楽しくできましたよ。

中国の地図を書いて、詩吟の成り立ちもお聞きしました。吟句と呼ばれる詩を調子に乗せて歌うのが詩吟だそうで、中国が最初だそうです。

最後には、俳句も詩吟になるそうで、宮沢賢治の「雨にも負けず」を絵に描いた巻物を手に、吟じていただきました。俳句も詩吟になるって驚きじゃないですか!

ラップあり俳句ありの詩吟に、時間もあっという間に過ぎてしまいました。10月に単発の講座でも、詩吟に親しむ講座を計画中です。10月2日の予定ですが、またそちらも興味のある方はお申し込みください。

皆さん、お疲れ様でした。

第1回「ガイドブックにはない!ロンドンの行事」

令和7年4月8日(火曜日)午前10時から11時30分まで

今年度も恒例のこの講座が始まりました。年々、参加者の数が増えていて、今年度は申込者が44名となりまして嬉しい限りです。さあ、元気に若返りに向けて頑張っていきましょう。

まずは、今年、最初なので開講式で館長からご挨拶です。「昨年に引き続いて、たくさんの方の皆勤賞を期待しています」と激励しました。

この講座では、毎回、ご当地体操の「大豆島甚句体操」を準備体操として行います。

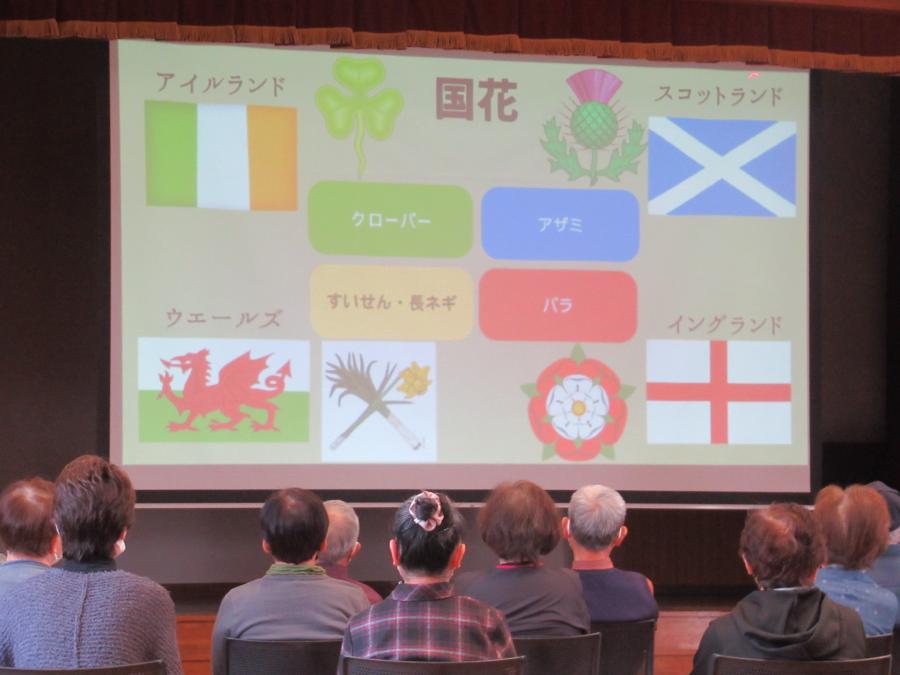

今月のメイン活動では、「ガイドブックにはない!ロンドンの行事」と題して、講師に長野市国際室の国際交流員のイサカ・レイラさんをお願いしました。動画を含めたいろいろな写真などで、行った気になる講座です。

なかなか海外旅行にはご縁がないという方も、実際にイサカさんが住んでいたロンドンの暮らしの様子やご近所の墓地など、写真を交えてお話しいただきました。皆さん、「へぇー」と感心するばかり。

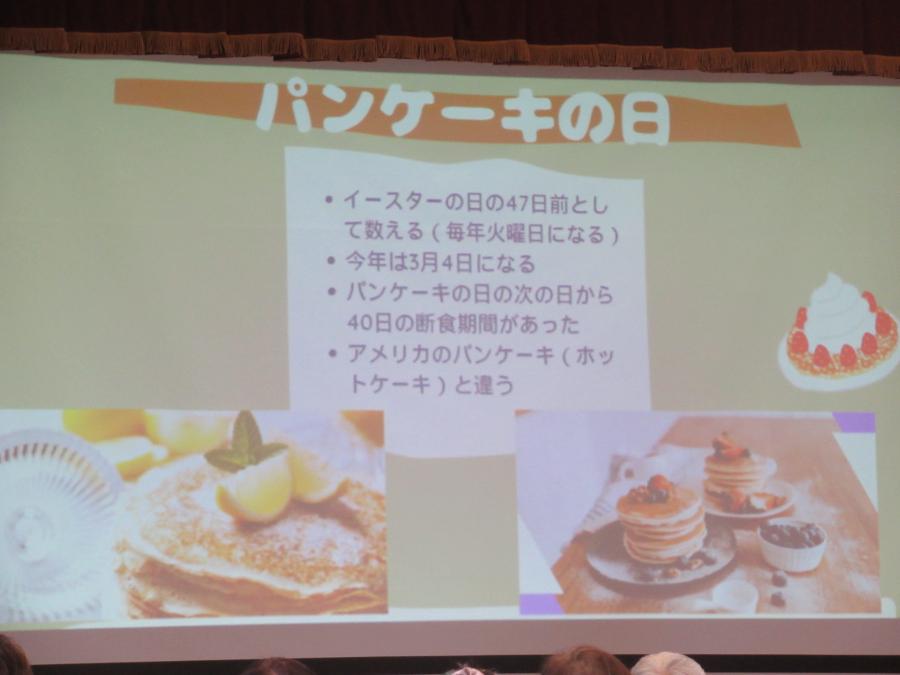

日本にはないパンケーキの日という行事があるそうで、昔、冷蔵庫などが無かった時代にタマゴや小麦粉、バターなどが悪くならないように、それらを使って作れるパンケーキを作って食べようということが始まりだとか。お国が変わればいろいろ違うんですね。

動画で、お正月に歌う歌(日本では君が代)の映像を見せていただきました。お正月は日本ほど大々的にやらないようで、クリスマスがメインで行う年末の行事だそうです。これもだいぶ違うんだと実感です。他の映像もいくつか見せていただきました。様子が良くわかっておもしろかったです。

最後に、イギリスのお金を見せていただきました。イギリスでは、お札が紙ではなくてプラスチック製だそうで、触ってみるとパリパリでした。硬貨もサイズがいろいろで、質問しながら熱心に見たり聞いたり。海外旅行に行った気分にちょっとだけなりました。

皆さん、お疲れ様でした。

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています