ホーム > 子育て・教育 > 社会教育・生涯学習 > 公民館・交流センター > 公民館・交流センター情報 > 大豆島公民館 > 令和7年度大豆島公民館開催講座の様子

更新日:2025年12月22日

ここから本文です。

令和7年度大豆島公民館開催講座の様子

大豆島公民館で行われた企画講座の様子をお伝えいたします。

目次

- 「大豆島で心ふるわせるクリスマスコンサート」令和7年12月20日(土曜日)午後2時開演

- 「消しゴムはんこ。で年賀状」令和7年11月28日(金曜日)、12月5日(金曜日)午後1時30分から4時まで

- 「ストレッチポールde健康体操」令和7年10月31日(金曜日)午前9時30分から11時30分まで

- 館外研修「大人の社会見学、普段見ることができない場所を見に行こう」令和7年10月3日(金曜日)午前10時から午後4時30分まで

- 「詩吟で楽しむ秋の詩歌」令和7年10月2日(木曜日)午前10時から正午まで

- クラフトバンド講座「クラフトバンドで作るおでかけかごバッグ」令和7年6月27日(金曜日)、7月4日(金曜日)いずれも午後1時から4時まで

- 「正しいウォーキングとインターバル速歩講座」令和7年5月19日(月曜日)と5月29日(木曜日)いずれも午前9時30分から11時30分まで

「大豆島で心ふるわせるクリスマスコンサート」

令和7年12月20日(土曜日)午後2時開演

毎年、地元にお住まいの神林杏子さんといろいろな楽器や歌で綴るというこのコンサートですが、今年は、ソプラノ歌手の宮川有美さんとのコラボとなりました。まずは、その様子から。

まず「冬のソナタより、最初から今まで」をピアノソロで始まりました。そして、オペラ椿姫より「乾杯の歌」で会場後部より宮川さんがワイングラスと花を手に登場しまし、お二人で乾杯!お洒落な演出にびっくりでした。

ヘンデルの「私を泣かせてください」に続いて、クリスマスミュージックも演奏されました。「まきびとひつじを」「サンタが街にやってくる」「戦場のメリークリスマス」です。お二人が素敵なクリスマスの帽子とケープをまとい雰囲気を盛り上げていただきました。宮川さんの歌声と共にサンタクロースも呼ばれて来てしまいそう。

懐かしの名曲もいくつかお聴きしました。「見上げてごらん夜の星を」「愛の賛歌」「威風堂々」オペラ「トゥーランドットより、誰も寝てはならぬ」でした。会場内に出て来ていただき、近くで歌声もお聴きでき、アンケートでも、特に「愛の賛歌」では「感激してしまった」「とても良かった」と、大絶賛でしたよ。

最後にアンコールとして、映画タイタニックより「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」で終了となりました。クリスマス前に素晴らしいクリスマスプレゼントを受け取ったような素敵な時間が流れ、愛に包まれた心にしみるコンサートとなりました。

どうか、皆さんにとって素敵なクリスマスが訪れますように!お疲れ様でした。

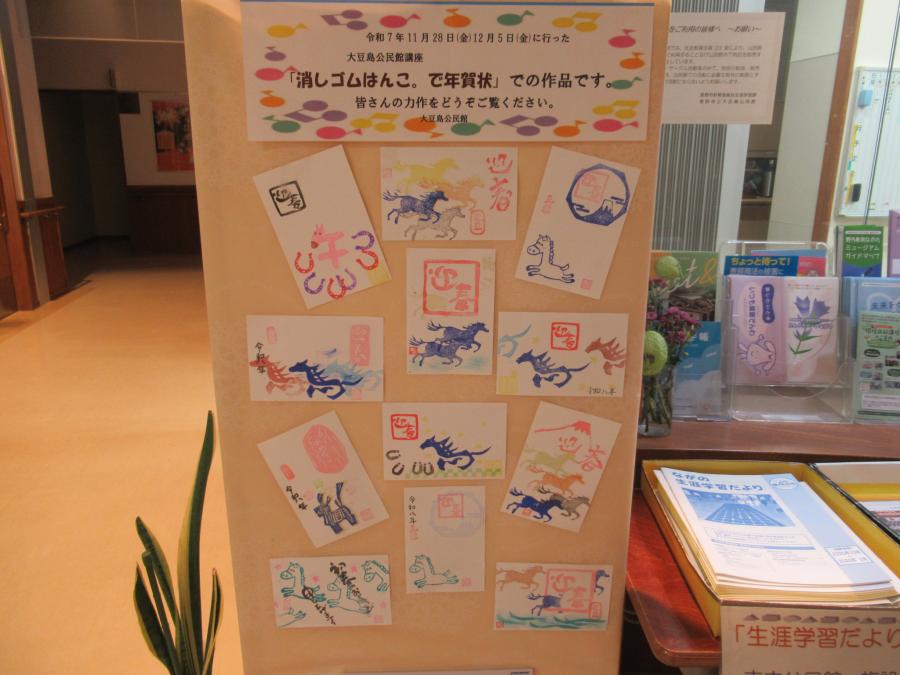

「消しゴムはんこ。で年賀状」

令和7年11月28日(金曜日)、12月5日(金曜日)

いずれも午後1時30分から4時まで

オリジナルの年賀状で心のこもった物を手作りしてみましょうと企画の講座です。今年は、4名の方にご参加いただきました。毎年ご参加の方々なので、どんどん彫り進めていきます。講師は、公民館職員が行います。

来年の干支は午です。まずは年賀状にしたいレイアウトを考えて、馬のイラストや文字を中心に彫っていきます。初めての方ではないので、とても上手に彫り進められました。

一つ彫ると毎年利用できる物もあり、押し方でいろいろなバージョンが作れるのも消しゴムはんこならではの良いところでしょうか。

ご自分の家で実際の年賀状にどう押していくかを想像しながら、見本を何枚かいただいたので、公民館の窓口にご紹介して飾らせていただきました。

なかなかの迫力の物や可愛い作品までがいろいろと出来上がり、それぞれを見合って、良いところや素敵に出来ているところを話す様子は微笑ましいです。年賀状と聞くと、年末が近いのだと実感いたしますが、一年の風物詩でもありますので大切にしていきたいと思いました。

皆さん、お疲れ様でした。どうか良いお年を迎えてください。来年も変わらず元気に過ごせますように!

「ストレッチポールde健康体操」

令和7年10月31日(金曜日)午前9時30分から11時30分まで

昨年、好評をいただき今年度も開催となりました。講師の先生は、昨年同様に健康運動指導士の西澤まゆみさんです。レンタルポールもご用意していただいたので、どなたでも気楽に参加でき体験ができました。その様子から。

まずは片足立ちができるかの点検です。身体の重心がずれているとフラフラしてしてしまうとのこと。なかなか利き足ではない方は大変です。「ピタッと止まれるようにを目指して」と先生から。ストレッチポールの使い方や特徴などもお聞きしました。

次は、筋膜リリースの体操より、横になって鎖骨や脇の下のリンパを流すための体操です。横になって鎖骨部分を押すようにポールに当てていくと、もしかしたらちょっと痛い方もいるかもというお話しがありました。

左右を均等に行い、息を絶対に止めないがコツだそうです。息を止めて行うと血圧が急上昇してしまうので、気を付けたいポイントだそうです。

次は、骨格の並びを元に戻す運動です。ゆがみを取ってまっすぐに伸びるようにしていきます。やる前とやった後の違いを実感しましょう。首、肩甲骨、腰、足の地面との付き方で判断していきます。

さあ、ポールの上で行うことを、ポールなしで練習してみましょう。その後の本番では音楽を流し会場のライトも消して、静かに心落ち着かせながらやっていきます。

最後に、ストレッチで身体を整えて終了です。やり終えた後の片足立ちのチェックもして、違いを実感しました。

アンケートでも「良い運動になった」「また続けてやっていきたい」「楽しかった」などのご意見をいただきました。寒くなり始めていますが、身体を整えて暮らす大切さを教えていただきました。皆さん、お疲れ様でした。

館外研修「大人の社会見学、普段見ることができない場所を見に行こう」

令和7年10月3日(金曜日)午前10時から午後4時30分まで

今年度は「大人の社会見学、普段見ることができない場所を見に行こう」という企画をし参加者を募集したところ、8時30分から電話が鳴り止まず、わずか5分で満席となりました。

まず、NHK長野放送局に行きました。そこではアナウンサー体験や、クロマキー技術を使った舞台裏等を見学することができました。番組制作の裏側を垣間見ることができ、テレビを観る視点の一つが増えたように思えます。

アナウンサー体験で集合写真

クロマキー技術体験コーナー

お昼を挟んで、きのこのホクト青木島工場の見学を行いました。

会社の概要説明とDVDをみる参加者

普段見ることができない工場内部を視察した後、エリンギのもぎ取り体験を行いました。キノコの持つ無限の可能性を感じ、積極的に『菌活』を行おうと思いました。

最後におやきファームを見学しました。

おやき作りの工程を見学しました。観光客が多く行列ができていました。

今回物作りに関する社会見学でした。参加申し込みが多かったため、来年度も開催したいと考えております。

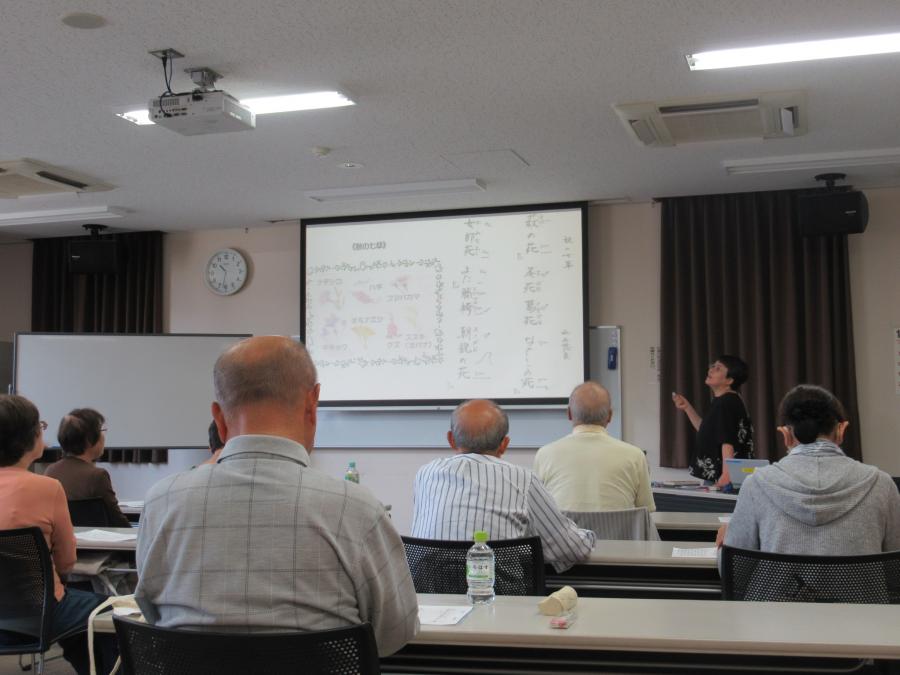

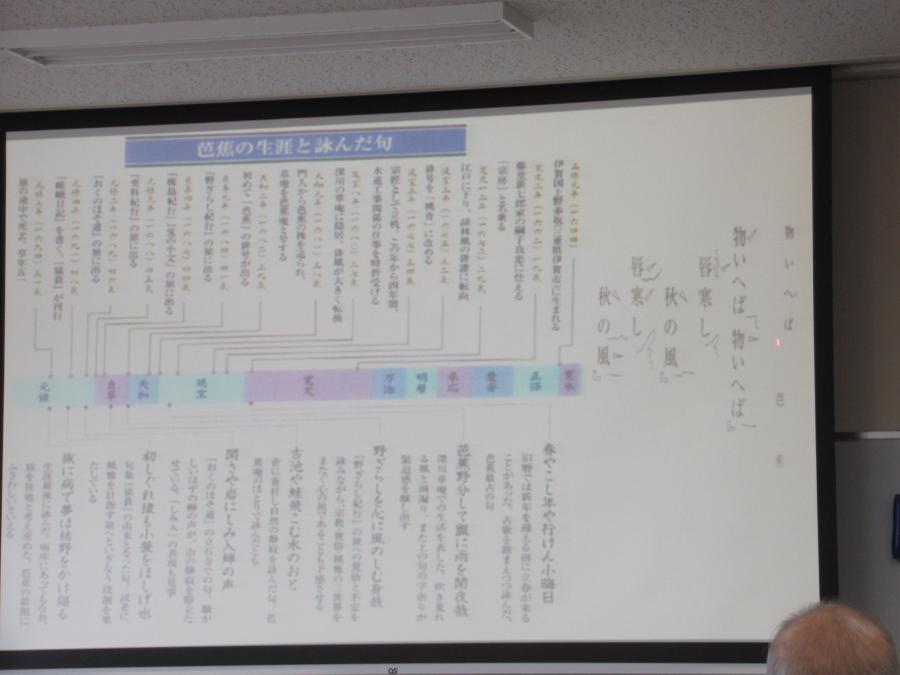

「詩吟で楽しむ秋の詩歌」

令和7年10月2日(木曜日)午前10時から正午まで

大豆島甚句体操と「脳と身体」の若返り教室の第2回において行った詩吟の体験教室が好評だったので、単発の講座での開催となりました。秋の季節に合う詩吟を中心に、俳句なども加えた初心者にも解りやすい内容です。秋の七草についての詩吟もあり、何だかワクワクします。

講師には、塚田奈保子さんにお出でいただきました。お人柄もあり、楽しい冗談やユーモアたっぷりでのお話しに参加の方も常に引き込まれてしまいます。

まずは、詩吟を始める前に身体を動かしてリフレッシュしてからと言うことで、「信濃の国」の歌に合わせて体操をしました。

最初の詩吟は、川中島の戦いで有名な、上杉謙信(不識庵)と武田信玄(機山)との一騎打ちを描いたもの。歴史上の史実と合わせて聞くと、また味わい深いものがあります。先生は、「上ちゃんが武ちゃんを」と可愛い継承で呼んでお話しされたので、とても親しみやすく感じました。「解りやすい」と皆さん納得!

次は、「秋の七草」を吟じました。なでしこ、はぎ、ふじばかま、おみなえし、くず、すすきで七草だそうです。春の七草と同様に秋にもあるんですね。

次は万葉集にある大伴旅人の詩吟をみんなでやってみました。万葉の時代を感じさせる内容で秋の情景を表す素敵な詩を吟じました。なかなか難しいですが、一つ一つ、ゆっくりと先生の後にやっていくと自然とできた気になるという不思議な体験です。大きな声でお腹から声を出す、気分もスッキリしますよ。

最後は、俳句。有名なもので吟じてみましょう。小林一茶と松尾芭蕉より。その生い立ちもお聞きしての詩吟は、また一段と理解を深めることができました。身近な出来事も詩吟で吟じてみたらおもしろいかも?なんて思ったりもしてしまいます。

アンケートからもとても好評で、「身近に詩吟を感じられた」「楽しくできて良かった」「またやってみたい」などの声をたくさんいただきました。意外と知らない詩吟の世界を少しでも知ることができたのではないでしょうか!皆さんお疲れ様でした。

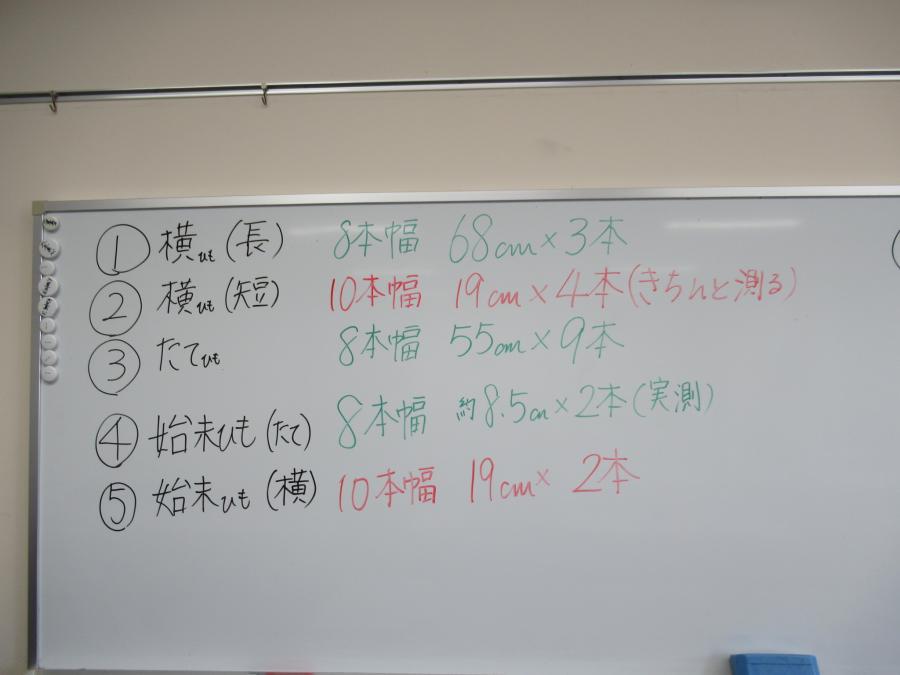

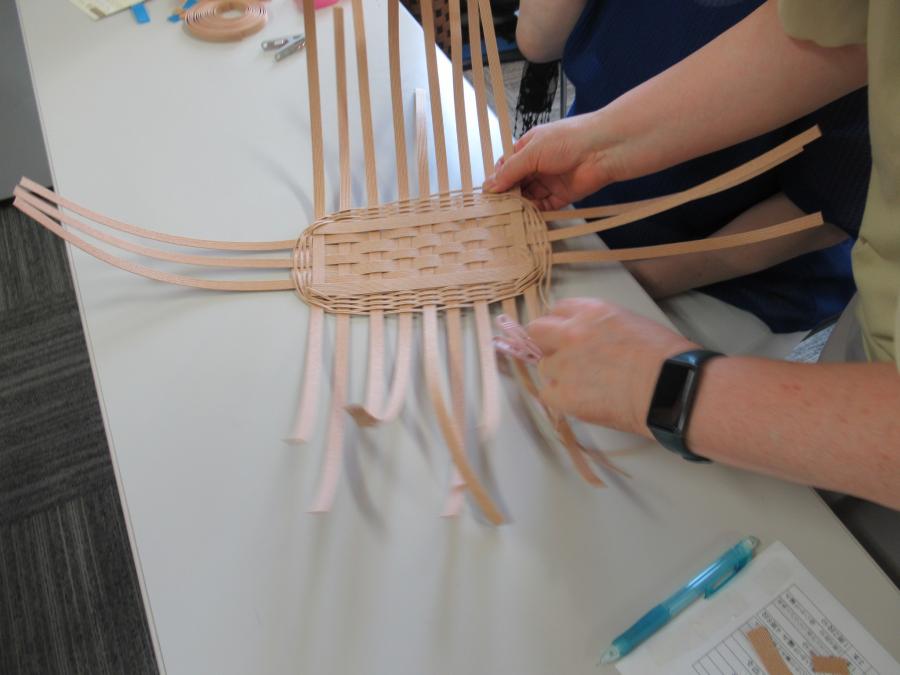

クラフトバンド講座「クラフトバンドで作るおでかけかごバッグ」

令和7年6月27日(金曜日)、7月4日(金曜日)いずれも午後1時から4時まで

毎年ご好評をいただいておりますクラフトバンドという再生紙のひもを使ってバッグなどを作るこの講座ですが、今年も定員を超えてのお申し込みをいただきました。講師は、元公民館職員の小林節子さんと公民館職員の松野が務めます。

今年は、中級編ということで、少しいろいろな編み方が入った「お出かけバッグ」に挑戦となりました。

必要な長さや本数に切り分けて、バッグの底から作り始めます。底を綺麗に仕上げると出来上がりも綺麗になるそうです。2回をかけて作るバッグです。頑張りましょう。

底は中級編ということで、楕円に編む少し難しい物になっています。楕円に編むことで丸くポチャッとした可愛いバッグとなりますね。

1回目は、底の部分を編んで時間となりました。本当はもう少し進んでおきたかったんですが!次回までの宿題には、横部分のひもの長さで測って切ってくることとしました。また来週、頑張りましょう。

そして2回目は、続きの所から始めます。底は出来上がっているので、追いかけ編みと3本縄編み、平編みをいろいろに使って、編み進めていきます。

皆さん、頑張ったんですが間に合わずに時間となってしまった方もいて、もう一度、仕上げをやっていただくためにご来館いただくこととなってしまいました。予測不能な流れに講師も反省です。でも、最後までやり遂げていただいて仕上げることができました。ありがとうございました。

皆さん、綺麗に仕上がりお持ち帰りとなりました。行程の予測が甘くて再度のご来館となってしまい、申し訳ございませんでした。でも、皆さん、自分の作品にご満足いただき良かったです。お疲れ様でした。

「正しいウォーキングとインターバル速歩講座」

令和7年5月19日(月曜日)と5月29日(木曜日)いずれも午前9時30分から11時30分まで

二日間の参加も良し、一日だけの参加も良しということで、健康に良いとされていますウォーキングをしっかり見直して、今、話題のインターバル速歩も体験してみようという講座です。定員いっぱいの申し込みとなりました。講師には、長野県北信教育事務所スポーツ振興担当の越田真二先生にお越しいただき、実際に隣接の大豆島公園内を歩いてみながら、ウォーキングの基本や歩き方など教えていただきました。

まずは、1回目の5月19日開催の講座の様子から。実際に公園で歩く前に公民館の多目的ホールで講義をお聞きしました。なぜ運動が必要か、どのくらいやったら良いのかなど、あらためてお聞きすると目からうろこの内容です。

講義の後は、すぐお隣の大豆島公園に移動して、実際に歩いてみました。公園を1周すると約500メートルの距離ですが、公園内を水分を取りながら自分のペースで歩きます。

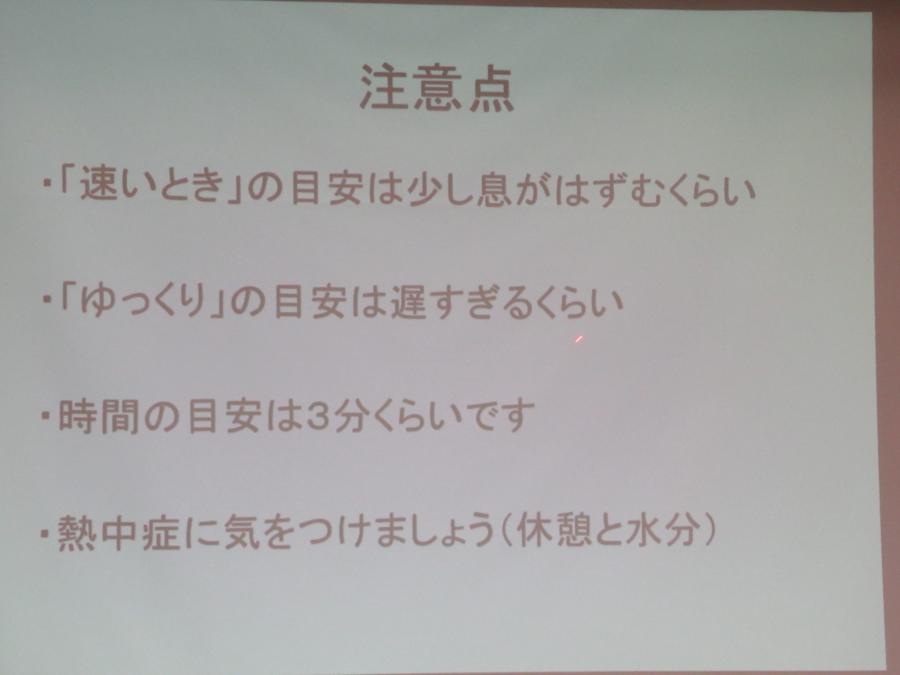

さあ、実際に歩いてみましょう。話ができる程度にゆっくり、まずは自分のペースで歩きます。少し慣れてきたら、インターバル速歩の早足も取り入れてみても良いかも。

参加者の中には、普段からウォーキングをされている方もいらっしゃって、和気藹々とした雰囲気の中でそれぞれ歩くことを楽しみました。先生からは歩く姿勢や気を付けることなどをお聞きしながら、新緑の公園を気持ち良く歩くことができました。公園内には顔を上げるとこんな花が咲いている木も!調べたら「ユリの木」だそうです。

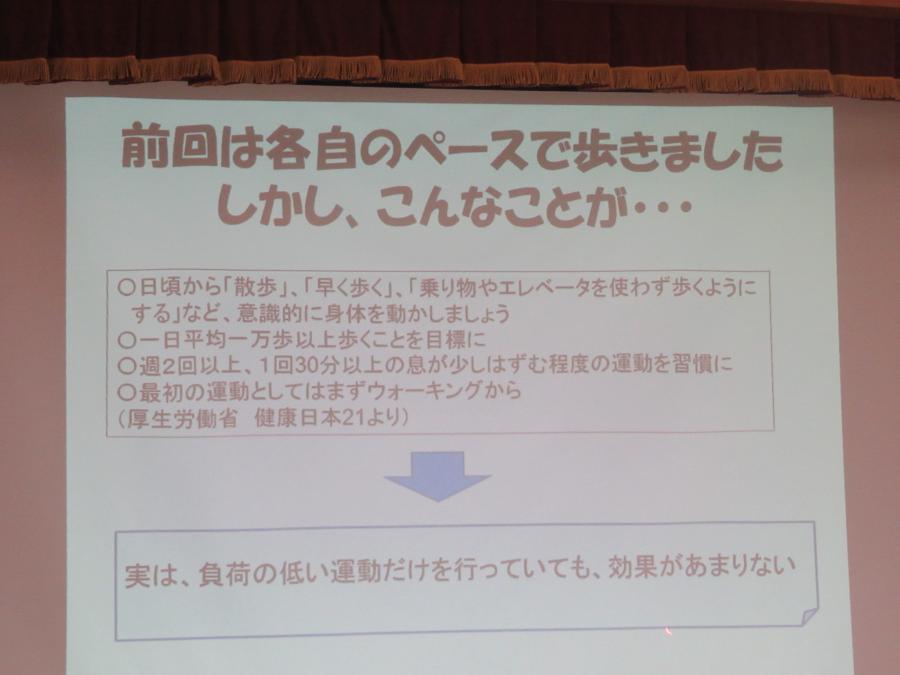

2回目の講座の様子です。今回も前回のおさらいプラス、インターバル速歩を中心にお話しをまずお聞きします。

なんとびっくり。「実は、負荷の低い運動だけを行っていても、効果があまりない」なんてありますよ。そこで登場するのが!

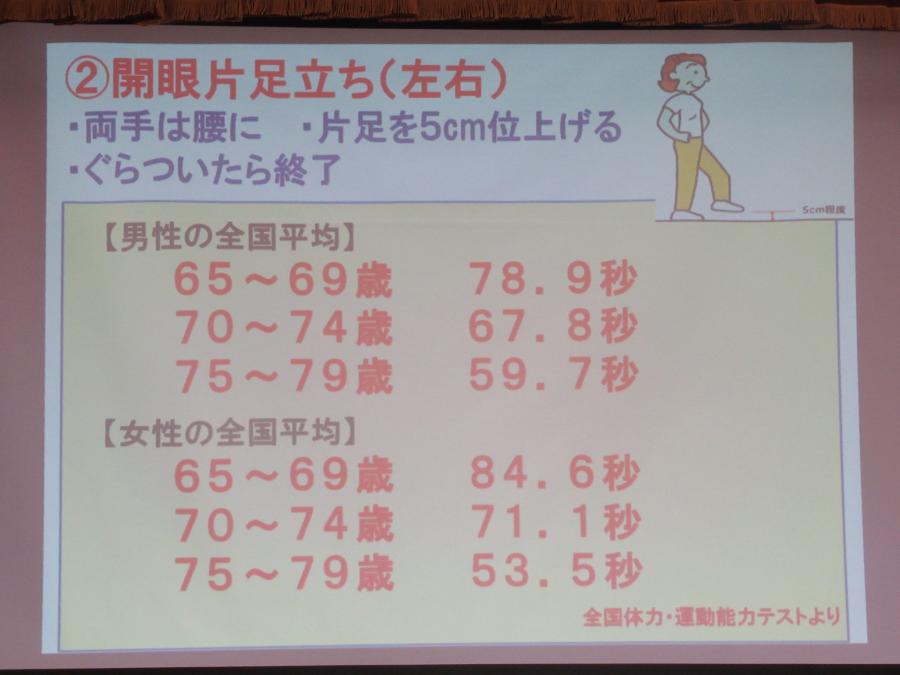

そこで、公園を歩く前に体力テストです。ちょっと体験してみましょう。「開眼片足立ち」というものです。片足を5センチ持ち上げて、ふらふらしたら終わりで、それまでの時間を計ります。今日は、1分間の間でやってみましょう。

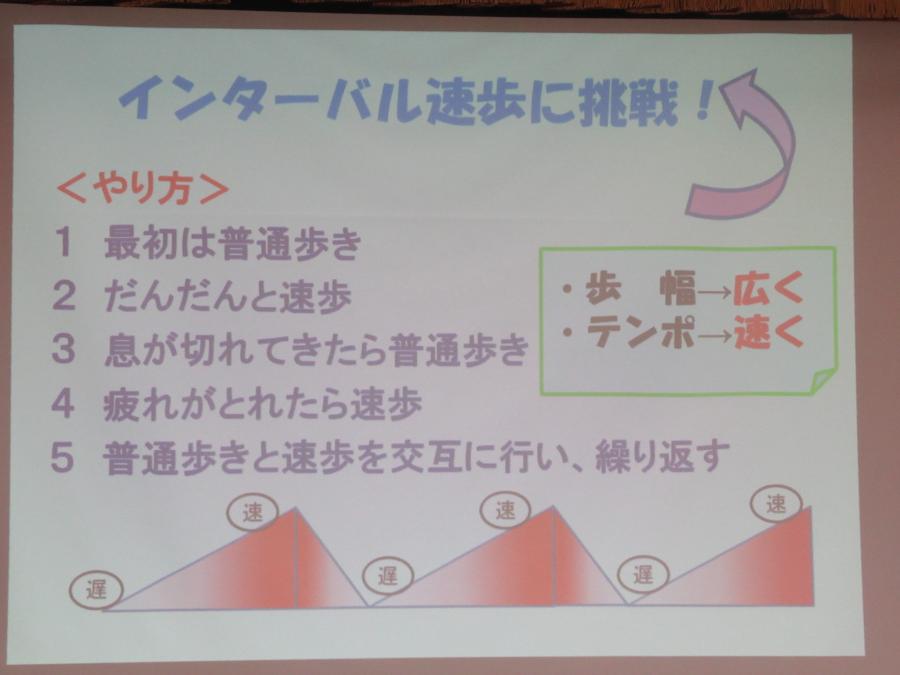

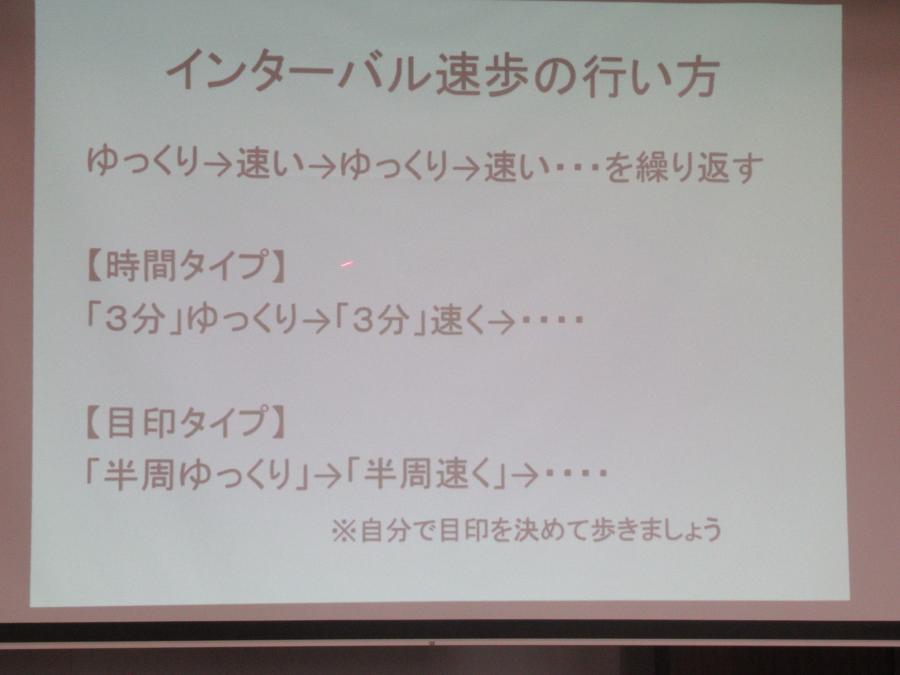

それでは実践してみましょう。大豆島公園を前回とは逆の周り方で歩いてみます。ゆっくり歩きと早歩きを繰り返します。

皆さん自分のペースで歩くことができました。また、個人的にも続けていけたらと思います。お疲れ様でした。

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています