更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

住宅防火とくらしの安全を進める運動

新たな市民防火運動がスタート

~暮らしの安心を、住まいの防火と予防救急・応急手当で~

昭和49年度から始まった本市の市民防火運動が、50年を迎えたことを契機に、時代の変化に対応した新たな運動として「住宅防火とくらしの安全を進める運動」がスタートしました。この運動は、住まいの防火と予防救急・応急手当の普及啓発を柱に、市民の皆さんと共に、安心して暮らせるまち「ながの」を目指して進めるものです。

住宅防火

住宅用火災警報器の設置や点検など、住まいの防火対策を行うことで、防火意識を高め、「火災による死者ゼロ」を目指します。

くらしの安全

熱中症やヒートショック、転倒、転落、窒息などの事故を未然に防ぐとともに、応急手当の知識を身に付け、悪化を防ぐことを目指します。

市民防火運動のはじまり

昭和40年代、国内では死者が100人を超える2件のデパート火災をはじめ、大規模な建物火災が相次いで発生しました。本市では、昭和49年に年間火災件数が200件を超えたことから、「無火災都市ながの」の実現を目指し、同年から市民防火運動が始まりました。

- 市民防火運動が始まった当時の中央消防署(鶴賀)

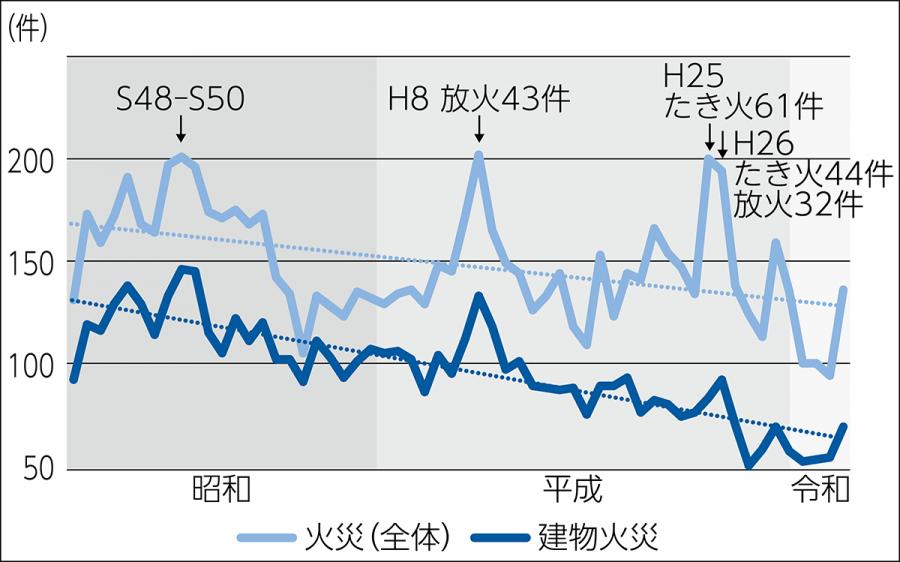

半世紀で火災は減少

昭和49年以降、火災件数は減少傾向で推移し、直近5年間は100件前後で横ばいとなっています。これは日常生活で使用するエネルギーの主体が、まきや炭から、ガス・石油・電気などに移行したことと、ストーブなどの暖房機器の普及によるものと考えられます。

- 市消防局管内の火災件数の推移(平成7年以降は受託市町村を含む)

火災の出火原因は多様化

昭和30年代は「こたつ」、昭和40年代は「風呂・かまど」、昭和後半は「こんろ」「電気配線・電気機器」が主な原因でした。近年は出火原因が多様化し、身近な製品からも火災が発生しています。

推進標語

- 急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし(2025年度全国防火標語)

- 消したかな? 「たぶん」じゃなくて 確認を!(長野市消防局防火標語)

重点推進日

- 毎月7日「くらしの安全と防火の日」

重点目標

- 住宅防火対策の推進

- 予防救急及び応急手当の普及啓発

推進項目

住宅防火対策の推進

- 住宅用火災警報器の設置促進

- 住宅用火災警報器の点検実施及び交換の促進(適切な維持管理)

- 安全装置付きの火気使用器具の普及促進

- 住宅用消火器等の消火器具の設置促進

- 電気火災に係る注意喚起広報の実施

- たばこ火災に係る注意喚起広報の実施

- 防炎品の周知及び普及促進

- 地震火災対策の周知及び普及促進

- 放火火災防止に係る広報の実施

予防救急及び応急手当の普及啓発

- 日常生活に潜む事故に係る注意喚起広報の実施

- 救急事故防止に係る広報の実施

- 応急手当の普及啓発

- 救急車の適時・適切な利用(適正利用)の啓発

住まいの防火対策(住宅防火)

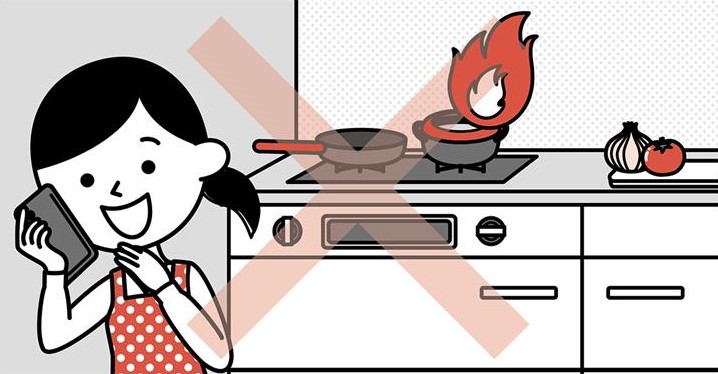

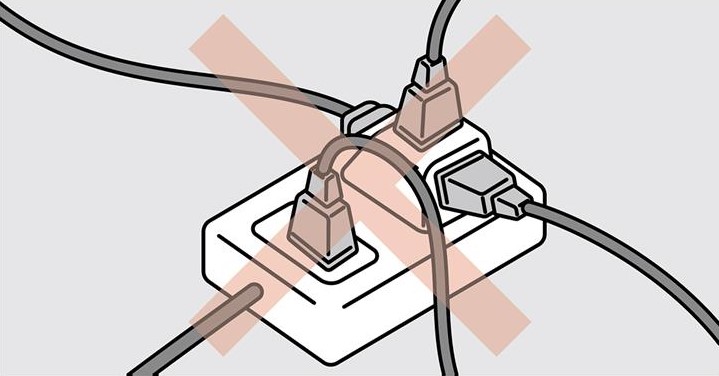

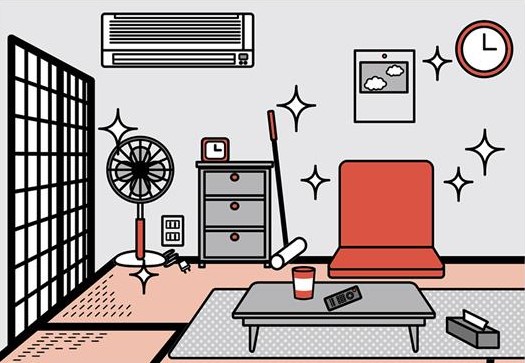

住宅火災の出火原因は、たばこ、ストーブ、こんろ、電気機器など、生活する上で身近にあるものが多くを占めます。火災を防ぐとともに、逃げ遅れを防ぐためのポイントを確認しましょう。

住宅防火いのちを守る10のポイント

消防庁作成「住宅防火いのちを守る10のポイントリーフレット」を引用、加工

4つの習慣

(1)寝たばこは絶対にしない、させない

(2)ストーブの周りに燃えやすいものを置かない

(3)こんろを使うときは火のそばを離れない

(4)コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

6つの対策

(1)火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使用する

(2)火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する

(3)火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する

(4)火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく

(5)お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく

(6)防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

救急事故を防ぐ(予防救急)

事故は少しの注意や心がけで防ぐことができます。小さな子どもや高齢者など、それぞれの家庭内でのリスクを知り、事故を未然に防ぐための対策をしましょう。

- 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

- 消防庁作成「救急事故防止に係るリーフレット」を引用、加工

応急手当を身に付ける

誰もが、いつ、応急手当が必要となるか分かりません。救命講習を受講するなど、応急手当の知識を身に付け、日頃からいざというときに備えましょう。

- 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

市消防局で開催する救命講習会

|

種類・講習内容 |

時間 |

|---|---|

|

救命入門コース |

90分 |

|

普通救命講習Ⅰ/Ⅱ 成人に対する応急手当 |

Ⅰ:3時間 Ⅱ:4時間 |

|

普通救命講習Ⅲ 小児などに対する応急手当 |

3時間 |

|

上級救命講習 成人、小児などに対する応急手当 |

8時間 |

|

応急手当普及員講習 |

3日間 |

消防くらしの安全フェスinながの(令和6年11月2日開催)

- 新防火運動・キックオフセレモニー書道パフォーマンス(長野清泉女学院中学・高等学校書道部)

- 応急手当体験をする子どもたち

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています