更新日:2025年11月12日

ここから本文です。

認知症 知って 支えて ~認知症について知りたい方へ~

認知症は、高齢になるにつれて、誰にでも起こりうるものです。認知症があってもなくても、自分らしく住み慣れた場所で安心して暮らすことができる地域づくりを推進します。

知りたい情報について、こちらから選択してください

1.もしかして、認知症?

認知症は、早めの気づきが大事です。

「あれ?ちょっと変だな」は、大事なサインです。

気になる症状があれば、地域包括支援センターにご相談ください。

脳の健康気がかりごとチェック「認知症知って支えて安心ながの」(PDF:1,297KB)

このチェックリストの結果は、あくまでもおおよその目安で医学的診断に代わるものではありません。認知症の診断には、医療機関での受診が必要です。

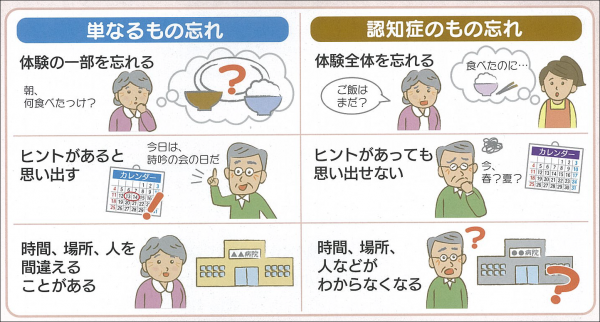

年を取れば、もの忘れが多くなったり、判断力が衰えたり、段取り良く進めることが苦手になることがあります。認知症は、どなたにも起こりうる脳の病気ですが、症状がひどくなると日常生活に支障をきたしてしまいます。

認知症のもの忘れにより記憶の欠落がひどくなると、本人も、もの忘れを自覚しづらくなり、家族や周囲の人が戸惑うことも多くなります。

本人やご家族が、「おや、おかしいな」と気付く症状の出始めに、相談をしていただくことが大切です。

地域包括支援センターでは、認知症に関わる様々な相談に応じています。

認知症の予防や医療受診の方法などにお答えしたり、財産や生活を守るための制度の案内、介護保険のサービス利用についての助言や情報提供など、本人と介護するご家族の相談にのっています。

国策定の「認知症施策推進大綱」(令和元年6月)に基づき、地域で暮らす認知症の人とともに普及啓発など認知症施策の推進を図っていきます。

2.長野市の認知症高齢者の状況

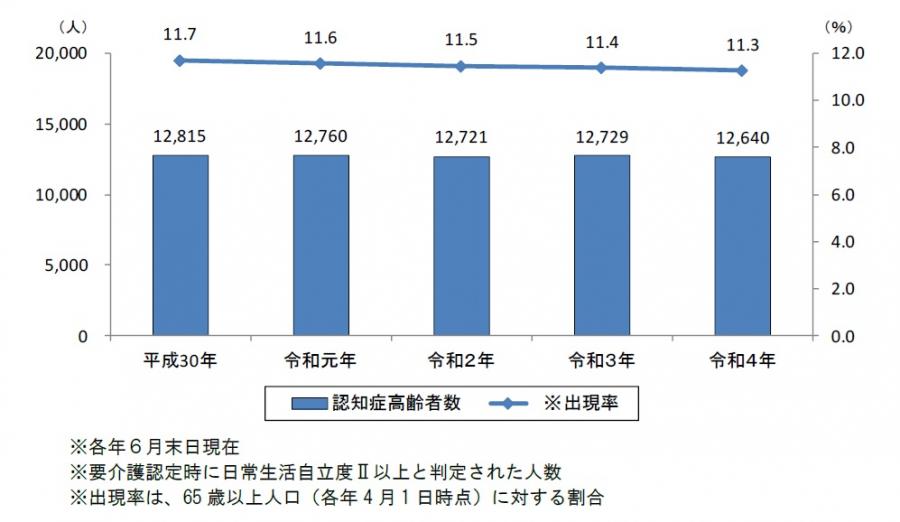

長野市における要支援・要介護認定者のうち、認知症の症状が「日常生活に支障をきたすような症状・行動など見られる」レベル以上に進んでいると判定された人は、令和7年4月現在、12,746人です。

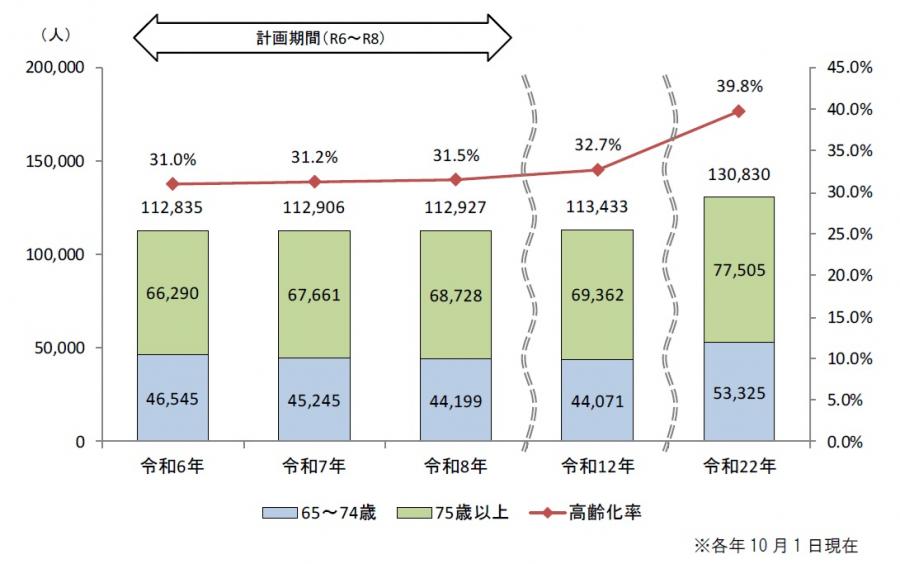

参考資料1:第9期長野市介護保険事業計画期間中の高齢者数(高齢化率)の推計

参考資料2:長野市の認知症高齢者数・出現率の推移

3.認知症とは

いろいろな原因で脳の細胞の働きが悪くなるためにさまざまな障がいが起こり、日常生活に支障が出ます。「単なるもの忘れ」と「認知症のもの忘れ」は異なります。

軽度認知障害(MCI)が注目されています。

認知症のように普段の生活に支障をきたすほどではありませんが、記憶などの能力が低下し、正常とも認知症ともいえない状態のことを「軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)」と言います。認知症のサインまではいかなくても、少しだけ加齢によるもの忘れが強いと感じたら、MCIの可能性も考えられます。

MCIの特徴としては、下記の3つが挙げられます。

☑以前と比べてもの忘れなどの認知機能の低下がある、本人が自覚している、または家族等によって気づかれる

☑もの忘れが多いという自覚がある

☑日常生活にはそれほど大きな支障はきたしていない

MCIの方の約半数は5年以内に認知症に移行するといわれています。MCIの方のうち、すべてが認知症になるわけではありませんが、この段階から運動などの予防的活動を開始することで、認知症の進行を遅らせることが期待されています。

認知症ではなさそうだと思っても、以前よりもの忘れが増えている、もの忘れの程度がほかの同年齢の人に比べてやや強いと感じたら、念のために専門医を受診することが早期発見・早期対応につながります。

参考:国立精神・神経医療研究センター(外部サイトへリンク)

※上記サイト内、「精神保健研究所」→「こころの情報サイト」へお進みください。

4.本人からのメッセージ

令和元年6月に取りまとめられた認知症推進大綱では、認知症の人や家族の視点を重視して施策を推進していくこととされています。

認知症の人が生き生きと活動している姿は、認知症に関する社会の見方を変えるきっかけとなり、多くの認知症の人に希望を与える機会となることから、「本人ミーティングながの」の皆さんにご協力をいただき、動画を作成しました。

認知症とともに生きる本人からのメッセージ(地域包括ケア推進課作成)(外部サイトへリンク)

厚生労働省では、認知症本人の発信の機会が増えるよう、普及啓発を行う認知症本人の方々を「希望大使」として任命しています。

厚生労働省認知症本人大使「希望大使」サイトへリンク(外部サイトへリンク)

5.尊厳・権利を守るために

高齢者虐待への対応

高齢者本人・家族・福祉関係者等からの相談・連絡にもとづき、状況確認および虐待の解消に取組みます。また、高齢者虐待について知ってもらい、虐待の防止や虐待が起きても早期に対応できるような地域を目指して啓発活動や関係機関のネットワーク作りに取り組んでいます。

『介護のつもり』が虐待になっていることもあります。

(例)

- 叩く、つねる、殴る、ベッドに縛り付け、身体を拘束する。

- 排泄の失敗に対して恥をかかせる。子ども扱いする。怒鳴る。ののしる。

- 本人のお金にもかかわらず生活に必要な金額を渡さない。介護サービスなどの利用を制限する。

- 空腹・脱水・栄養失調のまま放置する。汚れたおむつのまま放置する。

高齢者虐待に関する相談先

高齢者虐待に関する相談先は、お住まいの地区を担当する地域包括支援センター、地域包括ケア推進課です。

消費者被害への対応ーあの手この手で狙われる高齢者の財産ー

近年、高齢者を狙う悪質商法が多様化しています。被害の未然防止・拡大防止のためには、高齢者自身が日頃から注意するとともに家族や地域の見守り・気づきも大切です。被害にあっても、あきらめずに相談しましょう。また、判断能力が低下している場合には、今後の被害防止のために「成年後見制度の活用」も考えましょう。

消費者被害に関する相談先は

長野市消費生活センター(外部サイトへリンク)、最寄の警察署もしくは交番(外部サイトへリンク)、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターです。

成年後見制度などの活用

認知症などにより判断能力が低下した本人に代わって(もしくは本人と一緒に)、生活を支えるためのサービスにつなげたり、各種契約や手続き、金銭の管理(活用と保全)をサポートする制度の活用につなげます。

例えば、こんなときに活用を考えてみましょう。

- 金銭管理がうまくできず、支払いが滞ってしまう。

- 印鑑や通帳を何度も紛失してしまう。

- 介護サービスや施設入所の契約ができない。

- 訪問販売で不要なものを繰り返し購入している。

- 親族や知人に搾取されている心配がある。

- 子どもがないので、将来、認知症などになったときの財産管理が心配。

成年後見制度

- 法定後見制度:すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人(保佐人・補助人)を選び、支援する制度

- 任意後見制度:将来の判断能力の低下に備え、予め任意後見人を決め、支援してほしいことを公正証書で契約しておく制度

成年後見制度に関する相談先

日常生活自立支援事業

簡単な契約が可能な方を対象とし、日常的金銭管理や福祉サービス利用のために支援する制度

日常生活自立支援事業に関する相談先

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています