ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-所蔵資料目録 > 長野市公文書館-パネル展 > 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート1)

更新日:2025年10月29日

ここから本文です。

魅(み)てみよう100年前の長野市(解説シート1)

長野監獄署

現在の刑務所のことを、監獄と昔は呼んでいた。

長野市域には、長野監獄第一署(既決囚を収容)が上水内郡腰村に、長野監獄第二署(未決囚)が同郡三輪村に置かれていた。明治14年(1881)1月、県内の監獄を国から引きついだ県は、同年6月長野監獄第一署を監獄本署、長野監獄第二署を長野監獄署とした。囚人数がふえて両署が手狭となり、施設・設備も不備であることから、監獄本署を新築し長野監獄署を監獄本署に合併する、という県の提案を受けて、明治16年(1883)12月長野県監獄本署を旭町に新築・開所した。

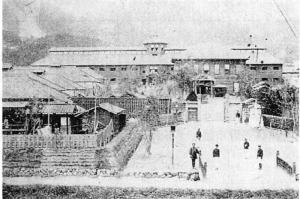

敷地は約6900坪あり、建物の中心の監倉は3階建てで監房部分は165坪となっており、懲役場は監房200坪、工場328坪が併設されていた。このほかに留置場・懲治場などの施設もあった。新築落成の開署式には「近在近郷ノ老若男女ハ節季ノ買物ヲ兼テ来集」し、「左(さ)ナガラ雲霞(うんか)ノ如」きありさまで、数千人を数えたという(『信毎』)。

監獄に収容された人に対しては、作業を課していたが、藁(わら)・麻・竹などを材料にして製品を作らせたり、桶(おけ)・指物(さしもの)などを造らせたりしていた。監獄の外の作業もあり、更級郡篠ノ井駅や小県(ちいさがた)郡上田町へ、鉄道工事のために出張したことが新聞に載っていて、鉄道敷設工事等に囚人が取り組んだことがわかる。

明治36年(1903)3月、政府によって地方官吏の制度が改正された。長野県監獄は廃止となり、国の管轄に移されて、長野監獄と名前を変えた。収容する囚人の定員を定め、それを超えた囚人は収容定員に満たない監獄へ移すようになった。長野監獄は新潟県高田地方も管轄区域に含んでいた。

大正11年(1922)には長野刑務所と改称され、戦後まで長野市の中心部にあった。

戦後間もなくから、長野市中心部に広大な敷地をもつ長野刑務所の移転問題はおこっていた。昭和23年(1948)ころには犯罪者の拘置数がとても増え、施設を補充する必要があった。法務省は、長野刑務所の拘置所もふくめた移転先をさがし、海外引揚者のための寮に利用されていた須坂市の閉鎖軍需工場を候補地として交渉にあたった。施設の所有者である大和産業会社とは話しあいがついたが、周囲の土地の耕作者との折りあいがつかず、話しあいがまとまったのは昭和25年(1950)の暮れであった。昭和35年(1960)4月、現在地須坂市馬場町に移転し、今日に至る。(参考:『長野市誌』)

★正面から見た長野監獄署

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート12)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート11)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート10)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート9)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート8)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート7)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート6)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート5)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート4)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート3)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート2)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート14)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート1)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート13)

こちらのページも読まれています