ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-所蔵資料目録 > 長野市公文書館-パネル展 > 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート7)

更新日:2025年10月29日

ここから本文です。

魅(み)てみよう100年前の長野市(解説シート7)

藤屋駅前支店

藤屋は現在のレストラン・ウェディング「THEFUJIYAGOHONJIN」にあたる。善光寺門前で長い歴史を持つ御本陳藤屋旅館が前身で、もともとは旧北国街道善光寺宿の本陣だった。

善光寺町は門前町、市場町、宿場町という三つの顔を持って栄えていた。全国から善光寺へ参詣する人が集まる場であり、旧北国街道を来た人たちが宿泊する場であり、十二斎市が立って様々なものを売り買いできる場でもあった。善光寺町は善光寺八町・両御門前からなるが、問屋・本陣・脇本陣がおかれたのは大門町で、伝馬役の負担も大門町が中心となっていた。そのため十二斎市の半分六回を大門町が独占していた。宿場には問屋(宿場に到着する公用荷物を備えつけの人馬で継ぎおくる手配を一手にとりしきる役)と本陣(参勤交代の大名や幕府役人などを宿泊させる公認の宿舎)が置かれており、この両者が宿役の中心であった。善光寺宿の問屋・本陣の任免は領主の善光寺によっておこなわれたが、本陣は安永5年(1776)以降藤井(平五郎)家が、問屋役は正保4年(1647)から幕末までの約200年小野家が善兵衛の名で世襲していた。

文政10年(1827)刊行の宿屋・商店などが記載された『諸国道中商人鑑』には、善光寺宿大門町に、本陣のふぢや平五郎、問屋兼検断の小野善兵衛のほか、ふぢや平左衛門・いけだや沖右衛門・ゑどや茂左衛門・つちや弥平・げんきんや孫兵衛・池田屋六右衛門・わたや仁左衛門・しなのや十左衛門・あふぎや金四郎などの名を見ることができる。小野家については「諸士様方御宿仕り候」とあり、一方の藤屋は「きざ橋より四軒目御さんけい右がハ、御本陣と御尋ね下さるべく候」と案内がある。本陣としての藤屋は、加賀藩前田家の参勤交代時の常宿となっていた。他にも伊能忠敬が4回目の信濃測量時、文化11年(1814)4月29日に泊まっている。

明治の新しい時代となり、藤屋も時代に合わせた変革をしていく。明治21年(1888)には開通した直江津線(信越線)の長野駅・吉田駅(北長野駅)前に支店を作った。長野駅前支店は「長野停車場に下れば、右角に三層楼あり」と宣伝され、欧風三階建ての建物だったが、昭和20年(1945)7月からの駅前道路拡幅の折りに、取り壊されている。

明治25年(1892)には、大門町の本店も欧風三層の建築に建て替え、名前も旭山に対するように「對旭館」と変えた。鉄道の時代への対応をしていくことで、有栖川宮、伊藤博文、福沢諭吉、渋沢栄一、高村光雲など著名人や名士が對旭館を利用した。

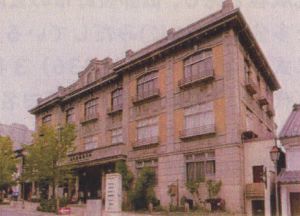

大正時代に行われた中央道路の改修は、長野市が近代都市に変わっていく大きなきっかけとなった。藤屋が面している道路は大正12年(1924)から翌年にかけて、倍の広さに拡幅され、藤屋も翌13年に洋風建築の建物に改築された。善光寺仁王門を再建した宮大工師田庄左衛門による改築は、外観は鉄筋コンクリートにタイルを貼ったアール・デコ調、内部は木造数寄屋造という和と洋をミックスさせた建築であった。この建物は、平成9年(1997)長野市初の国の登録有形文化財(建造物)となり、現存して今も使われている。

長野オリンピック閉幕が転機となり、平成18年(2006)旅館業を休業して、レストラン・ウェディング業に特化した「THEFUJIYAGOHONJIN」に転換した。平成24年(2012)には、善光寺宿の脇本陣だったが前年に廃業した五明館を改装し、パティスリー&カフェ・藤屋別館「平五郎(HEIGORO)」として復活させた。(『長野市誌』より)

★中央通り拡幅時に新築された藤屋旅館

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート12)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート11)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート10)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート9)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート8)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート7)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート6)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート5)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート4)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート3)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート2)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート14)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート1)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート13)

こちらのページも読まれています