ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-所蔵資料目録 > 長野市公文書館-パネル展 > 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート4)

更新日:2025年10月29日

ここから本文です。

魅(み)てみよう100年前の長野市(解説シート4)

長野電鉄権堂駅

長野県内で指折りの豪農であった佐久郡志賀の神津家は、代々九郎兵衛を名乗る「黒壁家」と、その分家である「赤壁家」がある。神津藤平は「赤壁家」神津清三郎の次男として明治4年(1871)12月に生まれた。23歳の時両親の逝去をきっかけに帰郷し、農林畜産業や銀行経営、発電に関わり、長野県の経済発展に尽すことになる。大正3年(1913)佐久鉄道会社(JR小海線)の相談役に就任し、同年には第六十三国立銀行(現八十二銀行)の常務取締役にも就任している。大正9年の河東鉄道株式会社(長野電鉄河東線。現在廃線)設立時には社長に就任、同年から15年4月まで総工費約109万円をかけて長野・須坂間の鉄道を布設した。

大正12年(1923)に吉田町が長野市に合併したときの条件に、須坂―長野間に市街電車敷設という項目があったので、長野市長丸山弁三郎は神津のもとをおとずれて、この鉄道を敷設することを依頼した。11月25日、神津は長野電気鉄道株式会社を設立し、社長に就任し、翌13年から工事を始めた。市では10年間に総額20万円(建設費の一割)の補助を与えた。大正15年6月、権堂―須坂間が開通。これは、路線が鍋屋田小学校敷地にかかったこと、人家過密な市街地を通ること、電鉄の線路が長野駅構内を通ることなどいろいろな事情の結果、権堂止まりになったという経過がある。この年、河東鉄道と長野電気鉄道が合併して長野電鉄株式会社となり、神津藤平が社長になった。昭和3年6月には権堂―長野間が開通し、現在の線路の形になった。

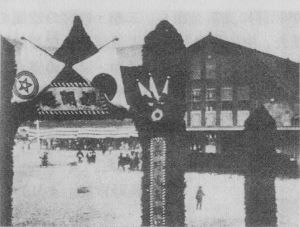

開業当初の権堂駅は、天井高を大きくとったり、屋根裏部屋を多く取ったりするためのマンサード様式が特徴の屋根をした駅舎で、現在の綿半スーパーセンター権堂店の位置にあった。大正14年発行の『大日本職業別明細図之内長野市』では、権堂駅は「ながの」駅の名称で記載されていて、昭和3年に信越線長野停車場へ乗り入れるまでの間は、長野電鉄の最終駅として「ながの」駅と呼ばれていたのかもしれない。

長野電鉄の開通で長野と川東地方(高井地方)との連絡がよくなり、長野市の商圏に川東が入ることで、長野市では権堂駅を中心にした市の東部の発展が急速にすすみ、新築家屋が増えるとともに地価も高騰した。この鉄道の長野駅―本郷駅間の約2キロメートルは昭和56年(1981)に地下鉄となり、その上に片側3車線の長野大通りができた。

(『長野市誌』より)

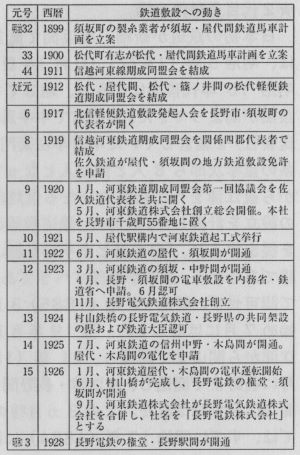

★「長野電鉄80年のあゆみ」より作成

★大正15年、須坂-権堂間開通式の権堂駅(長野駅)

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート12)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート11)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート10)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート9)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート8)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート7)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート6)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート5)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート4)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート3)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート2)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート14)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート1)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート13)

こちらのページも読まれています