ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-所蔵資料目録 > 長野市公文書館-パネル展 > 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート5)

更新日:2025年10月29日

ここから本文です。

魅(み)てみよう100年前の長野市(解説シート5)

2代目長野停車場

日本初の鉄道が新橋〜横浜間で開業したのは、明治5年(1872)10月14日だった。明治10年代後半になると、地方でも鉄道建設熱が高まってきた。長野町で中牛馬会社(運送会社)を経営していた中澤与左衛門は、新潟県の室孝次郎ら8人と発起人となって、上田から直江津をへて新潟にいたる信越鉄道会社の設立を計画した。政府に、鉄道敷設の上申書を提出すると、「日本海と太平洋を結ぶ重要路線であるから、国家が敷設すべきである」として認可せず、明治18年(1885)3月準備を始め7月には着工した。翌19年8月には直江津から関山まで開通し、21年(1888)5月に長野まで開通し、直江津・長野間は3時間30分で結ばれた。この3ヵ月後の8月には、上田までの延長が実現した。上野から高崎までは、すでに明治17年(1884)に開通していた。直江津とほぼ同時に起工した軽井沢からの工事も順調にすすみ、21年12月1日には直江津・軽井沢間148キロメートルが開通した。

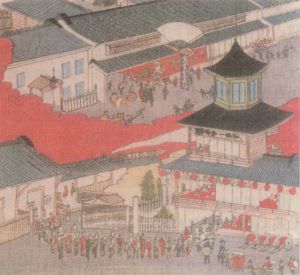

鉄道が直江津から長野まで開通したのは、明治21年(1888)5月1日だった。当日の長野停車場(駅)には、汽車を一目見ようとする人たちが、ぞくぞくと集まった。乗客と荷物を乗せた列車が入ってくると、「イヨー、奇妙だあー」「恐ろしいものじゃー」などという叫び声があがっていたという。

長野駅は善光寺門前町から離れて、旧北国街道沿いの中御所から石堂に通じる源田窪の田園地帯を埋め立てて設けられた。駅舎は木造平屋建てで、間口15メートル、奥行6メートルという小さなもので、そのうち約半分が下等待合室となっていた。この駅舎は乗降客の増加にともなって狭いとの不評をかい、明治25年(1892)に間口4メートルほどの中等待合室が増築された。

長野駅周辺には人家はほとんどなく、わずかながら栗田に点在するのみであった。しかし、駅が開業すると、旅館藤屋をはじめ五明館、やまや旅館が駅前に支店を出し、三階・四階の欧風の建物が造られ、観光客の受け入れ体勢が整えられた。また、中牛馬会社や内国通運会社などの問屋・倉庫などもできたり、魚市場が駅近くの千歳町にできたりして、物資の集中・流通の拠点となっていった。かつての田園地帯だった所に、たちまち末広町ができあがり、中央通りを形づくっていった。停車場から長野市街への道路は、開業時にできたのが第一線路(末広町通り)、つづいて第二線路(石若町)、そして第三線路(千歳町通り)が開通した。

明治35年(1902)5月になると、木造2階建ての2代目駅舎に改築された。

(『長野市誌』より)

★初代長野停車場(左がわの平屋)(「扇屋の引札」より)

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート12)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート11)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート10)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート9)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート8)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート7)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート6)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート5)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート4)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート3)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート2)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート14)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート1)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート13)

こちらのページも読まれています