ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-所蔵資料目録 > 長野市公文書館-パネル展 > 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート9)

更新日:2025年10月29日

ここから本文です。

魅(み)てみよう100年前の長野市(解説シート9)

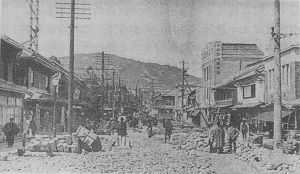

中央通り:改修前(写真:日露戦争兵士凱旋門設置の上後町通り)

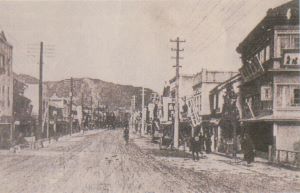

中央通り:改修後(写真:10日間に拡幅された中央道路善光寺を望む)

南石堂町から善光寺仁王門下までの街路は、ほぼ直線の広い道路になっている。これは大正13年(1924)の中央道路工事で拡張した道路である。中央道路とはこの道路工事のときにつけられた名称で、それまではたんに本通りとか町名の通りでよばれていて、のちに中央通りといわれるようになった。

中央通り沿いは善光寺の門前町として、大門町・後町・問御所町・新田町・石堂町・末広町というように、鉄道開通とも結びついて徐々に町が発展してきた。そのため、大門町では五間半(約10メートル)あるものの、後町ではわずか二間半(約4.5メートル)という狭い場所もあり、7ヵ所で屈折・湾曲し、傾斜もまちまちであった。大正時代に入って自動車の交通が増えてくると交通事故が起き、祭りなどで人が集まると身動きもできないようなことがしばしばあった。

大正8年(1919)沿道の有力者が会合を開いて「道路を拡張しなければ、商家だけでなく長野市の発展は望めない」として、牧野元(まきのげん)市長に道路改修の促進を陳情した。市は、大正10年に「中央道路803間(約1450メートル)は8間幅(約14.5メートル)とする」案を作成して、計画書を県に提出、半額補助の申請を10月におこなった。このときの市長は牧野元が死去したため、三田幸司市長にかわっていた。計画書をみた県の竹内内務部長から「市の中央道路は将来、電車を敷設する必要が出てくるであろうから、この際8間計画を10間(約18メートル)計画に改正してはどうか」といわれた。これを受けて長野市は、「将来の電車敷設を考慮して8間幅を10間幅に拡張する、予算は140万円、改修年限は10年度から3年間の予定」と市会で決定した。県の補助については、なんとか県議会の理解を得て、12月県会を通過した。傍聴席にいた多数の市民は議決の瞬間、拍手をして決定を喜んだが、なかには計画に半信半疑で「10間幅の広い道なんかできっこない」という者もいた。市は、ただちに中央道路改修部を置き、中央道路改修委員会(議員5人・市民5人)を組織し、技師に福岡市の道路改修をはじめ各地の土木事業に取り組んだ吉田光を招いた。

大正11年(1922)4月、長野市長は丸山弁三郎になった。翌12年5月の競争入札会で東京府の嶋崎福松が施工業者に決まり、5月17日に起工式を石堂町の起点で行った後、道路による潰れ地・家屋切りとりや移転等の難問題にとりかかった。土地は石堂町起点から大門町終点まですべて同一価格として寄附する形をとり、家屋切りとりのみに差をつけて移転料を支出する方針をとった。中央道路沿いの家屋は、比較的奥行きの深い敷地をもつ家が多かったのが幸いして、新築・移転(引き家)の場合は奥へ下げやすかった。なかには大改修によって宅地を失って狭くなったので、沿道は店だけとし、郊外に生活のための住宅を造る者もあった。商家の人びとは町内で集まり、強制はできないもののできるだけ道幅10間に相応した高さの家を建築すること、火災予防のため60センチメートルの空間をおくこと、建築は塗り屋(大壁造り)または鉄筋コンクリートにするなどを申しあわせた。工事のあいだ、各商店は一部休業するところもあったが、多くは他の場所を選んで借家で商売をしたり、家の切りとられたあとへ露店風の店を出したりして商いをつづけた。

この工事で支障となった大きなものは、まず工事が始まってまもない9月1日の関東大震災によってセメントなどの諸材料の供給が途だえ、他から集めるのに苦労したうえ、諸材料の価格高騰に悩まされたこと、長野郵便局の移転先と電柱の移転条件がまとまらず、逓信省との折衝がぎりぎりまで続いたこと、善光寺御開帳が13年(1924)3月から始まることになっていたので、予定通り行うか1年延期するかもめたうえ、工事中に予定どおり御開帳をおこなったことなどであった。

竣工式は、大正13年12月5日に終点である仁王門前で行われた。式終了後は城山グラウンドで祝賀会を催し、800人の招待者が集まって竣工を祝った。市民は俄物・屋台を出して祝意をあらわし、夜は恵比寿講におとらない煙火を打ちあげた。

なお、中央道路への電車敷設は、善光寺参詣者が停車場から善光寺へ運びさられると、沿道の商家の死活問題になること、一直線になった道路は善光寺境内の延長と考えて公園道路のように美的価値を高めたいことなどの理由から、電車不要論が強まって保留となった。

この中央道路の目的は、石堂町起点から大門町終点までの路線を大体一直線とし、起点から見通すと広々とした路面と連続する商店街の先に終点仁王門が見える情景を作ることだった。また、善光寺と長野駅を同規格の道路で結ぶことは、駅から善光寺までの街の一体感が生まれる事につながった。長野市が近代都市として大きく発展する基盤がこの道路によって作られたと言える。(『長野市誌』より)

★改修中の中央通り(左側:西後町、右側:問御所町)

★10間幅に拡幅された中央道路(長野市往生地浄水場保管)

歴代の長野市長

第3代、牧野元、明治44年6月7日~大正10年1月25日(2期)

第4代、三田幸司、大正10年4月30日~大正10年12月27日

第5代、丸山弁三郎、大正11年4月26日~昭和9年4月25日(3期)

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート12)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート11)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート10)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート9)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート8)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート7)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート6)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート5)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート4)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート3)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート2)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート14)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート1)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート13)

こちらのページも読まれています