ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-所蔵資料目録 > 長野市公文書館-パネル展 > 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート8)

更新日:2025年10月29日

ここから本文です。

魅(み)てみよう100年前の長野市(解説シート8)

扇屋(五明館)駅前支店

扇屋(五明館)は江戸時代から脇本陣を務める旅籠で、町年寄を多数輩出した中沢氏の一族である。中沢氏は上ヶ屋村(芋井)の出身で、二代与左衛門以降六代まで、代々町年寄をつとめ四代は本陣を兼ねた。九代与左衛門は中牛馬会社を設立し、大門町に残るれんが造りの建物は信濃中牛馬会社本店として建てられたものである。五代の弟与三右衛門は、分家して旅籠扇屋(扇屋五明館)を開業し、やがて大門町庄屋となり、つぎの代には問屋も兼ねていた。

扇屋(五明館)の本店は、大門町の藤屋の向かいにあった。明治26年発行の「善光寺土産」に掲載された扇屋の広告によると、「五明館は最近の建築に

なれる四層楼にして、其の眺望に富める、城山館と伯仲の間にあり」と四階建ての最新の建築であると紹介されている。その後、昭和7年(1932)に建て替えられるが、作家池波正太郎をはじめ、多くの人に老舗旅館として愛されてきた。昭和61年(1986)に旅館としては営業を終えて、その後はレストランとして営業を続けていたが、平成23年(2011)に閉店となった。現在の善光寺郵便局は、通りの向かいにあるレンガ造りの旧局舎(旧信濃中牛馬合資会社)から移転してきて、昭和62年から旅館のフロント部分を改築して営業している。局内には、勝海舟が五明館宿泊の際に手がけた直筆の扁額がかかっている。

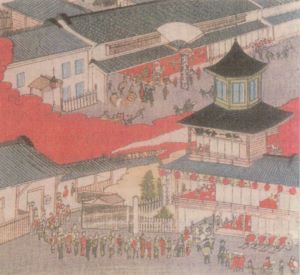

扇屋(五明館)の停車場前への進出は、明治21年の停車場開設の時点から行われていた。停車場前に造られた扇屋の建物は支店、別館(後の紫雲寮)、仕出店(後の食堂店)と分かれていたようである。扇屋の引札(宣伝広告)を見ると、駅前左手に四層欧風の建物があり、看板に「一松楼仕出店」と書かれている。店の内部には座敷があり、食堂(仕出店)として使われている様子がうかがえる。レンガ造りの四階建てで、最上階のドーム型屋根が特徴の西洋館であった。引札の奥(赤い雲の上の部分)も大きな扇の看板がついた扇屋であるが、こちらは宿泊客を中心とした支店であり、実際は駅前右手に続く千歳町にあった。支店の奥には別館があったと伝えられるが、この建物は後に紫雲寮となる。停車場の前に食堂を配置し、長旅でお腹を空かせた旅客を食堂に誘い、扇屋の宣伝をしつつ、旅館である支店へ誘導するという扇屋の作戦だろうか。ちなみに、支店本店間の連絡手段は、当時用いられるようになった電話だった。明治26年7月、扇屋(五明館)が大門町の本店と長野駅前の支店・別館とのあいだに自家発電による電話線をしいて通話したのが長野市での最初であり、扇屋(五明館)の先見性がわかる事例と言える。公衆電話も長野停車場前の利便性を考慮され、扇屋(五明館)仕出店(駅前食堂)の東南角に元善町・鶴賀新地と同時に設置されていて、電話と扇屋(五明館)の深いつながりを感じる。

駅前にあった扇屋(五明館)の建物は現在一つも残っていない。まず食堂(仕出店)が、昭和11年(1936)3代目仏閣型駅舎のための駅前拡張整理として解体された。支店は昭和20年(1945)の駅前道路拡幅で取り壊され、戦後まで残っていた別館(紫雲寮)も昭和57年(1982)に取り壊されている。(『長野市誌』より)

★長野停車場前の扇屋(「扇屋引札)より)

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート12)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート11)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート10)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート9)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート8)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート7)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート6)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート5)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート4)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート3)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート2)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート14)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート1)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート13)

こちらのページも読まれています