ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-所蔵資料目録 > 長野市公文書館-パネル展 > 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート13)

更新日:2025年10月29日

ここから本文です。

魅(み)てみよう100年前の長野市(解説シート13)

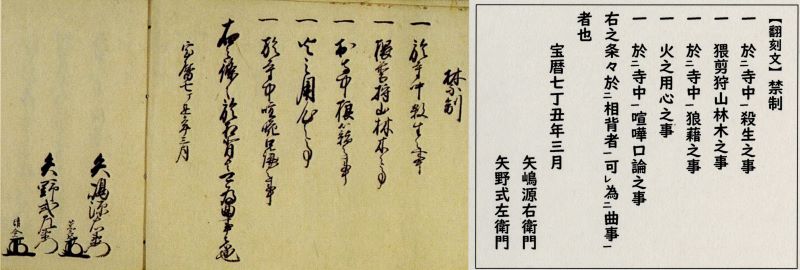

寺院境内での禁止事項が書かれた古文書(江戸時代)

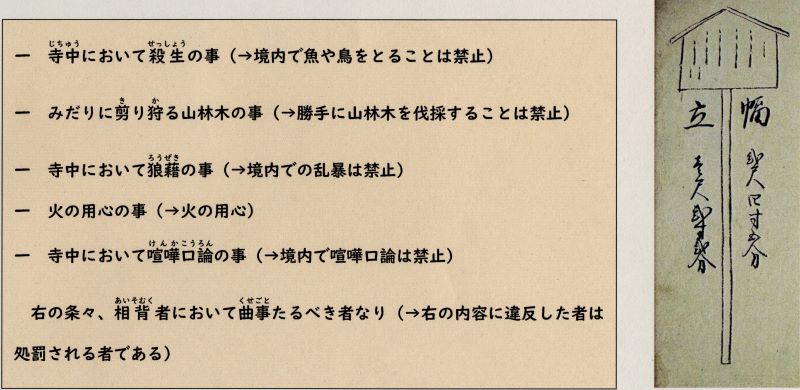

宝暦(ほうれき)7年(1757)4月、松代藩6代藩主真田(さなだ)幸弘(ゆきひろ)(幸豊)の御境廻(おさかいまわ)り(藩主になってはじめての帰国時に行われた領内の見分のこと)が行われた。当時、松代藩領妻科村後町組(長野市西後町)にあった正法寺が藩主の休憩所となった。そこで、境内の治安維持のために藩の許可を得て次の内容の制札(せいさつ)(禁止事項が書かれた木札)を掲げたことがこの文書(もんじょ)に記されている。また、正法寺が立てた制札の大きさは立(縦)一尺二寸二分(約36cm)・幅二尺四寸五分(約72cm)であったことも、同じ文書に記された下の図からわかる。

制札の読み下し文(→口語訳)は以下の通りである。

禁制の最後に松代藩士の矢島源左衛門と矢野式左衛門の名で禁制に違反した者は罰する(曲事(くせごと))と記している。

他の箇所には、藩の力を借りなければ境内の治安維持ができないほど、参拝者の行為に困っていた正法寺の苦悩も記されている。こうした寺の苦悩を示す記述から、多くの参拝者が訪れた善光寺の門前ならびに北国街道沿いの賑わいぶりが想像できる。

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート12)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート11)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート10)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート9)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート8)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート7)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート6)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート5)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート4)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート3)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート2)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート14)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート1)

- 魅(み)てみよう!!100年前の長野市(解説シート13)

こちらのページも読まれています