ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-所蔵資料目録 > 新しい時代の幕開け(解説シート2)

更新日:2025年10月24日

ここから本文です。

新しい時代の幕開け(解説シート2)

『木崎湖』(平村観光協会)【信毎ペンの庫:資料番号10・2・17】

大正7年(1917)、平村は夏期大学講師の別荘(学者村)用地として木崎湖西岸の原野を格安で売却している。『信濃木崎夏期大学物語』(北安曇教育会編)によれば、「学者村の場所は平村南平で『緩(かん)斜(しゃ)せる丘上』の地を選び、そこに『同型の別荘9戸(平屋建外観洋式)』が建てられた。建物は、当時としては一風変わったもので、「屋根が低く、壁が真っ白で緑の木に囲まれていた。」と記している。木崎湖周辺は古くから夏の避暑地として利用されていたようである。

夏の時期だけ大糸南線には仮停車場「木崎湖駅」が開設されたことがポスターからわかる。これは木崎湖の観光に力を入れる地元(平村)と旅客数増加をねらった国鉄との協力によるものと思われる。

大糸線の歴史は、大正5年(1916)松本・信濃大町間(35,1km)信濃鉄道による開業に始まる。昭和10年(1935)、国鉄により新潟県側に糸魚川・小滝間が開業し、大糸北線と称する。昭和12年には、松本・中土間を大糸南線と称する。したがって、昭和26年制作のポスターに「大糸南線」と書かれている点がうなずける。

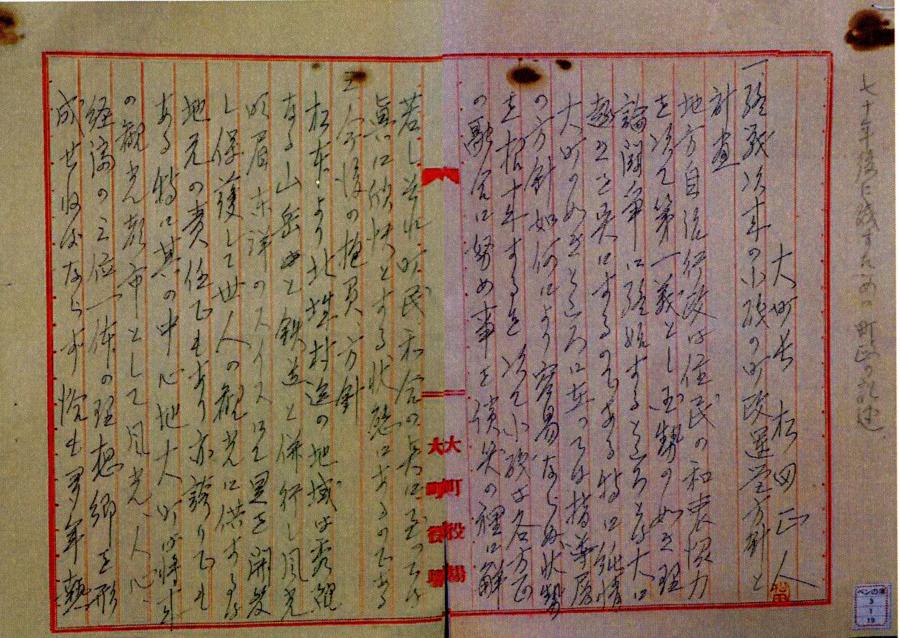

昭和26年、大町町長(松田正人)は信毎ペンの庫に「70年後に残すための町政の記述」と題したメッセージ(長野市公文書館収蔵)を寄せている。そこには「今後の抱負、方針」として「松本より北城村(現白馬村)迄の地域は、秀麗なる山岳と鉄道と併行し風光(ふうこう)明媚(めいび)東洋のスイスにて、是(これ)を開発し保護して世人の観光に供するは、地元の責任でもあり亦(また)誇りでもある。特に其(そ)の中心地大町は将来の観光都市として、風光、人心、経済の三位一体の理想郷を形成せねばならず、多年熱望の大糸線全通を目前に特段の努力を要するものであり(後略)」と記されている(句読点加筆)。熱望する大糸線の全通は、その後の昭和32年(1957)のことである。これにより沿線の観光開発は大きく促進されていく。(『大町市史』第5巻参照)

古文書224-3-2

戸隠牧場(絵葉書)

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

- 新しい時代の幕開け(解説シート13)

- 新しい時代の幕開け(解説シート12)

- 新しい時代の幕開け(解説シート11)

- 新しい時代の幕開け(解説シート10)

- 新しい時代の幕開け(解説シート9)

- 新しい時代の幕開け(解説シート8)

- 新しい時代の幕開け(解説シート7)

- 新しい時代の幕開け(解説シート6)

- 新しい時代の幕開け(解説シート5)

- 新しい時代の幕開け(解説シート4)

- 新しい時代の幕開け(解説シート3)

- 新しい時代の幕開け(解説シート2)

- 新しい時代の幕開け(解説シート1)

- 長野市公文書館-パネル展

- 長野市公文書館-R7パネル展

- 長野市公文書館-パネル展

- 長野市公文書館-「信毎ペンの庫(くら)」目録

- 長野市公文書館-複製資料目録

- 長野市公文書館-市役所文書目録

- 長野市公文書館-電子文書目録

- 長野市公文書館-旧役場文書目録

- 長野市公文書館-古文書目録

- 長野市公文書館-複製資料目録

- 長野市公文書館-行政刊行物目録

- 長野市公文書館-図書目録

- 長野市公文書館-地図・絵図目録

- 長野市公文書館-航空写真

- 長野市公文書館-ブックレット

こちらのページも読まれています