ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-所蔵資料目録 > 新しい時代の幕開け(解説シート4)

更新日:2025年10月24日

ここから本文です。

新しい時代の幕開け(解説シート4)

『天龍舟下り』(国鉄長野地方営業事務所・飯田観光連盟)【信毎ペンの庫:資料番号10・2・8】

天竜川の船下りは、江戸時代から続く天竜川での物資輸送を継承し、大正6年(1917)に遊覧専門の船下りが開始された。その歴史はおよそ100年を有する。

この間、観光用の船下りの知名度は天竜峡の知名度とかかわり発展する。天竜峡の知名度の広がりについて、書籍『天竜川 母なる川―その悠久の歴史と文化―』(郷土出版社、2001年)は、「天竜峡が景勝地として広くしられるようになったのは、明治41年(1908)の日本新聞による日本避暑地投票での3位入選したのに始まり、新日本八景渓谷の部で2位、昭和9年(1934)国の名勝に指定(同44年天竜奥三河国定公園指定)され、さらに文人たちにより広く紹介されたことによる」と紹介している。

昭和41年(1966)新たに天竜ライン遊舟有限会社(天竜ライン下り)が創業する。その結果、現在は上流側の「天竜川和船下り」(弁天港~時又港)と下流側の「天竜ライン下り」(天竜峡温泉港~唐笠港)とが運行されている。それぞれの乗船港は、弁天港(飯田市松尾)と天竜峡温泉港(飯田市龍江)の2港である。天竜川和船下りの方のお話によると、かつては市田港(現高森町)から天竜峡港(現天竜峡温泉港)までのコースが主流で、途中の弁天港と時又港(現飯田市時又)でも乗り降りができたとのことである。おそらくポスターに掲載された4港も同じように利用されていたものと思われる。

なお、大糸南線に関しては「木崎湖」のQRコード解説をご覧ください。

古文書37-I-M-34

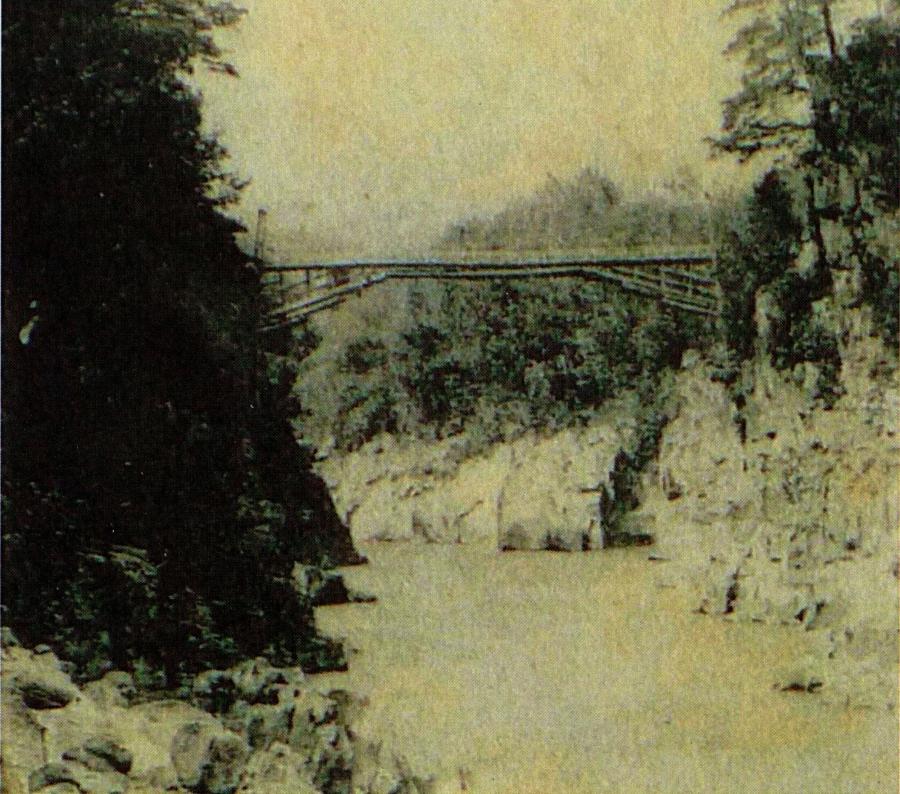

信濃八景 天龍峡の清流

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

- 新しい時代の幕開け(解説シート13)

- 新しい時代の幕開け(解説シート12)

- 新しい時代の幕開け(解説シート11)

- 新しい時代の幕開け(解説シート10)

- 新しい時代の幕開け(解説シート9)

- 新しい時代の幕開け(解説シート8)

- 新しい時代の幕開け(解説シート7)

- 新しい時代の幕開け(解説シート6)

- 新しい時代の幕開け(解説シート5)

- 新しい時代の幕開け(解説シート4)

- 新しい時代の幕開け(解説シート3)

- 新しい時代の幕開け(解説シート2)

- 新しい時代の幕開け(解説シート1)

- 長野市公文書館-パネル展

- 長野市公文書館-R7パネル展

- 長野市公文書館-パネル展

- 長野市公文書館-「信毎ペンの庫(くら)」目録

- 長野市公文書館-複製資料目録

- 長野市公文書館-市役所文書目録

- 長野市公文書館-電子文書目録

- 長野市公文書館-旧役場文書目録

- 長野市公文書館-古文書目録

- 長野市公文書館-複製資料目録

- 長野市公文書館-行政刊行物目録

- 長野市公文書館-図書目録

- 長野市公文書館-地図・絵図目録

- 長野市公文書館-航空写真

- 長野市公文書館-ブックレット

こちらのページも読まれています