ホーム > 子育て・教育 > 社会教育・生涯学習 > 公民館・交流センター > 公民館・交流センター情報 > 大豆島公民館 > 令和6年度大豆島公民館開催講座の様子

更新日:2025年3月3日

ここから本文です。

令和6年度大豆島公民館開催講座の様子

大豆島公民館で行われた企画講座の様子をお伝えいたします。

目次

- 「松代焼き体験」令和7年2月26日(水曜日)午後1時30分から3時30分まで

- 「ポールでストレッチ健康体操」令和7年2月7日(金曜日)午前9時30分から11時30分まで

- 「ちょっと大きな絵手紙体験」令和7年1月29日(水曜日)午後1時30分から3時30分まで

- 「クリスマスコンサート」令和6年12月21日(土曜日)午後2時開演

- 「消しゴムはんこ。で年賀状」2回講座、令和6年11月29日(金曜日)と12月4日(金曜日)いずれも午後1時30分から4時まで

- 「クラフトバンドで作る!サマーバッグ」2回講座、令和6年7月31日(水曜日)と8月7日(水曜日)いずれも午後1時から4時まで

- 「シニアでも踊れるディスコダンス」令和6年6月26日(水曜日)午後1時30分から3時まで

「松代焼き体験」

令和7年2月26日(水曜日)午後1時30分から3時30分まで

毎年大好評の講座ですが、今年度も定員を超えての申し込みがあり、嬉しい悲鳴となりました。講師は、松代陶苑の小沢さんにお出でいただき、楽しく解りやすく作り方を説明いただきました。お一人、作りたい物を選び2個まで作っていただけます。お値段も公民館特別価格でやっていただきました。ありがとうございます。

やり方を聞いて手順通りに進めていきます。今回の手法は型おこしという手法で、2個選んだ茶碗、湯飲み、カップ、小鉢のどれかを、素焼きの型に伸ばした粘土をのせて形を整えていくというやり方です。初心者の方も無理なく成形することが出来て手軽に楽しめます。やり方を聞く様子も皆さん、真剣!

見本にお持ちいただいた松代焼きの湯飲みやカップ、茶碗です。この光沢や色味は松代焼きの醍醐味ですが、その時々で微妙に色が変わります。湿度や温度、土の成分、釉薬に混ぜる松代の温泉成分の微妙な違いで、色味が変わってくるようです。

本日使用する道具や材料です。専門の道具も必要ですが、まずは、やる気とセンス、でしょうか!

この講座は、貴重な男性の参加も多い講座で、若い世代の方もご参加いただきました。まずは粘土を手で伸ばして、それぞれに作りたい物の素焼きの型に合わせて形を整えていきます。

形が整ってきたら、飲み口や縁の部分をぬらしたスポンジで整えていきます。型から外して仕上げです。高台をつけて底にサインを入れて、焼き上がっても誰のかが解るようにします。高台もカップの取っ手も個性的に頑張る方や、出来上がりを楽しみに想像しながら作る方、いろいろです。

仕上がった物は、工房に持ち帰っていただき乾燥させて素焼きをし、釉薬をつけて本焼きをして完成となります。その時々での色の違いを楽しんでくださいと、説明がありました。完成は、5月の12日から16日までの間で公民館まで引き取りに来ていただきます。皆さんの力作を楽しみにお待ちくださいね。お疲れ様でした。

「ポールでストレッチ健康体操」

令和7年2月7日(金曜日)午前9時30分から11時30分まで

今日は残念ながら雪降りの朝となっていましたが、寒いこの時期に、身体を気持ち良く伸ばして健康になろうという講座です。ストレッチポールを使って、いろいろな部分に気持ち良く効いて様々な効果が期待できるものだそうです。レンタルのストレッチポールもあるので、お持ちでない方も体験できます。さあ、始めましょう。講師には、他の講座でもお世話になりました西澤まゆみ先生です。明るい雰囲気の先生なので、寒さも吹っ飛びそうですね。

まずは、ふくらはぎを片足乗せて押していきます。また、ポールに寄りかかって脇の下の上の鎖骨の部分を刺激してみます。ここが痛い方は猫背気味らしいです。どちらもコロコロ転がして、良い部分を押してみます。痛気持ち良いが一番良いそうです。無理はしないこと!

今度は、おしりを片方ポールに乗せて押していきます。ここは座骨神経痛予防になるようですよ。

しばらく部分的に押して刺激して、筋肉を柔らかくしていきます。ポールも様々な大きさがあって、自分のあったものを使うのが良いそうです。上に乗って両手を広げてみて、床に肘が付けば良いそうです。

骨格を戻す運動をしていきます。床に仰向けに寝て、手のひらを上に向ける。その時に腰の隙間に指1本が入るのが良いそうで、全然隙間がないのは猫背、手首まで入ってしまうのは、反り腰だそうです。その骨格を正常な位置に戻すことをしていくとのこと。

まずは、首を左右に動かして首の力を緩めることから始めます。音楽を聴きながら少し暗闇にして頭を空っぽにしてゆったり伸ばします。股関節回りをほぐしたり、手を挙げて肩甲骨を下げたり上げたり。また、手をゆらゆら揺らし力を抜いて。自分の体重がポールにめり込んでいくイメージです。

最後に、ストレッチポールを使ってストレッチをしていきます。

ストレッチポールに乗るのは15分以内だそうです。水分を取ってまた乗れば良いそうですが、あっという間の2時間でした。会場がエアコンの調子が悪く、受講者の皆さんにはご不便をおかけしました。申し訳ございませんでした。「また、家で続けてやってみたい」「持っていても使い方が解らなかったので良かった」など大変好評でした。雪降りの中、お疲れさまでした。

「ちょっと大きな絵手紙体験」

令和7年1月29日(水曜日)午後1時30分から3時30分まで

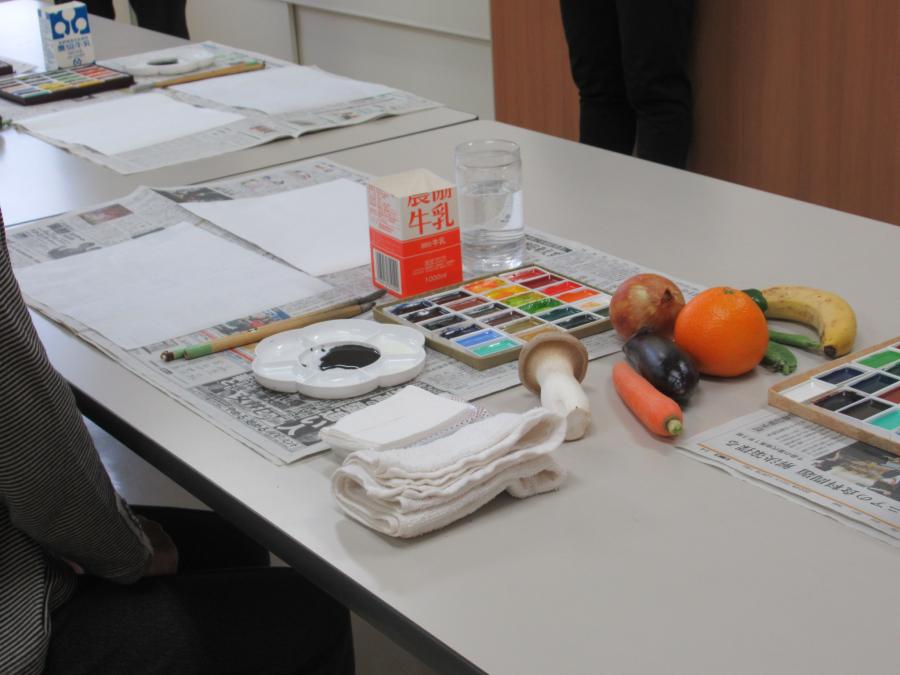

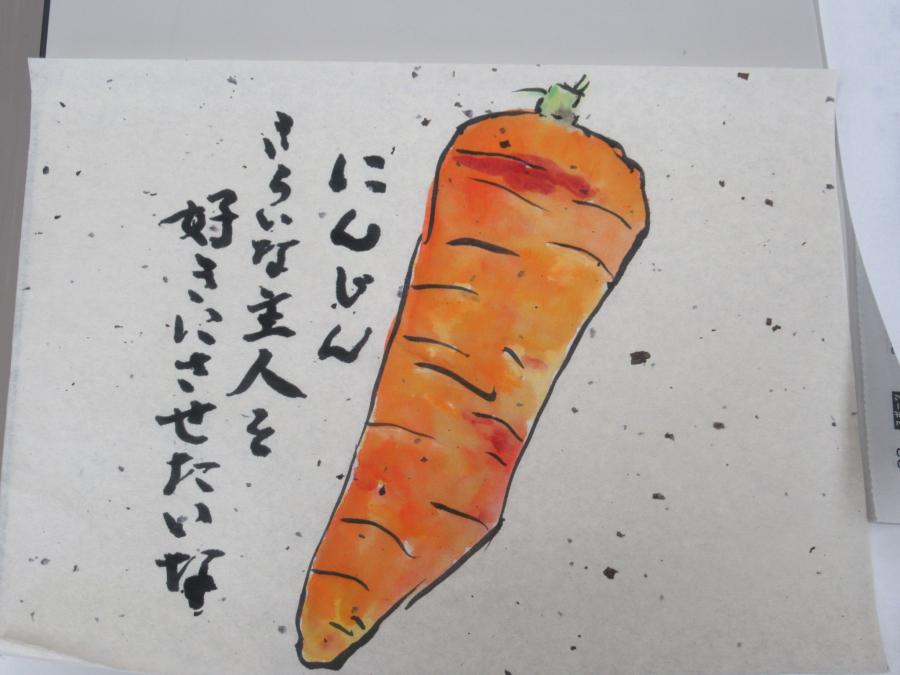

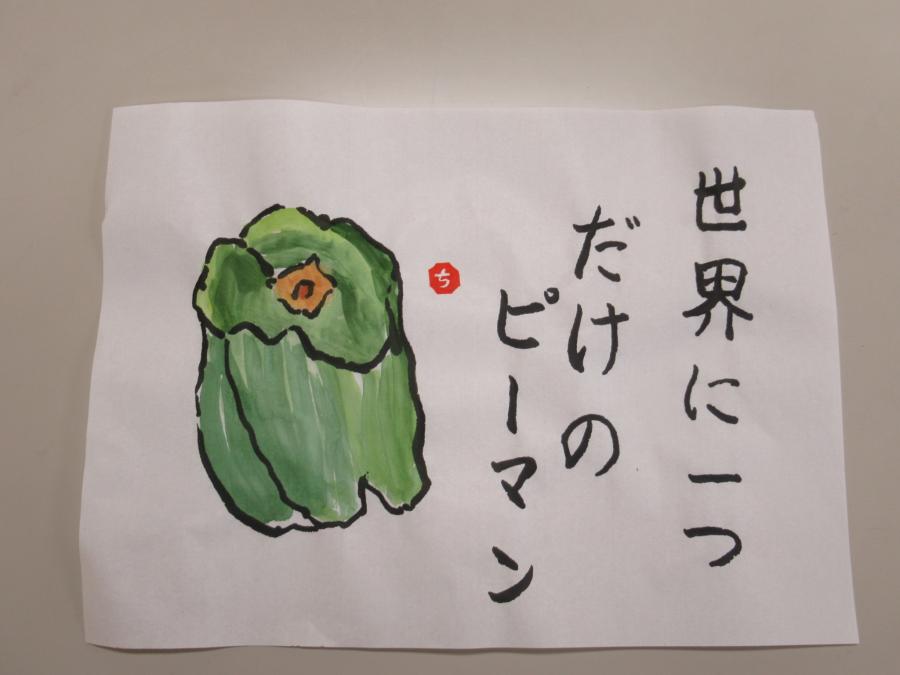

毎年、アートギャラリー大豆島で「大きな絵手紙展」をされていて、地域の皆さんから好評をいただいています畔上美智子さんが講師の絵手紙体験講座です。葉書サイズではなく、半紙に描く絵手紙は、迫力が違います。早速、その様子からご紹介しましょう。まずは講師の先生が描いた見本の作品です。

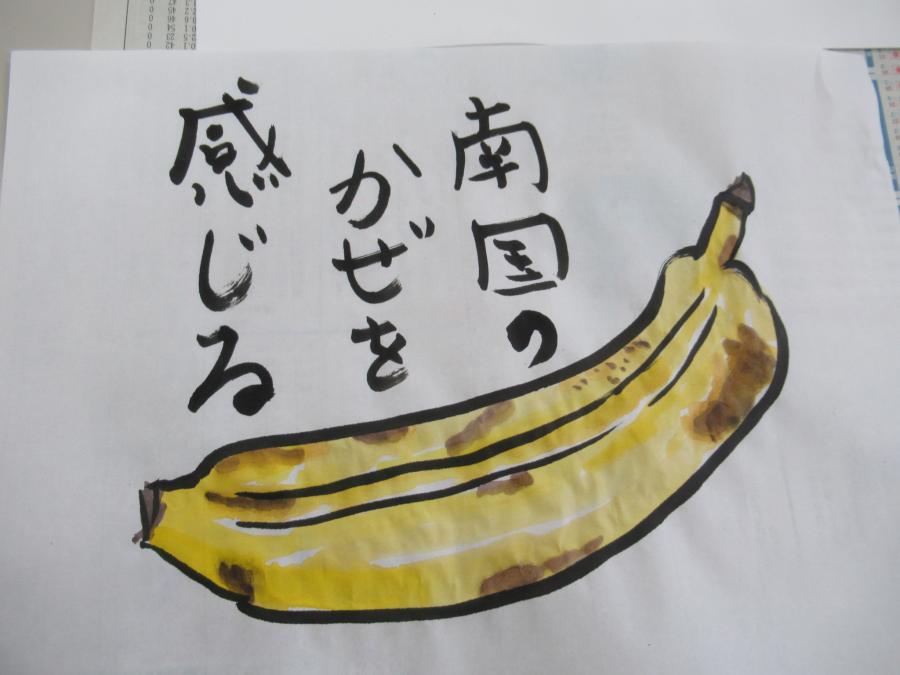

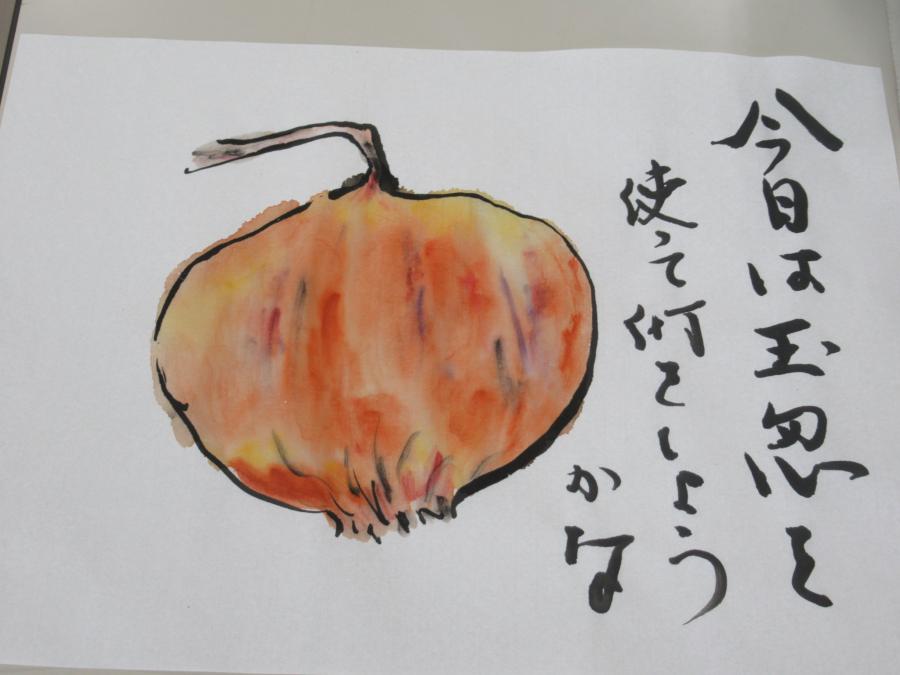

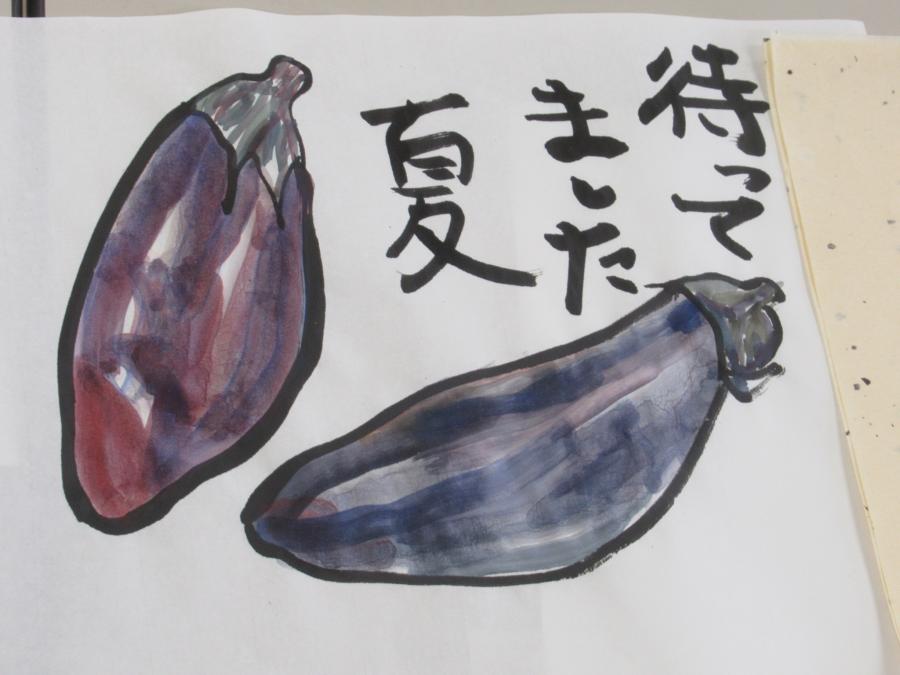

こんな味のある絵手紙が完成するように、皆さん頑張って!

白い半紙に練習をしてみます。筆で墨汁を付けて、まずは形の輪郭を描いていくとのこと。その後に色を入れていき、文字を入れて完成となるそうです。描く題材は何でも良いそうですが、美味しそうな野菜をいろいろお持ちいただきました。描き方のコツは、輪郭の線を細く描いて、その中を色つけしていくそうで、大きく描くのが一番のコツ、とのことです。絵の具は、顔彩を使います。

練習から本格的に味のある作品が出来上がっていきました。言葉も、先生もびっくりの素晴らしい個性的な文言が多くて、驚きです。素晴らしい!

お花を持参して描いて居た方もいましたよ。

皆さん、真剣です。素晴らしい作品の数々、ご覧ください。和紙にも描いて作品となりました。

落款を先生がお持ちになって、押していただくと、また味が出ます。終了後に、皆さんの作品をボードに貼って鑑賞しました。

皆さん「あっという間に時間が経ってしまいました」と、真剣に頑張った様子が見られました。どの作品も世界に一つだけのもの。また、今後も絵手紙を楽しむきっかけとなっていれば嬉しいです。お疲れ様でした。

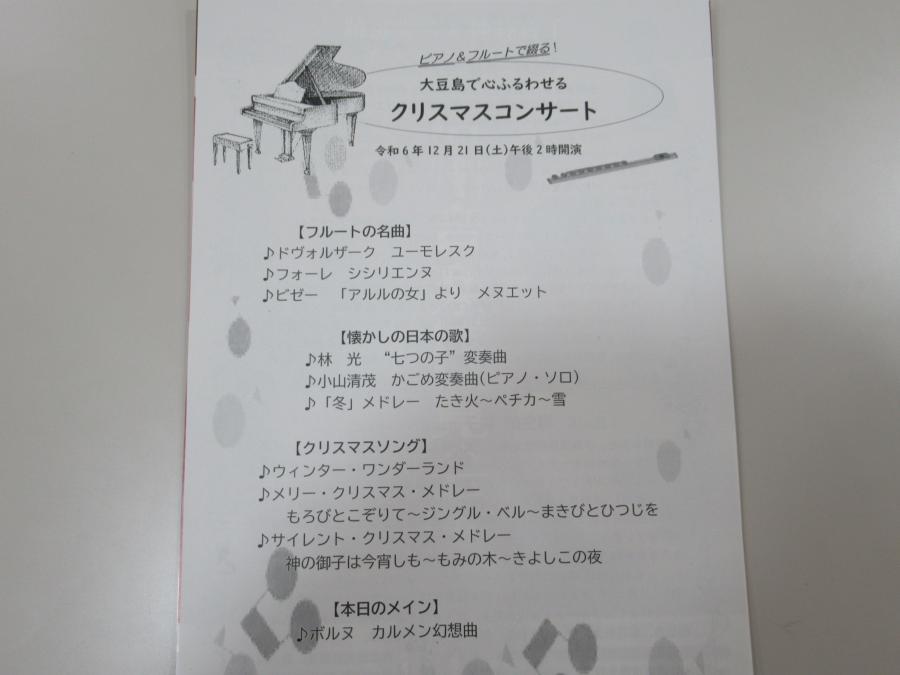

「クリスマスコンサート」

令和6年12月21日(土曜日)午後1時30分開場、午後2時開演

地元大豆島地区在住のピアニスト神林杏子さんと、様々な演奏者とのコラボで開催しているコンサートですが、今年はフルーティストの羽生田聖子さんとのコラボが実現いたしました。クリスマスの時期での開催は2年ぶり。楽しみにしている方も多く、おかげさまでたくさんの方の申し込みがありました。プログラムはクリスマスメドレーを含む10曲で、知っている曲ありクラシックありの豊かな構成となっています。まずはその様子から。

楽器フルートの説明もあり、生の演奏だけではないお話しもお聞きできました。フルートは3つの管に分かれてコンパクトに収納できる楽器だそうです。知ってましたか?私は長いまま収納する物だと思ってましたが!

二人の演奏も独奏も、聴き応えのあるものばかり。会場は、響き渡るピアノの音色と澄んだフルートの音色で満たされます。なんと心地良いこと。

クリスマスメドレーでは、お二人が可愛いケープを羽織り雰囲気を盛り上げました。クリスマスの雰囲気も出て、クラシックに奏でるクリスマスの曲目が、いつもの音楽と違って聞こえ、生の演奏の良さも味わうことが出来ました。

あっという間に時間が過ぎて、アンコールは中島みゆきの「糸」を演奏されて終了となりました。アンケートでもとても好評をいただいて、「また聴きたい」「とても良かった」「楽しめました」などのお声をいただいています。「来年度も是非開催してほしい」のご意見も多いので、またお楽しみにしてください。

皆さんにも素敵なクリスマスとなりますように。メリークリスマス!

「消しゴムはんこ。で年賀状」

令和6年11月29日(金曜日)12月4日(金曜日)いずれも午後1時30分から4時まで

すっかり年賀状の季節となりました。なかなか年賀状を送らないという方も増えていますが、心を込めた手作りの年賀状で気持ちを伝えるのも素敵ですよね。簡単なイラストや文字を彫ってはんこにします。2回講座で年賀状になるよう仕上げていきます。頑張って参りましょう。講師は、大豆島公民館職員の松野が務めます。

まずは、年賀状の構成から考えてみましょう。それに従ってイラストを写して彫っていきます。やり方や彫り方もいろいろですので、説明してコツを教えて、さあトライしましょう。

まずはイラストや好きな文字などをトレーシングペーパーに写していきます。それを消しゴムに当ててこするとそのまま反転されて写されます。その線に沿って消しゴムを彫っていけば良いというわけですが、なかなか慣れないと大変です。でもコツを覚えてしまえば、細かな難しいイラストは除いて、だいたい彫れるんですよ。だから、大丈夫です。

彫刻刀やデザインカッターを駆使して、彫っていきます。細かなところは浅く、広いところは深くという感じです。

2回目は、皆さんの彫ってあるはんこや、新たに落款や文字などを彫った物を組み合わせて、いろいろなバージョンに年賀状として仕上げてみましょう。押し方や色使いで違ってきます。彫れたはんこは、試し押しをして彫り足りないところや修正するところを直していきます。そうして仕上がったはんこを、様々な色で押していきます。また、背景も付けることで華やかに仕上がりますね。いろいろな手法も取り入れ、まずはやってみましょうか。

さあ、皆さんの力作をご覧ください。来年の干支は蛇、巳年ですので、いろいろな蛇のイラストや巳の文字のはんこも!

終了後は、こんな風に窓口前に飾らせていただきました。世界に1枚だけのオリジナルな年賀状が出来上がりました。

皆さん、お疲れ様でした。良いお年を迎えられますように!

「クラフトバンドで作る!サマーバッグ」2回講座

令和6年7月31日(水曜日)と8月7日(水曜日)いずれも午後1時から4時まで

今年度は定員を大幅に超えての申し込みとなり、申し込み当日にほとんど、定員に達してしまいました。せっかくご応募いただいたのにお断りとなってしまった方も多くて、本当に申し訳ございませんでした。今回は、夏に使えるようなお洒落なサマーバッグをクラフトバンドで2回の講座で作るというものです。ちょっと初めの方にはハードルが高い作品の内容ですが、頑張って仕上げていきましょうね。講師は、昨年度まで公民館職員だった小林節子さんと、現公民館職員とでさせていただきました。2回でひとつのバッグを仕上げていきます。その様子から。

まずは底から編んでいきます。レシピ通りに測って切る作業から始めます。底を綺麗に作ると仕上がりが綺麗なんですよ。ほとんどが初めての方と言うことで、ちょっとびっくり。まあ、がんばりましょう。

決まった長さで切って裂いたりしながら、隙間無く並べて編み進めます。籐のかご作りの編み方と一緒な部分が多いですが、クラフトバンドは、紙素材なので木工用ボンドでとめていきます。コツがわかると決まった行程ですが、初めての方も多く、「難しいわ」と声が漏れました。でも大丈夫ですよ。ひとつひとつの事をきちんとやっていけば、出来上がっていきますから。底を綺麗に仕上げて立ち上げたところ。さあ、これから側面を編みましょう。

側面の編み方は、平編みの8本取りと3本取りとで、2段ずつ編み進めます。交互に裏表がなる編み方なら花丸です。12段編むところまでは宿題とします。途中から持ち手作りも。1本はここでやってもう1本は宿題です。宿題がいっぱいですが、そのくらいにしていかないと2回では作り上げられず、仕上がりません。

宿題を理解してやっていただけるかを心配しましたが、なんの、ご心配無用でした。第2回目の8月7日には、全員がしっかり編み上げて、持ち手も仕上げてお持ちになりました。ホッと一安心です。

宿題の続きは、3本取りの2本のひもで追いかけ編みをします。その後、返し編みの手法で曲線に編むことが出来ます。難しいようで、単純な繰り返しなので、いったん覚えてしまえばスイスイと編むことが出来ます。

最後は、持ち手を取り付けて縁の部分を3本縄編みで2週編んで完成です。皆さんの素敵なバッグ、ご披露しましょう。

同じレシピで作っても個人の個性が出るので、多少の違いが出ます。私だけのオリジナルバッグです。「頑張った甲斐がありました」「また違う物も作ってみたい」という声が聞かれ、材料を自分で購入するにはどうしたら良いか等の質問もあって、とても意欲的な姿も多く、手作りの良さや楽しさが伝わっていけば良いと思います。宿題もあり大変でしたが、達成感に満ちた素敵な顔でお帰りになられて、嬉しい限りです。皆さん、お疲れ様でした。

「シニアでも踊れるディスコダンス」

令和6年6月26日(水曜日)午後1時30分から3時まで

何年か前に大好評で開催しましたディスコダンスの講座です。久しぶりの開催に待ちに待っていたという方も多く、講師には大人気講師のhideさんをお願いいたしました。懐かしい80年代から90年代のディスコ音楽にのせて身体を動かす気持ちよさを楽しんでいただけたらと思います。その様子から。

まずは雰囲気作りにミラーボールを4つ、床に置いていただきました。真っ暗であればとても雰囲気良く光るんですが。明るいのでちょっと残念かな。すみません。

ステージでhideさんが行う事を真似して動くというのが基本です。シニアでも踊れる、ということなので、簡単なステップや動きが多く、無理なく楽しく動ける内容です。準備体操も含めながらまずは1曲目「September」から。懐かしい曲に思わず身体が動いちゃう。

曲は懐かしの「恋のナイトフィーバー」「1、2、3」「PrivateEyes」などなど、ノリノリです。いろいろな動きで、簡単だけど結構動くというのが良い感じです。

休憩を入れながらではありますが、ちょっと息が上がってきたので、椅子に座って休みながらも踊るということで、無理なくやっていきます。曲は、「ジンギスカン」や「SkyHigh」など、よく知っている曲ばかり。

きれいに揃うと一体感と、踊っているという実感が沸いてきます。本当に楽しいです。

輪になって踊ったりもしました。

最後はストレッチも兼ねたアバの曲「ダンシングクィーン」です。筋を伸ばしたり縮めたりを含めて踊りました。何だかあっという間の1時間半でした。気持ち良い汗をかき、気分もスッキリ、ストレス発散して明るい笑顔があふれました。皆さんお疲れ様でした。

で終わるはずでしたが、びっくり。急ではありましたが、「ぜひこれからも続けたい。サークル化をお願いしたい」という声が多数あり、先生も「不定期でも良ければ」ということで急きょ、講師をお引き受けいただけたので、早速、サークルを作って活動を続ける事となりました。サークル名は、大豆島にちなみ、「ビーンズ」です。8月から不定期ではありますが、2ヶ月に1回lくらいですが、活動していくこととなりました。どなたでも参加可能です。興味のある方は、公民館までご連絡を!

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

- 大豆島公民館事業「大豆島に!長野県警察音楽隊がやってくる!」が行われました

- 大豆島原産名菊「巴の錦」苗頒布会を行います

- 令和7年度大豆島原産名菊「巴の錦」関連事業の様子

- 館報研修会を開催しました

- 令和7年度大豆島公民館開催講座の様子

- 令和7年度大豆島公民館フレイル予防講座『大豆島甚句体操と「脳と身体」の若返り教室』の様子

- 令和6年度大豆島公民館「作品展」の様子

- 娯楽大会を開催しました!

- しめ縄づくり講習会を開催しました!

- 家族で!仲間で!ふれあいウォークラリーが開催されました

- 令和6年度館外研修防犯・防災講座「みんなが安心・安全な社会を築くために考えてみよう!」が開催されました

- 令和7年度大豆島地区二十歳を祝う集いを開催します!

- 令和6年度第2回大豆島公民館運営審議会会議録の掲載

- 令和6年度大豆島原産名菊「巴の錦」関連事業の様子

- 令和6年度大豆島公民館フレイル予防講座『大豆島甚句体操と「脳と身体」の若返り教室』の様子

- 南部図書館分室に職員おすすめ本コーナー開設のお知らせ

- 講座情報

- 令和6年度大豆島公民館開催講座の様子

- 大豆島公民館ご利用にあたって

- 大豆島公民館子育て支援講座

こちらのページも読まれています