ホーム > 子育て・教育 > 社会教育・生涯学習 > 公民館・交流センター > 公民館・交流センター情報 > 大豆島公民館 > 令和6年度大豆島公民館フレイル予防講座『大豆島甚句体操と「脳と身体」の若返り教室』の様子

更新日:2025年3月11日

ここから本文です。

令和6年度大豆島公民館フレイル予防講座『大豆島甚句体操と「脳と身体」の若返り教室』の様子

ご当地体操の「大豆島甚句体操」を広めるためと元気で過ごすためのフレイル予防として、また、地域の方々のふれあいの場とするために、毎月1回年間12回、大豆島甚句体操を準備体操として行い、様々なメイン活動を通してフレイル予防と交流をして楽しんでいただく講座です。その様子をお知らせいたします。

目次

- 第12回「転倒防止の筋トレ体操」令和7年3月11日(火曜日)

- 第11回「楽しいサイエンスショー」令和7年2月4日(火曜日)

- 第10回「ニチレクボールで遊ぶ」令和7年1月14日(火曜日)

- 第9回「睡眠と健康の知恵袋」令和6年12月10日(火曜日)

- 第8回「ゲームde脳トレ」令和6年11月12日(火曜日)

- 第7回「いつまでも安心して暮らすために」令和6年10月8日(火曜日)

- 第6回「簡単、椅子体操」令和6年9月10日(火曜日)

- 第5回「大人の音遊び!リトミック」令和6年8月6日(火曜日)

- 第4回「折る!飾る!大人の紙遊び」令和6年7月9日(火曜日)

- 第3回「Let,sフォークダンス」令和6年6月11日(火曜日)

- 第2回「電話でお金詐欺対応講座」令和6年5月14日(火曜日)

- 第1回「観劇!感激!」令和6年4月9日(火曜日)

第12回「転倒防止の筋トレ体操」

令和7年3月11日(火曜日)午前10時から11時30分まで

早いもので、今年度の最終回がやって参りました。今回も大豆島甚句体操から始まりました。結構、揃って動けるようになりましたよ。パチパチパチ!

本日のメインテーマは、「転倒防止の筋トレ体操」です。ついでに脳トレもしちゃおうって事で、講師には、地元にお住まいの健康運動指導士の清水由香さんにお願いいたしました。

まずは椅子に座り軽い運動と他の刺激を加えた脳トレの運動から。12345とと数えながら足を前に出したり戻したりと、膝を上に上げる下げるをひとつの動きとして繰り返していきます。慣れたところで途中、5の時に手を1回叩くを入れていきます。足の動きと手を叩くことと口で数を数えることとの3つの動作が一緒になると、簡単そうに見えてちょっと難しい、となります。みんなで一緒にやっていくことで、単純な事も楽しい脳トレのひとつになっていくのでしょうね。

そして、「どっこいしょ」と言って立つことも多いかと思いますが、それって大事なことで、立ってから「どっこいしょ」立つ前に「どっこいしょ」と言うより、言いながら立つ方が力が入るということを、実証してみました。また、人は立つ時に前屈みになって立つ事の実証には、2人一組になって立つ人の肩を前に行かないように押さえるだけで立てないものということも、実際にやってみて解ったことでした。

次に、つま先立ちでかかとを上げる運動です。お尻に力を入れて、というのが大事と先生から。お腹の筋力も下がってきているので、このような運動を続けてやってみてくださいね、とアドバイスがありました。それにプラスして手を横にして足を横に出す運動をやっていきます。運動と頭を使うこととを一緒にやることが一番の脳トレだそうです。慣れたところで、「もしもしカメよカメさんよ」の「うさぎとかめ」の歌を歌いながらも追加になりました。さあ大変!

今度は、4人から5人くらいのグループを作り、運動していきます。順番に数を数えながら違う動作をしてみます。座ったままで足は足踏みをして、口では数を交代で数えていく。順番に数を数えるだけですが、意外に混乱してきます。最後には、手を上げるも加わって、もう大混乱です。筋肉を付けながら脳トレもしていく良い運動です。皆さん頑張りましょう。

頭も身体も使ってしっかりと運動した後は、本年度の修了式です。皆さんの感想などをお聞きしながら、今年度の皆勤賞の方の発表です。あいにく館長が留守のため、皆さんで盛り上げてくれました。今年度は、今までで一番多くの皆勤賞の方がいて、びっくりでした。よく頑張りました!

「来年度も参加したい、また申し込みたい」と希望が多くありました。新しい方々の受付も合わせて、また頑張っていきましょう。皆さんお疲れ様でした。

第11回「楽しいサイエンスショー」

令和7年2月4日(火曜日)午前10時から11時30分まで

まずは、毎度お馴染みの大豆島甚句体操から始めましょう。

本日のメインテーマは、楽しいサイエンスショーです。楽しく解りやすく実験や体験、観たり聞いたりと、どなたにも楽しめる内容です。講師には、柳原交流センター職員の北沢涼子さんと、その旦那さんもお手伝いでお出でいただきました。

冬ならではの静電気のことを中心に、目の錯覚やちょっとした不思議な事を含めて、1時間半、楽しんでいきます。まずは、色の不思議から。この2本の横に入った色紙は何色に見えますか?というものです。上の紙はオレンジ色、下の紙は赤に見えますよね?

縦に並んだ線のような紙の色によって違って見える紙の色ですが、実は!2枚とも同じ赤なんですよ。

ムンカー錯視というものです。前にある縦の用紙の色が違うので、違う色に見えてしますということです。

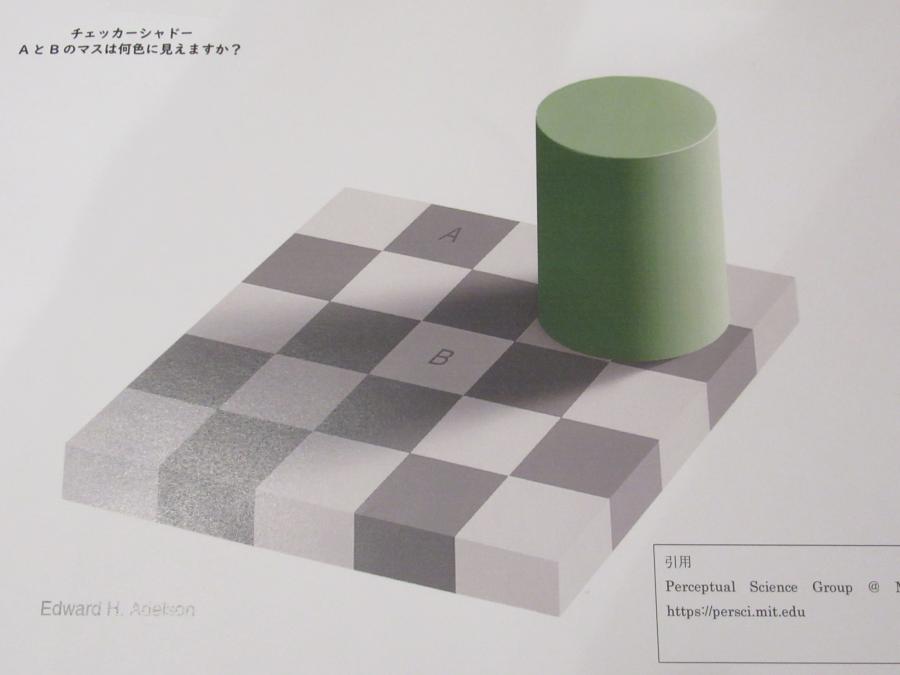

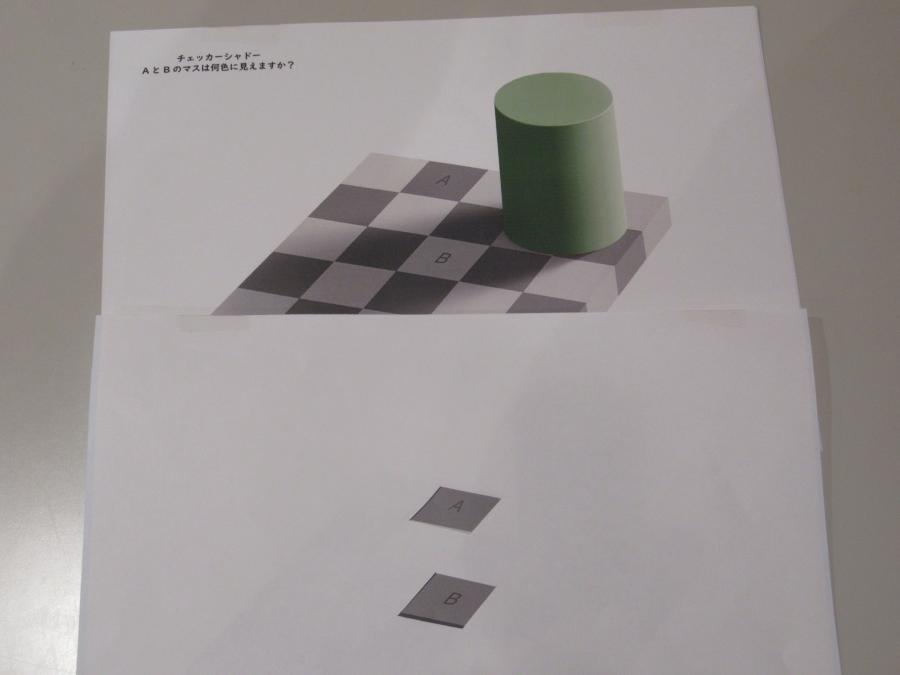

続いて、チェッカーシャドゥを体験です。AとBのマス目の色は、何色?というもの。白と黒に見えませんか?

実は、これも同色なんです。人間の脳は、チェックになったマス目は順番に白黒になっていると勘違いしている、そうです。周りの図柄を隠してAとBだけのマス目を見ると本当に同じ色でした。本当にびっくりです。

さあ次は、色の変わる不思議を体験します。2本のコーラの容器を振っていると!1本は緑色に。もう1本は透明に変わってしまいました。どうして?

種明かし!ボトルの中身は、コーラでは無くイソジンを水で薄めたものだそうです。その中にビタミンCが多く含まれる飴を入れて混ぜてあるもので、イソジンに含まれるヨウ素がビタミンCと反応して透明になる仕組みだそうです。では、もう1本の緑色になったのは?それは、元々、緑色に色づけした後にイソジン溶液を作ったので、ビタミンCを入れて透明になると、元々の色、緑色が出てくるという訳です。これも、ちょっとしたサイエンス!

続いては、ポップコーンの不思議です。火も使わずにポップコーンを作るものです。鍋にポップコーンの素を入れて蓋をします。

次に蓋をして鍋を振るのです。火を使わないのでみんなのオーラを送りますよ。「はじけろ、はじけろ、ポップコーン」と念を送ります。すると。

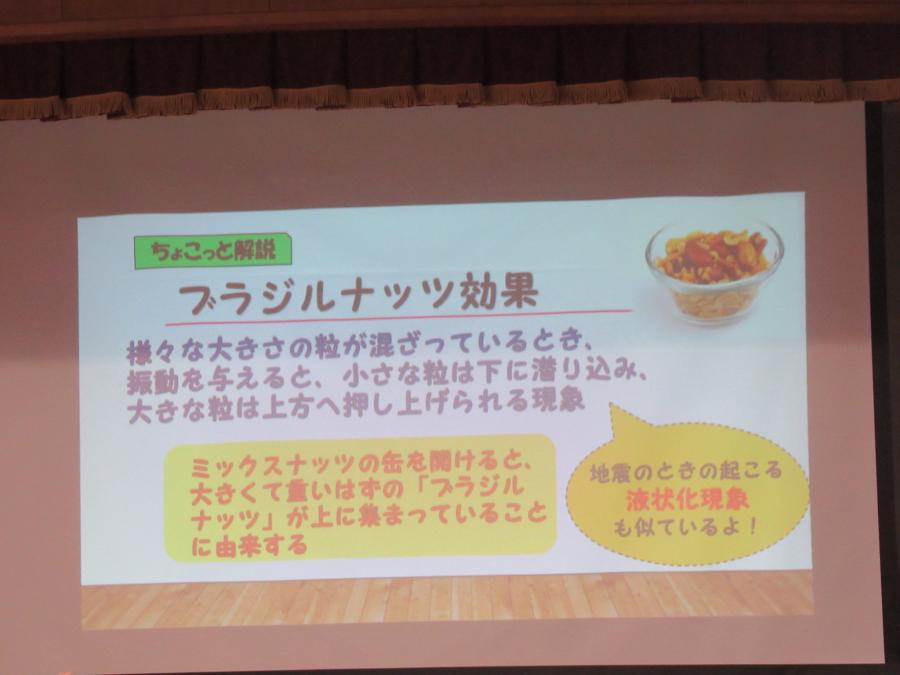

みんなびっくりで、「どうして?」の連発です。これは、ブラジルナッツ効果と言われるものだそうです。化学を知ると普段の生活もおもしろい。

続いては、冬に多い静電気の実験です。ピリリとくる静電気も楽しめます。ストローを使って静電気で空き缶を動かしたり、クルクル回したり。みんな静電気のなせる技だそうですが、みんなで盛り上がったのが静電気クラゲ。風船を使って、ビニールひもをクラゲに見立てて、フワフワと浮かして楽しみます。ティッシュペーパーで擦ればオッケーなので、家でも披露出来そうです。

休憩をはさんで、人間知恵の輪に挑戦です。2人で絡まったひもをそれぞれになるよう考えてみましょう。皆さん、身体を通してみたり、足を抜いたり入れてみたり。なかなか別々になりませんね。

結局、皆さんギブアップ。どうやるかというと、何も動かず足も使わずに出来るんですって。手首の所をひもを通していくとスルリと取れるようです。びっくりです。

最後は、皿回しリレーです。回したお皿を次々にリレーして渡していきます。途中、何回かは落ちてしまいましたが、一度回したお皿は、結構、安定して回るという実験です。本日の参加者、34名のリレーでした。

時間いっぱいに楽しい実験や体験の数々に大満足の時間でした。身近な所にも、楽しい化学があるのだと知ることが出来ました。有意義な時間でした。お疲れ様でした。

第10回「ニチレクボールで遊ぶ」

令和7年1月14日(火曜日)午前10時から11時30分まで

新年明けましておめでとうございます。今回も準備体操として大豆島甚句体操をしていきます。運動前の準備運動には良い体操ですね。

本日のテーマは、「ニチレクボールで遊ぶ」です。ニュースポーツのニチレクボールを楽しむ内容です。講師は、当公民館長の髙池館長と女性職員の3名で行います。6チームに分かれて、1チームは5人程度となりました。チーム分けはスズランテープの色で受付順です。さあ、頑張るぞ!

まずは、ルールを聞いて少しの時間、練習してみましょう。室内用のペタンクと言われるニチレクボールですが、昨年行ったボッチャと似たルールなので、皆さんお馴染みです。赤い輪があるので、その中から投げるのがルールです。

AコートとBコートに分かれて3チームごとの対戦をし、その後、AコートとBコートの1位同士で決勝戦をし、2位同士で3位決定戦をします。チーム一丸となって頑張りました。

優勝チームの皆さんの様子です。おめでとうございます。ばんざい!

残念にも優勝は逃しましたが、2位はこのチームです。それでもご立派!

そして、このチームが3位決定戦で勝ち抜きました。おめでとうございます。

皆さん、励まし合ったり応援したりと仲間との絆もバッチリです。どのチームもおめでとう、ですね。お疲れ様でした。

第9回「睡眠と健康の知恵袋」

令和6年12月10日(火曜日)午前10時から11時30分まで

今年も残すところあとわずかとなりました。年の瀬に近づいてせわしい時期ですが、元気に参りましょう。まずは、準備体操としていつもの大豆島甚句体操から。

皆さんだいぶ動きがスムーズになってきましたよ。

本日のメインテーマは、「睡眠と健康の知恵袋」と題して睡眠について知ろうというもの。お年を召しますとなかなか眠れないとか、すぐに目が覚めてしまうなどのお困りごとのいくつかは誰でもありますね。そんなお悩みの解決の糸口が探れますでしょうか?

講師には、明治安田生命より池田裕美子様他3名の方にお出でいただきました。どれだけ野菜の摂取があるかが解るベジチェックや、血管年齢の測定器をお持ちいただいて、それもひとりひとり順番に測定いただきました。自分の血管年齢や野菜の取り方を考える良い機会になりました。

資料に沿って進めていきます。まずは「睡眠とは」「睡眠についての正しい知識を知る」「より良い睡眠をとるための方法」「ご自身にとっての良い睡眠を実践する」についてお話しいただきました。

正しい知識として「睡眠あるあるクイズ」では、5問のあるあるな問題をやってみました。例えば「睡眠のゴールデンタイム22時から2時までは眠った方が良い」の問題では、丸の方が多かったのですが、意外とそうではなくて、寝始めてから3時間以内が深い睡眠になり大事な時間ということで、22時から絶対寝るべきとは限らないそうです。このようなこともあり、あらためて知識の収穫もありました。

休憩をはさんで簡単な椅子に座って出来るストレッチの体操を行いました。画面を見ながら、少し疲れた身体を伸ばしたりして気持ちいいですね。家でも簡単にできそうな体操なので、覚えて帰りましょう。

夜の良い時間に眠くなるにはどうしたらよいか?また、そのメカニズムを知って、自分に合った睡眠方法を探ることが大切だということでした。日頃の生活の中で睡眠にとっての良いこと悪いことを知り、健康に眠る大切さを実感したようです。皆さん、とても真剣にお話しを聞いていただいて、まじめに取り組む様子が見られました。ありがとうございました。

その後、開催前に行っていたベジチェックと血管年齢の続きをしていただいて、自分の健康について再認識も出来て良かったというお声も聞かれ、実り多き時間となりました。お疲れ様でした。

第8回「ゲームde脳トレ」

令和6年11月12日(火曜日)午前10時から11時30分まで

まずは、準備体操の大豆島甚句体操から。DVDを観ながら行いますが、なかなか皆さん動けるようになってきましたね。

今回は、大豆島公民館職員がご提供する脳トレゲームです。いろいろな集団ゲームや脳トレ問題などに挑戦してください。

まず始めに、人気の集団ゲーム「木とリス」のゲームからです。これは、3人一組で組んで、一人がリスになって真ん中に座ります。残りの木の二人がリスの人に向かい合って立ちます。全体の真ん中の一人が、指示役です。指示役の人が「大変だぁ。木こりが来たぞー」と言えば、木の人が他のリスの所に逃げて行って他のリスの木になります。また、「大変だぁ。猟師が来たぞー」と指示役が言えば、リスの人が他の木の中に逃げていきます。そして、「大変だぁ。嵐が来たぞー」と言ったら、リスも木もみんな逃げて、他のところで木かリスになります。そうして、一人残った人が指示役になり、次の指示を言っていくというゲームです。ルールは簡単ですが、とっさの判断で自分がどう動くか、そして、他のどこに動くかの判断を瞬時に判断して行動しなければなりません。なかなか、馬鹿に出来ない判断力と運動能力が必要な遊びです。みんなで、キャーキャー言いながら、童心にかえって大騒ぎで楽しみました。

「木とリス」の最後の時の3人でグループとなって机を出して座りました。次は、お口の体操。北原白秋の「五十音」をみんなで読み上げていきます。「アメンボ赤いなあいうえお」「浮藻に小エビも泳いでる」など、五十音が楽しい言葉遊びとなっています。大きな声ではっきりと、が合言葉。口もしっかりと動かして体操です。

そして、両面にいろいろな折り紙が綺麗に貼ってあり、その4枚の組み合わせでパズルができる「平面ルービックキューブパズル」にも挑戦しました。同じ模様の四角が4面あって、それが正方形に並ぶように作っていきます。すぐに解る簡単なものからちょっと難しいものもあり、やりがいもありハマると楽しいものです。単純なものはすごく早く出来上がっていたり、分かった人が教えてくれたりと、それぞれの脳トレです。

これは、毎回持参していただき、少しずつ解けるようにしていこうと思います。楽しみですね。

その後、休憩をはさみ、ペットボトルキャップパズルです。リサイクルで作った若手職員手作りのパズルですが、ペットボトルキャップにいろいろな漢字や文字があり、ボードの上にキャップの文字と同じものがどこかにあるので置いていき、30秒で何個置くことができるかを数えて争うゲームパズルです。

一人ずつ行って、3人のトータル数での競争です。一番置いたチームは、37個。カタカナや漢字、ひらがな、ローマ字など、いろいろあるので、それを選ぶのはくじ引きです。運もありますでしょうか!

時間いっぱいまで楽しみました。みなさんからは、「今日は楽しくできてとても良かった」「すごくおもしろかった」などと大好評でした。来年もまた是非、この企画を入れてみようと思います。お疲れさまでした。

第7回「いつまでも安心して暮らすために」

令和6年10月8日(火曜日)午前10時から11時30分まで

まずは準備体操、大豆島甚句体操から始めます。

本日のメインテーマは、「いつまでも安心して暮らすために」です。特に自転車のルールなども変わっていることから、自転車の乗り方や歩行者の気を付けるポイントを含め、交通安全についてみんなで学んでいこうと思います。

講師には、長野市地域活動支援課の派遣指導をお願いして、長野市交通安全教育講師の北原さつきさんと樋口ひろみさんにおいでいただきました。寸劇にて歩行者の気を付けることから始まりましたよ。

寸劇では、歩行者の洋服の色でドライバーから認識されやすい色は何色かを説明していただきました。黒や茶などは認識されにくく危ないので、特に夕方から夜には白い服装をするように心掛けると良いとのことです。どのくらい違うかを黒い幕を掛けて、夜の状態を再現したのでとてもわかりやすかったです。やりとりが笑えるものでしたが、大事なことはしっかりとポイントを押さえています。

白い服装でも遠くから解りやすく工夫することが大切で、そのためにタックルバンドを付けたり、百均でも売っている反射材をいろいろな場所につけるなど、ドライバーから見つけてもらえるようにする工夫を考えようということでした。また、横断歩道を渡ることは遠回りになっても安全のためには基本のこと。歩行者として気を付けるポイントを、おもしろおかしく寸劇で見せていただき、理解も深まったことでしょう。

次に自転車での交通安全についてのお話しです。現在、ヘルメットが努力義務となっていますが、ヘルメットもいろいろな物が出てきています。ヘルメットの購入については、補助金が来年の2月までの申請でありますので、条件はありますがこれから購入を予定している方は、それを使って購入も良いというご説明もありました。具体的に、自転車はどこを通行して良いのか?歩道は通っても良いのか?等の疑問をスッキリと説明していただいて知ることが出来ました。「自転車は車ですよ。歩行者には気を付けて通行しないといけません」と、これも基本のことですがあらためて実感した方も多かったようです。

自転車だからと甘く考えてはいけないようです。実際にあった事例として、子どもが自転車で歩行者とぶつかって怪我を負わせた事故で、その保護者に対して何千万という高額な賠償金を払うようにと判決が下されたこともあったとか。そのようなことにならないように気を付けるべきと聞き、侮るなかれです。たとえ自転車の運転であっても賠償責任が伴うこと。

そして、長野県では自転車でも自転車保険に入ることが義務づけられているそうです。知ってましたか?皆さんは自転車保険に入っているでしょうか?

最後に可愛いおばあちゃんの米(よね)さんが登場しました。腹話術です。ちょっと一休みの楽しいお話しが続き笑いを誘います。そして、「はあと」が大切なのよ、と米さんからお話しがありましたよ。「は」は、反射材を身につけて!早めのライトの点灯を!だそうで、「あ」は、アクセルの踏み間違いをしないように!焦らず慌てず安全確認!とのこと。「と」は、飛び出しに注意して!止まるところは必ず止まる!など、「はあと」の約束だそうです。自動車の運転でも自転車でも歩行者でも、はあとの思いやりの気持ちを持って、交通安全に努めるべき、ということでしょうか。

そして、またまた可愛いケンちゃんが登場。おばあちゃんの米さんとの話も笑えます。

けんちゃんと米さんと一緒にみんなで「リンゴのひとりごと」の歌を歌いましょう。2番は交通安全についての替え歌です。「私は真っ赤なリンゴです。お国はとおい北の国~」の歌です。1番はみんなで一緒に歌いました。

腹話術で歌っているのがびっくりするほどお上手で、まるでけんちゃんと米さんが本当に生きているかのようです。楽しく交通安全を学ぶことが出来た時間となりました。お疲れ様でした。

第6回「簡単、椅子体操」

令和6年9月10日(火曜日)午前10時から11時30分まで

まずは準備体操として、大豆島甚句体操です。だいぶ、動きもできるようになってきました。まだまだ暑い日が続きますが、水分補給をしながら頑張っていきましょう。

今回のメインテーマは、椅子を使ったり座っても出来る体操。講師には、健康運動指導士として広くご活躍の西澤まゆみさんにお越しいただきました。

初めに、正しい靴の履き方についてのお話しから。きちんと正しく靴を履くことは、とても大事な事だということで、ひも靴をきちんと履くやり方を教えていただきました。

椅子体操の始めは、基本の姿勢から。まず、座高を立てて座るのが基本です。これがきちんと出来ていると長く座っていても楽なんだとか。出来れば、お尻の肛門様とおへそ、そして頭の中心が一直線に繋がっているイメージで、頭の上から釣られている感じを想像しながらやりましょうということでした。おへそをヘコませてやらないと一直線にはならないようです。ちゃんとやってみると背筋が伸びて気持ちいい。

人間の頭は5キログラムから6キログラムくらいあるそうで、それを支える首や肩は疲労がたまります。肩の上げ下げや首に手を当て腕ごと回したりすると、肩甲骨が動き運動になるそうです。肩甲骨は意識しないとなかなか動かない場所ですので、意識的にやっていきたいところです。それに年齢肩(いわゆる四十肩、五十肩など)の予防にもなるそうです。

休憩をはさみながら、いろいろな動きで鍛えていきます。上半身の筋トレに良い体操もありました。血流を良くして巡らせることで良い血を回すことが出来るそうです。

椅子体操と言っても、座りっぱなしは、あまり良くないこと。30分に1回は立って動くことをお勧めしますとお話しがありました。意識的に座り続けないようにした方が寿命が長くなるとのことですよ。なので、ここから少し立って行う体操です。ふくらはぎを伸ばすものや、ももの裏側をしっかり伸ばす運動をしていきます。

皆さん、きちんと出来ていますね、とお褒めの言葉もいただきました。再び椅子に座って血流を上げる運動をしたり、筋力を上げる運動もしました。背筋が自然に伸びて気持ちが良い感じです。

最後は、転倒防止の運動やストレッチで整えました。

椅子を使って普段の日常生活の中で使えるような動きが多く、とても参考になりました。ぜひ、日頃の生活の中で少しずつでも取り入れていただけたら、健康材料が増えていくのではないでしょうか?皆さん、お疲れ様でした。

第5回「大人の音遊び!リトミック」

令和6年8月6日(火曜日)午前10時から11時30分まで

毎度お馴染みの大豆島甚句体操で、準備体操です。暑い毎日が続いていますが、張り切っていきましょう。

本日のメインテーマは、リトミック体験です。毎年、講師には、地元にお住まいの山岸利香さんと千野佳月子さんのお二人にお願いしています。音楽に合わせて身体を動かしたり、リズムに合わせていろいろな動きをしたり。2つ以上のことをするということは、まさしく脳トレですね。早速、はじめていきましょう。

大人も手遊び。指の体操から始まりました。意識してないと間違えちゃうわ。

もしもしかめよ、の歌に合わせてグーパーしたり、チョキも入れて増やしたり。身体でじゃんけんをそたりと、いろいろなバージョンでやっていきます。初めは簡単でも、増やしていくと何だか頭がぐるぐるしてきちゃう。花火の歌でも、歌いながら手を動かして頑張りました。

次は、お口の体操。パタカラ体操と言って口の動きに良い言葉だそうで、なるべく意識してはっきりと言うのがコツということです。あめふりの歌に合わせて、うちわで出された言葉をはっきりと発音して言ってみました。意識すると、意外にどこの筋肉を使って話しているのかが良くわかります。

休憩の後、新聞紙を一日分丸めて作った新聞棒を使ったものも。新聞棒を上げたり下げたりすることだけでも、結構な運動量がありますよ。身体が良く伸びて気持ちいい。

今度は、二人で向き合い、お互いに引いたり押したりを歌に合わせてしたり、一人がもう一人の持つ新聞棒を曲の切れ間に叩くというもの。なかなか触れ合いにもなり、間違えたりすると笑いがこぼれました。ちなみに桃太郎の歌に合わせてやりましたよ。こんな簡単な事でも、脳トレ、そしてコミュニケーションになってしまうんだね。楽しい!と声が聞こえてきました。

今度は、海の歌に合わせ、みんなで手振りを考えていきます。海は広いな、では、波と手を広げて、という具合にです。みんなで考えた手振りで歌を歌いながらやっていきます。そして、2グループ、4グループに分かれて輪唱も行いました。他のパートの歌を聴いてしまうと自分のグループの歌が解らなくなりますが、みなさんきちんと自分のパートを歌い、素晴らしい輪唱となりましたよ。拍手ですね。

歌と手振りと身体も動かして、ゆっくりやったり早くしたりと変化もあり。これぞ脳トレ。それにプラスしてストレスも発散したでしょうか?楽しい時間を過ごすことができました。お疲れ様でした。

第4回「折る!飾る!大人の紙遊び」

令和6年7月9日(火曜日)午前10時から11時30分まで

まずは、やっぱり大豆島甚句体操から始めますよ。今日はとても蒸し暑いですが、熱中症に気を付けながら楽しくやっていきましょう。

しっかりと身体をほぐしたので、今度は頭の体操ですね。今回のメイン活動は、大人の紙遊びです。折り紙を中心にして夏らしくひまわりの飾りを製作します。講師には、手作りのサークル活動をしているコスモスの会のメンバーにお願いしました。講師の見本はこんな感じに。

では、始めていきましょう。ひまわりの花は、折り紙2枚を使って蛇腹折りをしていきます。みんなで一斉に進めていくので、苦手な方も大丈夫です。頑張って折りますよ。

男性陣も頑張って!

なかなか簡単なようで難しい。でもちょっと楽しいなぁ。ひまわりの花びらの部分を折って、花らしくなってきましたね。

植木鉢のイラストと折り紙を丸めて作った茎を貼って、花を貼ります。素晴らしい!

さあ、もうすぐ出来上がりですよ。カラーコピーのアイテムを好きに飾っていきます。同じ材料を使っていてもちょっとずつ雰囲気が違ってきますね。

あらあら素敵。ひまわりにリボンが付いてますね。可愛いですね。

時間もギリギリで予定時間となりました。折り紙は若返りにはちょうど良いものですから、童心に返った感じで楽しめましたね。大事そうにお持ち帰りになる後ろ姿が、とても印象的でした。お疲れ様でした。

第3回「Let,sフォークダンス」

令和6年6月11日(火曜日)午前10時から11時30分まで

まずは準備体操の大豆島甚句体操から。

今回のメイン活動は、フォークダンスを体験して楽しむ内容です。学生時代しか経験が無いという方がほとんど。講師には、地元にお住まいの町田美智子さんとお手伝いいただいた深沢さんのお二人です。

さあ、始めていきましょう。

手を繋いで輪になり始まりました。1曲目は、「ラ・レヌ・デ・ムートン」というカナダの曲で踊ります。ムートンと言えば羊の毛を刈ること。その動作が踊りになっています。簡単なのでちょっと練習してから、曲を流して踊れました。的確に指示していただく先生の言葉通りに動いて、皆さんダンス、ダンス!!

全部で7曲の音楽で、踊りました。レクダンスだったり外国の曲だったりしますが、知っている歌もあり曲の速いものは遅めにして踊りやすくしていただき、皆さんで楽しむことができました。

2曲目、ルーマニアの曲で「ウルドゥグ・ウチャ」3曲目は、「レクレーション・トリム」雨が降った様子を表す曲です。4曲目ユーミンの有名な曲「ルージュの伝言」5曲目アメリカの曲で「スキップ・ツー・マイ・ルー」6曲目は、インドネシア民謡の「かわいいあの娘」最後の7曲目は東日本大震災復興支援ソングの「花は咲く」です。

2人で組んでのダンスもいろいろな動作があって難しいところも。でも楽しいですね。

思っているよりなかなか運動量もあって、気分もすっきり晴れやかです。皆さん、楽しくフォークダンス体験できました。お疲れ様でした。

第2回「電話でお金詐欺対応講座」

令和6年5月14日(火曜日)午前10時から11時30分まで

今年度2回目ですが、恒例の大豆島甚句体操から始めましょう。常連の方はだいぶ覚えてきた方もいて、スムーズに動くことができるようにもなっています。

さあ、メイン活動に入りましょう。

今もなお、手口を巧妙に変えながら被害が増えていると言われます「お金詐欺」ですが、その実態といろいろな手口、そして実際にどう対応するのかを学んでいただき、被害に遭わないようにと企画いたしました。今回、長野県政出前講座にて、講師には長野県くらし安全・消費生活課より防犯担当の染野課長補佐においでいただきました。

まずは、「18歳と81歳の違い」のお話しから。笑い話のように有名なお話しですが、若い方とお年寄りではこう違うというのが良くわかる事例としては、楽しく知ることができますね。例えば、「暴走するのが18歳。逆走するのが81歳」とか「自分探しをするのが18歳。みんなに探してもらうのが81歳」など。詐欺に対する抵抗力をつけるには、落ち着いて考えて判断して行動するという力をきちんと身につけるのが大切なんでしょうか。実際に電話で詐欺のいろいろなケースにどう対応するかの練習をしてみました。まずは、公民館職員が挑戦です。

還付金詐欺と呼ばれる手口で行いました。電話機をお持ちいただいて講師が詐欺の電話をかけて、やりとりをしてみました。詐欺の手口としては、信用させるためにいろいろと言葉巧みに誘導するそうです。「ATMに行くように仕向けられてという内容は、100パーセント詐欺ですよ」とのことでした。

もう一人、参加者の中からやっていただきました。今度はオレオレ詐欺のパターンです。

名簿などが出回っていると考えられる世の中となっていることから、名前や家族関係なども知り得た上で電話をしてくることが多いそうで、慌てた声で言われたりするといつもの判断が鈍ってしまうこともあるそうなので、いったん電話を切った後に確かめる行動をとることが一番大切です、とお聞きしました。手口も手を変えどんどん巧妙になっていくようですので、あら?と少しでもおかしいなと感じたら、警察などに相談してください、だそうです。電話機の機能や電話会社のいろいろなサービスの中にも、詐欺防止ができるものが増えているそうです。そういうものを上手に使い、詐欺防止につなげていきたいものです。

皆さん、メモをとったりしながら熱心に耳を傾けていました。この講座を受講した方が、さらにそのお話を知り合いや家族などに伝えていくことによって、より多くの人に伝わっていき、地域の詐欺防止の取り組みに繋がります。みんなで気をつけていきましょう。お疲れ様でした。

第1回「観劇!感激!」

令和6年4月9日(火曜日)午前10時から11時30分まで

今年度も恒例のこの講座が始まりました。年々、参加者の数が増えていて、今年度は申込者が41名となりまして嬉しい限りです。さあ、元気に若返りに向けて頑張っていきましょう。この講座では、毎回、ご当地体操の「大豆島甚句体操」を準備体操として行います。その後のメイン活動では、毎月、講師をお呼びしたり公民館職員が出来ることを提案したりと楽しくやっていきます。

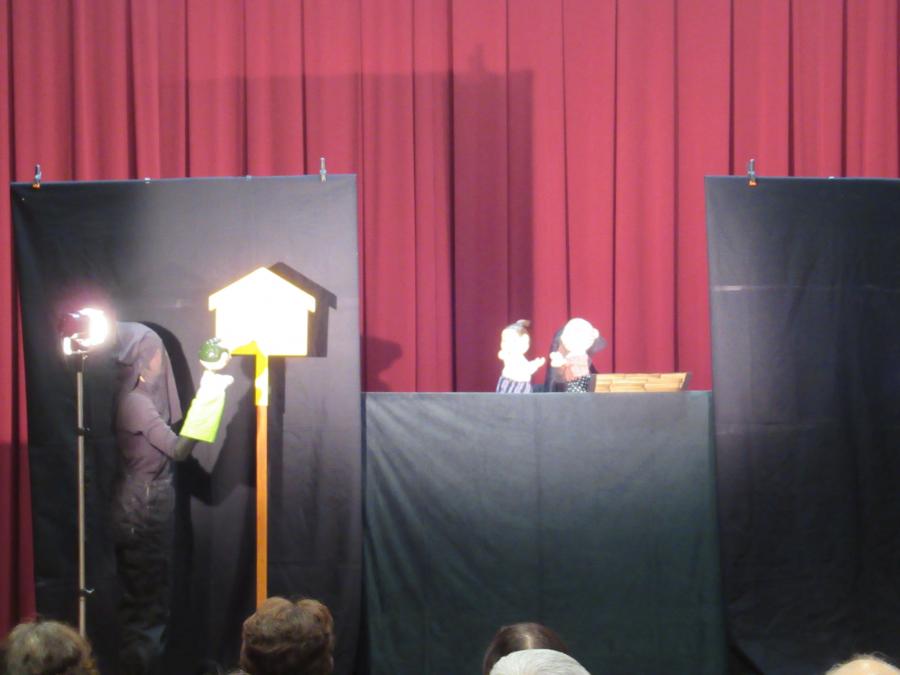

今月は、観劇です。人形劇団、新天地のメンバー3名での公演です。タイトルは皆さんが良く知っている有名なお話し、姥捨山より「あっぱれ吾平のとんち」です。大豆島甚句体操の後に!「始まり~始まり~」

人形はすべて手作りだそうです。音響も素敵に奏でられてその場面をより一層盛り上げます。内容は、有名な姨捨山のお話しですが、お殿様と家来の愉快なやりとりや、難題の解決方法の解説もあって、4人の役柄を2人でしっかりとこなして、笑いあり感動ありでした。本格的な人形劇を久しぶりに観ることが出来て良かったとの声も聞かれました。

人形劇の後は、出演者のおひとりでもあります井川さんによるバルーンアートショーです。にじいろ工場さんのチョコさんとしても来ていただいているので、おなじみです。可愛いハートを作ることから始まりましたよ。

次々に動物を中心に作られていく様子に、歓声が沸きます。可愛い犬、ウサギ、白鳥などに加えて干支の龍は見事です。簡単そうにやっていますが、きっと難しいんでしょうね。

皆さん真剣に見入っていて、楽しそうでした。お疲れ様でした。また来月からもお待ちしています。

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

- 大豆島公民館事業「大豆島に!長野県警察音楽隊がやってくる!」が行われました

- 大豆島原産名菊「巴の錦」苗頒布会を行います

- 令和7年度大豆島原産名菊「巴の錦」関連事業の様子

- 館報研修会を開催しました

- 令和7年度大豆島公民館開催講座の様子

- 令和7年度大豆島公民館フレイル予防講座『大豆島甚句体操と「脳と身体」の若返り教室』の様子

- 令和6年度大豆島公民館「作品展」の様子

- 娯楽大会を開催しました!

- しめ縄づくり講習会を開催しました!

- 家族で!仲間で!ふれあいウォークラリーが開催されました

- 令和6年度館外研修防犯・防災講座「みんなが安心・安全な社会を築くために考えてみよう!」が開催されました

- 令和7年度大豆島地区二十歳を祝う集いを開催します!

- 令和6年度第2回大豆島公民館運営審議会会議録の掲載

- 令和6年度大豆島原産名菊「巴の錦」関連事業の様子

- 令和6年度大豆島公民館フレイル予防講座『大豆島甚句体操と「脳と身体」の若返り教室』の様子

- 南部図書館分室に職員おすすめ本コーナー開設のお知らせ

- 講座情報

- 令和6年度大豆島公民館開催講座の様子

- 大豆島公民館ご利用にあたって

- 大豆島公民館子育て支援講座

こちらのページも読まれています