ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 長野市公文書館 > 長野市公文書館-既刊本紹介 > 第6巻歴史編(近代二)

更新日:2023年12月14日

ここから本文です。

第6巻歴史編(近代二)

この巻は「近代1」の第4章につづく巻で、明治40年代から昭和20年(1945)8月太平洋戦争敗戦までの、およそ40年間における市域のあゆみを大きく三つに分けた構成になっています。

史料は主に各区有文書・旧市町村役場(現支所)文書・県内外の史料保存機関・個人所有文書をはじめ、特に信濃毎日新聞記事などから、新たな史料により、親しみやすく興味深い記述に心がけています。

第五章 大正期の市民活動と経済の動向

【目次】(抜粋)

第一節 市町村自治の拡大と大正デモクラシー

第二節 農工業の進展と農民組織

第三節 商業・金融業の発達と交通の整備

第四節 市町村民の生活の変化

第五節 社会問題の発生と社会運動

第六節 教育と文化活動の広がり

解説

1 明治四十年代から大正期

大正デモクラシーの風潮の中での内容は、市民の普通選挙運動の高まりや、米騒動と市町村の対策、警察署廃止反対運動にかかわる警廃事件、吉田町・芹田村・古牧村の長野市への編入合併、郡制・郡役所の廃止、米麦作の農事改良、養蚕経営の改善、商業会議所の活動、河東線・長野電鉄の開業、自動車の登場、義務教育の延長・女子高等教育機関の新設、青年会・婦人会の活動、信州白樺派の運動と村民による排斥、仏教・キリスト教の動向、野球・庭球の発展などです。

第六章 普選の実施と昭和恐慌

【目次】(抜粋)

第一節 普通選挙法の実施と恐慌

第二節 製糸業の衰退と商業金融業界の再編

第三節 恐慌対策と市町村民の生活

第四節 社会運動の激化と行きづまり

第五節 恐慌下の教育と文化

解説

2 昭和初年から日中戦争前まで

昭和恐慌と社会運動の高まりのなかでの内容は、普通選挙法の実施による国会・県会・市町村の首長や議員の選挙、恐慌下の農村と農業の転換、産業組合や農会の活動、善光寺平農業水利事業の実施、上中堰や下堰の用水事業、満州事変と地域の動き、失業者の増大と住民の生活苦、租税の滞納と市町村財政の悪化、農村経済更生運動の展開、特別高等警察の活動、郷土教育の振興、ニ・四事件と教学刷新、私立諸学校の成立、愛国婦人会と婦人団体の活動、NHKラジオ放送の開始、市営野球場・プールの設置などです。

第七章 戦時体制の進行と敗戦

【目次】(抜粋)

解説

第一節 戦争の拡大と翼賛政治体制の成立

第二節 諸産業の軍事的再編と交通・通信

第三節 戦時体制と市町村民

第四節 戦時下の教育と文化

長野飛行場の竣工記念絵はがき

昭和13年10月18日

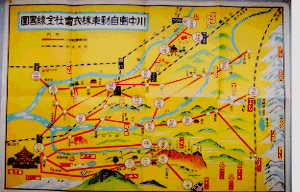

川中島自動車株式会社全線路線図

3 日中戦争から敗戦まで

日中戦争、太平洋戦争による戦時体制のなかでの内容は、政党の解散と大政翼賛会の活動、人馬の応召徴発と人手不足、農産物の統制強化、消費物資の統制、鐘紡・日本無線などの誘致、中部配電への統合、善白鉄道の開業、長野飛行場の設置と軍用化、太平洋戦争の開始と市町村民の動向、警防団の結成と防空訓練、常会の組織化と隣組活動、建物の強制疎開と市街の変貌、勤労動員と勤労奉仕、松代大本営の建設と強制労働、長野市域への疎開、長野空襲と敗戦、国民学校と戦時教育、満蒙開拓青少年義勇軍の送出、学童疎開の受け入れ、幼稚園と託児所、大衆娯楽の消滅などです。

河東鉄道沿線の名所案内図(部分)

お問い合わせ先

同じカテゴリのページを見る

- 市誌研究ながの第31号~第32号

- 長野市公文書館-ご購入方法

- 市誌研究ながの 第1号~第10号

- 市誌研究ながの 第11号~第20号

- 市誌研究ながの第21号~第30号

- 長野市誌民俗調査報告書

- 写真は語る

- 戦後70年

- 第1巻自然編

- 第2巻歴史編(原始・古代・中世)

- 第3巻歴史編(近世一)

- 第4巻歴史編(近世二)

- 第5巻歴史編(近代一)

- 第6巻歴史編(近代二)

- 第7巻歴史編(現代)

- 第8巻旧市町村史編(旧上水内郡・旧上高井郡)

- 第9巻旧市町村史編(旧更級郡・旧埴科郡)

- 第10巻民俗編

- 第11巻資料編(自然)

- 第12巻資料編(原始・古代・中世)

- 第13巻資料編(近世) 第14巻資料編(近現代)

- 第15巻総集編 第16巻歴史編(年表)

こちらのページも読まれています